|

所有抛弃字典,开始独立写作的转向都应值得肯定。正因如此,那些陈旧的形容词得以脱离标准例句中的限定主语,重新焕发定语的魅力。 |

|

问题特别多的片子,唯一的优点是展现了美丽的女主和不为大众所知的口哨语言。剧本残破,做作,想当然,人物塑造问题也很多。最夸张的是演母亲那个演员满脸都是精明满眼都是计谋,演蠢成这样的人实在不让人信服。很多场景都仅仅是为了导演的概念而服务的,所以出离,显得假。电影有很多场景都很“美”,但仅此而已。导演无处不表明自己是好莱坞老电影光环下长大的影迷,衔接的过于牵强。 |

|

真“郎在对面吹口哨”。看的西部片是《搜索者》吧。了无影像造型的思考。 |

|

很成功的商业文艺片,叙事节奏很快很紧凑几乎没有废镜头,以人物打散的多幕式推进形成互文,还用画中画、和惊魂记类似片段来致敬老片,以及古典配乐巧妙的切入,让这部双面间谍片有了别致的趣味。看完想学哨语有没有! |

|

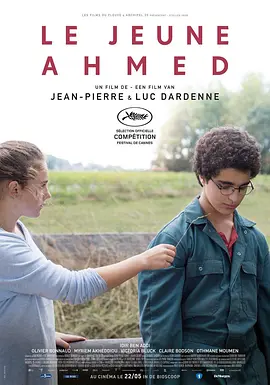

#72nd Cannes# 波兰波宇风格突变作品,保留了极简主义手法的警匪类型片,罗马尼亚式的冷笑话和极简主义的处理方式在影片中仍然存在,不过无论是镜头调度还是剪辑节奏都发生了很大变化。再度印证了我之前的判断:罗马尼亚新浪潮已经终结了。跟波兰波宇的名作《警察,形容词》其实有连接(弗拉德·伊万诺夫扮演的角色)。影片中有不少迷影段落,直接引用《搜索者》和《一个警官的控诉》,致敬《精神病患者》。而警匪片必备的枪战戏则发生在一处电影布景里(目测是罗马尼亚城堡制片厂的布景)。此外还在许多场景里借用了不少黑色电影的布光方式。拍得非常简练,比起剧本来还是没那么精致…… |

|

研究一下波蓝波宇电影里的中国元素,包括处女作里的中国商贩和这部里的中国游客,隐隐地可以觉察到他的作品和中国之间的精神上的契合。就像结束时盛大的音乐,加上流光溢彩的“硕大坚挺、柱柱擎天”的建筑,第一秒就让我以为自己回到的故土的某个盛典上。 |

|

各种风格杂糅而成的美学,西部、警匪、惊悚和爱情等类型次第出现(而且各有其对应的电影),音乐选取上涵盖了流行、古典和歌剧,剪辑不走寻常路,略去了大量可知可推测情节,计中计中计的剧作也没有采用惯常的快节奏去支配观众,使影片在类型片基础上给人耳目一新的感觉。但这种缤纷万花筒式的风格又导致了一个问题,就是每一处都浅尝辄止,首先是对“戈梅拉岛”这一地理环境以及哨语设定没有予以充分利用,尽管有对现代社会“制度”与“言语”的影射却无意深入思考,角色设置也功能化严重,看不到他们之间摩擦出任何火花,这大大削弱了最后一幕本应涌现的感动。 |

|

结尾的通俗古典乐大串烧简直了。这届戛纳的片怎么都这么类型 |

|

放交响的旅馆从不担心客源,藏暗号的哨语将永远被流传。生活布满窥探,秘密无处遁形,在监控前伪装自己的人生,以至于分不清何为真实。管那藏了千万的床垫,管那双面间谍的任务,管那复杂习得的口哨,那个在病房楼下约定的女人,才是这一切谍战的浪漫终结。今夜正闪耀的滨海花园,就是你们的戈梅拉岛。 |

|

这就是所谓的——没有干上一炮,我都不知道我会爱上你?! |

|

3.5,有一些抢眼的拼贴趣味,比如夹藏私心的歌单和对传统noir元素的再加工,特别是多次反转结构加上对现代媒介控制的影射,使其在常规间谍片外壳下发散出无穷深意。章节体叙事颇有韦氏风范,不足的是焦点过于分散和跳跃,迷影符号汇入则让这个地域感强烈的故事被架空,成为有些飘忽的概念载体。结尾感情戏像是无处落脚后打出的安全牌,反倒与全片荒诞、幽默的气质相违。当然,作为罗马尼亚新浪潮中的异类分子,波蓝波宇仍是少数值得让人期待的那一小撮。我理解他风格转向的野心,也希望他下次收敛起表面功夫,拍出更具时代穿透力、足以被封为“经典”的作品。 |

|

罗马尼亚新浪潮导演转型做的商业匪警片。看片时让你十分费脑,独特的吹哨鸟语、无所不在的监视反监视、各种“不明语言的歌曲”配合等也算别致。只是内容对于我有些无趣,形式、风格的各种努力也就没有多大魅力了。 |

|

某名其妙不知所云。我就想知道新加坡投了多少钱给这部罗马尼亚影片。 |

|

尽量简洁地讲明了一个黑警的故事,竟然还有一些细节安排得很好。关键问题在于很舞台剧,节奏感倒是不错,有一些风格化的东西,挺大杂烩的。有趣,七分。 |

|

7/10 一开始听说这个项目就喜欢其哨声和岛屿的元素,但是呈现的并没有很好,教学部分的节奏快一点会感觉更酷,哨音声音的设计也不太酷,有点像讲相声。各种插叙倒叙,因为叙述顺序是按照人物分许多个章节来讲述,人物较多。糟老头对貌美女主的觊觎感觉没必要,还有也有点糟的男主和美且主动的女主的搭配,感觉导演大概很直男。男主是恋母吧?不结婚不生孩子被母亲担心是同志,被女主上位了看起来也不太享受(当然两人是作秀)。结尾是新加坡政府给了资助吗。想到007。音乐的加入比较刻意。喜欢motel里的谋杀戏(我近来好嗜血腥!)。有些场景挺美。因为这样的叙事结构还想二刷,把前因后果捋顺了。Again电视屏毁电影。06/06/2019 |

|

有趣的间谍片 |

|

吹哨人! |

|

一个颇多喜剧元素的讽刺故事,同样可以理解为某种寓言。整体的方式非常轻松有趣,但是内里暗藏的东西同样让人不寒而栗。被监视的、被监听的以及随时可背叛的……最终只能用新的交流方式保护自己。 |

|

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。语言是存在的家园——波蓝波宇在《戈梅拉岛》上打造了一个迷人的宇宙。显而易见,这是一部「话里有话」的电影。只有处在同一语境里的人才能破译的「爱情密码」最终被作者成功植入到了这部「人外有人,天外有天」式的悬疑类型片当中。事实上,对于谍战题材进行古典主义浪漫化的改写早就不是什么新鲜事儿了。和导演不一样,我对那些活在历史里纯粹的黑色电影不感兴趣,交相辉映的色彩才是最能征服我的事物。 |

|

元素多到出奇,美和不美的一起呈上(谁能想到原来是一部新加坡旅游宣传片呢 |

|

戈梅拉岛,风情旖旎,错综迷离,难免会想起同为去年戛纳主竞赛的《南方车站的聚会》。让人疑窦丛生的摇摆双面派,我们中出了个叛徒。哨语这玩意太奇妙了!突如起来的中文十分出戏,一开场便高声奏响《The Passenger》旋即激起我兴奋期盼的神经!终于有机会听到Sabin Tambrea讲罗马尼亚语!灰黑高领禁欲系毛衣暖男,大银幕首度见到高大帅气的猫系男神傻宾,一本满足!(¯┍¯)片尾新加坡滨海湾电子光束树配搭圆舞曲大赏大呼享受!《蓝色多瑙河》、《花之圆舞曲》、《拉德茨基进行曲》、《法国康康舞》……再加上多番出现的奥芬巴赫《船歌》,波蓝波宇这回的音乐用得玩味十足! |

|

教堂装修,城市鸟鸣,歌剧酒店,监视器下假戏真做,西部片场正邪对决,一个导演的死亡……抛开了政治和历史指涉,波蓝波宇拍了一部纯跨国犯罪类型片,枪战割喉车碾一个不少,却依然保持了导演一贯的迷影冷幽默,挺开心;当然,可能政治历史指涉是和情爱场面一道被#欧盟影展删减版:(#阉割了 |

|

对我来说这种类型片看的是真累人,你说他反类型吧,抓眼球的还那三板斧,你说他类型吧,这样的部分就又很无聊很套路…挺分裂的。 |

|

这两年啥都没长进,尽学会吹了 |

|

3.5。古典文艺气息嫁接在类型片上,迷人。 |

|

类型狂欢,选曲口味真他妈的好。 |

|

#Cannes2019 第一次对电影很抱歉,很有趣的片子,但我真的太困了。。。睡着几次,原谅我 |

|

当电影布景第一次出现在《戈梅拉岛》之时,它是残破的,一种过去时代气息的,作为观看者,我们认出了这种虚假感。

随后,在这里发生的一场枪战之中,它“复活”了,在影片中,两派伏击,交火,只要我们不认出它(这场交火)的虚拟性,我们就会与波兰波宇的行为艺术形成共谋———虚拟的电影为什么会令人信服。 |

|

2.5;两星给开场《passenger》,各种类型片大集合,消化不良。「真·吹哨人」---然而这样的设定简直太好笑了…… |

|

6.5 乍一看像豆瓣网红片,各种非线性叙事人物叙事处理的很累赘重复,还好波蓝波宇还是有一定的个人元素和政治表达,哨语的运用很可爱,很奇妙。想去新加坡了。 |

|

加了五十度灰色滤镜的黑色电影——《南方车站的聚会》的反面,浓墨重彩vs柔软凉薄。《南方》是在废墟上再造闭锁城市,人物于矫饰中显露真情,粘稠的关系在潮湿中生长;《戈梅拉岛》是随机降落于开放空间,最应“扮演”的对立警匪反以真面目示人,拆解命运——宿命与运气,脆裂的哨语成为汹涌感情流泻的唯一通路。新电影之方向是融合的凝聚还是分裂的散落,仍有待见证。 |

|

还以为是汤唯的那种吹哨人,原来是吹真的口哨啊……,现在的人真是什么无聊的题材都能想得到。 |

|

折子戏+类型片,打乱叙事顺序却简洁轻快,用警匪黑吃黑故事致敬了不少好莱坞老电影,口哨元素是个惊喜。波蓝波宇风格突变啊~~~ |

|

C+/ 像是一次对警匪片创作的戏谑。几个犯罪现场都被以一种电影拍摄般的灯光效果呈现,后设的场景被以一种指向未来的时间方向扭转;而当场景被预置于荒弃的影视城中,被调度的木偶将破坏性力量的余烬熄灭。哨语作为唯一避开强力叙述捕获的隐形语言将佯装机械实则跳荡的生机延续到了最后:迂回显现的情感与艳俗的灯火古典乐同辉,实在是笨拙可爱又动人了。 |

|

做人就要懂得做自己的吹哨人啊!感叹一下两位女演员太美太有气质了,想看她两演罗马尼亚版《杀死伊芙》,虽然结尾选曲笑死我,但新加坡滨海湾花园夜景也太美了,为什么当时没有去看! |

|

高贵典雅,质感厚重,美则美矣,后劲不足。

这样的镜头、布光、调色,应该有个更黑或更白的故事才配得上。

更黑就奔着黑色电影的路子,更白就开放到令人迷惑,此二者都能调动强大的后劲,让人在灯光亮起来之后,甚至是走出戏院,心都还留在座位上、荧幕前。 |

|

67/100 我去,看了一部真的《吹哨人》。娱乐效果十足。 |

|

#Cannes2019主竞赛(1.5分)这是一部黑色警匪电影,打乱了线性叙事而组成不同角色的篇章。但电影里一次次的元素,监视器、哨声等都可以看作是另一层面上对政治的讽刺。不过我本人观感一般,不太喜欢。 |

|

女主很有味道,男主有点丑。 |

|

3+,冷幽默警匪片,融和了迷影桥段和类型化处理,对人物和故事不是太追求的风格之作。 |

|

波蓝波宇的变化竟然这么多,黑色电影加上迷影元素,剧本上反类型处理的分章节,细想一下还有点像刁亦男的路子,和刁不同的是,波导玩心更大,但节奏上更紧凑,观感渐入佳境之后,片子的娱乐性非常强,这就是那种玩出来的电影吧。 |

|

不是黑吃黑 假装和真爱也在默契中模糊 片中片分别来自《日落狂沙》和《一个警官的控诉》指代可以说非常明显了;片尾滨海湾花园通俗古典大串烧太提神了 以及威尼斯船歌穿插引人入胜 |

|

20201123

臺灣片名|《吹哨奇案》

哨語主題相當新穎,以人物色卡區分情節的做法也有黑色電影的設計感,可惜劇情銜接混亂,看到最後實在不是很懂。純粹是被片名和燒腦的標籤吸引來看,但感覺名不符實。 |

|

看到片名以为是西班牙人拍的,戈梅拉是加纳利群岛的一个小岛,点开看了一会发现是罗马尼亚人拍的西班牙语罗马尼亚语法语哨语来回切换的电影,剪辑有点突兀,看的费力,唯一没懂的地方是最后谁开车撞了男主。戈梅拉的景色真不错,安排到下次赴西的日程里。 |

|

用这部小巧精干,不追求高深玄妙而是娱乐大家的电影开启了今年的戛纳主竞赛打勾,是个好的开始。被窃听的声音,被监视的动作,设防的城市用老式的哨语才能完成情感和动作的传送,富有奇特想象又照映现实;人人都不是“好人”,追逐着自己的私欲,一环套进一环,没有废戏。可能就那些用角色打散的分段式,也没有很必需。 |

|

45 真正的犯罪电影,风格化,电影化 |

|

4.5 真是没有对比就没有伤害…全程无尿点,人物为中心的章节体给所有角色以极大的发挥空间(优点参见史记),看似散漫实则极富匠心。波蓝波宇把无所不在的监控和观看以或幽默或迷影的方式展现出来,骨子里透着反抗极权和偷窥的勇气和浪漫。 |

|

观于纽约电影节。为了一门口哨语言而包装出了一个警匪故事。口哨语言果然很出彩,警匪故事果然很陪衬 |

|

太扯了。你们罗马尼亚需要一个AC-12。 |

|

前面真的好悶。有點章節式,所以時間感要抓一下,後面慢慢揭秘後比較好懂。會想看第二次的片T^T 覺得男主角滿像彈珠臺裡的彈珠的,咚咚咚隨著帕可、索特、姬黛、上司推搡打轉。 |

![豆瓣评分]() 6.4 (2567票)

6.4 (2567票)

![IMDB评分]() 6.3 (6,648票)

6.3 (6,648票)![Metacritics评分]() Metacritics: 76

Metacritics: 76![TMDB评分]() 6.10 (热度:8.82)

6.10 (热度:8.82)