|

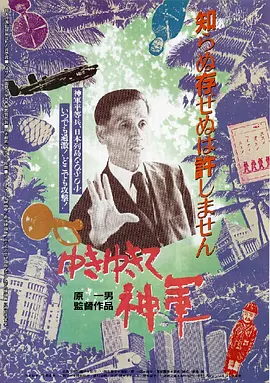

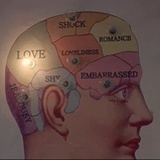

“我想要表现汗水和痛苦,表现人的能力与弱点。” -市川崑 |

|

很写实的众生态....一个纪录片的配乐也有日本电影的感觉 粗糙简陋的场地,运动员们很美,颁奖时的和服MM,质朴的民族衣服,却比只会穿的洋气国际礼服的本国迎宾更让人印象深刻,拿了马拉松铜牌的日本选手觉得在下一届奥运会上拿不到好成绩, 在1月割腕自杀,不禁悲从中来 |

|

看起来好笨拙 旧时光里的一切事物都显得笨拙孩子气 |

|

终于看了完整版的了!卖碟的说做盗版碟的老板被抓了,好像是威信的。他们怎么总是被抓,一没货就被抓…… |

|

(我似乎頭一次明白世界大同是怎麼一回事) |

|

147分钟版 |

|

捕捉的不错。 |

![[己注销]](https://img1.doubanio.com/icon/up1895572-130.jpg)

|

不愧是与《奥林匹亚》齐名的奥运纪录片。看过后也很能明白日本政府为何对本片很不爽。基本上除了按官方要求称赞了几个日本运动员外,全片很少有对本国人员的过度渲染。导演对所有运动员一视同仁,包括失败者。影片非常注重对局部细节的描绘,让人感叹市川昆总能抓住不能重拍的镜头。如扔铁球、开灯、雨 |

|

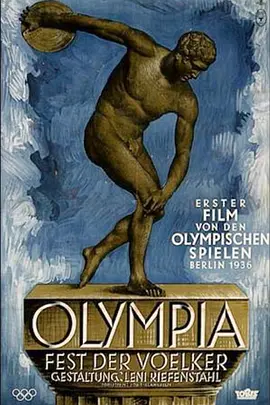

《东京奥林匹克》曾夺得1965年戛纳影展国际影评人大奖,它不但延续形式上的优点,而且在剪辑上十分讲究,展现了导演自由的时空观念,镜头间的关系更是被处理得炉火纯青。作为一部记录片,电影所表现的是1964年的东京奥运会,但是在技巧上市川昆大胆创新。很容易让人想到另外一部记录片《奥林匹亚》。 |

|

影片既有对《奥林匹亚》遗产的继承,又有当代体育赛事播报方法的发展创造。通性在于均受到民族政权与资本的鼎力支持,其必定带有强烈的呈现积极的社会风貌与民族精神的主观意图在其中。但市川昆全然不关注日本运动员的获奖情况,他乘着50s末到60s初这个特殊的电影媒介技术革新的顺风车,理想并自由的驰骋在剪辑台上,挥洒他的审美理念。 |

|

#修复版 剪辑真是超厉害。这种不愁资金的电影最大的好处就是机位多,且非常有想象力,永远不知道下一个镜头会切到哪个视角。三小时毫不闷,一部分原因要归功于东京电视台风格的幽默感:“(射击选手)一共300发子弹,紧张的比赛长达六小时。(顿一顿)所以他们需要自带午餐便当盒。”😂 |

|

一开始下错资源看了另外一部东京奥运会的纪录片,由于用的也是本片中市川昆拍摄的素材而容易混淆,看到三分之一弃了之后看这部,结果与本片一起,告诉了你“电影”与“有电影感的电视节目”之间的区别;本片之所以出众,彩色宽银幕、 长焦与慢镜头,与对程式化的赛程表现的抛弃只是起点,而终点,则在对一颗铁球在运动员手上摩擦的细微声响,沉默的瞬间,以及对小人物和生活细节的聚焦上。 |

|

和里芬斯塔尔的《奥林匹亚》齐名的奥运会纪录片。市川昆导演。70小时素材剪成2小时50分钟的片子。奥运精神与艺术、人性同在。亮点很多。相比纪录片常用的广角大全景,更多地用特写关注细节,关注“人”。慷慨地刻画来自非洲乍得的失败者、马拉松失败者等小人物。充满日式的谦逊和美感。四星半 |

|

预热伦敦~ |

|

可能是看过的最好一部市川昆?幽默感简直像chris marker,运动员特写、近景都很有趣,很有电影语言的纪录片。国立体育馆、日本经济复苏、美苏良性争霸、东西德同队、非职业运动员,让人觉得奥运会真是爱与和平! |

|

细节非常多,口白很克制,相比起来北京奥运会的相关影视造作得一比,简直是一泡污了。把国家荣誉感自豪感压制到最弱,更多的是开眼看世界和让世界认识日本的欣喜之情。60年代的运动员也都很庄重,基本都是礼服列队入场,动作整齐。 |

|

very beautifully shot. The experiment of New Wave in documentary. The film form as primary concern |

|

紀錄片的藝術。現實的體制環境下,我們難以奢望國內某些導演拍出這樣的東西。或許...他們都沒有耐心看完這部電影。 |

|

我是选了几段看的,没什么感觉的说。 |

|

💯。2016奥运年离1964东京奥运会过了半世纪,无人再能拍如此纯粹的体育纪录片,因为大师已逝。承载着人类无比美好价值追求的奥运会应该回到市川昆大师所表现的境界,那就是纯粹的,真实的,艺术的,无差格的每一个人。56年后,奥林匹克将回到东京。 |

|

伴随着日本的战后再次崛起 |

|

紀錄片 市川崑 日本电影 奥运 阿比比比基拉先生是獨孤求敗, 市川導演最唯美地把他孤獨奔跑的身影永留, 背景是模糊一片的東京市民們, 他象已經跑了一輩子......從容的跑姿那麼優雅......導演用電影語言完美地吧這次盛會永存.....我要鄭重地道歉向導演先生及所有工作人員, 我遲到了, 我錯了!! |

|

也推荐野田真吉给运通(?)拍的PR电影,说的是64奥运的物流,比如马怎么运来,帆船怎么开箱,所有的一切如何打包 |

|

03年买的碟,今天才看,感人至深,催人泪下 |

|

震撼力。复杂的情感。 |

|

两个版本差异还挺大 |

|

人类的风景 感人至深 埃塞的马拉松英雄 这次他穿了跑鞋 日本的铜牌 记不起他的名字 最后被英国选手超越 以前读到过这故事 四年后他自杀与家中 留下了我再也不能跑步的字条 在片子的开头 看到他点燃了主场火炬 他不会想到这以后带给他的竟然只有痛苦和悲伤 对于他 并不是希望之火 这些暗流都被纪录下 |

|

Cc版约三小时,田径项目占近一半但跟看不清动作的游泳啦只能当艺术mv看的体操啦不看全场就没有感觉的大球等等比,田径在短时间内集中了矛盾与悬念和机位的自由度,最容易拍得好看,末尾二十分钟马拉松甚至能算是一部精彩的独立短纪录片,与神奇的阿贝贝平行移动的面部特写和之前女子八百米在场地中央旋转两个360度拍完全程的这两个长镜头令人印象深刻。选材上长短交错,场内外兼顾,不时有小细节集锦,关注那些没得奖甚至没有完赛的参与者,但要面面俱到还是太难了,市川这总导演当得没有功劳也有苦劳。配乐是不是黛敏郎为主的啊,跟之后世博会纪录片一样也是现代音乐,没有大国雄起的煽情姿态。原来1940年东京已经取消过一次奥运会,它跟奥运是不是八字不合 |

|

这是1964年拍摄的纪录片,非常人性的观察角度。中国那时在干嘛? |

|

阴间音乐配上对运动员身体部位的奇怪特写,风格和电视台转播的奥林匹克运动会大相径庭。相比起来这部纪录片更恶趣味也更有人味儿,竞走时的屁股扭动,射击运动员把脸架在枪上挤出的肉。东洋魔女的故事原来就发生在这一届奥运会上,以及最令人感动的永远都是马拉松比赛。 |

|

详略得当,重要对象关键场次安排得明明白白。兼顾民族荣光与世界大同,彰显自信的同时不忘敬畏对手,不愧为大师手笔。 |

|

上半部优于下半部。 |

|

特别喜欢自行车那段 或许因为脱离了专门用于“比赛”的抽象环境 镜头带到了真实的城市/乡村风景 让氛围非常鲜活(音乐也配得好) 速度让参赛运动员的身影失去了形态 变成一丝丝的幻影 在道路上抹过一层起雾的毛玻璃 田间的妇女和木造建筑缘廊上的小孩就这样呆呆望着呼啸而过的车队。 |

|

我好喜欢跑步运动员的腿型啊 |

|

动用千余台摄影机,两百余人摄制组,捕捉近百小时精美素材,市川昆在如此规模的税金池中,孕育出一部能让天皇诟病,国民汗颜的官方纪录片,搁今日恐怕早已被骂上热搜,乃至提前结束艺术生涯。市川对奥林匹亚精神的理解的确是独特、敏锐且偏激的,他导筒下的奥林匹克,无疑于一场空前的视觉化文艺复兴运动,顶着官方诉求与社会口碑的双重压力,仍坚持对艺术之人文主义精神神圣而不可侵犯做出最好诠释,尽管这并不能打动战后日新月异的日本社会,却又如丹下健三、龟仓雄策等那一批上世纪中叶日本各领域艺术家一样,这般在艺术理念上的坚守与执着,必将为人类文明留下浓墨重彩的一笔,这是那一辈艺术家特有的脾性与艺术责任感,实在可敬可佩 |

|

希望北京奥运会一切顺利,纪录片能像这部一样有趣就更好了。 |

|

那时候人们的精气神比现在好太多 |

|

以外科解剖式精準冷湅的攝下奧運嘉年華 |

|

They existed. |

|

#HKIFF# 修复版。市川昆大师之作。摄影和剪辑几乎完美。震撼的大场面后有意味深长的细节(包括声音细节)。2.35:1的画幅在50年前也甚为少见。 |

|

所有特写都值得再看一遍 需要珍藏的纪录片 |

|

VS-988 双碟 名过其实。 |

|

那种经济开始蓬勃发展,全民奋发图强的精气神是现在日本影视剧感受不到的 |

|

特写和慢镜的正确用法,细节的无限放大;排球时接球被剪在一起,扣球被剪在一起,极具节奏感;摔倒的自行车运动员,对戏剧性场面敏感捕捉;铁人三项用黑白照加ppt的形式带过,着意表现选手的孤独;正因整部片子对所有运动员的平等关注,才能让人为结尾世界大同的梦想而感动。 |

|

•蔡澜点评:記錄片,市川昆導演,用一百架攝影機拍攝,不只拍勝利者,也拍失敗者的表情,為記錄片中非常出色的作品。

•也只有没有拍过记录片的市川昆才能拍出这么好的记录片,充满了艺术人性和体育的美,镜头讲究细致精美,构图美观大方,剪辑利索,几乎可以称得上是一部完美的体育纪录片。

•感觉94年美国世界杯的官方记录片《二十亿颗心》受了不少本片的影响。 |

|

完全不是纪录片 |

|

影片为第18届东京奥运会留下了宝贵的影视资料,从圣火传递到开幕式、正式比赛以及闭幕式,完整记录了这次世界瞩目的盛会,作为亚洲首届承办的奥运会,日本极力传达和平,在体操、柔道、女排等项目上成绩斐然,而最耀眼的镜头给了埃塞俄比亚的比基拉。 |

|

宁可看个老纪录片,都不想看现在的剧情大片,这是怎么了 |

|

1动态,2人体美 |

|

周日上午。撑杆跳高、柔道、马拉松、女排、日本和服 |

![豆瓣评分]() 8.5 (812票)

8.5 (812票)

![IMDB评分]() 7.8 (2,332票)

7.8 (2,332票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 100%

烂番茄: 100%![TMDB评分]() 7.50 (热度:4.08)

7.50 (热度:4.08)