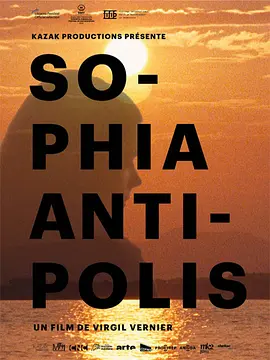

|

短评里提到侯麦也是大可不必。 |

|

新浪潮(侯麦)之不可复制。 |

|

影调节奏都无比迷人,啊,属于法国青年的电影,公园里的一大片翠绿极度舒爽,坐在沙滩食着意面也是非常舒适,啊,“小主题”的电影,挪威女孩手持法国国旗迷茫地站在游行中的街上,随之进行着“量子力学”与蝴蝶效应的舞蹈。 |

|

趣味和方法固然是高的,但有滨口龙介、加瑞尔、洪尚秀在前,这种两个短片合集,未免也太小儿科,更别提侯麦了。 |

|

2017年洛迦诺展映。两部短片其实都是布哈克主导的“与演员一起剧作”工作坊的成果,拍得都很轻盈,打磨得不算细致,反而很是可爱;不过布哈克的片子看多了套路也实在是太明显了……第二段明显比第一段拍得好,主要是那个复杂又怅然若失的韵味很足,借国庆节阅兵的景和尼斯恐袭的新闻,又恰好和“国际学生宿舍”的“世界大同”形成鲜明对比。 |

|

应该怎么说呢,处于这样的阶段,想要朋友(一个人困乏),又不想和自己身边的人离得太近(一个人自在)。所以,其实不会有朋友。有的是工作朋友,周日朋友,一日朋友。和“朋友”外游全是意外兴起的结果,进入这个简单的切口入之后,通常会有后悔(好想回家)。游玩时,一把“水中刀”介入,于是二人行又变成三人行(诱引无处不在),本来的无趣平衡很快倒向失衡,倒向情情爱爱的失衡。但是,这依旧是在同一个表达里(探讨关系,探讨距离)。一日快过去了,结果呢,有人无心插柳柳成荫,有人弄巧成拙。电影一分为二,第二部分是新瓶旧酒。影片的最后插播了一则恐怖袭击的广播。彼时,夜空中烟花正盛放,街上的人们疑惑落泪,近处公寓内的她则在为自己所陷入的长期无法处理好的人与人之间的关系而流泪。外边,哇,烟花还在继续盛放。 |

|

高仿候麦,以为会很闷结果还挺喜感的。 |

|

轻松的小品文。太模仿侯麦了也不好,形似而非神似,没了自己的主心骨。 |

|

除了击剑男,里面其他男的都跟有病似的... |

|

短小精悍的两则小品,第一则故事完全就是侯麦再现,不能说是拙劣的模仿,但一定是侯麦最好的学生,阳光、沙滩、短途旅行、搭讪、争吵,连画幅都如出一辙,缺点就是太短了,可以当成一个精致的度假vlog也不错。第二个故事多了几分抒情,跟当下的社会背景形成了某种暗合。跟侯麦和洪尚秀没法比,但不妨碍对片子的喜欢。上一次看导演的作品是《南法撩妹记》,还是在北影节看的。 |

|

指甲油和唇膏之审美区别,滑水秘诀是将自己当作在大便的石头,老同学渣男柔道教学和基督山伯爵击剑,在法最后一日国际留学生公寓桃花劫不断,尼斯恐袭背景音下68五月风暴之歌即兴现代舞……朴实有腔调 |

|

谁说《七月物语》不及侯麦,谁就还没看过侯麦。布哈克在这部简洁又精准的二幕剧里丝毫不掩饰他对《人约巴黎》和道德故事系列的喜爱。作者对于人类乐此不疲的偷情和搭讪不感兴趣,对于那些主动自取其辱的人也没有任何劝阻的办法。影片的主旨另有所指:第一幕是探讨一对一封闭式的婚姻制度,第二幕在分析多元开放式的国际公约。前面还算自然而轻巧,令人会心一笑。后段稍稍显得有点笨拙和拖沓,整体欠缺一些火候。众所周知,人与人之间的关系一旦确立,道德也随之生成。日益突出的民族矛盾本质上是个人情感与社会道德的冲突,而这一问题的根源不在于社会道德本身,而在于社会道德的情感化。因此两个故事里的女主角纷纷被自己的情感重伤了头脑,随后被真实的错觉误导而纷纷闯入了禁区。作者甚至认为,这种暧昧不清的道德感是恐怖主义在欧洲诞生繁衍的温床。 |

|

全都是素人演员啊,调教得真好,怪不得和三宅唱老师一见如故。且双方都是很会抓细微情感的那类作者。第二个故事特别好,个体情感爆发的那个点续接到社会事件的节奏太棒了。 |

|

里面男的都挺讨厌的 |

|

片长90分钟内,主角是好看的女生,轻松惬意的节奏、内容,这样的法国小品真的很令人喜欢。 |

|

@MUBI 从一些“不良”的行为出发,你总不太知道下一步会和谁走到哪里,布哈克总能抓到细微的关系火花 |

|

这个时候的吉约姆布哈克好侯麦,充满偶然与巧合,每个故事都简短轻巧却留足空间让人琢磨回味,忍不住去想如果这里有如果。 |

|

两个值得回味的故事,尤喜第二个,女生最后的吻的意味犹如量子力学般浩渺繁杂。导演有意放进去好多空镜,让简单的故事有了呼吸感。 |

|

两个平平无奇的夏日故事,有点学生拍短片作业既视感…… |

|

除了不道德,这个到底哪里像侯麦了…侯麦怎么可能让人物冲突如此失态不体面,居然还发生流血斗殴事件😅#别在这儿洒狗血了! |

|

正确的选角在很大程度上决定了表演的成败;真想知道吉约姆·布哈克是怎么选角的,尤其是怎么挑选非职业演员的。导演可以通过漫游式的剧情展开和不断涌现的人物线索,并运用大量观察式的取镜方式,让《金银岛》获得了一部纪录片的合法身份,更早的这部《七月物语》中的纪录片质感隐藏的更深的,你能看到精心编排的情感关系和偶发事件,那种浮动在男女眉目传情之间性别与道德较量悉数登场,在部分对话场景中摄影机的松弛提供了一种极佳的临场感;男性本色的的暴露将一种固定的喜剧技法,有洪尚秀的感觉,但那种凭借自然表演和摄影机节奏塑造的纪录片质感,是我在侯麦影片中较少发现却在卡萨维茨电影中随处可见的。第二部分,女主连续捶桌的客观镜头,一种主观情绪暴发带来的震动;剧作上,片尾焰火的声音设计呼应了前文,比尼斯恐袭带来的情感震动还要大 |

|

在男孩们和女孩们之间,镜头总是暧昧不清,黏着又疏离,但只消如此朝着生活的柱体轻轻切下一片,假日便也成其为奇遇。 |

|

7.0。後段好於前段,無與倫比的身體與情感自由。 |

|

单看part1还可以,剩下的什么玩意。 |

|

导演还真是专拍度假的人。 |

|

看不来 |

|

喜欢第二part 厨房里的皮娜鲍什比普通又自信的男人们高出一截啊~ |

|

好喜欢好喜欢 |

|

侯麦在21世纪重生! |

|

有的电影也就是一些机缘巧合,想起来收了很久都没看,然后你会发现,恰好迎合你目前一个阶段的状态。布哈克无疑是天才,他能从那么遥远的地方洞悉到我 |

|

轻盈流畅,有点狗血,有点可爱。 |

|

大概是练笔之作;喜欢第二段多于第一段,布哈克构造的夏天与假期像个完美、样板但失真的微缩模型,而在第二段的最后是来自外部世界的冲击赋予了其情感的裂缝-看见真实的缝隙。 |

|

由兩個獨立的短片構成,1.兩個女孩去游泳的一天,2.挪威女孩離開法國前在國際宿舍的一天。形式和內容有點侯麥的味道,率直可愛,帶著乾淨利落的嘲諷和無奈。JIFF0507M9 |

|

很有意思。主要男性角色毫无例外的都是用第三条腿走路,小头控制大脑袋的生物。

两个女主,则一言难尽... 这部片的闪光点都在这两个女主的一言难尽上,只可意会不可言传,就算能言传也没法直说,否则会被喷得一身口水。 |

|

前半好像绿光啊… |

|

Guillaume Brac×1,Part Ⅰ ★★★★★,Part Ⅱ ★★★★ . |

|

三星半,清纯与悸动,越来越喜欢布哈克了,轻盈的力量。 |

|

第二個故事高潮部分喝酒戲的處理以及鏡頭的移動反而有點洪常秀的感覺,前面也有模仿的zoom in的方式 |

|

【B】最会拍夏天的作者之一,布哈克总能把环境音与人物状态调和到最舒适的状态。 |

|

果然还是对侯麦无抵抗力,片尾曲Don't You Cry真好听 |

|

完全get不到点啊……就当练法语听力了🤣🤣 |

|

两个短片的合集,几个青年男女的生活与人生。片子很短,都只是截取生活中的一些小场景,小情小调,却颇有意思。导演执导过《金银岛》,此片第一个故事则又将那个水上公园作为故事发生地,且情形与情调亦有相似之处。第二个故事则将场景放到了一个国际学生公寓,一个挪威女学生回国前一天的生活。导演漫不经心地讲述故事,缓慢、平常的琐碎片断中,却暗藏玄机,潜流汹涌。 |

|

4.5,打趣了一些令人讨厌的男性特质,非常幽默,美好永远是稀有且珍贵的。有着其他电影难以企及的人物状态。

“我是她男人。”

“你是个屁!” |

|

能够把大学生的日常生活(那些阴谋诡计,那些死皮赖脸,那些撕逼争吵,誰都经历过…)拍得这么精彩,才华… |

|

每次看这个样的电影,都会灵机一动的想写个类似的剧本。哎。都不要提侯麦,洪尚秀好吗?布哈克明显有自己风格 |

|

挺有意思的,第一个故事是金银岛前传吧 |

|

[3.6] 好有趣呀。 |

|

7.0

法国青年电影,很有侯麦的感觉。 |

|

68.03 |

|

+ 相比之下侯麦更喜欢将人物特质和情境碰撞,观察所产生的效果,而布哈克则让人物与情境和环境碰撞,通过观察他们的反应和选择来不断书写人物特质。 |

![豆瓣评分]() 7.4 (63票)

7.4 (63票)

![IMDB评分]() 6.8 (325票)

6.8 (325票)![TMDB评分]() 6.50 (热度:0.86)

6.50 (热度:0.86)