|

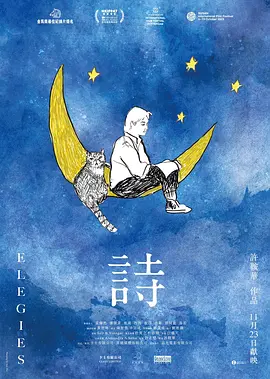

承诺 |

|

【17/HKIFF45】愛這座城市是因為她包容了自己的存在,與自身共同創造更承載了回憶,有個人的也有集體的。她能為我們留一個可以思考創作的空間就已經好幸福。就算沒有離別,也別讓時間不知不覺地流過,但往往意識到這一點的時候人已經被迫做出抉擇和割捨。連看兩部,看到關錦鵬媽媽柔韌的母愛。所以依戀母親,依戀家鄉。意外旁白居然不是粵語是國語。 |

|

念的是往昔的“你”,忆的其实更多的是他自己的过去,从童年的街道到母亲到电影……很真诚 |

|

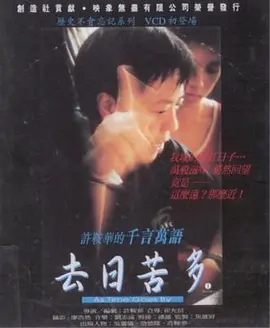

又看到了地下情,想起了大鸿米店 |

|

对《香夭》在关于城市的方面的意义有了较为具体的认识。我自认是一个没有identity苦恼的人,identity对我来说就是一个在不断流动的标签,但在今时今日站到这个城市后我也能与他们当年的,放到现在依然不过时的迷惘产生共鸣。我也想留在这里看看这出大戏怎么排。 |

|

才发现香港人对97前后的复杂情感是多么的深切啊,我想作为一个在港多年的异乡人,也是从这时期的港片中才深知一二。恐惧和不安定充斥在那一代港人身上,也在那时期拍出了不少好片子。 |

|

#hkiff45#和《去日苦多》不同,这部是关锦鹏更私人化的絮叨,共情颇深。我还蛮喜欢的。 |

|

HKIFF45留念。在今时今日的香港看这样一场回顾97回归前时代情绪的电影实在是有别样的意义。「不认不认还需认,我怎么也没想到前半生竟要经历两次的身份认同危机」关锦鹏讲国语念旁白很温柔好听,是一部导演写给香港这个故乡的情书。影片里很多镜头胶卷层叠落下堆积,香港旧时的画面陆续而出,唤起旧时对这座城市的想象。楼总是能起得来的,重要是住的人怎么想。太忧伤太怅惘,唯有一声叹息。 |

|

不认 不认 终须认 |

|

關於自我與九七的身份認同自白書。不認不認還須認。4/4@電影資料館 |

|

配乐非常好听,一些往日的时光和记忆,推动着人忍耐着向前看。 |

|

絮絮叨叨 音乐好听 |

|

情诗来的 |

|

在2021看無異於是一種靈魂上的凌遲 |

|

寫香港的光影的詩, 作為香港人看得人也酸了, 一切有關於認同, 浪漫地相信導演普通話的獨白也算是陌生化讓其他中國人來認同的方法, 我們在這微小的地方做這微小的人, 其實也很不容易呀, 導演對香港的承諾, 只是近年的長恨歌算是逃走? 離開香港的題材怪不得也遜了 |

|

意義就如「去日苦多」,但切入點更為文藝及「偏鋒」。 |

|

配樂極佳,念白也是我最喜歡的那種散文的意蘊,和整部的格調一樣,傷感溫暖而不悲涼。「假如不是找到一個跟離別有關的藉口,大概就會讓時間不痛不癢地流過。」不知道從什麼時候好像開始慢慢感受「時間」的體驗與痕跡了。和關導一樣,「情願保有眼前的是與非」,在記憶和身份中離散的人大概都對香港這座城市心有戚戚。 |

|

4.7 HKIFF45 大馆 五星是因为这个节点上自己突然有点理解那种迷茫,虽然我所想的并不是同一件事,却还是获得了一点共鸣;虽然我的理解并不是源自identity,但就是莫名觉得自己能够体悟一些当时香港的迷茫和惶然…… |

|

属于关锦鹏的私人影像,独白加上飞逝而过的香港景观,飘忽不定的人心面对历史的转折点,东京街的回忆被盖上了厚重蓝色滤镜,剧场内的场景和装置,对窗缠绵的男性伴侣,过去的回忆渗透进当下,与他的作品片段形成某种互文,值得关注,关锦鹏作品中对于歌谣的使用,《人在纽约》中来自台湾的张艾嘉和大陆的斯琴高娃都唱着属于家乡的民谣,而来自香港的张曼玉却唱流行歌曲,一种对于香港根源文化的探索和迷思。 |

|

b站上看的,可惜没有中文字幕。和许鞍华《去日苦多》搭配看效果更佳。关说“没有离开香港,是出于对电影、对这里的承诺”和许在《去日苦多》里说的“没有离开是因为好奇”异曲同工。喜欢关的念白,喜欢地铁站和叮叮车上的拍摄。 |

|

关锦鹏的九七情书,诗意盎然。“不认不认还需认。”彷徨过,犹豫过,最后,他还是为了电影留在了香港。九七之后的关锦鹏,已经过了创作的黄金期,但一部《蓝宇》已经足以成为他留下来的成就,更何况他还提携了不少后晋导演。 |

|

“假如不是因為找到一個跟離別有關的藉口,大概就會讓時間不痛不癢地流過。” |

|

确实很怀旧也看似深情,不过“不认不认还须认”,你们港人到底是有多不甘呢? |

|

13/4/2021 @ K11 Art House [hkiff]。比起阿Ann的”去日苦多”更私人,誰想到廿年後又要再一次面對身分認同? |

|

从前看关锦鹏都没那么多感触,可是莫名觉得他普通话好好,他的情感真的很细腻。一个人经历了两次身份认同危机,一定像是经历了很多大风大浪,而他却还是选择留下来,也许真的是因为他对过去的留恋,也真的是因为他有承担的勇气。 |

|

名字起得很好听 |

|

4+

比起阿关电影中的那些男男女女

显然他对这个城市要更加深情和真挚 |

|

身后香港年轻同学看哭了 鼻涕不住地流 像我在看其他电影和人生时那样 |

|

回归作为回忆的契机。“他们的坚持和妥协是一脉的”,恐怕从帝女花“不认,不认,还须认”开始。一切关乎未来解释都在过去,而过去在现在的延迟而连续的建设中。此片比《悲情城市》作为台湾的身份注脚更加举重若轻。后者是依仗复杂人物关系建构史诗,而前者是一个人的喃喃自语,personal is political. |

|

identity issue是這個島上的幽靈 |

|

CC《胭脂扣》花絮。关锦鹏的个人回忆录,从中可以一窥97年香港人对回归一事的复杂感情 |

|

从今后何处演帝女花,忧心自问纯情关锦鹏。 |

|

总是觉得关锦鹏拍什么东西都差一口气,所有东西都到位了就是差一口气。这种讲个人阅历和情怀的纪录片请每个导演都来一部。 |

|

非常不错的纪录片,香港的回归看似是好事,但其实也蕴含着一种不甘心,同时既对未来的迷惘,也是担忧,关锦鹏导演一向细腻唯美的镜头下,藏着残酷与失控。我最喜欢他的作品胭脂扣。 |

|

本以為是97的註腳,但可能因為我太喜歡《愈快樂愈墮落》,只覺得本片是《愈》的註腳——開篇就解釋自己對青馬大橋的執念、駕車拍下的城市景觀大部分也和《愈》一樣(屯門出市區的路)、談論移民時的空房間影像就是《愈》裡面月紋和阿偉位於天水圍的新家、甚至還能猜到關應該很喜歡王菲吧⋯⋯ |

|

经历过呢二十几年,唔知当时移民的和留下来的又有什么感慨,或真的是人生如棋,落子无悔 |

|

在最想放棄影像的時候,這部片子讓我記得。 |

|

唉,而家咁睇,真係嘥鳩氣,嗰陣唔走,十幾年後一樣要走。到今時今日都仲喺度嘅,一係就走唔到,一係就食緊上面啲飯,如果兩樣都唔係,都真係唔知話係蠢定有勇氣。 |

|

一部关于香港人的97回归身份迷失文化迷失的片子,通过关锦鹏在97香港人回归之旅的舞台剧开始,阐述关锦鹏对于香港的迷恋,不错的旁白,风情记录小片。 |

|

關錦鵬之九七個人表達。2021年在香港重看,感慨良多。 |

|

非常私人,絮叨充滿了「近鄉情怯」的不安,貫穿的國語口白則同時夾雜了疏離與溫柔。「今天沒有打算離開,其實也是對電影、對這個地方的一個承諾。」阿關還是堅韌又軟弱的。舞台上傾瀉而下的、承載情感與生命的膠片、樂聲裡流動的街景和當初的信誓旦旦,大概都消失了。 |

|

假如不是找到一个跟离别有关的借口,大概就会让时间不痛不痒地流过。从码头集装箱讲回戏箱,还是有许多人与阿关一样,想知道红色幕布拉开后的情节。 |

|

我愛你呀 |

|

关锦鹏的97日记,流动的影像,大部分手持,音乐渲染力很强 |

|

不認不認終須認 |

|

2021.7.12 "假如不是找到一個跟離別有關的藉口,大概就會讓時間不痛不癢地流過。"同是香港影人反思九七的紀錄片,相較於許鞍華的《去日苦多》,會更喜歡關錦鵬的這部《念你如昔》。在許鞍華身上感受到的似乎更多是剋制,而關錦鵬的注視則飽含著像海水一樣漫溢出來的愛與赤誠。還記得開頭處關錦鵬的那位朋友説,想要給最愛的人在青馬大橋上並肩行走的浪漫。於是隔夜便帶著這樣一句話去了青衣。夜幕下的青馬大橋很美,像是緩慢流動著的星河。而這座城市,無論將以怎樣一種形式褪色、消逝,在我的記憶中,它永遠存在,永遠是我生命中的一顆星。 |

|

SJ美A区CC港A大陆C区复合版50G蓝光 胭脂扣花絮 絮絮叨叨的关锦鹏 说了大半的港人关于97的复杂情感 接着绕回胭脂扣等老电影 |

|

#HKIFF45 跟我同龄的片子了 在当下语境里缺显得理性和沉稳 |

|

一堆菲林在台上,缅怀旧香港。香港變了很多,卻又其實好像很多都沒變

@hkiff with brian |

|

不认不认还须认,哪里是不甘,全是迷惘 |

![豆瓣评分]() 7.4 (50票)

7.4 (50票)

![IMDB评分]() 6.7 (23票)

6.7 (23票)