|

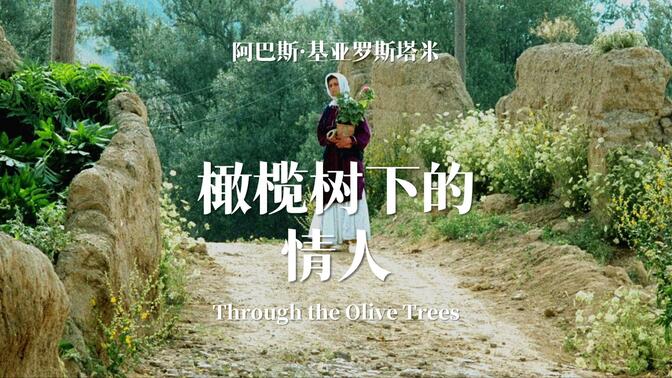

最好是读书人娶文盲,富人娶穷人,没有家园的嫁给地主……最后一个镜头诗化了大地。 |

|

女孩儿你千万不要答应。这个男人明白的很,他结婚是为了改变自己的阶级属性,当然这无可厚非,但你要清醒,是不是要成为他的棋子。看看他的表态,开始一番示好,承诺一些他做不到的,慢慢有房子啊,会供你继续读书,不会让你做家务啊,这些都是口头承诺,按照他的工作能力,实现不了的。然后他看给个甜枣不行,就开始走分化女孩儿亲情的路线,说女孩子不能听她奶奶的,毕竟老人家,观念陈旧。然后开始打击女孩儿,你父母在地震中都去世了,而且你也不是最漂亮的,比你漂亮的女孩儿多了去了,我都可以去提亲的。女孩儿,你 沉默是对的,读书,继续读书,不要跳火坑。 |

|

阿巴斯的故乡三部曲简直是电影的奇迹!1以现实主义的虚构抵达真实,2借1的人物重塑1的真实感,3则彻底摧毁了2的真实,于是三部曲的真实性全盘崩溃。 1是本人,3虚构一个导演,拍的片里再虚构一个导演,成品是2,拍摄过程成了3 |

|

这侯赛因就是话痨嘛,以为嘴遁一通就可以收服这妹子的心么~自己没钱没物拿神马给别人幸福,真是纯靠一张寡嘴,看了真是觉得讨厌~好不容易因为前一个演员口吃在电影里捞到一个演员职务,负责演戏的同时还负责茶水,但这有啥值得你趾高气昂的啊,还我就是来演戏的搬砖我是肯定不去搬的,一副小人得志的模样,活该人家妹子没掉你坑里~妹子也是,剧组让穿农民衣服,请问这位读过书的妹子你是哪个字听不懂啊?导演和场务还有搭戏的这大哥啊摄像啊诸位脾气都太好了,真正的剧组换谁都可能直接开骂了吧,话说你们这剧组怎么能按时完成拍摄任务的啊~干活如此率性而为,想到哪做到哪,估计你们这片即使拍出来也肯定严重超支吧~ |

|

三部曲最佳!阿巴斯真正解构了电影,让真实、现实与虚构完全向彼此敞开,交织互融。既继承了前作[生生长流]对地震后灾民的人文关怀,又彻底推翻了前两部所创造出来的现实幻景。那一次次看似重复的NG场面,尽管大都由戏中戏的演员说错台词导致,但每一次都有新的差异生成。拍戏外的另一主线是男主向拒不理他的女演员无(死)限(缠)执(烂)著(打)的求爱过程,阿巴斯巧妙地消除了有无房子的阶层差距,但是否文盲的背景依然横亘在两人之间。最后的大远景长镜头诗意而美妙——无尽的奔跑与追逐是否得到了预期的回答?稍许开放式的收尾。此外,片头的汽车(车头)主观视点长镜头也特别有意思,与同年文德斯[里斯本的故事]片头汽车视点镜头蒙太奇并不相同,后者显露出了汽车的一部分(包括挡风玻璃局部)!透过侧车窗的主观镜头中的对话+1。(9.0/10) |

|

白富美在前面走呀走,男屌丝在后面追呀追,穿过橄榄树林,爱情随风而逝 |

|

绝妙的双线叙事/套层结构:楼上是现实,楼下是电影;楼上是追求,楼下是婚后;楼上是甜言,楼下是呵斥;楼上鲜花环绕,楼下废墟萧索;楼上是当下,楼下是未来。。 |

|

戈达尔在戛纳看完该片后,说道:“电影始于格里菲斯,止于阿巴斯。”这次,阿巴斯又构建出了另一位导演,我们看到续作的某个片段成为了这部的片场,并被反复拍摄,续作的“现实”再次被粉碎,从而又构建了一个现实,然而真正的现实又是阿巴斯所拍摄的三部曲,如此层层递进,真假似乎已不再那么重要了。 |

|

后来我们长大了,忘了第一次喜欢一个人时的笨拙与执拗,还有绿草地里白点的雀跃。 |

|

B-,#FIFF1NBCS#,不对劲,男主角的内心可以说很赤裸,就是要往上爬,而设置上让女主角的父母死去,在消除两人间现实的阶级阻挡的同时,也是对女孩处境的一种弱势化。这种看起来的美好,最后往往会通向我们耳熟能详的悲剧。 |

|

第一部胜在“目光”,第二部胜在“语调”,第三部胜在“语法”。在马奈打开了绘画朝向观众的第四面墙之后,阿巴斯打开了电影密闭的空间。大大超前于一众后来被称为“元电影”的作品的是,阿巴斯并不只是把媒介降格为又一客体,主观呈现拍电影的人,而是先建造一个自足的四维模型,然后通过向观众打开通向其中的路,将其所容纳的完整性摧毁:媒介的本体和作用力被迫显形。第三层叙事中每个人都被赋予了至少双层的复调身份,Ahmad的出现则是穿越了两层媒介,暂栖在第三层现实,实则背有四重身份的媒介反叛者。在这魔术般的方法论里,动人的不再只是媒介描绘的人和风景,更是媒介本身,是影迷愈加热爱电影的理由,也是阿巴斯送给电影最自由的赞歌。 |

|

男主角告诉导演女主角不叫先生的原因,说这样电影才真实,导演似乎在内心快速的审视一番,也对真实下了一个定言。我喜欢这个关于人(非职业演员)和电影(拍摄创作)的关系,是可以如此去讨论这个核心的话题的。电影是不断的重复工作,纠结在那些细节上,不停的重做,而呈现的永恒结果,而生活则是在赘述中流淌下去,拥抱一个未知的结果。 |

|

这不是橄榄树下的无赖吗 |

|

真好看,絮叨朴实而不闷,可以说是小清新,但毫不做作,男主角甚至有点烦人哈哈。封面这个镜头,还有最后一个镜头,都好漂亮啊,看胶片令人心旷神怡...比《樱桃的滋味》好看 |

|

#2021-8-28三刷#4.5;我用呜咽的声音歌唱他的优雅/并记住穿过橄榄林的那一阵悲风。”献给结尾优美至极的大远景长镜,堪称影史最动人的结尾之一——“绿的风,绿的树枝。船在海上,马在山中。”在慢慢拉远的悠长凝视中,他们的话语和沉默都均被糅进这无边的绿意中,余味在诗外,画框内的故事远未结束,画外则余音缭绕。

若干层次的剧情嵌套,完全模糊真与虚的界限,在反复一个个take 中,「演员」与「作品」自身拥有了创作甚至延展的功能,衍生出日常幽默与独特的生命力;嵌于双重文本间隙的情感火花零星闪动,点燃了所有可能存在「电影」之外的现实。 |

|

我们观看阿巴斯的Koker三部曲,总讶异于虚拟与现实这一层套一层的套娃结构竟可以如此无限地扩展下去,个中原因是我们总忘记这现实主义的画面背后是阿巴斯的目光和艺术构建。他所面对的这个媒体既是现实与虚拟的交融体,这一点就连他的女演员都会忘记,会认为电影里的她就是现实中的她,要穿得漂漂亮亮,也要因为现实中对男演员的不忿就拒绝念台词。影片的结尾,虚拟的导演、真实的导演和观众三方的目光交织在那条迂回在现实与虚拟之间的道路上,暗暗点明了这场拉锯战。而当维瓦尔第的欢快音乐奏起,男主角转过身,不顾Z字型的道路径直向摄影机方向跑来,电影魔法在这里用最直接的方式向观众情感的心脏射出了神箭。 |

|

【台北金马影展展映】五年前的我曾经在大学社团观看这部电影,看得我昏昏欲睡,只能对阿巴斯说再见。如今错失今年资料馆展映的我却在台北补上了这部影片。当初觉得枯燥的反复拍摄戏份,今天却看得津津有味,并被男主角的执着所打动。结尾长镜头真是太喜欢了。认出《何处是我朋友的家》男主很惊喜 |

|

拍电影就像盖房子——建了拆,拆了建——阿巴斯是后结构主义大师。极少有人像他一样,能将电影拍得犹如生活那般真实。看过《橄榄树下的情人》之后,我竟像个孩子似的哭了起来。当女主角起身抱起那盆在地震中幸存下来的小花时不禁令我想起了母亲:在她还是个孩子的时候,家里的房子也是一下子就塌了下来。世上本没有路——劫后余生的人大概对生活都怀有一种惊人的乐观:每当我和她一起去一个地方,她总能在众多道路中找到一条捷径。她总是不强迫我必须走那条路,而我有时选择追随她,有时选择留在原地——边注视她边走自己的路。电影是每秒《24格》的艺术,亦如生命——向死而生。阿巴斯的镜头就是我们的眼睛,我们的眼睛就是我们的出路。这种一致性在他质朴无华、简洁和精准的电影艺术里都能被感知——用心看一部电影,你就会比用脑子看电影更宽容。 |

|

我觉得她应该是没有答应的。两个人格魅力都欠缺的人的平淡爱情 |

|

层层套嵌的三部曲,最好是一起看完。虽然这些电影看上去都是现实主义风格的,但是就在片中导演已经将自己的电影剖析的很清楚了,电影终究是电影即便看上去真实也不可能是真的。用虚构来诠释真实,用旁观者(两个虚构的导演)视角制造间离效果,这导演够冷静不过再冷静他依然是电影“魔术师”。 |

|

大远景长镜头的魅力 |

|

#资料馆# 阿巴斯06。三部连看真是妙,从来没想到是这样展开的,“戏内戏外”的嵌套式结构。阿巴斯的声音调度和场面调度依旧很绝。不喜欢的点都在男主,看到友邻说“单身男性楷模”?一句“也有比你优秀,比你漂亮的,我能随便娶一个,但我只想娶你”就足够令人不适的了。 |

|

无数次重拍,考验观众的耐性。而重复是生活的特性,也是阿巴斯的风格之一。一场地震彻底改变了生活轨迹,而一次拍摄却试图弥补两人的关系。在爱情中,最美好的姿态不是等待,而是追求。那个喋喋不休的男孩,不惧阶级差异,无视冷淡回应,径自表露心迹。最后那个诗意的大远景,让心情染上葱茏的绿色。 |

|

“这事儿估计成了!” |

|

阿巴斯的《村庄三部曲》应该是我印象中非系列电影(如《指环王》三部曲)彼此关联性最多的三部曲了:1991年的《生生长流》故事源于地震后导演去寻找1987年的《何处是我朋友的家》里主演男孩;而1994年的这部《橄榄球下的情人》刚好是借用戏中戏的方式讲述《生生长流》里两个演员之间的感情/求婚故事。 |

|

最后一个可以被写入教科书的经典长镜头,美到令人窒息的绿色,两个白点在银幕上越来越近,最终相遇停住,轻快的音乐响起,两个白点向相反的方向分开,穷小子的穷追猛打终于打开了沉默姑娘的心扉,地震之后,我们不再有任何分别,他虽然是个文盲,可他也许是世界上最浪漫的诗人。

|

|

无关文化、财富、阶级、距离,我只想知道你爱不爱我。 |

|

核心意象是路,大小远近的路,对生存环境的大幅描写。戏中戏,嵌套着电影剧组的活动,业余演员反复排演出错,似有一些对电影本体的自嘲,也像某种灾难后的复活、重建。文化启蒙者的姿态。当然最感人的还是爱情的主线,一个温柔的带有阶级自觉的痴情故事。签名式的全景开放结尾。 |

|

用虚构来抵达真实。当其它国度的出色导演还在「带着镣铐起舞」的时候,伟大的阿巴斯已经打破了电影的局限,视镣铐若无物在神游了。 |

|

和《生生流长》对照观看其乐无穷,阿巴斯的“装置艺术”继续在故事真实和生活现实之间来回游离,结尾又是一个大远景长镜头,绝了。 |

|

有了你,所以才有了家... |

|

看得昏昏欲睡,确实比较困,可能阿巴斯也不是我对味的导演,节奏和拍摄手法还挺舒服的,结尾那一段横向跟拍和大全景长镜头的行走让人印象深刻。但侯赛因的角色形象实在让人反感,自说自话死缠烂打式的追求,真情流露的开空头支票加pua那一套话术真是狗都不想听 |

|

值得好好琢磨。 |

|

三部曲一并看完的感觉太好了。结尾的全景长镜是影史上最浪漫的镜头吗 |

|

调配了整个剧组,去成全男孩的爱慕。觉得富人该找穷人,文盲该找读书人,有房子的该找没房子的,这世界就和谐了。如果知道这盆花是她的,就替她浇水,如果知道她是自己老婆,就替她端茶。坚持不做砖瓦匠,拦路的红砖都不肯搬。爱情要提前浇水,主动端茶,搬走沉疴想法。既然还年轻,可以追逐她的脚步。 |

|

侯赛因真的好心机呀,塔赫莉快跑,他竟然都能说出连比你好,比你优秀的女生他都能找到,但是还对你死缠烂打,千万别答应他的求爱啊。影片最后侯赛因从橄榄树林一路追塔赫莉的时候,他的那些话就跟机关枪似的哒哒哒的疯狂输出,看的我心里干着急,好害怕塔赫莉会突然答应啊,但是塔赫莉根本没有理会他,穿过草地径直走,侯赛因又追了上去,塔赫莉扭头说了什么,侯赛因就扭头往回跑。我猜塔赫莉一定是说,你的水壶和装有水杯的桶丢了,然后侯赛因就扭头跑去寻找丢失水壶和桶去了。 |

|

幽默动人,富于悬念;处处含蓄,看似简单的镜头和对白背后总是藏着深深的秘密。但,无论如何,这个神结尾真是!太神了!! |

|

额。。。这真的不是偏执普信PUA男吗 |

|

片尾曲折的长镜头很有魅力,绿莹莹的山丘也很有诗意。阿巴斯用在电影里拍电影的方式打破第四堵墙,在描绘侯赛因追求女孩的同时不忘用几笔描绘人们的灾后余生来表现人道关怀。但是,侯赛因喋喋不休的说教真的让人头疼。塔赫莉,不要答应。 |

|

20210828 @阿巴斯回顾展 《生生长流》里有一场戏,男主角突然看到一扇门背后的一片新绿,然后整个人怔住了,而阿巴斯仿似以这扇门为景框拍出了《橄榄树》的最后一镜。怎么形容重看这个镜头的体验呢,可能有五六分钟吧,我眼睛都不舍得眨一下,生怕我的睫毛压坏一件伟大的艺术品。// 20170625 #上海电影节#印象最深的除了结尾超长镜,还有之前不断NG的画面,银幕的上边、左边、正前边都是阿巴斯阐述的平台。 |

|

Koker三部曲终结篇。层层递进的『现实层』如同嵌套的元文本。一次次重复的阳台戏里演员也在电影中的现实与电影中的电影间切换,带着这些后见之名看,《特写》的出现就绝不是偶然。结尾也特别妙。 |

|

阿巴斯:暗中观察( 丨三部曲与过往作品中元素与手法的堆叠与重复,仿佛又印证了那句话,一辈子只拍一部电影。旷野间两人的追逐与草浪的交融辉映,想起了朝子追逐亮平时光影的诡谲。 |

|

三部曲顺序观看的确妙不可言,不过倒也不必太在意其中的虚实真假,电影永远都是(犹如攀爬那段曲折上升的陡坡那样迂回地)通过虚构来抵达真实;而正如《生生长流》最后的车与人都变成布景板上运动的点那样,这一部又是以一个意味深长的大远景长镜头收尾,男女主角变成两个白色的动点,经历了从同向追及到相向背离的变化(配乐也随之从悠扬动人变为急促幽默)。 |

|

大意了,应该按顺序看的,以便在村庄三部曲的跨文本戏中戏里好好感受演员与群众、导演与演员、角色与真人关系的递换(可惜这次阿巴斯影展没有《生生长流》)。这种自觉暴露“虚构的真实”的元电影套餐,其现实主义风格备显人生如戏。 |

|

#2023资料馆 普信鸡贼男的自我感动,看的过程中一直强忍自己想要骂街的冲动。30年过去,电影里的情节一直在不断地上演,多少凤凰男想通过迎娶白富美少奋斗20年直接走上人生巅峰?幸好女孩始终头脑清醒,没有沉溺于鸡贼男画的大饼,她只是一如既往地沉默,代替一切回答。 |

|

四星半. 阿巴斯的三部曲是一系列"空间扩张"的结果,每一部都因绕到前作的摄影机背后而比之高出几个额外维度来.正如曾在别处指出的,"元电影"总面临着如何赋予自身视点以合法性的问题,须在解构一层拍摄所得的真实性的同时考虑处理下一层拍摄的真伪抉择;阿巴斯的惊人手法是令两部电影彼此牴牾,真伪之辩便持留于作品序列内部发生,观众在"电影宇宙"的互相呼应中忘却最终视点的源头,于是真正的导演得以隐藏在大远景的匿名性之中.《橄榄树下的情人》毋宁说是最浪漫的电影:它超出自身,让另一部电影成为了爱的见证. |

|

男主自身没受过教育,却想找个受教育的女性结婚,自我感觉良好,盲目自信女主对他有好感,并开始穷追不舍,此片十分具备教育意义,十分精准的刻画了普信男所有的特质。 |

|

一部不断ng的戏中戏,现实中拍摄的悖论:演员演得好,戏中导演喊cut;演得不好,戏外导演(阿巴斯)喊cut。依然以一个史诗般的长镜头作为结尾,喜欢女主抱着花盆缓缓走在十八弯的山路上。地震后的废墟可以重建,固执的男孩也想要得到一个答案,可是生活就像这橄榄树下一望无际的原野,有时候根本没有答案,有时候到处全都是正确答案。 |

|

他在后面追着她仿佛总是有什么阻碍,追不上她。他说着情话、说着狠话听起来可笑又可怜可就是唤不回她回眸的一笑,爱就这样滋养于橄榄树林消逝于山间的落日。 |

|

一個性格奇怪,一個穷追不放,這種求愛不太喜歡。某些災難(人為和自然的),卻能將人的等級洗牌,本來很多選擇的,可能選擇少了,本來一窮二白的,可能突然有了之前沒有的選擇和機會。 |

![豆瓣评分]() 8.3 (4704票)

8.3 (4704票)

![IMDB评分]() 7.7 (9,756票)

7.7 (9,756票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 88%

烂番茄: 88%![TMDB评分]() 7.40 (热度:7.01)

7.40 (热度:7.01)