|

跟[吉他蒙古人]一样的结构(不知为什么我总觉得这个结构指向的是奥特曼的[人生交叉点]),但是要好看多了。固定镜头画外空间,人性考验和尴尬时刻。另外奥斯特伦德真是喜欢探讨道德问题啊。 |

|

導演說他想探討的是瑞典社會裡「人們害怕丟臉」這件事........... |

|

《儿戏》的电车调度原来更早出现在此。在往后的观看过程中将发觉,开头的城市漫游携带视点,而残缺的身体构图也不是偶然,而这种缺失一定程度上也帮助了电影将全局故事线尽量往后隐藏。电影展露的是几个事件如何不可避免地从小化大,而其后看似将大化小的处理便是文本上的嘲讽所在。 |

|

相较于《吉他蒙古人》的另一种更为精致的诠释,同样选择用一个固定长拍镜头观察不同人的生活:在教室做阿希实验的老师,在镜头前一直摆pose的两姐妹,车壁反光所投射的人影……两姐妹在电车中吵闹搭讪的那段很巧妙。本来两姐妹已经出画,这时通过电车的拐弯成功实现让镜头从左往右平移,将两姐妹框入画。从这里可以看出来鲁本的固定长拍镜头跟别的导演已经不在同一个境界。最后弄坏厕所的小朋友道歉,客车重新上路。昏暗的夜晚,客车内朦胧的轰鸣,让我陷入了梦乡。

(2023.12.03 sorry!弄坏厕所窗帘杆的是女戏剧家。) |

|

与《Guitar Mongoloid》一样,一场一镜,但丝毫不枯燥,镜头外的内容同样吸引人;校园部分,女老师的发言明明是最正确的说法,但令其空间气氛尴尬到屏幕外,我很佩服这位女老师;女演员弄坏大巴的厕所窗帘,却没有勇气承认,哪怕看着一个小孩在大人的引导下认着没有犯的错,也无动于衷,而这或许也是很多成熟大人会做出的事;强硬扑倒并口同事的鸡鸡、倒立拉鸡鸡、屁眼插国旗,这些段落也令人印象深刻...... |

|

几个故事并行讲述,其中的每一个都同时折射出人在群体压力之下截然相反的两种反应,即问题发生前不计后果的莽撞和出现问题后畏惧承担责任的怯懦,两者之间的矛盾被归谬演绎到了滑稽的地步,但又极为真实,让人不由自问在趋利避害的动物本能驱使下,我们的行为中有多少是完全由他人决定的“身不由己”。 |

|

不明不白的剧情还是有点儿哲理 |

|

鲁本对于日常生活中遇到的各类尴尬的展示喜好确实从创作初期就开始了,本片中五个没有联系还有点没头没尾的小段都是一些偶然和琐碎,个体意识在群体环境裹挟下发生何种变化,镜头一直放置在事件中心之外,仿佛也因为尴尬而想要避开焦点。整体太过于琐碎平淡,容易让人失去耐心,女演员和女教师两段明显优于其他三段。 |

|

就批评讽刺力度很强 |

|

没有之后的作品好,不过作为很早期的导演作品也挺好,很多瞬间也是后来电影里熟悉的和能看出来进步的。构图仍然很设计,这一点在方形和三角里反而弱化了。 |

|

和[吉他蒙古人]一个意思,但是确实更精致了 |

|

瑞典将选送《不由自主》参加82届奥斯卡最佳外语片评比。 |

|

日常情境下的焦虑和尴尬,比之后那些刻意戏剧化的得奖作品显得亲切一些。 |

|

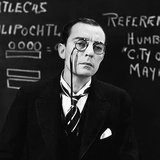

RÖ补完。反向观看了目前RÖ的整个作品序列,可以看到20年来其作品日臻成熟,形式也从前2部的类RA固定场景多故事并行(装置艺术、画外音)到后4部调度高超的单主线叙事演进,但RÖ从未将目光移离瑞典社会中存在的问题,他的电影便是希望通过镜头对组成社会问题的每个人进行审视,进而表现出一种“不言自明”的底层逻辑。带入本片最重要的且存在联结的两个场景,旅行大巴和小学职场,海报图来自于后者的第一个场景,它较早地点题,指出那个孩子做出错误选择的“身不由己”;大巴司机坚持自己较真的厕所窗帘损坏问题不愿开车,却丝毫不在意除此以外他人的感受和需求,最后由一个孩子背了黑锅,全车人包括真正的“肇事者”和孩子父母都心安理得地接受了。每个人都有自己的‘标准’,观众很难搞清谁对谁错,社会也看似正常地运转着,没有人在意。 |

|

理念惊人。大大小小无数个事件都讲了同一个问题,而且丝毫不觉得凌乱,剪辑和编剧功力极强。中景别固定长镜头,低画质前置摄像头。最好玩儿的是擦裙子的女人和不开车的司机。奥斯特伦德讲故事有时极其隐晦,但一旦能明白他说的意思,你便读懂了整个世界。 |

|

333333 |

|

转场取代剪辑,抹除视线的引导,镜头不再发挥暗示功能,让人更加相信双眼所看到的,哪怕是局部的、残缺的,于是每次对情节的误判如新一轮是非问的重启。毫无关联的场景被抽象作相似主题的复调,控制,进一步控制。导演领袖气质初现,开放的表达姿态,强硬的精神内核。 |

|

能强烈感受到Ruben创作早期的rawness 女老师和同事争执那里完全能代入场景看得我心里发毛 可以说是类似手法的北欧片里最好的几部 |

|

對話的雙方或幾方從來都不會同時出現在畫面中。實話,那樣的剪輯,我有點暈。 |

|

最喜欢的part:那个女明星弄坏了长途汽车的洗手间,司机想要查出是谁弄坏的,于是便提出“如果没有人承认,他就不开车”,全车人直等到深夜,最后竟是一个父亲带着他的儿子来向司机承认是儿子弄坏了洗手间,年幼的儿子不明所以,父亲却一直逼问儿子“做错事就要承认”,而此时那个女明星正坐在一旁的座位上,一言不发。终于,司机再次开动了车。讽刺性拉满 |

|

97.34 |

|

各方面都没什么波澜的电影,基本就是几个家庭的日常记录 |

|

延续了《吉他蒙古人》的风格,也是几组人的碎片呈现。不同的是这次观察的不是问题人群,是瑞典社会的普通人,导演的想法很简单,就是探讨“人们害怕丢脸”这件事。 |

|

景别强调了机械感,情境的自然演绎,不像后来用各种调度操纵情境强调凝视的精准度,这可能也是本片缺少统御性的原因。这个时期的Ruben还未学会以低姿态苛责“白左道德”制造狡猾的笑点,至少某种程度上还是支持道德行为的,顶多有点窘迫,后来的电影才真是道德一败涂地。。 |

|

固定机位的全方位使用,让视角处于客观点上。讽刺人类行为的强迫性和虚伪。无关者和正义一方被干坏事的人无辜连累,社会让好人从无选择,因为做错事的人却会站在另外事件的角度上来审判你,而不是承认自己的错误。鲁本·奥斯特伦德的确是很喜欢批判+讽刺,这力度和直接视角要比《方形》好很多啊。2024-11-29重看。在不想丢脸这件事上,瑞典国也不比你朝好多少就是了呗。我们在客观视角上观察人类扭曲的意识和行为,只觉得可笑。 |

|

看到最后略感伤,感觉很多时候要个说法仅靠机缘巧合,而人与人之间的互动,又或者说小圈子里面的生存规则天生就与自由公平相悖,只是自己在不在那个既得利益者的位置上所产生的几种感受。而鲁本还素蛮乐观,#一直在路上 #这道路没有终点 啊,只是不知道为什么常没法子把自己置在旁观者的处境上…… 4.5归4。 |

|

群像式的道德故事,聚焦个体在集体/家庭的语境下的道德选择。展现身体部分(而非全部)的固定镜头很有意思,尤其是开头。 |

|

冷笑话 |

|

blew each other |

|

固定长镜头还是显得冰冷有余力量不足。诘问和困境够多了,也够疯了,缺一点《方形》巧妙的融合。整体比较粗吧,没太细啄。 |

|

C+ |

|

前半段看得云里雾里不明所以,直到50分钟之后导演的獠牙才显露出来,依然是让人看得毛骨悚然如坐针毡。鲁本的切入点和视角一如既往的似手术刀一般锋利,但他狠毒的地方在于,他的每一刀不仅仅是剖开了社会中人与人之间的症结,也都结结实实的扎在了观众身上。再加上他一贯的固定机位给人以压迫式的临场感,犹如一只手在强扭着你的头逼迫你参与这正在发生的一切冲突和争斗。P.S:作为一个回避型人格的人,看他的片实在太斯德哥尔摩了。 |

|

7.3 总的是在讲群体压力对个人行为的影响。五个毫无关联的独立事件这样的形式安排总觉得差了那么一点。 |

|

我猜鲁本就是会在坐地铁的时候一直盯着别人观察的那种人。因为觉得有意思。但是我总觉得,就像看悲情三角、方形、游客的时候一样,我总觉得鲁本就像一个脑子很灵但是嘴有点笨的人,...感觉他感受和想到了很多但是表达不出来似的。 |

|

圣母好烦 可能是文化差异吧 get不到 |

|

4.58/5.0 |

|

已经成为北欧艺术电影的一种范式,长镜头一个接着一个,机位固定而保持距离,使得镜头下的人都无一例外地在被观察,而这种距离过于客观所以显得冷漠。 |

|

鲁本从一开始到现在依然是把镜头对准人性试验上,真的是不惧怕冒犯了~ |

|

固定长镜头的奥斯特伦德 |

|

初有理念但恳切,片段式剪辑比较讨巧。这时候鲁本还是有点爱人类的,女孩子那段我胃里已经开始翻涌,被善意抚平 |

|

很多时候在社会上漂泊的我们,都很害怕在各种场合丢脸,也很怕被别人看到自己的短处,也许有那么一层所谓的光环亦或是假装的光鲜,反而能让自己觉得安心许多。可是任何时候一个人最骗不了的就是自己,你不可能在那样不合适的状态中浮沉太久,否则就很像是泡在福尔马林里的尸体,终究是只能静静等待死亡。说到底,开心从来是这烦心生活中的第一要义,我希望终有一天,你也能过上那样理想的生活。 |

|

好久没看到这么个人化的作品,奥斯特伦德好像一个社会学家转行到电影界,大刀阔斧把内心想法用影像表现出来,唯一不足是火候稍显不够造成想法与戏剧有些分离,当然你可以说这种粗粝也是好风格,因为对于一名热衷探讨人性与社会的导演来说,想法显然比技巧更重要 |

|

年轻的时候还是挺有趣的嘛… |

|

get不到,对我来说完全无感。 |

|

五个毫不关联的故事,穿插在一起,讲述了人性中的懦弱,羞耻,自尊,不善交际或者言辞等问题,屈从社会群体压力,造成冲突误会,同时又没有办法继续自己的信念等!文艺气息很浓,也比较沉闷的欧洲艺术电影!导演的表现手法明显是受到电影大师伯格曼的影响吧! |

|

三妹太不经事,利刃岂可付儿戏——鲁本套用带有《儿戏》形式和「反对」目的的「是非选择」练习题想要表达的观点已经相当直白:当我们(众人集体性无意识)决定一起反对你(个人自主性意识)的时候,被赋予「从众」心理的个人处于一种《身不由己》被「意识形态」操控状态——发生在课堂思想实验里的「决择」行为,看似是一个「自主」自发性行为,实则是一个「意识」操控性事件。或许正如鲁本新片所暗示的那样:道德系统的崩溃实质上也意味着娱乐系统的瘫痪——被「星星之火」点燃并被玩火者炒成热点的「外卖空包」事件或是经由个体悲剧性事件发酵所形成的网络暴力性事件和公共娱乐性事件。幸或不幸,开头的「被烟花炸伤」事件也警醒了我们:这种以哗众取宠「自愚自乐」为目的,带有「反智主义」底色的「空中」表演也有可能「呱唧一下」溅落在玩火者头上。 |

|

竟然分不清奥斯特伦德是厌女还是在反讽(。 |

|

一部抵抗《人生中的不可抗力》的作品 |

|

一场一镜,身体被景框有意识地裁剪,五个尴尬“时刻”妙不可言的串联。 |

|

移动长镜头结尾,审查员 |

![豆瓣评分]() 7.0 (144票)

7.0 (144票)

![IMDB评分]() 7.0 (6,235票)

7.0 (6,235票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 81%

烂番茄: 81%![Metacritics评分]() Metacritics: 74

Metacritics: 74![TMDB评分]() 6.60 (热度:4.93)

6.60 (热度:4.93)