|

我记得前几天我还跟女票讲,出门玩不要懒得拍照片,能多拍就多拍,照片都是边拍边玩的时候越来越懒得拍,但是以后你一定会觉得以前拍的那些当时很嫌弃的照片是多么珍贵多么动人。 |

|

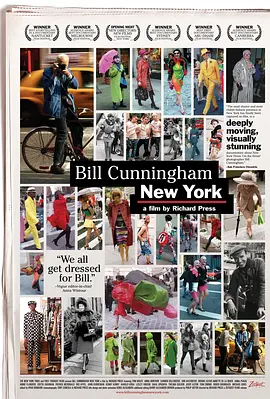

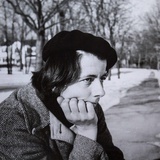

总觉美国纪录片多少带着个人情绪,看完了这部片才意识到很多时候并不是拍摄的人的情绪,而是那些讲述的人的情绪。这部纪录片甚至还刻意对比了大家所说有出入的地方,真是无比的讽刺和有意思,但事实是已经无从知晓了,似乎我还感到了Miss Maier似乎在嘲笑这些讲述她事情的人,她的小秘密最终成了大秘密 |

|

Rodriguez在底特律成为了拆迁工,Vivian在芝加哥当上了保姆,李安从伊利诺伊来到了纽约煮饭带孩子,他们都有光明的未来。 |

|

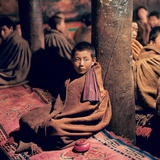

强烈推荐!自从2011年看到Vivian Maier的胶片摄影就深深震惊了。上次看到那么震惊的摄影集是Cartier-Bresson.今天看了关于她的纪录片,上次看到那么震惊的纪录片是searching for sugar man. 推荐给所有喜欢胶片摄影的同学。 |

|

最后20分钟最触动,导演没把这故事讲成一个完美的鸡汤:Vivian 有性格的阴暗面,雇主们对她友善,但关怀又总是有限度的。她一直在在不同家庭的缝隙里,在中产和贫民的缝隙里生活。大家始终对她有解释不清的困惑。 |

|

佩服。给我启发。一个人环游世界那一段真是太酷了。里面有句话是“男人就想毁了你”联系到当时的时代,她为了独立不惜砍去所有枝蔓,清醒。 |

|

上万张黑白胶片就像薇薇安孤独人格的延伸。反社会者往往能成为一流的艺术家——因为离人群足够远,所以创作是自由的。 |

|

我是孤独的,我远离人群,远离社会,所以我的作品是自由的 |

|

Vivian Maier本身内心另有异彩斑斓的世界,她不依赖社交生活,甚至这个世界之外的任何人踏足对她来说都可能会是一种干涉。但它有别于封闭。她的作品都是真实生活,孤僻让她具备了非凡的观察能力。我想到一个人在热闹的场合,喧嚣与她无关,一切早已在其内心预演,作品不过是一个印证。 |

|

IFC 她想看看能靠得多近,更重要的是,她在乎。躲在自己小世界里的Vivian却在乎这个世界上的所有事:哭泣的小孩,残弱的老者,相依的夫妇,动物的死亡。她囤积报纸,收藏票据,还有那浩如烟海的10多万张底片,好像要拼命把这个世界收入她的小阁楼里。她无法走出去,便统统留下来。 |

|

阴暗孤僻社恐收藏癖,旁观者拼凑出来的她,但那个锁在房间里,躲在报纸胶卷后面的她,我们永远无从得知。或许Vivian会对人们的追捧而无所适从。被每张相片那种为纯粹抓住的瞬间感动得不行。正方形的黑白的,趴在镜头后面的世界的观察者。感谢发现她照片价值的人们[http://www.vivianmaier.com |

|

太把自己当回事的人是拍不出好照片的 |

|

若论影片的水准,四星而已,但这是一次伟大的发现,不亚于“小糖人”,必须力荐之。生前,薇薇安·迈尔只是一个有点奇怪的保姆,数十年一直做着薪水微薄的“下人”工作,却利用“工作之余“,留下了数十万个瞬间,其中有许多令人惊异之处。影片并不回避摄影师本人的阴暗面,她是艺术家,也是普通人。 |

|

只为自己而活。如果在今天她会是flickr红人或者依然毫无分享欲望?这才是真正的考验。照片发现人太有商业头脑,感觉他早早搞定纪录片同步跟拍一半原因是为抬高作品身价,跟传主相比十分讽刺 |

|

薇薇安·迈尔本人过于传奇和神秘的经历成为影片主要看点。由于她已去世,纪录片只能通过她当年拍摄的那些照片、录像、录音带、信件,以及很多人的讲述去拼凑这个人。当然,这更多只是一个很主观的,以及假想的迈尔小姐。她对摄影的热爱与专注,以及非常不合群的性格,注定她的孤独,也注定成为传奇。 |

|

孤独是一种迷人的选择,她只不过是率性而活。 |

|

没错,这不是寻找Vivian的过程,而是她被形塑为天才艺术家的过程。一个拒绝透露、拒绝窥探与诠释的人,却无法拒绝死后被这个世界的好奇多事翻得里子朝天。这也不是怀才不遇,怀才不遇者至少寻求知遇,但V是全然的无所谓。无所谓任何加诸于身的形容词:孤独自由落魄天才疯子隐士理解误解,皆全无意义。 |

|

张岱语“人无癖不可与交,以其无深情也。人无疵不可与交,以其无真气也。” |

|

如果一颗树在森林里倒下了,没有任何人听见,那它是否还算发出了声音呢? |

|

在飛機上看的,看得我淚流滿面,心理上很大的衝擊,那麼美好,那麼棒的照片。那麼低調,擁有自己小世界的一個人,她只是一個傳統意義上的女傭,卻有如此大成就,任何職業不會抹殺妳的其他熱情。 |

|

生前默默无闻,死后享誉摄影界。这辈子,也许不是那么的好,也不是那么的坏。如果不是那次可有可无的拍卖,也许这些照片也就这样永远压箱底。也许她仅仅是想永恒地保存她的些许人生记忆,也许她压根就不想引人注目。也许,孤独才是永恒的自由。 |

|

发现Vivian的作品的小伙子是个了不起的家伙,他不单止挖掘出这个平凡身份下的摄影师和她伟大的作品,还制作了这支颇具意义的纪录片,从而证明所有创造美好事物的人从始至终都是带着好奇的灵魂而活着。只是觉得片子后半部分对Vivian私生活的挖掘有点过分了,这也是纪录片拍摄者值得考量的度的问题。 |

|

想要的人生。 |

|

Vivian一生大隐隐于市,没有人知道她究竟是怎样的人,其实或许也不重要;照片说得比电影本身更多。采访了很多人,但太碎片化了,没有明确的时间节点和顺序,也没有和作品本身连起来,而且讽刺的是,V大概不想出名,想把胶卷留给它们诞生的地方,而得到胶卷的人,竭力把它们放至最高大上的场合 |

|

总觉得在她身后世人对其感同身受般理解的孤独和不能理解的古怪反而都是是最背道而驰的误读。 |

|

最成功之处在于立即就能让观众对薇薇安产生浓厚兴趣,其实就是有效的悬念铺设;接下来就是层层解密抖包袱的过程,关于薇薇安的摄影天赋也关于她的病态阴暗。最后Tim Roth怒刷存在感。 |

|

再次印证了一个铁的事实定律,纪录片只要找对了纪录对象,那么,成功把握就有个六七分——更何况是这么一个改变街头摄影史的人物。作为纪录片,导演确实抛出了观众想要解谜的素材整理和口述采访,大致勾勒出她复杂而隐褪的形象。最好的摄影师,接近几乎不存在的神迹,或者像她口中最高级的间谍。你真的看到过眼前的世界吗?不需要经得许可同意,也不需要害怕被拒绝。 |

|

看了好难过。怎么说呢,本质上我不认为才华需要兑现,某种程度上也看不上那些急于兑现的才华,人们越是在她死后建立起她的形象和名声,就离她的艺术越远,这还不是神化或者消费的问题,而是她的古怪是防御性的,包裹着她的核心,那是这一切的后果,但不需要任何前提。 |

|

和大多数人一样,第一次看到她的照片,就被强烈震撼。即使摄影变得越来越容易,精致的影像越来越常见,但伟大的作品仍会超越其上,散发出独有的灵光。至于生活,主流的方式不可能适合每一个人,一个执着于观察记录的人,难免会游离其外。很难说幸或不幸,但她的确没有辜负自己的人生。 |

|

她是这个世界的间谍,没有让人羡慕的生活状态,却也不用妥协 |

|

为了爱好而生活往往比温饱有余地生存重要得多,认识到这一点的人往往是少数的,从而显得古怪、不合群。我觉得薇薇安究竟是怀才不遇还是自甘埋没其实也无关紧要,人一生的意义,莫过于在凡世一游中留下独我无他的痕迹。而她用胶片作为灵魂的载体,实现了这一点。★★★★☆ |

|

代理她遗作的画廊Howard Greenberg就在57街的老牌画廊楼区Fuller Building。看完纪录片后又专门去了,都用银铰卤化银冲印,尽量采用当时的技术。我一直在想,Maier自己如果看到这些照片被冲洗出来的样子,会怎么反应,惊叹照片封存的不经心的美,还是早已在她意料中,所以根本不需要看到最后的样子。 |

|

你看那街角残雪长椅,都曾留下一个寂寞灵魂驻足。她落魄古怪,拖着重重的行李辗转过一户又一户雇主家里,谋得一方不希望被打扰的天地。她踱步街头拥有进入陌生人空间的能力,用相机记录下这个世间的贫穷与富足,荒诞与喧闹。只能揣测,薇薇安孤傲的生命,如何与这俗世保持间离,又无可奈何地与之拥抱。 |

|

从他人的所谓回忆重塑的Miss Maier,充满了矛盾和不可解。年轻的活泼冒险晚景的凄清孤寂保持终身的神秘莫测和可能潜藏的精神创伤。但打动我的是拍摄对象在照片里自如自在,对她毫无防备,她深谙距离之道,这对她而言很难不是吗。如果此刻她还活着,在巴黎,我想她也会飞速按下快门吧。 |

|

片尾被感动的哭了,什么样的人,就这样静悄悄的度过了自己的一生,纪录了那么多人和城市的瞬间。 |

|

I'm sort of a spy |

|

高二下学期有很长一段时间都会逃课跑到春熙路的方所,坐在地板上浏览各种摄影集,当时就看过一本厚厚的薇薇安迈尔,印象极深。①电影叫寻找薇薇安迈尔,拍的其实是寻找的过程,如果抱着搞懂她的心态去看,当然会感觉没有达到预期,这不是电影的问题。前期素材收集和后期的编辑技法都优秀,带领观众走近这位隐于市的MissMystery。②渴望与人亲近又下意识抵触他人,想参与政治和社会活动又始终受困于低微的保姆身份——种种矛盾心态带给了薇薇安相随终生的孤独,也成就了她那些伟大的照片。她的照片总能精准地捕捉到生活的不和谐与人性的软弱之处,有时也洋溢着温暖的色彩,始终不变的是朴实真诚的视角。感动到我了,后人的赞誉,邻居的评价,对薇薇安而言或许都不重要,因为她已经完满地度过了自己传奇的一生。 |

|

和艾米丽·勃朗特多像啊,狂拽酷炫叼炸天的性格,孤独阴暗任我行的人生,爱死这种女人 |

|

拍陌生人的照片也许就是薇薇安·迈尔的与人相处之道,一种补偿现实的心理需求。最后在法国的展览中,已经老去的、被她拍过的人,来到自己年轻时的肖像下合影,很动人。 |

|

1、薇薇安·迈尔从来不属于她自己,她是John Maloof 创造的一个意象,在薇薇安成名的过程中,John Maloof 功不可没。就像文学家不属于文学家自己,而属于文学史作者。2、整个人类文明,几千年的人类历史,是一座难以想象的冰山。我们只能看到表面的帝王将相,与贵族豢养的历史学家和艺术家,我们对过去的认知,不比我们对穴居人的认知强多少。穴居人并不只是住在洞穴里,只不过洞穴是个适合文物保存的史前人类生活场所。3、对薇薇安本人最好的尊重方式,就是欣赏她的照片本身吧。 |

|

3.5;拍得是真一般,但题材是真吸引人——故纸堆中意外发现的“天才”,这种吸睛标题往往能迎合人们的好奇心,即使与她本人意愿相悖。有才的人千千万万,难得的是灵魂不仅有趣,且自立自强,对生命既怀有热情,又甘心退居大众视线之后旁观人生,真·深藏功与名,这种洒脱与傲气,当真让人羡慕。 |

|

才华横溢的摄影师,死后成名,这次寻找的过程并不像【寻找小糖人】那么传奇,寻找到最后,我们对薇薇安·迈尔的印象依旧很模糊,她生前遭遇了什么,为什么会成自己为神秘女士,为什么会关注谋杀案,为什么一辈子不结婚?为不把照片展示给别人,是不愿意,还是没钱冲洗胶片?她的自卑感何来?★★★ |

|

喜欢这样的人,包括她的阴暗面,想和她做朋友,也想成为这样的人 |

|

豆瓣埋藏着下一个Vivian吗 |

|

一个不爱社交、没有朋友,雇主们纷纷想远离她,她所照顾过的小孩儿也并不眷恋的一个人,作品中却全是人、爱、眼泪和欢笑。她是人世间的旁观者。 |

|

做纪录片真的需要运气。一个社区学院毕业没有任何专业背景的年轻人,因为发现了一个绝佳的character而得到专业团队帮助拍出的片子,连Michael Moore都看得心潮澎湃。片子成功在于Vivian照片本身的吸引力以及全篇叙事结构。但相比同类型的My Architect,此片表现手法太过单调,talking head+wallpaper。 |

|

亲爱的偏执狂,史密斯小姐,谢谢你带给我们如此之多的感动。 |

|

你也不必牵强再说爱我 反正我的灵魂已片片凋落 慢慢的拼凑慢慢的拼凑 拼凑成一个完全不属於真正的我 |

|

神秘的Vivian Maier.

纪录片试图重塑真实的Vivan Maier,遗憾的是碎片拼凑只能呈现一些片面形象。Vivan Maier从来没有打算向世人展露她的内心,但幸好,她毫不吝惜地给这个世界留下了如此多美好的影像。 |

|

令我不太喜欢的一点是,胶片的发现者显然意识到了这件事所能带来的关注度,他把整个过程都记录下来,有种借他人出名的意味。相比之下《冰山的阴影》做得更好些。 |

![豆瓣评分]() 8.8 (35765票)

8.8 (35765票)

![IMDB评分]() 7.7 (15,310票)

7.7 (15,310票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 95%

烂番茄: 95%![Metacritics评分]() Metacritics: 75

Metacritics: 75![TMDB评分]() 7.60 (热度:8.71)

7.60 (热度:8.71)