|

可不如类似题材的芭芭拉,壳中裂缝的年轻导演怎么拍出这么老气横秋的片儿,倒是女主有点儿像中年版伊辛巴耶娃。 |

|

采访了导演。小男孩一角不只是原著小说中的小儿子,更是Christian自己。大量细节来自童年经历。1989,11岁,从东德到西德,“童年早已被裹挟进入政治,part of history,I belong nowhere and everywhere” |

|

2.5. 还没点到就止了! |

|

2015/11 30(一)18:00文藻求真樓Q002 歐洲魅影影展 |

|

比起导演的上一部,感觉题材更简单但是拍的混乱多了 |

|

讓我想起 Barbara。從生活細節反映主角的心理變化,再側寫社會狀況。女主角和小男孩演得十分出色 (KINO 2014) |

|

其实吧,大家都知道你想说什么。硬是憋着不直接拿台词或画外音来宣,想拿故事本身,用镜头和人物把话说了,精神可嘉,也算是有颗「好导演」的心了。问题是——能力有待加强。太混乱了!女主角简直想到哪出是哪出,毫无铺垫地各种硬上强做反应……我也是尽力了。 |

|

自由民主和普通人有多大关系? |

|

有点流水账的味道,缺乏戏剧张力。 |

|

希望与失望,勇气与坚持,忍耐与适应,结束与开始。

生活永远在彼处,不过,现实在每一天中熬过。

我们背弃、舍得、放下、转身、重启,但面对新境,未必可以重来!这是人生的选择,却也是命运的玩笑。 |

|

故弄玄虚的剧情愣是跟不上导演试图以摇晃不止的镜头和上气不接下气的叙事节奏创造的紧迫感。电影比人物更偏执。翻来覆去就一句你翻墙越境只求忘记,我倒希望能忘了自己看过这玩意儿… |

|

女主的头发也太美了吧?! |

|

大题小作的70年代东西德冷战纪实,沉重、悬疑却也朴实疗愈,敏感的人权神经十分有趣,坚韧强大的女性和开放新生的自由空气很吸引人,但可惜只说了个寂寞 |

|

fuck the Western World |

|

德版蓝光原盘 R3中字 111 |

|

调色太美了 |

|

以小见大的题材,小男孩的演技很棒。 |

|

大概只能说不好这口,镜头可劲晃,希望看到更节制,或者更个人的。@東京国立近代美術館フィルムセンター |

|

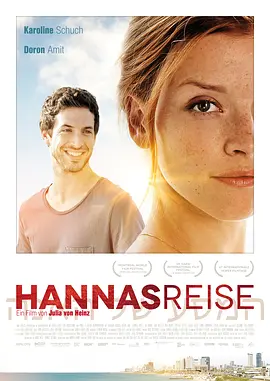

耐莉·森夫(乔迪斯·特里贝尔饰)和她九岁的儿子阿列克谢(特里斯坦·戈贝尔饰)设法离开了东德,但在墙的另一边等待着他们的却与他们所期待的自由和繁荣相去甚远。耐莉很快意识到美国盟友与她刚刚逃离的体系并没有太大不同,并开始感到比以前更加偏执。朱莉娅·弗兰克的小说从多个角度讲述了这个故事,而导演母亲海德·施沃乔的改编则重点关注耐莉和她的儿子。摄影机通过非常靠近女主人公来支持这种叙事焦点,相应地缩小视觉范围,经常模糊背景,以引导观众只看耐莉。剧情片、爱情故事、心理惊悚片——在试图将这三种类型结合起来的过程中,这部电影至少未能充分解决其中一种类型,使观众无法对这三种故事情节得出令人满意的结论 |

|

演员都厉害 演的自然 孩子们都透着灵气 整个片子结构是散开来的 事情都讲到点上去但不铺开,不细讲,不做铺陈似的进行情节转换。好在有个好结局。镜头美的时候让人很彻底放松,有几个长镜头表现了监视无处不在。好片! |

|

85人厅,音响敞开了放,被音效“震撼”到,连点烟和解内衣的声音都清晰如在耳边,感觉德国妈很酷,看一半心脏实在受不了走了。 |

|

移民者受到的伤害,顽强的生存经历。女演员和小演员表演不错。黑人一条线挺吸引人的,可惜断了,咖啡馆一场很好,不过提议去酒店好突兀啊,不懂。 |

|

一个化学专业女博士带着孩子想要去一个自由的环境。到了之后接受各种盘问质疑,还被告知男朋友是个间谍没死,最终通过层层审核拿到新身份。 |

|

网络电视上写着是蒙吉的《幸福在西方》,开头片名字幕也出现《西方》。片子的题材和色彩都跟蒙吉很像。结束后才知道被骗了。本片无法让生活在天朝的我进入到女主的情绪,如果女主这种性格在天朝估计就进精神病院或者已经挂了。 |

|

每一个国家和时代都有一段黑历史,让人变得小心翼翼,互相猜忌。起初觉得电影没有交代清楚女主的老公是否真的死了,后来想想又有什么关系呢?!就是因为情报局的人也不清楚才去想象和猜忌。女主也变得神经兮兮,还是小孩子单纯…最后也是很好的结局 |

|

东德逃离者在西德的层层盘审,毫无依据的猜忌中,受到的种种伤害。看完有些嫉妒,我们也有类似的历史,为什么他们能那么认真地反思,而我们却还是讳莫如深 |

|

开头不错,故事过半就有点看不下去,情节愈到后愈混乱,牵强,突兀,可惜女主的表演了 |

|

7分。“隧道”、“气球”、“沉默的教室”..... |

|

怎么这拍电影都是手持的吗? |

|

不咋地 |

|

女主是暗黑里的凯瑟琳啊!年轻时候居然这么有魅力! |

|

德国电影节开幕电影,例牌东西对峙,例牌柏林围墙.不是说这段历史不能拍,问题是老这么翻来覆去拍看多了也烦呐.手法不外乎以小见大,但就像masquerade说的,揉了一大盆面只包了俩小饺子.你以为人家向往自由人家其实就是躲情伤呢.不过摄影极赞 |

|

分数不高但是还满好看的。东西德永远是一段历史的伤痕。女主真好看 |

|

明明是看打算看另一个电影,名字都一样,题材居然也一样,剧情和国家背景居然也差不多,看完才知道看错了…不过意外收获,也觉得挺好看的。女主太漂亮了我都懵了。 |

|

唔是好明时代背景对女主的影响,剧中一些行为的意义在哪呢? |

|

从东柏林偷渡到西柏林的平民生活,只能说这个题材的电影很少见 。似乎没有一个交代就结束了。 |

|

问:黑人与内莉的关系进展设置有何象征?对剧情发展有何影响?其不了了之的结局有何暗示?审查后内莉透过黑人的右眼角的伤疤为什么提到越南(因为越战刚过?)?

亮点有:对色彩的运用(开头瓦西里离别时的雪仗白、中间内莉获得西德公民资格后与小阿列克谢的滚落叶金灿灿、送别17号父女后的嬉闹灰) |

|

真实表现生活中的苦难。人们承受它们却能不失人性和希望 |

|

看不着字幕,就看画面了。 |

|

很独特的意识形态 文化和政治的严峻都是我们这个时代不具有的 |

|

没啥大的感觉,那些细微的情绪化,在xj的人们可能有共鸣 |

|

就希望汉斯陪着母俩吧! |

|

豆瓣里另一部电影的优酷链接错链到这部电影,看了一半才发觉不太对 哈哈。 |

|

人生余味中真得只有清欢。 |

|

监控 |

|

后面有点烂尾了 |

|

该死的政治,话说女主准备了多少套衣服,换个镜头就换一套,有实力 |

|

过程总会经历的。会过去的,不会过去的,总归过去。是不是?

哦,想让宽海君(其实也不知道他知不知道)给我补补,过过斯塔西的历史。 |

|

前半段很好,后半段我。。。。。。。这个女的真的好装逼好作,她到底要干嘛,不是难民吗,不是要忘记吗,她在干嘛???!!! |

|

本以为是一部慢温细炖的片子,没想到确是一部一锅乱炖的大杂烩,不太感冒这种风格随时切换的节奏 |

![豆瓣评分]() 6.5 (53票)

6.5 (53票)

![IMDB评分]() 6.4 (814票)

6.4 (814票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 86%

烂番茄: 86%![Metacritics评分]() Metacritics: 65

Metacritics: 65![TMDB评分]() 6.20 (热度:2.94)

6.20 (热度:2.94)