|

#Berlin2018# 7分。虽说很好笑,但是论质量实在不及导演之前作品。虽说摄影用了个浅焦甚至移轴效果模拟男主一只眼半失明的状态,问题是事故没发生就这样了这是啥意思?开局太慢,后面花了太多的笔墨去嘲讽波兰的天主教文化以至于把主题弄散了,而且事儿写得也很无聊…新意大概就是乡野风光配重金属吧… |

|

构思低级,形式难看。 |

|

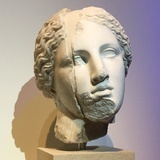

男主角的脸对应耶稣像巨大的脸。而男主角“换脸”后生活的变化,也交织在导演对于宗教、社会的讽刺中。影片拍得轻松不沉闷,但浅尝辄止,可以更深入一点。 |

|

+0.5 |

|

反而是本届最喜欢的主竞赛影片之一。修基督像意外毁容的男主在日常生活中的举步维艰。基调是带着苦涩的幽默,不故作高深也不顾影自怜。切入视角很小,不过具体而令人感同身受,关于移民、宗教、亲情和自我的价值。讽刺小镇人民的不善和世俗,方更突出男主在重金属乐中恣意摇摆的潇洒。 |

|

影2098:脸变了,爱情没了;圣像脸换了方向,基督降临了吗? |

|

祂存在吗?《面目》并不打算回应这一形而上的论辩,而是以之作为一个符号,在后苏维埃时代呈现一个瓦伊达式个体,关于个人的力比多叙事,更是宏大叙事下的个体寓言,只不过,耶稣的圣像取代了斯大林的共产主义Propoganda。

开场,一个消费主义闹剧:监视摄影机的屏幕拍到了一群无知的消费者们争先恐后地脱下自己的衣服,露出丑陋的身材,以适应消费的归化。

作为主人公,契克失去了表述的能力,从而不得不接受来自他者的表述,这既包括官僚主义与父权制阴影,更包含后现代的超真实轰炸,而那座圣像,本身也不过是里约热内卢的拙劣模仿。

最终,面对无情的压迫,他不得不扮演灵魂中的恶魔,作为某种意义上的爆发。

他失去了头,然后被上帝排除在外,最终登上了公车,被时代裹挟着离开。 |

|

观影流感期,看过留脚印 |

|

寓言会让观影产生极度不适,因为这不是童话。 |

|

3.5 虽然大体上还是玩概念,但至少并不太故作姿态,亦不缺乏真诚的自嘲。 |

|

Beautiful ass |

|

东欧MV风阿莫多瓦,大光圈移轴太分神了。 |

|

人除了思想,还有面目,缺少任何一个,都难以构成一个完整的人,也不会有一个完整的人生,更难得到别人的认同。电影通过一个近乎传奇式的换脸故事,但却异常真实地展现了现代波兰乡村的景象,宗教,人性,家庭关系,乡村习俗,移民,均在电影中有表现。 |

|

跟《大佛普拉斯》有不少相似之处~ |

|

#BIFF# 脸和身份认同的关系竟和《夜以继日》暗合。但《面目》侧重在宗教社会的大背景里用黑色幽默揭露伪善和恶。银幕虚焦2/3的安排契合主人公视力,但正面远景也虚焦视觉上很古怪。 |

|

又一个village idiot的故事。颠三倒四的世界里,价值混淆的人群中,乐极生悲,苦中作乐,越无辜越受害。 |

|

很一般 |

|

一个人面目全非,你会说他变了,变得不像自己,但假使一个世界甚至是一个年代也如此呢?你又该如何辨别皮相之下,是否果真有恶灵附体?人总是太自信自己的眼睛了不是吗?以为人家是个女导演,嘲一下就跟嘲女司机一样“民间意识形态正确”,殊不知导演本人嘲的就是一群自以为是的愚昧人,真是酣畅淋漓。 |

|

太好看了,震撼 |

|

电影手册意外的合我的口味…… |

|

讲了三个问题:信与不信、真信与假信、人的不同。一切都围绕着男主人公的变化展开,但背后却是人面对信仰所呈现的不同形态。男主人公因为建造基督像出事,并且换了人脸被认为是「恶魔」,但是这些有信仰的人却时刻呈现荒诞的局面:放荡的女孩却会为了是否有婚约的事而战战兢兢,一个口无遮拦的民族主义姐夫,却会为了看A片忏悔;一个明知道只是换了人脸的妈妈,却觉得孩子不再是以前的样子;还有偷偷藏钱的神父,却一直道貌岸然。信仰就是这样无法说清楚的事,当我们在「信」的范围里,就会有这个范围里的解释。但是人在这种信仰的范围中所呈现的真假相信搅乱了作为一个人的正常模式,片中只有姐姐、男主人公和爷爷是如实成为自己的,他们超越了信仰,先活出了前提,那就是我是我。较为冷僻的主题加上片段式的剧情和移轴镜头,都让影片实验性爆棚。 |

|

失望……导演的镜头感还是用心了,但是节奏和用意我有点无奈。当然冷幽默还不错。 |

|

面具下的西方社会伪善被撕的粉碎…一边以神的名义索取,一边背弃教义,在圣父的塑像眼皮下干尽了阴暗苟且之事… |

|

这个冷门女导演施莫夫兹卡也算是罕见的柏林嫡系了,每部电影都进主竞赛而且多少都有所斩获。感觉是有点儿黑色幽默的气质,配合一点宗教式的神神叨叨,有点意思,不大 |

|

上帝真的存在吗?拍了神棍片《之名》和《身体》的玛导用了一部好玩的小品给了她的答案,节奏明显好过前两部,相信导演也意识到波兰式冷幽默对剧作的价值,在不动声色中有声有色,虽然没有校友基爷直抵人性的能耐,但是把故事写得有趣也是本事 #berlinale18 |

|

滿乾的幽默,不過諷刺的指向都挺明確。尤以最後蓋錯方向還被迫轉頭的耶穌為之最。不過攝影有必要搞成那樣嗎...一下糊左邊一下糊右邊。如果說模擬男主一眼受傷後的視野也很奇怪阿,因為他受傷前就這樣拍了。真的有幫助到主題推動嗎。感覺只是耍花招... |

|

同样是镜头模拟人物半失明的视角,这效果被《推拿》吊打了吧,而且这片的摄影在男主角失明前后都是一个效果,视觉呈现上就难看,严格地当做模拟主观视觉又不完全成立。重金属难听死,还经常形成与画面的不协调。故事本身也很俗,脱衣舞前女友、不离不弃的姐姐、试图剥削其弱点的商人、甚至想要驱魔的母亲。。。总是隔靴搔痒,平淡无奇。 |

|

讽刺了很多,好看 |

|

开场抢货的丑态、杀猪时的撕叫,以及巨大的基督像,辅以男主「换脸」后的周遭喧嚣,莫不以一种「灾难美学」的姿态;不过后半部分变成男主/女主之间个人的情感梳理,教堂忏悔时神父的言语,和之后莫名其妙的「驱魔」又有宗教讽刺的意味在内,似乎编导在环境/个人之间的取舍摇摆不定,无法找到几个主题间的平衡与融合。 |

|

我看得可能好你们不是同一部电影,不知道在拍些什么东西。 |

|

当一个人面目全非,你说他变了吗?当一个人面目全非,他该以怎样的状态活着呢?电影的模糊视角充满悲悯视角,让观众和他更加脆弱了。觉得还是非常好的一次表达。 |

|

挺無聊的一次自上而下的刻畫 買套的歌是唯一亮點 |

|

人都还没出事呢,移轴镜头就提前先安排上了,成功破坏了一切“美”出现的可能性。 |

|

用爱情的意外作为主核嘲讽信仰显得愚蠢,因为它更偏向于“爱的不够” |

|

感觉就是个小众的文艺片,3倍速看个冷清,优酷独播用观影券,乏人问津。直观感受与其说反映人性,不如说反映波兰的宗教氛围和社会风气,愚昧世故 |

|

纪录片吗?看了几分钟实在是看不下去了 |

|

意图用主角在建设基督像毁容后的不幸遭遇揭开天主教人们的虚伪的面容,外部不断炒作升温的舆论和一团糟的生活现实形成对比,开头还带有一些对难民等社会议题的讽刺,有些深度但是对影片的节奏把控失控,难以称得上是好片。 |

|

開場內衣搶購即示現,在意內衣的「外貌」,還是搶購的「心理」,外與內成為面孔的擔憂與偏見。一張臉,成為照妖鏡,家人的面面相覷,不敢接近,愛人離開,親人畏之,沾光他人,卻私自跑去像神父告解。而教會的愚昧,如同雕像一樣,有了殘缺卻無法視而不見,層層堆起的懦弱與安慰,成為對人心最深層的諷刺。選擇修補耶穌像的方位,不是重建,而是撇頭。全片的模糊聚焦視線,看的清事實,卻看不見自己,與推拿開頭可對照。是面目可憎?還是面目全非 3.5 |

|

第68届柏林国际电影节银熊奖评审团大奖。A For Rock,B For Jesus. |

|

太深奥了,看个电影脑壳疼 |

|

有趣的地方当然还是关于片名“面目”的多重意指,主角的face/周围人的attitude/耶稣像看向的direction,夹杂了一点对于宗教、种族、身份的讨论和讽刺,但整体还是比较浅显和直白了。2.5 |

|

好冷好黑 真的挺搞笑的啊 主观镜头挺有意思的@SFF |

|

【前年FIRST没看成,终于补上了】颇具讽刺意味的怪诞喜剧,脱掉衣服展开的超市抢购,塑造巨像引发的寄神崇拜。故事对准了“最大”—载入世界纪录的耶稣和“第一”—波兰进行的全国首个面部移植手术;两项“似乎也没那么重要”的成就在这里交融,用奇异的姿态观察着人性种种;经常加插在其中的重金属音乐,也加深了这个故事之间的矛盾。 |

|

没得金熊有点出乎意料 |

|

片头trash出来之后,以为一燃到底了。小伙子喜欢Metallica没前途啊,去追Megadeth吧,马大卫教你如何slay。去过Mtskheta看这个片,东欧小镇愚昧自私的居民形象真是深入人心,面目真的丑。 |

|

鄉村愛情故事,實驗人性的好地方,合理鬧劇的好舞台 |

|

#sff2018 算是对波兰的情节吧,选了这部电影,各种勾起了当初在波兰教书时的回忆 |

|

从头到尾虚化真的是服了。脸,假脸,耶稣的脸,不要再讽刺一点。 |

|

2018-2-24@Berinale |

|

Metallic爱好者 |

![豆瓣评分]() 6.4 (227票)

6.4 (227票)

![IMDB评分]() 6.4 (2,763票)

6.4 (2,763票)![Metacritics评分]() Metacritics: 70

Metacritics: 70![TMDB评分]() 6.00 (热度:4.59)

6.00 (热度:4.59)