|

素材没剪好,中段铺陈大量花边纪事烘托人物矛盾立体、具有争议性的一面,结尾又迅而捧至云端,造成了叙述节奏上的割裂和失衡。嘛,大师毕竟是大师,随便拗个流水账都让人膜到无言,以其标志性的创作年份为轴心来布局是个不错的点,可惜执行差点火候。比起超乎常人的工作狂特质,伯格曼最非凡的禀赋还是以戏剧为镜面,投射自身浩繁的生命经历,影像之于他不仅是革新行业语言的道具,更是与现实隔岸相对、刺破雾障的魔灯。 |

|

伯格曼让我知道一个焦虑的不吃安眠药的胃病患者也可以当一个长寿的工作狂,加油活下去,奥利给! |

|

以1957,柏格曼最關鍵的一年作為軸心。那年手上六個項目在運轉,包括日後名留青史的"第七封印"與"野草莓"。個人生活一團糟的柏格曼,全副精力都用在事業。也開始從自己身上挖掘靈感。要了解他就要看他電影,比自傳還誠實。這片最獨家的料是他哥哥沒播出的訪問。提到他才是被打最兇的孩子,弟弟比較受寵。紀錄片從而提出,"芬妮與亞歷山大"裡,或許柏格曼其實並非亞歷山大,而是沉默旁觀暴力的芬妮(?!) |

|

1957年,那个时候跟老伯一起见证他的人生和电影变化的那些人很多都不在了。很多东西都读过或者在别的纪录片里见过,除了哥哥的采访。很久没看老伯了,在看到亚历山大的瞬间,心里竟然叫出了小艺的名字。哎呀! |

|

看片前完全不知道伯格曼是这样一个暴君型导演,他把自己的焦虑、偏执、痛苦完完全全投射到每一个角色身上,他孤独的只剩下电影,却足以为世人启迪。“我拍了那么多关于生命与死亡的影像,没想到生命也终于追赶上了我。”再见,世上再也没有这样伟大的艺术家了。 |

|

#Cannes2018-01 事业和家庭对于大师导演来说真的不可兼得,一个人的热情全部燃烧在电影上,就会成为连自己生了几个小孩都不清楚的所谓“渣男”。影片真的有很多八卦,又没有预设立场,伯格曼粉丝不要错过。 |

|

3.5;明明以1957年魔鬼般高产的一年为主轴(真的是我非常感兴趣的一年,堪称影史奇迹之一),却将大量素材都浪费在漫无目的的发散延续到后期作品上,然而伯格曼作品丰富如此、性格复杂如此、人生混乱如此,又岂是区区两小时能诉尽?不如聚焦奇迹之年更有看头。

不少素材在其自传和影片花絮中出现,比较惊喜的是哥哥对他的侧面解读——完全与他自塑的深受父亲阴影的形象不同,然而孰真孰假?即使在他自传里,我们也可以看到矛盾的陈述。“我的人生是一团混乱”,只有这句话多少暴露了他真实的歉疚和继续混乱的我行我素;众人结尾处的声讨与赞美,然后再圆回孤独创作路其实已无大意义。 |

|

混杂伯格曼作品和个人生活,跟着电影回味之前看过的每一部,都是好深刻的观影记忆。在尤伦斯看完片,走了一段漆黑的路。 |

|

1957年,伯格曼最忙碌的一年,却极具代表性地延展出这个“导演中的导演”生命中太多的坑洼沟壑。有黑料、有笑料,更有伯格曼天才的伪装与敏感的骄傲。就像导演表达的那般,真真假假,或许连伯格曼自身都无法判定。但一切都遵循了伯格曼拍片的信条,影像的节奏感、律动,抓住了观众,哪怕只有一两人感受到了内涵都是有意义的。 |

|

有意思的是爆了老伯的一些黑料,包括对纳粹的态度,以及晚年对有前途后辈的辱骂等。这很正常,任何领域要做多历史顶级的水平都不可能是纯粹的谦谦君子,这些ego可以说是必需品了。 |

|

7/10 |

|

自传都是假的,把别人的痛苦投射到自己身上,是我没料到的,“他就是撒旦本身”,工作狂控制狂焦虑怕死,大好特好。中段情史没意思,他记错了其实有六个孩子笑死我。最喜欢《野草莓》结尾的特写镜头,也是我最喜欢的;很满意《假面》和《呼喊与细雨》 |

|

8。比较客观,作为导演和作为普通人,标准不同。 |

|

聚焦1957最多产的那一年 也算是对伯格曼私人生活的趣味补充;艺术上的暴君大师另一个层面是家庭中的甩手掌柜 夏日 女性 剧场 电影 胃痛;等BFI发行了再看看240分钟的TV版本 |

|

以一年写一生,一个胃病缠身、撒谎成性、风流纵欲、疯狂嫉妒、政治盲目、暴虐无常、寂寞无依的人。伯格曼是艺术家原型的导演版:用创作治疗缺陷。57年不仅是产量的高峰,也是叙事转向自身经验的拐点,电影成为某种视觉化的自传,用他的话说,是“穿过现实之膜,摄影机捕捉灵魂的风景”,或者“同时是斧子和树,最后我也只剩下这”。 |

|

(通常来说)一部纪录片中美国教授访谈的部分一定是最无聊的;如今导演纪录片汗牛充栋(通常亦滥竽充数),像PB那样拍JF的时代一去不复返了。后CoinCoin&Petits Arrangements avec la vie |

|

就拉斯·冯·提尔 总结的最到位:“这个王八蛋,他对我意味着一切。”哈哈真是个王八蛋 |

|

流水账之你言我语话伯格曼。(不看老片的我已经不配被称为影迷了,wtv) |

|

看片中一些人聊伯格曼,说出来的话那真是相当的无聊,像是完全不熟悉伯格曼的人。不过很赞同一句话,想要了解伯格曼,还是去看他的电影吧。 |

|

谎话连篇脾气超差借作品和工作把胃疼哗哗传递给身边每一个人的完美主义撒旦,好极了。偏执狂控制狂的动力来源是什么?是源源不断的焦虑、焦虑和TMD焦虑 |

|

伯格曼果然和他电影里体现出的一模一样。。。一个支持过纳粹的暴君 从小就受损的心理 孤独而永远寻求一种慰藉 特别怕死、特别缺安全感 敏感专制。。。 工作狂。。。但是因为是个天才 所以被原谅了也自我原谅。啊 多么真实的灵魂。 |

|

老人渣了 |

|

非常不深,想要以各種八卦去更深入看柏格曼,但覺得不成功,最後出來效果只有混亂而已,我抱著想要增長知識的心態,看完後還是一頭霧水。 |

|

偏题了。时间线太乱(跟魔灯一样)根本没看出来1957年到底哪里重要… |

|

天才总寂寞,天才总混蛋,天才总精分。天才让我们永久怀念,我们知道他们不会再来。 |

|

73.3/100 |

|

太过旁观者视角了,然而他就是那样可爱,薄情却投入,不安,焦虑,病态,偏执,工作狂。固然如此,谁也比不上他。 |

|

伯格曼不吃蔬菜,每天午饭就是喝点酸奶同时严重胃溃疡,最终却高寿。想知道他的长寿秘诀 |

|

哈哈哈 难怪 Roy Andersson 看不上他 p.s. 这次重看觉得 Jan Malmsjö 很像李安啊 希望哪天李安为了这个精神父亲的银幕父亲化身可以撕开“表象” 为恶虐童一把 (●'◡'●) |

|

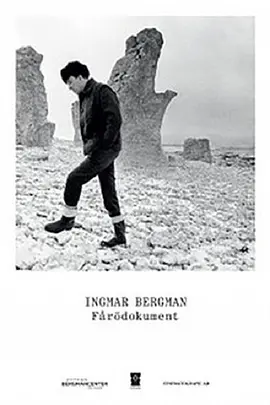

《打扰伯格曼》导演新作。本片以他电影生涯中基石般的一年——1957年为中心,发散式呈现了他人生的多个层面。导演用各类珍贵史料为我们描绘了一个极其复杂的名叫英格玛·伯格曼的男人。他既有令人热泪盈眶的天才瞬间,又有令人心有余悸的丑陋。罗伊安德森、拉斯·冯·提尔等人悉数出镜。大家想不想看? |

|

乱七八糟的剪辑,最后强行煽情…… |

|

素材整理得非常用心。 |

|

这个糟老头子坏得很 |

|

剪得乱七八糟的,节奏非常奇怪,但是对于想要了解伯格曼的人来说还是很有看点的。最惊讶的是伯格曼哥哥生前的那段采访,说小时候经常被父亲打的是自己,而不是伯格曼,甚至还说父亲对弟弟很好。这与伯格曼自传里讲的,以及他电影里所描绘的童年回忆似乎并不吻合。或许伯格曼并不是《芬妮与亚历山大》里的亚历山大,而是目睹亲兄弟被虐待的芬妮。他和他的电影一样,常常介于虚实之间,大概唯一可以确信的只有那些孤独与痛苦吧 |

|

作为他的粉丝,只想和屏幕上的他多呆每一秒,想在家里放一个放映机24小时循环放。 |

|

拍得有些意趣,但略显杂糅,选择了以点及面的叙事结构,从1957年,伯格曼创作生涯中最重要的一年入手,继而扇面打开“覆盖”他的一生,相对客观地又浮光掠影地表述了一个天才与混蛋的综合体。

神秘矛盾自私且偏执,艺术家的秉性总难逃如此模式,而伯格曼似乎更甚,在他的自传中也有不少亦真亦假的部分,似乎最真实的自我剖示,都在他的电影里…… |

|

4.5 只看国内翻译的那点儿书,大概也就了解这部片子的10%… |

|

UCCA. 我懂。开始是电影与戏剧作为避难所,恋母情结引发出的对女性崇拜般的好奇,从1957年开始的细腻的自我心理探讨乃后续创作的基石,追求搭建自己的完美宇宙而不容许任何他人质疑。Liv Ullmann边落泪边说,“他没有一次对我不好过”,即使她最终也只是他人生中的一个女友——虽然是最重要的一个。天才,只有真正能与他产生共鸣的人才能懂得他的那么多不好,原来都只是为了尝试将那一件事做好:电影。五星全是给伯格曼。 |

|

总算有一部比较综合的纪录片了,并且比较中立,尤其是哥哥的那个采访部分,弥足珍贵,对于伯格曼的精神(分裂)臆想蛮值得玩味的,以及靠后部分阶段对戏剧导演的勃然大怒,ummm不猜测动机,但自那之后就隐居在岛。在串接上另一部《打扰伯格曼》的话,感受到终极孤独,shit,伟人都逃不过。 |

|

以伯格曼创作生涯最旺盛的一年——1957为中心,辐射了他充满传奇色彩的一生。相比打扰伯格曼的朝圣色彩,本片展现了更多他的一手影像资料和生前被他严格禁止不准播放的哥哥的采访,让我们了解了他生活上的真实一面。说不定正与由于生活与感情的崩塌才让他发挥自己的所有才能创造出电影的世界,并让他自己逃避其中。但谁又不是逃避在自己的“假面”当中呢?

“你怎么看待你的伟大的1957年?”

“No.” |

|

作為百年誕辰的委託案之一,號稱以1957年為主軸輻射出去,卻又頗流水帳地什麼都談了…導演隱約有種撥亂反正的企圖,用很多八卦與黑歷史(失格丈夫/父親/情人、支持納粹、摧殘劇場後輩、重新詮釋《芬妮與亞歷山大》等),想塑造一個「平衡」且「立體」的大師肖像(導演訪談提到,本片亦可視為MeToo影響),可是都不深且有時硬坳感強的前提下,讓人時而感覺潦草且斷章取義,也多少展現影片觀點的不堅決,對大師愛恨拿捏不定的搖擺。片末莫名其妙出現張藝謀來當亞洲面孔的多元性代表,講了一段可有可無的無聊評述,似乎也呼應著這一點。 |

|

感觉没什么重点,既没感动,也没“全面了解到大师的负面”。连自己有几个小孩都说不清 衬着他的成就和才华,更缺乏“负面感”,算个笑点倒是真的。普通人都好多连自己孩子读几年级都说不清的。 |

|

被本片导演称为“色情狂”的伯格曼,各种素材极为丰富,带着观众近距离了解世界级电影大师的私生活,也是对大师各个时期(主要是1957年)主要作品的一次巡礼。p.s片中几部黑白老片修复质量真是刚刚的。 |

|

高产创作者挖掘暴露自身是否是一种必然呢?由对作品的关注上升到创作者又是否不道德呢?来自一名社恐病人的喃喃自语。 |

|

一场包含四段关系的私生活......“她不明白为什么他要娶所有他睡过的女孩”......这或许才是伯格曼能在1957年实现人生大转折的钥匙。 |

|

[3.5/5.0] https://www.facebook.com/shelookslikeayoungmonicavitti/photos/a.891783710938995/1777213969062627 |

|

一百岁生日礼物 |

|

伯格曼是伟大的导演,但本片剪辑得很一般就是一部流水账;8分钟弃剧。 |

|

聚焦1957年伯格曼最为高产和高质量的一年,穿插工作场景、工作伙伴和家人访谈,大篇幅刻画导演为人有多渣,对身边人有多暴烈,对女人有多烂情,但一切和才华以及对影坛的贡献来说都不重要。可以原谅才华横溢的人是渣男,或者说,渣男才能够天赋异禀。 |

|

伯格曼。 |

![豆瓣评分]() 7.8 (562票)

7.8 (562票)

![IMDB评分]() 7.4 (1,114票)

7.4 (1,114票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 100%

烂番茄: 100%![TMDB评分]() 7.40 (热度:3.55)

7.40 (热度:3.55)