|

还是很厉害的,用艺术撕下了现代社会所谓文明的外衣,讽刺的不只是片中那帮搞当代艺术的人和他们的作品本身,还有我们所有人,而且黑的很有品味。生活中越是有文化的人越是如此,凡事有个一个价值观上的政治正确在左右着你说出来的话,那并不是你的真实想法,可能也并不是你的本意,但那是所谓的文明。 |

|

街上的乞讨者呼唤救命,我们对出卖尊严的廉价表演视而不见;房内的小婴儿哭闹不止,我们对司空见惯的撕心呐喊充耳不闻。有人冲出来窃取信任,有人咒骂着透支关怀。当野兽跃上餐桌,我们沉默着围观盘中之餐;当女孩踏进方块,我们兴奋着参与信息狂欢。现代人的道德困境与信任危机,觥筹交错中化为笑谈。 |

|

除了戏谑没看出别的。。。戛纳这样也不会有出路。。。 |

|

四星半,这是一部属于知识分子的喜剧,知识分子更懂,讲的也是知识分子的尴尬与自嘲。而尴尬也是构成影片笑点的主要因素,它讲了很多的知识分子和体面人的尴尬与他们引出的笑点。而最后一部分,则让这种嬉闹,从片中人的尴尬持续到观众,你才发现,被讽刺的可能不只他们,虽然会有点生气,但还是厉害。 |

|

我很废的一点是,看到喜欢的片子只会说 …… 喜欢啊!!!!!!!!!!!!!然后不喜欢的片子下笔千言。 |

|

这部片厉害之处在于,瞄准了尴尬的人性时间差,把平日司空见惯的行为放到高对比的环境中戏剧性呈现,亢奋处抽离,闪光后断电,满地垃圾配古典音乐,故作高雅时兽性大发,难民乞丐有多冠冕堂皇,知识分子就有多落魄不堪,形式感上完全是反打方向盘,手法是自信地拧着来。 |

|

极致的讽刺但并不cynical,场面调度大赞,最后高潮的宴会戏几乎是让观众一起接受挑衅,这样的影片实在是太切合当下了 |

|

重看还是觉得精彩绝伦。恰到好处的幽默,一场接一场火花四溅。最好的还是这个角色:博物馆策展人,有光鲜的生活、体面的工作、帅气的外型、自恋自私自觉高人一等却需要在商业、社会和艺术间找到平衡。奥斯朗眼中的瑞典显然分化是严重的,而解决的方式显然不是一句“社会需要改变”就能说完的 |

|

瑞典名流日常的一百件尴尬事 |

|

艺术圈的自我沉醉可以到达一个什么样的程度:吹嘘自己所从事的事业对人类现状的思考深度及前瞻性并沉浸在这种幻想的泡泡(The Square)里,却看不到真实的世界是怎样,或者根本不愿去看。在对方形的展品描述的一遍遍重复下,这段一开头显得深邃的文字在结尾变得脆弱可笑,不堪现实的一击。 |

|

完全跟《游客》的内心刻画没法比…又长又聒噪。 |

|

荒诞尬片。有好多场戏,拍得特别好,譬如手机钱包瞬间被洗劫,永远处在火山爆发状态的小朋友,还有海报上的野兽暴走夜宴。但组成一个整体时,电影昭然若揭的说教、和解和反省姿势,始终让人觉得知识分子的陶醉情趣太浓——就好比居家猩猩这一元素,我看到的,却只是一通老套陈词。 |

|

勉强及格。其实线索挺乱的:男主在街上想助人为乐一把结果被套路走了手机钱包,他通过定位手机威胁整栋楼住户(他自己也承认对该街区有偏见),由此陷入一男童的讨说法并开启自保模式。另一方面,男主作为艺术策展人启动了一项概念领域“方块”,这是个呼吁人人互助的空间,看上去像这些维京人后代展示现代文化语境下自我阉割效果的汇报,然而这一切很快被戳爆,宣推方用了一个类似伊斯兰国的自爆广告推广之,引发舆论反弹。这片里还塞入了一夜情女记者、模仿猿人表演和秽语症病人等角色,不断的突破冒犯公众或男主的个人空间。这片子的主题与其说是讽刺什么,我觉得是人类所谓现代性内部的天然矛盾(私有制、公共交际规范、消弭不平等)。导演的手法聪明,很多镜头很精致,晦暗走廊里塞信那场戏看得我也很紧张,不过并不雄辩反倒透露出些迷茫 |

|

近十年来最有趣的金棕榈,就像一面中产阶级白左的哈哈镜,照出了西方精英人群袍子下的小。导演对“嘲”的尺度把握得刚好,打脸的同时放过了要害,基本上就是要你一脸尴尬而又不失礼貌的微笑,难怪会讨评委的喜欢~(看出是粗剪版了,再改改可能更好) |

|

升级版厄德曼,高级尴尬美学,布努埃尔在21世纪的回魂;把中产阶级的精致生活升华成一场演绎艺术概念的行为主义,从布展的主动者到现身于大众视野的被展品,生活才是最大的玩笑,讽刺力量十足,冷幽默处处,如坐针毡;剥离衣冠楚楚,不外是执画笔咆哮的猩猩,「人性」在「兽性」面前的软弱虚伪。 |

|

泰瑞诺塔里演猩猩真不是盖的,兽类的李.斯特拉斯伯格 |

|

框里是空的。 |

|

1.精妙的讽刺喜剧,信任危机与旁观者效应,源于导演装置艺术的片名构成对影片呈现的中产阶级道德困境的象喻。2.拼贴结构与冷冽感如罗伊安德森,宴会失控的超现实笔触恍若布努埃尔再临,尴尬美学与猩猩契同于[托尼·厄德曼]。3.画外空间&插入性的声音/话语的运用。4.俯拍三人登梯旋转上升镜。(9.0/10) |

|

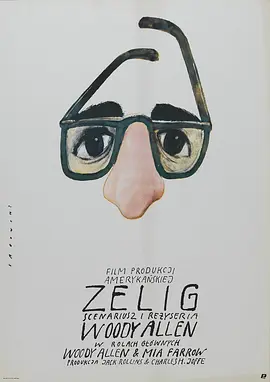

在平遥国际电影节上看了一半,最近在网上找到资源才看完这部获得金棕榈奖的长片。不同凡响的风格,碎片似的结构,让观众一时难以看懂。不过耐下心想想,这还是部有内涵、有创新的作品。比起获得今年奥斯卡最佳外语片奖的智利的《普通女人》来说,它更值得被肯定与研究。 |

|

片名应该翻成「方块」啊。导演为了黑移民或者难民,先把当代艺术和白左往死了黑,也是够拼的。这片跟「寒枝雀静」感觉好像,但并没有罗伊安德森那么强大的体系,显得拉拉杂杂的。不过喜剧上还是比罗伊安德森热一些…… |

|

处处让人想到托尼厄德曼,在表现中产阶级的尴尬洋相上更近N步。可惜片子的单身日记体使得节奏松散,有点感觉在看youtube讽刺小视频合集。结合上一部《游客》可以看出导演到这一部想要发扬自己长处的小心思,但由于感情的缺席,苍白了些。 |

|

电影节期间看的,政治正确的主旋律思想太明显迎合这个奖的口味了。已经好几年都是和难民,有色人种,白人幻想下的人道主义主题的参赛作品得奖了... |

|

比较喜欢「杜撸撸撸撸……」的男声吟唱配乐,但就电影而言,没预想的有趣:看前有些期待,看后有些失望。——力:兴致勃勃地下载了这部最想看的奥斯卡最佳外语片提名的《方形》,结果只看了两分钟,就被鲸鱼字幕组的字幕打败了![衰]想说:您这字幕,还能再糙点吗?![发怒]-18.1.25 |

|

自作聪明地抛出道德困境,继而在导演一厢情愿的预设下呈现所谓的冷漠与荒诞。影片最大的问题恰恰就在于,无论是当街见义勇为后顺走手机的尴尬,还是一介名流面对酒会兽人肢体冒犯时选择沉默以求自保,都在抽离的时空中显得失真与不可信。一部冒犯观众的电影,是的,我就是那个被冒犯的观众之一。 |

|

totally weird me out ! |

|

A/ 华彩段落不少,部分同意“廉价反思能力的自恋”,太多议题要么仅以段子点到为止,要么处理得参差刻意隔靴搔痒。因而线索更多层次更丰富反而成了短板,只有夜宴一场戏足够惊艳。声音的精准控制算是优点继承。/ 魔方这个概念实在太好了,这一概念影像呈现也够克制,加分。/改五星,之前低估了。 |

|

放在美術館的未必都是藝術,同樣的,放在戲院播的也未必都是電影、拿了金棕櫚獎的也未必都是……算了,不接了…… |

|

影片前程觉得是在很好知青人赢的讽刺和自嘲,宴会的野兽也十分精彩,然而搞笑的是,这电影在记者会开始后就给崩了,到后面分明就是跳不出“道德泥淖”的框架,以为想讽一把政治正确结果又莫名其妙真正地政治正确起来,最后不伦不类,尴尬得死。两星给前程的笑点。 |

|

两个半小时让你深刻地认识到只要有人性存在,世界永远不会乌托邦。 |

|

戛纳错过的金棕榈,没想到在平遥邂逅了另一个译名,个人觉得译成《框》更好。最喜欢片中无处不在的、微妙的尴尬、讽刺与幽默,如同一件强加概念的现代艺术作品一样,撕烂了中产阶级看似精致完美的伪善面孔,表达了人际关系理想与现实间的困惑。宴会野人那场戏很棒,俯拍镜头有装置美,连孩子演技都很好 |

|

其实是怪兽片,怪兽场景很好很深刻。一本正经地揭示政治正确/主流价值观之下暗藏的窘境,这种窘境自带冷酷的笑点。这部片巧妙的地方在于它嘲笑的对象既可被看作是政治正确也是既得利益者,某种层面上是左右派通吃。问题是太啰嗦,有些戏莫名其妙。 |

|

无法自由的导演操控不了不被邀请的观众,故作愤世嫉俗的幽默与挑衅只能冲散对道德思考的可能,留下的都是导演的洋洋得意。 |

|

这电影是装置、是行为、是多媒体交互作品,把观看者也纳入议题。 |

|

一场对精英阶层的伪善自私的高级戏谑 延续和发扬了《游客》的优点 甚至比起前作实现了质的飞跃 |

|

一直不太喜欢这个导演,问题意识特别正确,但表达方式阴阳怪气,总是浅尝辄止、明知故问,像那种明明也没啥新闻还要卖关子的人。站在中产阶级、文化生产的内部,可以保持这么疏离的姿态,很成问题。这部公式一样、生怕自己不够艺术的电影,正中了它想说的那些批评。 |

|

表面上是自黑,骨子里是对廉价反思能力的自恋。导演这种自以为是和宴会上蛮人如出一辙,不存在真正道德“困境”,不存在和观众探讨和交流,而只剩洋洋得意至上而下的展开对观众无根基的羞辱。但这种羞辱本身又纯靠意淫。 |

|

感觉和托尼厄德曼讲的是一大类别的人的精神世界,不过拍得高明也更好看。我关注的重点是,他们的眼镜都是什么牌子的???都好好看! |

|

喜欢这种冷幽默的调调,佳句是有的但拼在一起显得零零落落。有一种完成话题作文的感觉,处处在点题反而没那么加分了。 |

|

升级版厄德曼,高级尴尬美学,幽默反讽无处不在,如同强加概念的艺术品,撕烂中产阶级看似完美的伪善面孔,色调浓郁饱和,荒诞恰到好处,展现人际关系中理想和现实的困惑,人性在兽性面前实则是软弱虚伪的存在,直白的讽刺力量,叫人如坐针毡,现代人的道德困境和信任危机,就这样在觥筹交错中沦为笑谈 |

|

男主的所有崩溃我都能体会,一个大吼大叫(还是儿童)的人,一个大吼大叫(还是他妈的美国人)的人,一个大吼大叫的猩猩,一个大吼大叫的污言秽语综合征,很多不讲理的人。专属上流人的尴尬如同看宴会的猩猩一样,对低俗和三流的无法招架,套用别人的话:人分上等人和下等人,此刻下等人都是美国人~ |

|

中产虚伪道德观在方形的视觉概念中体现的很明显,典型中产知识分子主角执着于形式上的补救而忽略现实最终无法完成自我救赎的叙事结构,是影片对中产阶级逃避自身道德责任的现实的视觉转化,如同那只扮成猩猩剥除了中产精英虚伪文明外衣的艺术家,奥斯特伦德的新作是近几年政治与形式上最激进的影片之一 |

|

2.5 与上部《游客》一个思路,仅仅抓住一个微弱的点就无限放大而不顾逻辑性,嘲讽中产阶级虚伪的套路过于直白,段子太多。 |

|

现代艺术、现代媒体、现代关系、现代观念、现代生活、现代社会、现代人的本质性的荒谬和脆弱。一部值得在影院看的电影,因为这样一部电影的观众一定是它表现的主角,而在影院使你失去对媒介的控制、使你无处可逃之时,它让你每一次笑都是在笑你自己,笑你作为现代中产的虚伪、懦弱、冷漠、自以为是。 |

|

第一世界的事儿我打不出分 |

|

非常犀利,尴尬癌爆发。处处担心自己不政治不正确,与人相处宁可保持距离,这是欧洲尤其是北欧西欧自诩人类指数高度发达地区的通病。最喜欢抢避孕套的段落,最佩服大猩猩暗喻难民的段落。然而短故事虽精彩,段落间却有点脱节不够连贯,讽刺深刻却又巧妙地躲过了要害,若能再锋利一点可能就是杰作了。 |

|

自作聪明 |

|

精准高超的讽刺文本,方形既是西方现代文明自欺欺人的心理安全区域,也是白左们的道德困境在所。看似自省实为逃避,看似坦诚实则缺失信任,两者界限之间的微妙区域冠以艺术之名表现,变成了某种极其难得的幽默。这种是对创作者会有启发的优秀文本,金棕榈实至名归。 |

|

摄影是典型的北欧极简风格,叙事中充斥着令人如坐针毡的冷幽默。讽刺意图明显,从秽语症患者到扮演猩猩的男人,越是高级的场合就越要插入不和谐因素,营造出令人啼笑皆非的尴尬场面。人与人之间是无处不在的紧绷感与疏离感,每个人既是社交动物又是社恐患者,荒诞感不断升级,叠加出极强的冲击力。 |

|

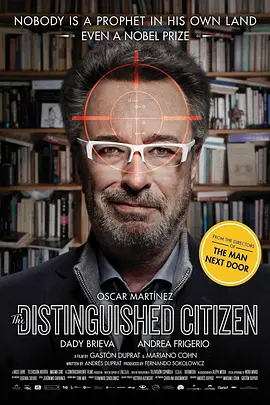

欧洲三大的片子通常都比较难懂,因为当亚洲电影还在探讨民主、平权问题的时候,欧洲电影已经开始思考过度民主、过度平权产生的问题了,明显领先我们一个阶段,甚至领先于好莱坞。难怪当好莱坞反性侵运动如火如荼的时候,欧洲电影人能站出来指责好莱坞是矫枉过正。本片算是抽象版《杰出公民》。 |

|

方形里就是白左崇尚的平等自由。无政府主义,关怀弱势群体,电影用这些他们宣扬的打他们的脸。当代艺术的高级黑,开始提到的只要任何东西在展厅里出现就是艺术品,我想真正的艺术品可以让任何一个空间变成展厅。男主以及家里挂的画太像olafur了。传统雕像的坍塌而很多新艺术真的该原地爆炸。 |

![豆瓣评分]() 7.7 (54337票)

7.7 (54337票)

![IMDB评分]() 7.1 (81,000票)

7.1 (81,000票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 85%

烂番茄: 85%![Metacritics评分]() Metacritics: 73

Metacritics: 73![TMDB评分]() 6.80 (热度:14.83)

6.80 (热度:14.83)