- 主演:查理·卓别林 / 玛克辛·奥德丽 / 杰瑞·戴斯默德

- 导演:查理·卓别林

- 编剧:查理·卓别林

- 分类:喜剧片

- 地区:英国

- 年份:1957

- 更新:05.12

- TAG:剧情,喜剧

- 别名:一个国王在纽约,流亡皇帝,纽约王,王在纽约

- 片长/单集:110分钟

![豆瓣评分]() 7.8 (2576票)

7.8 (2576票)

![IMDB评分]() 7.0 (9,437票)

7.0 (9,437票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 80%

烂番茄: 80%![TMDB评分]() 6.90 (热度:7.70)

6.90 (热度:7.70)-

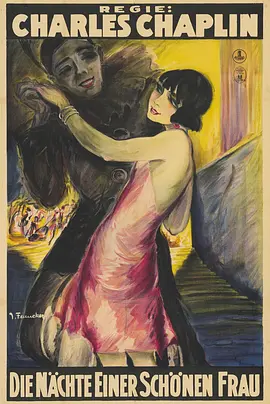

简介:看片狂人(www.kpkuang.com)为您奉上英国电影《纽约之王》的免费在线观看,《纽约之王》是对白语言为英语,属于剧情,喜剧类型,目前在豆瓣的评分为7.8分,有2576名网友参与打分,最后祝您观影愉快,本页面也会及时添加或更新本片(剧)的最新播放源。以下是剧情简介: 夏洛克国王因为国家发生了革命而被迫跑到美国纽约寻求庇护。刚到美国第二天,他的属下就把他带来的所有财产全部掠走,国王转眼间一无所有了,正在国王失意的时候,他结识了一位美丽的姑娘,并很快答应陪她出席一个晚宴,可国王没有想到,眼前的姑娘其实是一个著名的电视主持人,而他,马上成为了一个“广告明星”……