|

几年前看过书所以对故事没什么惊喜了,本来只想给3星,直到最后一场行刑前佩里雨夜窗前自白那场戏的灯光设计牛逼了!!!为这一个设计给4星。 |

|

是理想化又对原著负责任的改编。摄影和音乐好极了,人物性格细节也还原。凶杀和绞刑两段拍得尤其好,严肃,漂亮,不过分煽情。难以忘记Perry临刑前的窗前自白,雨水的光影在他脸上流淌,跟眼泪别无二致。 |

|

你这么看下去其实有点内涵了 主要是逃亡过程中的一些心理暗示吧 就很多人成长过程中都会对未来行为造成影响 但也没法同情 很多时候就是命 |

|

7.9 整体来说算是对原著的忠实改编,镜头重现了小说大量细节,通过高效的剪辑衔接起来,但或许是因为本片第二年就上映了,它缺少了些对原著的独到见解与积淀,基本上被原著牵着走;第三幕佩里的独白是全片最出彩的地方,然而就是第三幕对原著进行的大幅缩减直接导致了本片情节上的一些纰漏 |

|

谁说心智健全?心理肯定有点问题,至少那个最后上绞刑台前想说抱歉的家伙有问题。——||——不过,若不是真实故事撑场,这种黑白映画+纪录片风格,真是让人觉得沉闷(主要是前面一小时)。P.S.最后上绞刑台刻画的很细致,印象挺深刻的。 |

|

电影视听语言太出色了,有几段现实和幻觉的结合简直神了,比如Perry在墨西哥回想自己小时候母亲偷腥被父亲暴打,又比如Perry在杀人之前幻想父亲拿枪指着自己。导演通过这些出色的镜头语言,把Perry的善良又残暴,Dick的软弱又油嘴滑舌展现的淋漓尽致。 |

|

2016.08.18.https://www.douban.com/people/hitchitsch/status/1878622512/ |

|

该道歉的不仅仅是你。 |

|

摄影和调度偶露峥嵘,但这是对原著最差的改编方式。 |

|

啊……真好。 |

|

暗示的是家庭问题?

最后的绞刑执行过程也是这个电影很重要的一部分。 |

|

刚看过<卡波特>,太巧了! |

|

240511受不了了被这个片haunt很久看完俩月后改四星为五星。这版Perry使人意念打字|240305,4.5,毕竟和原著两种风味,电影有做到冷,但和文字给人的感觉到底不同。不过电影本身很不错,演员找得和原型很贴近表演也OK(并没有觉得程式化,可能是我对标的是30-40s老坞片的关系),而且各种同性暗示和homoerotic元素简直了……迪克一直言语调戏佩里以及佩里在副驾戴着手铐低头去叼烟都很微妙,不愧是Richard Brooks啧啧啧啧,这些细节喜欢得很。另外配乐也棒呆,癫狂💯 |

|

3.5 |

|

镜头恰如其名冷冽,闪回的表现可再加分,欠缺的可能在演员僵硬模式化的表现。卡波特的纪实文学为剧本自然比喜欢胡乱瞎扯的编剧靠谱。 |

|

比冷血更寒。 |

|

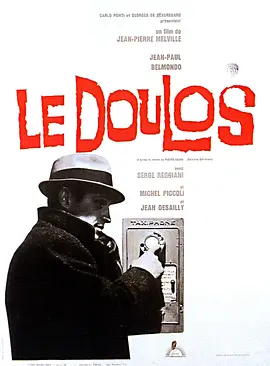

改编自杜鲁门卡波特的小说,布鲁克斯拍摄黑白片的理由是 "纪录片通常都是黑白的",他想要那种真实的感觉。电影非常忠实于原著,只有一些小例外,比如增加了一个提供一些旁白的记者角色,以及完全取消了审判。片中唯一一个审判的场景是检察官对死刑的最后陈述。奇怪的是,有一个人物在片中完全没有出现,那就是卡波特本人。 |

|

安安静静 |

|

果然冷酷!本来其实是个很单向的凶手策划、实施、逃逸、被捕、审判的过程,通过犯罪者、警方、受害方三个方面剪辑在一起,有几个地方竟神奇地还原了文学作品中的转场。。并且还能保持清晰的思路,刻画两名主角不同的性格。案件发生过程放在最后,力道十足。4K修复,据说CC要出! |

|

好电影 原自楚门卡波特的小说《冷血》 真实改编的电影 电影配乐相当好 冷冷的基调 |

|

我还是喜欢新版。男主的语调太让人回味了。 |

|

冷冽,干净。最后时刻Perry在刑台上惊惶张望,每次“操作”收费300美金的行刑人的脸突然变成了五六年没见、曾经疼爱他又差点杀死他的自家老头。“我想说声抱歉,但向谁道歉呢?” |

|

挺好看的 |

|

那个年代这样的剪辑绝对算牛逼,只是故事性显然不如原著,恰好输在了单线叙事上。 |

|

居然是两个多小时的电影,完全没发觉。 选角真是好的要命,剪辑也很还原小说里那种平行蒙太奇的写作。剧本对忍着膝疼趴到地上捡起一枚硬币这段的关键性处理,就像默尔索说的:“这是因为太阳”。电影的切入点让我对克拉特之死是50年代中西部美国对性少数压迫所酿成的悲剧性结果这一说表示些许认同,毕竟文化结构的因素阻碍了佩里与威利杰的重逢。佩里经受的暴力是体制的暴力,父权的暴力,也是身体及身份政治的暴力。他对百分之百男子气概的渴望,对威利杰口中虚伪的传统主义和中产阶级异性恋正统观念的怨恨,以及内化的gay panic之间的多重冲突都造成了他潜意识中的愤怒与挣扎。佩里和迪克展示了非传统但强大的亲密关系的重要性,这种关系超越了“美国异性恋家庭的团结”。(喜欢电影的结束时刻。感觉这部更适合先看电影再读原著 |

|

重看。没有当年那么惊艳了。这片应该就是那种超越了时代,但依旧阻止不了俗套的片吧。果真超越了时代的将就也只是将就。这片很明显,剪辑小主意频出,但总体不过如此,剧本则是相当一般,也许只能说是复刻小说?反正搁在那个时候绝对只是中等。倒是摄影,完美的阴影与光晕,这才真的是魅力所在。

ps,再重看,对好莱坞式剧作的反击在于中心事件在事件节点上的不明确以及消失,使得本片有欧洲电影的感觉。对于整个屠杀事件的调度冷峻凌然,似乎有意大利风骨,可和《趣味游戏》对比互文。 |

|

配乐竟然是昆西琼斯 |

|

开头10分钟太精彩了,简直可以写入教科书。 |

|

開場幾個鏡頭很不錯 |

|

关于真正的残酷 |

|

至今已觉不新鲜,但是看在此类型的份上,还是给五星吧。镜头很好。俩人作案。截屏得到传说中的“草 泥 马” |

|

很不情愿的给了三理星 |

|

去掉原著开头类似于田园诗般的铺垫,直接从最阴暗的地方开始,原著素材里本来就提供了很多的公路、凶杀、侦探、法庭等类型片的基础,在如何拍精神分裂的问题上,继希区柯克之后,这个冷血的逃亡之旅更放开了一些。 |

|

绝对好戏。 |

|

原著结尾将全篇的阴郁巧妙冲散,电影结尾才是真的冷血。开头打电话的那段剪辑好棒啊,临刑前人物脸上的流动光影也很美啊,好看! |

|

真正冷血的这两个毛头小伙吗?他们没有奸污幼女,也没有残杀顺风车上的路人。回顾两人童年,除却阴晦黯淡并没有交代美好回忆。与拾荒者相逢,以及靠空头支票骗取钱财等,透露了平民难以为继的生活与监管缺位等信息。待到来年,惨剧仍将重演。片子可以剪得更简短些,叙事结构稍有些乱。 |

|

摄影很不错。 |

|

9.0/10 分。2019.02.21,第一次看,CC版蓝光。52年前黑白片,放今天都能秒杀无数烂片。。。剧本扎实,表演出色,社会意义巨大。。。几十年内,同样的悲剧在地球上上演了不知道多少遍。天朝光报道出来的都好多。。。 |

|

频繁使用的接话头的剪辑是否首创?1967年。双男主汇合作案,到场后戛然而止切到警方追索穷逃罪犯,中间有捡拾瓶子卖钱的怡情段落,最后重访凶杀现场亮出俩男主何为一个新人格导致激情杀人,但没卵用,还是进行到《三狼奇案》一样的处决场面。片子对惩罚提出质疑,因为这跟犯罪一样构成人类社会之冷血 |

|

拍出来硬邦邦的 |

|

摄影没话说啦,真精彩 |

|

视听优秀,故事太墨迹,甚至还不如一集犯罪心理信息密度大。原著写于1966年,比BAU成立还早三年 |

|

尽管凶犯1儿时有童年阴影,但他俩这样伤害一家善良的人的性命也死有余辜。片尾凶犯2坦然面对死刑并说不怨恨任何人;凶犯1追忆往昔,雨水流下的影子倒影在他脸上如不停歇的泪水!行刑前会罪行深深忏悔。 |

|

杀人的瞬间,也许只是两个人确认眼神后的冷血举动,但这个瞬间的出现,除了巧合的碰撞外,更重要的是成长过程中的阴影的不断重叠。 |

|

杜鲁门卡波特的小说改编,蒂凡尼的早餐作者,很难想象是一个老爷们写的爱情,又很难想象写蒂凡尼的人会写一个灭门案。小说改编的电影好多。 |

|

4.5。整体气质不错。摄影和配乐都非常吸引人。男主角临刑前的窗前独白,窗外雨水的光影倒映在他的脸上,犹如泪水流淌+1。片尾行刑前一秒的心跳声,紧接着面向死亡的场面,然后结束。一种戛然而止的惊悚心跳感。 |

|

建议跟<卡波特>那片一起看。 |

|

主要看的就是摄影,通过景别和打光上的区别来反映凶手主观内心和作者的客观视角,感觉两个凶手的打光也不太一样。这片的剪辑和摄影比同期的雌雄大盗和午夜牛郎好多了,因为用黑白胶片拍成本比较低吧。有一种流畅的现实主义风格,有写实的地方,不像黑色电影那么黑乎乎的;相比欧洲的现实主义,叙事更流畅,运镜剪辑更紧凑。 |

|

当时这么拍犯罪片应该还挺少的。作为67年的片子,各方面都不错,摄影尤其出色。我还喜欢故事线之间转换的处理方式,比如对母亲的第二次回忆,非常纯熟细致。 |

|

当世界不只是属于所谓正义的大多数。 |

![豆瓣评分]() 8.0 (2383票)

8.0 (2383票)

![IMDB评分]() 7.9 (31,362票)

7.9 (31,362票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 75%

烂番茄: 75%![Metacritics评分]() Metacritics: 89

Metacritics: 89![TMDB评分]() 7.46 (热度:9.10)

7.46 (热度:9.10)