|

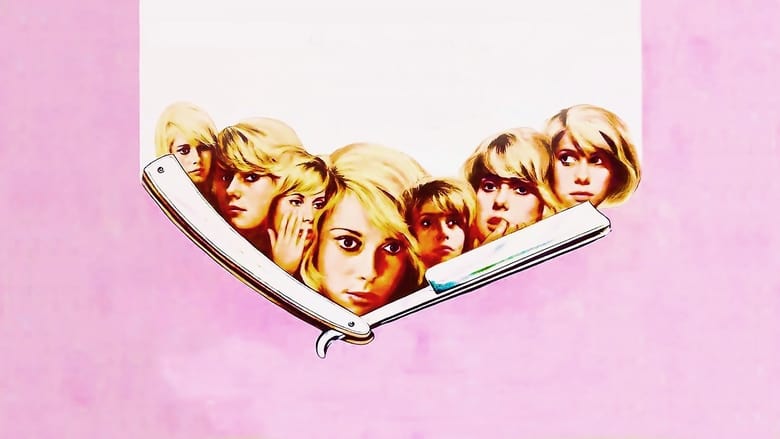

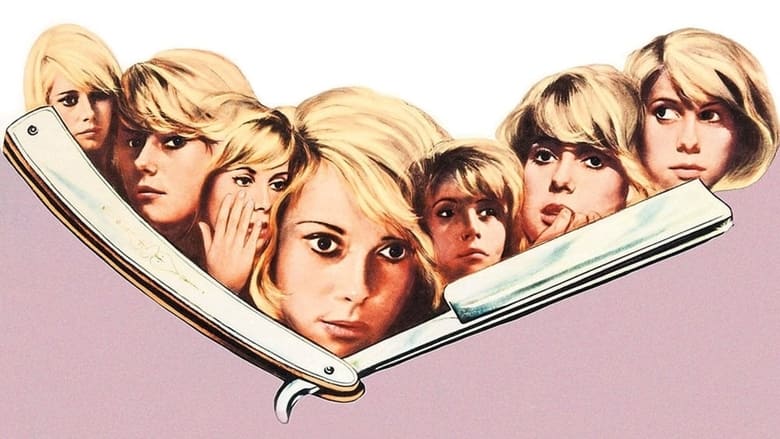

[影城重看]波兰斯基拿手的心理惊悚与封闭空间齐集,“冰美人”德纳芙演技爆表,性压抑与处女情结,焦虑和神经质,受迫害妄想症最终发展成精神分裂症。大量低机位仰拍+室内长镜+室外手持跟拍。走廊群手,裂缝与性侵幻想,发芽土豆,腐败怪鸡,无声嘶吼梦境,修女,展现精神病人心理世界的神作!(9.5/10) |

|

其实我想打七星,凯瑟琳德纳芙从她出场的第一个镜头,就让格格不入正在吃饺子的我放弃了所有饺子屏住呼吸直到最后一个镜头,每一个镜头都无可挑剔,每一个镜头都足以让人崩溃,波兰斯基就是崩溃惊悚界的大师,大师就是可以随便强奸你,至于你们信不信,反正我是信了 |

|

《黑天鹅》偷师太多。最后的照片说了,那个强暴女主的幻影,很可能是她的父亲。看了《唐人街》后,谈起波兰斯基我总不忘加“大变态”的头衔。原来,二战中还是小孩的波兰斯基失去父母的庇护,我想他为了生存下来付出了多少。像他和大卫·林奇这样迷恋乱伦和强暴的人,总应该是有点原因的。 |

|

不知道这个世界上有没有不曾对男性感到repulsion的女性,更不知道这个世界上有没有不曾对女性产生repulsion的男性...反正看这片我心里是拔凉拔凉的,带着一丝“理解万岁”的温暖。异乡人波兰斯基拍出了陌生的伦敦,当时的影评竟然没有人谈到feminism... |

|

创伤、阴影、对异性与性的焦虑和恐慌;声音,幻象,空间在不同状态下的延展与压缩;细节点滴构筑起的心理恐怖,无分级电检时代的奇迹之作,林奇和柯南伯格一定很爱这片子。 |

|

墙裂,煮猫,剃刀。。。眼神空洞的游荡。。。镜头的缓缓游移,拉近推远。。。以眼开始,以眼结束。。。一流的孤独感营造 |

|

因为是黑白片,光线尤其显得美。故事本身很糟糕,也许技术上是可取的。此片折射出男性对女性美的恐惧。片中女性角色皆苍白、别扭、令人生厌。德诺芙的美貌虽是忍受本片的唯一原因,但她表现得像导演的人偶。若她真想饰演一个处女综合症患者,她该表现焦虑憎恨而不是痴呆脆弱。 |

|

《冷血惊魂》这种译名太弱智了。最直击要害的就是原来的标题Repulsion,厌恶、抗拒。因童年阴影而厌恶男人、抗拒正常的生活。虽然我一点都不喜欢这种主题,还是得说Catherine Deneuve演得好!另外波兰斯基真是太阴暗了,又喜欢发掘女性神经质的一面。 |

|

比惊魂记也只晚了五年,可以想像这种惊悚理念在当时的超前性。但撇开世影史意义,仅以现今眼光看,它远不如水中刀繁复隽永。这也说明技术主题都可以与时俱进,只有微妙的分寸感,是电影工匠永远复制不了的。 |

|

其实让人发毛的是小时候全家合影卡洛的眼神,最后镜头也定在那里,这可能不是一个简单的精神失常女人的故事我想。。。土豆和兔肉的多次出现也让人慎得慌 |

|

与安东尼奥尼奇遇系列中女性的疏离感不同,波兰斯基更多指向了现代社会的精神性问题而不是都市的结构性和空间性问题,这种精神问题又区别于希区柯克,希区柯克更多的揭示犯罪的实体,而波兰斯基的悬疑惊悚更多的是向新浪潮靠拢,它是前卫的,又是综合的,心理惊悚片的外壳包装的是一个人类精神性的荒原 |

|

重看。如今看依然能感受到其实验性,冷冽黏腻共存的异象世界,内心恐惧与精神分裂的外化。德纳芙抽搐般撩鼻子的动作和大睁的双眼让人惊艳的同时不寒而栗,真是个可爱的小变态啊。 |

|

这片儿太大卫林齐了 |

|

导演有心做怪,房不胜房,女星演出无力,魂不守舍 |

|

还以为是惊悚片,没想到是搞笑的,全场笑声不断,囧。不止女主有病,每个人都有病。技术不错,摄影剪辑立功。可惜剧本的大失误啊... |

|

#重看#嘀嗒更漏到天明,深夜噩梦散发的邪恶与甜美气息,心头无端漾起的恐惧吞噬灵魂,时间如胶着的、凝固的、垂死的无名状物,一刀刀,一丝丝,刮尽沉重肉食的最后累赘;被永恒黑夜吞没,被迷乱手臂拥抱,他永远浸没在永不醒来的阴影里。 |

|

新浪潮和恐怖片的结合体,太到位了,那个墙上冒出手的一定是恐怖片里最经典的场景之一了吧!唉晚上一个人在房里看吓死人了TAT |

|

心理型恐怖片才是此題材的最高載體。女主每次無意識傷害他人的時候都沒有聲音,沒有配樂,連白噪音都沒有,我全神貫注盯著畫面連自己的呼吸聲都想隱藏起來,觀影體驗太棒了!非常喜歡! |

|

凯瑟琳·德纳芙演疯子,还是没阿佳妮厉害。 |

|

所反映的社会现象没有异议,但作为心理恐怖片,确实不那么给力 |

|

波兰斯基永远犀利,他镜头下全是身陷囫囵却会在背后藏把刀的女人。卡萝尔虽不像罗斯玛丽被构陷在奇葩、邪性的邻里关系内无法脱身,然僵死之际,还要被排斥的男性“正义”掳走,在群体视角下看似是帮助,实际是(被)宣誓主权的性别暴力。

并且,他极精妙的强化了过去的阴影及幻觉,激化反抗情绪,女主的多次反杀,工作上的失误,暴戾扭曲和神经质仅仅变成了已落幕的独角戏。(最终,躯体落入他手。)本片还可跟《邪屋》对照观看——被物理环境困住、被心魔困住的女人们。 |

|

以前第一次看到这个片的截图就被德纳芙的颜惊呆了,这么多年,看过了这个片子好多好多的截图,结果也不过是一个如此心术不正的波兰斯基。 |

|

具有邪典气质和超现实主义元素,一个对“性”恐惧又苛求的打工妹故事。轻情节中细节。剃刀即阳具,裂缝即阴部。这种类似现实社会将人异化的表达让本片很像女版的《怪房客》,两部作品都隐隐中是波导对自己来到异国时感到不安的投射。 |

|

在《冷血惊魂》中,女主《排斥》的对象可能不是具体的人,而是一种既令人确信又令人怀疑,既令人享受又令人厌恶的人生道路。这种自相矛盾体现在两姐妹截然不同的生活方式上:姐姐被「有妇之夫」吸引,并完全沉浸在「爱与罪与罚」这种和谐、稳固和经典的「斜塔」结构当中。单身的妹妹则对践行开放式「三人行」关系感到惶恐和不安,且被困在现实与妄想之间不知何去何从。不得不说,波兰斯基这套虚实结合的「警钟」大法实在高超。显然,这个涉及世俗伦理「道德」的两难困境是他前三部作品里都有探讨但均未能超克的问号,在《水中刀》结尾,将第三者「排斥」遗弃在二人世界之外的夫妻还能心平气和地商讨,并流露出和解的征兆。本片结尾暗示了丈夫的去向和妻子再次被第三者代替的悲惨遭遇。到了《死胡同》那里,妻子早早投奔情人的怀抱,丈夫像尼采一样疯掉。 |

|

#波兰斯基影展# 与罗斯玛丽异曲同工的心理惊悚片,法罗换成德纳芙。裂缝/罅隙的意象浓(门缝、窗、隔墙传来的声音、裂缝)。电话是转换现实/想象的开关。时钟的流转声遍布。公寓渐渐成为女主角内心及其孤独的隐喻。 |

|

片首焦虑疲倦的眼眸特写,实为矛盾自闭的女阴意象,全剧主题经此而铺陈开来。【8】 |

|

1.处女的崩溃;2.手墙十分惊艳;3.再次被光影调戏;4.秒针走动的声音让观众如主角一样焦虑;5.房间亦如女主的内心世界的具象化;6.结尾与开头相互呼应,恐惧、愤怒的眼神。 |

|

我爱的节奏+画面/黑白的CD 每帧画面都美得像画 |

|

还好一直保有不看简介先看电影的好习惯···有出人意料的情节,有彪炳万世的惊悚点,波兰斯基恐怖片生涯的牛刀小试,已初露锋芒,不过影片的配乐很伤神,CD的表演很揪心 |

|

关于恐惧与欲望,出色的镜头和它对少女精神世界大胆的表现,还有彼时美得惊人的Catherine Deneuve |

|

一步一步堕入精神崩溃的深渊之中,无尽的黑暗笼罩和幽闭的空间围锁,在大银幕看的气氛简直完美。 8.4分★★★★ |

|

于我而言,该片只有卡特琳娜的美丽在支撑。我总觉得波兰斯基的才华早早地结束在其处女作《水中刀》里了,其后的作品仅仅保留了风格。 |

|

Deneuve不发胖真是美丽啊!作为65年的恐怖片,气氛和音乐都营造都非常完美。 Deneuve的眼神很赞,波兰斯基对女主从一开始的躲避男人到最后的爆发刻画的非常到位。 |

|

具有临床性质的精神心理分析式作品,幽闭空间里的封闭个人,假想迫害,恐惧情绪的终端放大,无意识犯罪......在前半部缓慢甚至憋闷的节奏下瞬间引入惊悚元素,冲击力极强。此外,由墙壁裂缝中伸出的人手真是绝佳的设计,令人赞叹。波兰斯基一生用恐惧和罪恶挖掘人性,早期的他果然是更加犀利冷冽的。 |

|

Everything sticks to the title, Repulsion, which is a good one. Intriguing, inspiring and very confusing. It's like Lynch's version of Barton Fink, only more nonsensical. |

|

【B-】晃动+特写看的我有些不适……也没感觉多诗意。 |

|

節奏奇慢,人物拙劣,情節淡而無味,鏡頭充滿暈眩感,就像大學生的實驗電影,佩服自己分三天看完。。。。 |

|

一场由男性入侵而引发的创伤患者的疯狂发作,从家庭中去当第三者的姐姐,带来对于姐妹二人又是第三者的男性。本该是女性环境的美容沙龙也遭到了男性恋爱话题的侵入,也是这最终庇护的沦陷,卡罗尔走向封闭的公寓和午夜噩梦的涌现。通过没得到修补的裂隙和食材的腐坏,电影描述了卡罗尔精神创伤的恶化与崩溃。波兰斯基不愧是恐怖大师,黑泽清的《呼喊》《钟声》都能看到这部电影的影子,像是墙壁裂隙还有贯穿始终的声音符号,滴水、电话铃声、火车道铃声等各种嘈杂声音成为精神异化的表征,自然噪声成为公寓中绵绵不绝的焦虑暗示,户外则使用更紧凑的鼓点音乐,声音无疑是这部电影的关键要素。 |

|

4- 前半太平淡些 正要打盹之际.... > < 摄影超赞!有几次取镜都很好地捕捉到了病患的那种神经速度。德纳芙几次抓脸的表现也超赞。虽然中间的音效有点过火..后来的节奏又有点PPT... 整体仍然让人惊叹。现在那些番茄酱和特效...好难玩出黑白光景里朴素纯粹的张力了呢。 |

|

四星半,这个电影简直是个大宝藏,后来无数的经典多少都挖去了一点,几乎是心理惊悚的鼻祖了。家庭照片作为唯一的事实逻辑触发了一系列心理畸变和所有非叙事性符号:眼珠特写首尾对照;手和食物隐喻性与欲望的载体成为视觉母题贯穿全片始末;墙壁的裂缝既是房间作为具象化的压迫的逐渐瓦解,又是卡洛精神崩溃的象征。波兰斯基的封闭空间调度在第二部作品里就已经是神级的了。 |

|

在60年代能將精神病患者與人類恐懼夢饜的狀況具體呈現在電影裡,相當佩服。節奏雖然有點慢,但我認為這是為了襯托出當中恐懼詭譎的氣氛,將主角不敢驚擾她幻想世界的小心翼翼表現出來,而主角逐漸崩潰瓦解也表現得恰到好處。當中許多幕,都已經牢牢在我心中,因為電影實在將夢饜描繪得太過真實! |

|

从来都是个优秀的导演。我承认我看的时候好紧张

气氛压抑,诡异。

ps:为什么在现在白天顶着无数的压力情况下的我们,下了班都还总喜欢找些比生活更压抑的东西来把自己弄的更郁闷~哈哈哈。我就是这么一种人,让压抑来的更猛烈些吧~~ |

|

被害恐惧症,难忘德纳芙从伸满手臂的走廊里穿过的场景 |

|

这个又是波兰斯基关于公寓题材的电影,算上《怪房客》、《魔鬼圣婴》应该可以称得上是“公寓三部曲”,把公寓邻里都看成是邪恶的化身。卡诺这个角色有厌男症(暂且这么说),但幻想自己被强奸,这个想法很奇怪。配乐上很有特色,要么是无声,要么是单调的打击乐,展现女主角迷幻,陷入幻想的状态。 |

|

丝丝入扣的运镜很牛逼,可实在坚持不了这么久看大师做实验。神经质女主恐惧男性,背后其实也有社会分析,姐夫、房东、追求者都算权力关系,包括童年阴影,全家福出现的时候就猜到结尾会定格在那儿了。完全没感到惊悚,内心os一直是怕你妹啊怕你妹啊。想起同样探索女性心理的五点到七点的克莱奥。 |

|

波兰斯基用黑白影像营造了一个精神崩溃的世界,观众随着凯瑟琳·德纳芙飘忽空洞的眼神进而感受到了她内心的异化。裂开的墙壁,破墙而出的手,忙乱挥舞的剃刀,发芽的土豆,腐坏的兔肉,沙哑的尖叫,闹钟的滴答声,这些种种的事物无不加速了我们对恐怖氛围的感知,最终跌入了恐惧的中心。 |

|

又是一部波蘭斯基的女性心理驚悚片,某種程度上比失嬰記還嚇人,看來導演真的對這種受害者的心理折磿異常的執迷。公寓封閉的場景和女主角的幻覺拍得沈重駭人,凱薩琳丹尼佛呆滯且瘋狂的形像堪稱經典。不過看了兩部波蘭斯基的早期作品下來,覺得不太是我的菜。 |

|

用恐怖片的形式来处理心理惊悚片。墙上的巨大裂缝,布满手的走廊有表现主义风格。腐烂的兔肉则象征着被外界侵蚀的主人公。善于使用狭小空间内的沉默幽闭表现内心的“围困”、“放逐”。对外界尤其是异性的疏远即排斥成长仪式意欲维持童年时期的表现。结尾哀怨的笛声再次响起,以”眼“开始以“眼”结束 |

|

无论光线,节奏,画面,氛围,波兰斯基绝对是对这样的心理恐惧题材把玩的游刃有余,这一点在怪房客中可以体现的更加成熟,德诺芙的冰美人气质也很衬这个角色 |

|

很精彩的电影,处女的性压抑造成的人格分裂和妄想症,真实到无聊的黑白画面和暴躁诡异的超现实梦境。波兰斯基用一个女人行为的两种极端提出问题,是什么在左右人的潜意识,是性,或是孤独? |

![豆瓣评分]() 7.7 (3351票)

7.7 (3351票)

![IMDB评分]() 7.6 (57,048票)

7.6 (57,048票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 96%

烂番茄: 96%![Metacritics评分]() Metacritics: 91

Metacritics: 91![TMDB评分]() 7.50 (热度:9.16)

7.50 (热度:9.16)