|

看到Arjun和大厨活下来了,我真的松了口气。俄罗斯大叔无愧国籍,真的莽,死得很可惜。 |

|

食之无味,弃之可惜。作为灾难片,该有的气氛虽然有,可其他东西全部流于表面,特别是灾难里每一个人物的刻画,无论正派反派,全都只是蜻蜓点水。另外,这个片子确定不是在黑印度警察吗?就这种应急措施和速度,怕是整个国家被毁了警察也没准备好吧? |

|

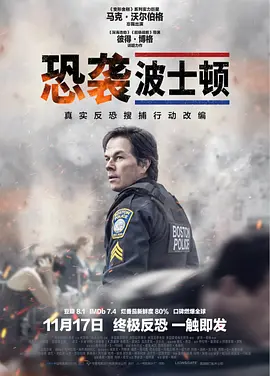

其实电影是能给一个比较勉强的 4 星的。电影的前三分之二都很好,氛围营造的相当出色。所有演员的表演也都很棒,可惜最后结局时忽然崩了,之前铺垫了 100 分钟的氛围荡然无存。作为一个根据真实历史事件改编的电影,如果想要超越「好」的基准线,就得跨越表象,进入悲剧背后的故事。但可惜这个电影没能跨过这条线。电影只展示了如何摧毁美好,但没有让我们看到悲剧背后的力量。 |

|

感觉几个主要角色都是作死的吧。 |

|

穆斯林、安拉胡阿克巴、真实事件、屠杀。。就这些关键词,能在国内过审吗。。。不是说片子不好,只是电影立场很特别..以恐怖分子为第一视角,甚至感觉部分设计是在说恐怖分子也有爱。全片笼罩在恐惧的气氛中,人性美好什么的,即使有,也被吓得当然无存。看完只觉得,人性的美好真战胜不了邪恶。好人死的早且死的惨,活下来靠运气。看完有种金陵十三钗be版压抑感,就是13钗以13个人当场被杀为结局,差不多就是这种观感了 |

|

这么高档的酒店如此轻率地放一群杂人进去;如此大的城市没有自己的警力,等新德里派人过来,而几个小时后新德里的人还在新德里;进入酒店的警察每人只有6发子弹;电视台负责为歹徒报

告酒店里人员的逃生地点;人质逃出去完全靠自己; |

|

全程仿佛置身在那场恐袭之中,紧张到手心出汗,充满绝望却又有人性的故事,同时很让人心碎。配乐非常棒,代入感很强,Dev Patel的表演真的很吸引人。 |

|

緊張氣氛表現出來了,真實呈現就算了,有些事情並不適合在電影裡表現出來。如果本片不引進,那也是因為顧慮到中巴關係,而非虛揚穆斯林恐怖行動。 |

|

襁褓中的婴儿似乎更幸运,硝烟里的飞鸟仿佛更自由。孩子持枪发动圣战向往天堂,便把酒店变成炼狱。婴儿好奇看向燃烧建筑,尚不知历经怎样浩劫。恒河里运送的是魔鬼,开门后迎接的是撒旦,穆斯林的经文祷颂并非苟且,锡克教的头巾摘下并不蒙羞。穿了小号鞋子的世界,还在对抗因贫穷仇恨异教而畸形的脚。 |

|

有几点印象很深,一个是恐怖分子在酒店端着AK屠杀了一天,阿三哥的特种兵才赶到。一个是幕后指使让恐怖分子随时开着电话,他想听到受害者的哀嚎。一个是,最后一批幸存者本来可以全数撤出,但牛逼的记者问牛逼的受访者你现在躲在哪,受访者说我在哪哪哪准备撤了,幕后指使看了电视直播,让恐怖分子赶过去端着枪扫了好几轮。 |

|

他解下头巾的瞬间,仿佛是神。 |

|

本来上周要去,NZ的事缓了几天。全程捂嘴发抖,现实照进电影,极端穆斯林和极端反穆斯林在两个世界交汇,这种感觉太超脱了 |

|

很写实也很残暴,影片不仅还原了袭击事件,也展现了印度这个国家的无奈:宗教矛盾错综复杂,警察和政府却很无力;脏乱差的贫民窟住满穷人,星级酒店的洗澡水却要保持在48°。贫穷是极端思想滋生的土壤,贫富差异越大的国家,越容易患上“文明的癌症”。 |

|

1.危险面前才能看清一个人。

扎赫拉曾说瓦斯利是流氓,但当大妈说她和恐怖分子是一伙时,瓦斯利却站出来帮她;

面对恐袭,大部分员工选择留下来保护顾客。阿琼甚至愿意取下神圣的头巾为顾客包扎伤口。

在这里,“顾客就是上帝”不是一句空话。

2.舍身取义。

在欺骗顾客和被枪毙之间,两位前台选择了后者,宁愿死也不害顾客。

3.媒体的良知。

无良媒体竟然把受害者的逃生计划播出来,导致被匪徒看到。

为了收视率,他们连良心都不要了。

4.父爱的伟大。

戴维看见有人逃出酒店,其实他也可以这么做,但他选择了上楼寻找孩子。

一个人往外跑,一个人往里跑,形成鲜明对比。因为他爱孩子胜过爱自己。

5.团队精神和坚守岗位。

一位员工说:我在这儿工作了35年,这儿就是我的家。

让人联想到《泰坦尼克号》的船长,人在船在,船毁人亡。 |

|

孟买从1990年到2008年之间发生过7次恶性恐袭事件,最近一次是2006年的孟买郊区铁路连环爆炸案,死亡200多人,这特么够恶性了吧?然后到了2008年孟买仍然没有可以快速反应的反恐部队,要从德里运过来?!!WHAT?!! |

|

如果不是真实事件改编,实在无法相信一个国家的警力可以无能到这个地步……拍得还是挺工整的,全程紧张出汗最后流泪的类型片,节奏非常棒。商业片嘛,就不探讨政治立场的问题了,导演大概也没立场吧……想说的是,锤子压根就是配角啊,因为腕儿大所以非得名字排第一是么……Dev真是了不得,演技越来越扎实,尤其眼神,太有戏了,大高个儿加片中艺术家范儿的造型贼性感,我仿佛看到了一个印度版Adrien Brody,相当可以,小哥加油!#BJIFF |

|

这真是一场从头到尾都智商堪忧的解救行动 又是一部内容本身大于任何拍摄形式的故事 看到最后怎么能不哭呢 |

|

记忆最深刻的一段,战斗民族大哥把头巾扔给女主,说你戴上这个,假装是他们一员,女主自然回了一句,我不是他们一员。 |

|

人命如草芥。如果不是因为锤子真不想看这么血腥的真事改编。阿三的反恐水平弱得一逼...... |

|

8分,没有歌舞。 |

|

“开着手机,我要亲耳听到他们的哭喊声” 恐怖分子是没有情面的,见人就杀,不留余地。片子在这种剧情上的讲述残暴直接,观众也更能代入被害者情绪,战战兢兢。挺身而出的主厨,只有4个警力的警官…不敢相信真实事件也是如此。美好梦幻的五星酒店如何变成人间地狱,艾米·汉莫的结局竟然毫无主角光环、且毫无意义。面对近在眼前的死神,只能像没法控制的婴儿哭啼般无助无力。“如果你感到害怕,那就纵身一跃,即便会摔倒,但也可能会飞翔” |

|

100分钟近乎窒息的观影体验,不到20分钟就进入剑拔弩张的紧张氛围并且一直延续到了最后,要是影像上更写实一点就真的是一部极其出色的真实事件改编惊悚片了,不过就目前导演的水平来说,依然让影片高潮迭起、刺激抓人,群戏的处理更是非常到位,恰到好处,而导演专注于体验本身的创作理念让人忍不住拍手叫绝! |

|

以2008年孟买恐怖袭击事件为基础,或受其启发而改编而成的电影有(根据时间排序):

澳大利亚纪录片《幸存的孟买》(Surviving Mumbai,2009);

印地语传记电影《沙希德》(Shahid,2012);

宝莱坞电影《24小时袭击》(The Attacks Of 26/11,2013);

法国电影《泰姬陵》(Taj Mahal,2015);

英国电影《孟买围城》(The Siege,2017);

以及本片。 |

|

三流的剧作,拍得也略笨,真实故事改编却拍成《伦敦陷落》一路片,乍一看像在仿毕格罗(或格林格拉斯),实则只是一部「孟买陷落」。 |

|

3.5,印度特种部队迟迟未到,恐怖分子伊姆兰打电话询问家里人是否收到钱,这些点都算不错;但最大的问题是,为了戏剧性,为了让艾米汉莫与妻子相遇,以及此后的诀别,强行安插了人质戏码,搞得反派头头看起来心狠手辣,其实毫无主见,先是和枪手们说抓美国人和富人当人质作为谈判筹码,其后说要把人质排在窗口旁,面对镜头一一射杀,没过两分钟又说特种部队来了,没得谈了,尤其是最后伊姆兰发现女主角是穆斯林的时候犹豫了,头头是怎么劝说自己的枪手的呢?“就是穆斯林也没关系,杀了她也是一件好事”——彻底让反派头头蠢化,敢情现在都还没抓找的幕后黑手就这么蠢?总言之,反派完全没有人物可言,完完全全就是符号,就像我们平常在报道中看到的一样——他们不就只会无脑突突突嘛,而我想看到的可能不只是动作的展现,而是他们怎么变成这样的。 |

|

其中有个细节很值得玩味,最后那个kb分子在得知女主是穆斯林后,不忍心下手杀她(因为教义规定不允许伤害教内姐妹),但电话那头的操控者却告诉他“杀了她也没事,这是善行”,说明什么呢?说明任何一种用来作恶的意识形态,往往只是某些野心家的幌子,当炮灰的都是真信徒,而那些高高在上的幕后boss从来就不信那些 |

|

还不如看Discovery的纪录片了。30分钟后节奏奇慢,剧情安排非常狗血,叙事格局巨小。 |

|

我是天真地以为Armie Hammer演的会是个什么孤胆英雄,结果……?全程紧张刺激喘不过气,一部电影里杀的人我看能顶十部《大逃杀》,最后一看imdb上写的时长是123分钟,北影节放的是107分钟,电影节放的果然也是特供版啊…… |

|

预期过高,观感很一般。并没有觉得有多么紧张,喘不过气云云,太倚重于对攻击场面的直给,对于气氛渲染其实差了很多力气。 |

|

虽然真善美得不得了,但是最后dev散着发、光着脚、平平淡淡才是真地骑着摩托车回家的镜头,还是哭得蛮惨。活着不易要珍惜,印度能别去就别去。 |

|

我可能会从头到尾躲在个视觉死角里吧。 |

|

员工真的非常敬业,但是住客却花样作死 |

|

“真实改编”以及无差别杀戮的冲击并不能掩盖其在执行层面上的毫无新意 |

|

万一出国,是不是要背两句古兰经保平安? |

|

脑子里一直在想王小波说的“任何一种信仰,包括我的信仰在内,如果被滥用,都可以成为打人的棍子、迫害别人的工具”。我觉得这部电影之所以伟大除了因为酒店员工和警察的舍生取义,更因为反派的有血有肉。真实事件改编的情况下还能表现反派的挣扎与迷茫实属难得,k怖分子清一色年轻人,有的甚至还是孩子。其中一个反复问大哥有没有给他家人打钱,给家人打诀别电话后的嘶吼,拒绝摸女性死者的胸部,无法射杀祷告中的穆斯L同胞,人物形象十分饱满。电影并未因掌握了话语权而将反派塑造成十恶不赦的冷血机器,而正是反派存留的这一份人性提升了整部电影的层次。最后,我好喜欢那个嘴炮神功九级的前苏联特种兵指挥官大叔啊!临走还狠狠咬了一口歹徒,不愧是来自烈酒当水喝的民族。 |

|

#9thBJIFF# 看完的第一感受是,印度政府和警察真的是猪队友了,没有任何应急预案,大晚上看不到一架直升飞机,耗了半天特警部队才慢悠悠地出现。虽然观影过程中情绪一直都被调动起来,但感觉还是靠历史事件加持带来的绝望和紧张感,不太喜欢这种完全依赖事件推进张力和极端放大人性对立的做法,但好在节奏感保持的还不错。完成度尚可,但文本上来看其实也就是《XX陷落》系列的水准,到最后感觉是懒得收尾了似的,散掉了有点可惜。感觉要是毕格罗阿姨来拍应该能更上一层。另外这个片子时长是不是有问题,看完瞅了一眼时间发现才110分钟左右啊,所以125分钟的版本多了些啥? |

|

全程紧张。真佩服特种部队那位老哥,多么危急的时刻,都不忘释放性魅力。 |

|

五颗星爆灯,看的全程紧张,血泊里的服务生,贵宾间的白兰地,锁住的415,没电的手机,你永远不知道下一秒会死几个人!——2019.4.14 / 二刷,发现删减的基本都是宗教方面,头巾,俄罗斯军人,会稍微影响剧情。——2019.6 |

|

非常紧张好看的类型片。由于片子一开始把主要镜头给了美国人和俄国人,我还担心出现白人救世主套路,不过担心并没有发生,救世主角色分给了一位印度主厨与一位印度侍者,两个角色都让人心生敬佩。剩下的,就是巴国恐怖分子的极度无情与印度警察的极度无能“相映成趣”。

这类恐袭题材永远都会面对的母题:人类一旦失去了人性,只剩下兽性,就真的什么都不是了,创造再伟大的文明都可以毁于旦夕,而发达的科技只会沦为兽性的最大帮凶。在“失去人性,失去很多。失去兽性,失去一切。”这样令人脊背发凉的兽话盛行的中国,此类作品就显得特别有意义。 |

|

想起之前的新西兰直播恐袭....感觉倒地装死生存的可能性就大... |

|

“真实事件改编”给予了影片最大加成,让所有对观众情绪的操纵都成为某种感同身受。是工业化的,程式化的,但又是充满真情实感的,以最大的弹性还原人物在极端环境下的恐惧,创造出如过山车一般忽高忽低的心理体验,同样是一种掌控力。 |

|

拿到这样一个真实事件改编的题材,却不知道主题要做什么,只是重演了一遍恐袭时酒店内部的情况,圣战份子的视角进入让几位好莱坞熟脸也没有发挥的余地,只能是演一个白人符号。归根结底还是主创拿到这样一个项目和演员,却不知道该怎么办。假若这部电影就是为了用白人视角还原事件的过程,毕竟是澳洲投资的片子,那整个过程还真就拍成了一出流水账,从一个小时以后节奏就是耗时间了,撑到最后的收尾,戏剧张力更是溃败到荡然无存,流水账实锤了。如果导演拿到一个项目,却毫无表达的想法和诉求,根本没有必须干这活儿,浪费了大好题材,被保罗·格林格拉斯这样的同行翘楚瞬间秒成渣的那种类型。 |

|

宗教信仰到底是使人类社会进步还是倒退? |

![[Deleted]](https://img9.doubanio.com/icon/up59018976-5.jpg)

|

影片2个小时的时长太短,但又太长:真实甚至残忍的记录整个犯罪、普通人逃亡的过程,不仅是从头至尾一个个惊险的画面,还有不带有批判立场的伊斯兰信仰的展示,相比于其他的危机救援类型电影,孟买酒店中部分弱化了其中潜在的“英雄”形象(虽然包括勇敢父亲、酒店大厨等都有英雄的行为)的营救和道德审判,因为从客观记录角度,非常值得一看,而作为一场“灾难”,缺失的是事件递进过程中的转折而让不断地暴行变成了重复(当然,大概因为追求真实感和几段小故事的完整,不舍得剪掉才会如此),让片长变成一个被感知到的部分 |

|

3.5星!全世界享有盛名的人间天堂-泰姬陵酒店成了被鲜血染红的地狱。影片最大的优点在于对事件最真实的体现,没有个人英雄主义和主角光环,面对这种无差别的恐怖袭击,惊慌失措和害怕是每个普通人最真实的表现。但也有很多人性光辉勇敢的一面,比如酒店的工作人员有一半是为了保护客人而牺牲的,这个和真实事件本身一样。电影从头到尾精准、惊险的节奏把控很稳,没有过度的煽情,但情绪始终抓人。另外,阿三警力和安保能力差成这样嘛?袭击发生十几个小时了,反恐特种部队才到现场,如果不是真实事件实在难以想象!只是放到本国管它真相还是夸张都绝不敢就这么拍出来,同样类似的事件说都不能说。 |

|

阉割版也很多时候不忍直视,全程突突光用听的就够了,内心一直默念恐袭分子不得好死……但除了真实感,片子就比印度警力好点儿有限吧,社会题材拍成企业宣传片? |

|

真实事件再现,可以吧。 |

|

俄叔真汉子,没有主角光环也敢硬扛 |

|

因为念了…逃过了被灭口。这一段总觉得很讽刺 |

|

现实中没有那么多英雄,只有平凡人的勇敢 |

![豆瓣评分]() 8.3 (232640票)

8.3 (232640票)

![IMDB评分]() 7.6 (77,474票)

7.6 (77,474票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 76%

烂番茄: 76%![Metacritics评分]() Metacritics: 62

Metacritics: 62![TMDB评分]() 7.54 (热度:18.19)

7.54 (热度:18.19)