|

摄影值得称道,但整个片子有种憋了很久到最后啥都没有的感觉... |

|

開頭和結尾較佳,但Sergei Loznitsa的敘事都沒甚麼張力啊... |

|

6/10。形式闷到装逼,正常节奏÷4的长镜头、无配乐、景色熏黑的坚硬气质和几乎零战斗戏的战争片,宁静幽闭的空间内调动人物对白及微动作完成激烈的心理情节。中途三段插叙揭示导演的人性追问,杀人于无形的是战争环境下群体把自我牺牲当天经地义的反人性价值观。白雾这层时代不明朗的象征要多加强调。 @2015-02-18 23:31:57 |

|

瓦西里·贝科夫似乎永远在描写二战时白俄罗斯森林中严酷的游击战,带有强烈道德的拷问,获得“战争中的陀翁”美誉,根据他小说改编的《升华》堪称一曲受难挽歌。2012年又一部改编影片《雾林寒战》颇受瞩目,导演Loznitsa纪录片出身,冷峻到极点,相当考验对观影者的耐心。 |

|

此片乃重度失眠者的良药,经过这么多年文艺片的摸爬滚打,在此片前我还是败了。影片节奏慢到我以为我不小心碰到了暂定,有一种便秘了N久也没有拉出来的苦逼感。这苦大仇深的,希望在哪里呢? |

|

他们宁愿相信德国人,也不愿相信自己的同胞。全剧弥漫着绝望的气氛,那时候很多普通人的真实写照吧! |

|

故事本身毫无魅力,我们想看那里的气息 |

|

不知是评价为沉闷还是淡定的节奏,值得赞许的长镜头,默默看下来也五味杂陈。 |

|

浓厚的文学性,“战争真的在某种程度改变了我们”这是中心思想,独述战争对于人的潜移默化——我们开始更愿意相信敌人,也更容易后悔...这摄影真是完美的体现了高加索的密林啊!美!雾起了,迷失了前路也迷失了心灵。三星半~ |

|

道德游移在模糊而抽象的邊界,戰爭只是催化劑罷了。w.自己 |

|

由一次失败的林中行刑,引出了三个小人物在战争时期各自的“革命往事”:年轻的愤青修车技师,老实无辜的铁路工人,懦弱贪婪的游击队小偷……在愈发模糊的雾林中,所有人都逐渐深陷战争荒诞的死亡和绝望 |

|

目测这部戏剧本就只有半页。。两倍速看我都嫌慢 |

|

从创建叙事迷宫的角度来说是不太成功的,另外这尊严、人性与个人记忆关系不大的主题没必要走这种形式 |

|

结构很棒,摄影很美,导演压得太狠了,立意本可以更好吧…… |

|

主题和寓意好,镜头也好,但是,漫长的电影不可避免地枯燥 |

|

即使有勇气坦然面对死亡,却也难以避免境遇的荒谬,人生大抵如此!可恨的是刻意制造困局的恶势力,屡屡把丧失人类底线的难题引入战争和所谓的革命。 |

|

这片是遗珠呀,谢尔盖又是教科书式的镜头调度和细节,萨特“墙”的延伸。 |

|

7.5,德占区人民的反抗和迷惘,镜语不错,没在戛纳搏到奖有点可惜。电影基调很灰暗,对复杂人性的阐释很到位,层层叠嶂的浓雾中的一声枪响,恰如绝望人们最后的一丝挣扎,无力而沉重。 |

|

6/10 |

|

對子虛烏有的事情,還能怎樣?一離開fiction story的設定,所謂的EQ成熟圓滑處世還有李開復大叔有個毛的用處。 |

|

节奏拖沓得没必要,形式和内容不搭,除了摄影有些特点(比如特别爱拍行走的人的后脑勺?)之外乏善可陈。直接用插播往事来暗示角色人格的手法也太笨了吧…… |

|

全片最讽刺的地方是,原本前来执行死刑的两个人都死在了他们想杀的那个铁路工人之前,轮到那个铁路工人为他们整理遗容。最让人感到悲伤的是,即使在战争这样极端严酷的环境之下,人还是无法摆脱他人眼光的束缚,周围的人怎么看我甚至比我的生命还要重要。 |

|

戛纳大闷片 |

|

沉闷压抑的叙事氛围,厚重灰白的画面色彩,如果主题再枯燥点,看着看着就走神了。 |

|

帶有北歐陰冷氣息的東歐二戰系電影。最後漸濃密的迷霧林裡,吞槍,絕望,與『狩獵』最後的冷槍異曲同工。我欣賞這樣的男人:話少,隱忍,忠誠,堅定,並且有好看的側臉。 |

|

比较闷,反思余地很大; |

|

看下来就是这表情→ →+_++_++_++_++_++_++_++_++_++_+ |

|

闪回太掉价了 乍一看就是一个简单降格为“文艺片”的电影 丛林的戏都相当好,未知的恐惧带来的张力和视听的配合炉火纯青,最终结尾也是一次成功的反高潮手段 |

|

6.0。不在乎動機光源的攝影一流,但插敘結構致使影片冗長且缺乏劇作核心支撐。 |

|

拍的是“不是叛徒”的毁灭之路! 那些我们所认为的历史叛徒呢?! |

|

剧情太慢了,比较喜欢老实的铁路工人一角。 |

|

看着好憋屈啊 |

|

垃圾 |

|

剧情缓慢展开 镜头掌控的无丝毫漏洞 开场绞刑戏在 2/3 处铁路工人回忆处呼应了下来 结尾的雾中自裁很棒 |

|

节奏慢不是问题,关键是没有交代清楚。 |

|

漫长等待蓝光的尽头是整片森林的精彩啊! |

|

迷雾感觉只在最后一幕,悬疑感没有,张力没出来。 |

|

正义是战争的第一位牺牲者,在其之后的则是真相 |

|

相比前作,是在雾林迷宫中,借由三组前史构成了三条清晰的选择路径:Burov烧毁卡车直接作抵抗;Sushenya不损坏铁轨也不签署合约,僵持地不作为;Voitik则在路遇士兵后立即顺从。然而在这个历史的困局中,似乎无论选择哪条路径,都没法带领他们走出迷雾。 |

|

虽然纪录片出身,导演却通过简单的人物关系呈现出多层次的人性道德拷问,而且特殊环境中的摄影深度和广度同样提供了丰富的思考空间。 |

|

整部影片像是《我的幸福》众多切片中所抽出的一个,洛兹尼察想要以小见大讲述战争面前的人性。跟《我的幸福》与剧情“无关”的序幕不同,《雾林寒战》开场第一个长镜头的绞死刑就作为叙事的起点,这一镜头同时完成作为“卖高分”的绞刑(画外音)、民众刻画(拥众的目光)以及环境书写(动物的白骨),也预示随后大量场景中:人物目光与镜头相对立——观众看不到、想不到人物的所见与所想(时不时能听到画外的枪声与狗吠)——当然,对于主角们目光的空洞,影片将以倒叙的情节进行交代。洛兹尼察通过淡入淡出的插叙刻画三位主角的往事,但这种不作为旁白叙事的回忆并不符合电影叙事原则,也因此弱化了本该有的时间感与空间感——使得导演的在场太过暴露,不及《我的幸福》对时空处理那般轻盈。 |

|

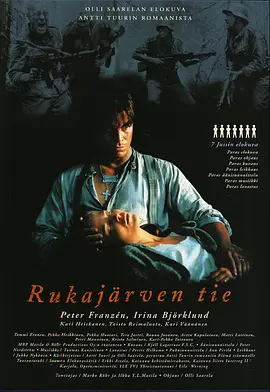

1942年,苏联的西部前线,战争正在激烈地进行。德军已经大规模地袭来,占领了这片地区。一个男人被错误地控诉里通外国,于是在活命和尊严之间,一个道德的难题摆在了他的面前。 |

|

其中有句台词很有趣,说“战争,没有什么不可能的”。整个片子聚焦于三个角色,解释了他们为何会踏上这样的旅程,有被德国人利用来吸引游击队的无奈,有对德国人决绝的反抗,也有在战争期间只想苟命之徒。其实那个被德国人放了的人是最不幸的,他既没有苟活,却还被人唾弃,那些曾经尊敬的他的人如今却唾弃他。结尾的枪声很有趣,像是他自杀和那俩游击队队员并排死去,可能也是可以落得一个被德国人打死的好名声。 2025-1-2看 |

|

看了影评才看懂 导演你起码给个说明呀 纯猜剧情 这个太不人性化了…… |

|

三个男人,三个简单的故事,三次关于道德与人性的抉择,战争片的外衣,实际上是部不折不扣的话剧感的走内心的电影,主人公的几次选择导演并没有交待太多,但却符合那关键时刻的选择的环境,一切都是自然而然做出的,对白也极少,长镜头还是拍得比较舒服的。 |

|

低密度文本不代表弱文本。节奏缓慢以延长恐惧,精彩。 |

|

三星半偏四星,好冗长看得好困。死前想起出走夜的处理挺喜欢,迷雾的森林里信任接近崩塌,只能一死自证清白。 |

|

MUBI. |

|

战争公路片,历史寻声记,沉默而孤独,中规中矩。 |

|

内容一般,摄影不错,似乎想表现点什么,却又很难表现出 |

![豆瓣评分]() 6.6 (448票)

6.6 (448票)

![IMDB评分]() 6.7 (3,308票)

6.7 (3,308票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 87%

烂番茄: 87%![Metacritics评分]() Metacritics: 78

Metacritics: 78![TMDB评分]() 6.50 (热度:8.98)

6.50 (热度:8.98)