|

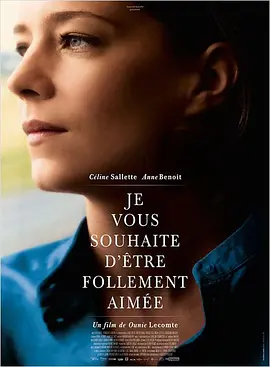

女谐星在台上插科打诨,台下却要面对痛苦的抉择:作为一个母亲,她是否应该生下唐氏症和先天心脏病的儿子?喜剧和悲剧结合的方式让人联想到Toni Erdmann。没有任何一种道德,有权让一个人付出下半生去照顾另一个人。这不是道德,是居高临下的无耻。 |

|

#柏林电影节主竞赛# 全场抹眼泪啊,旁边的记者大叔哭没了一包纸巾也不给我分一张。没什么毛病挑的一部feminism电影,很工整,道德挣扎最难拍好了,整个过程代入感很强,一直在想是自己要怎么办,也觉得女主的决定是正确的,然后看完了等上厕所的时候看到一个唐氏综合症的孩子,心里好复杂。 |

|

cctv6国配版,其实已经很克制了,细腻绵长又真实到如同纪录片,也跟着体验了一回做母亲的心路历程——怀孕果然不是一般人做的job,你可以在人前谈笑风生台面上风声水起,可是一旦现实生活里遇到怀孕,而且还是一个唐氏综合症心脏不健全还要做手术的小宝贝,那恐怕就难以接受了。最后人工引流的这个决定也是经过一番无比挣扎的纠结才做出的,坚持把你生出来这一生可能都会很不幸(家人一起不幸,原谅我的自私),可能选择让你不降生到这个世上才是更合适的那个选择吧?没有哪个人不爱自己的骨肉,失去你我也很难过,真的,“我很想你。” |

|

蛮喜欢这部电影。一个女人痛苦的心路历程。有一次我在等车时,看到一位衣着整洁的大姐,40左右,但特别憔悴,边上有一个唐氏综合症的小男孩。登时心里一颤,哎。真的很不容易。 |

|

确实是个痛苦的选择,只有身处其中的人才体味最深,其他人是无法替代做出判断的。当然最后理性胜出,亦是应有之义。德国人比较擅长此类题材,不煽情,在不动声色中将故事讲述得很丰富。 |

|

感觉全场女性观众都在抽泣,周围哭成一片。 |

|

育龄女性以及准备要孩子的慎看,一点心理准备都没有,最后哭成狗,略像纪录片,Berrached进步了,然而题材和手法还是没变,怀疑导演会弄出个女人生活N部曲来 |

|

电影不一定能解决问题,但是能让更多的人直视问题。 |

|

导演继处女作《两个母亲》后再度着手生育题材,整体上避免过度煽情和琐碎,在处理晚期堕胎的争议主题时不显性强调道德与宗教顾虑。伴随着婴儿问题对家庭基础造成动摇,贴近演员的手提镜头几乎时刻剥夺观众与主角的安全距离,使其参与到问题当中,并配角增加情节张力。延奇成功塑造年轻独立的母亲形象。 |

|

天天在台上给别人讲着笑话,没想到命运却给她开了个大玩笑。终于还是替孩子做了决定,同时也放了自己一马,其实无论怎么选择,这都是一道无解的议题。(导演的另一电影《两个母亲》在本片中有客串) |

|

非典型的欧洲片拍法,堕胎问题既没有上升成道德辩论,也没有横向位移成信仰和社会问题的困境,单写女性的选择和坚持,角度独特。手法干净,声音处理好评。 |

|

非常细腻。喜欢女主盯住镜头的设计,像是在拷问屏幕前的我们,如果是我们,我们会怎么做。 |

|

她让你对堕胎的普遍道德判定产生动摇,就明白,这部电影成功了。女主角公众人物的设定很巧妙,让悲痛变得更加无可奈何。男性形象的弱化使主角视角更加明确。 |

|

对于其他人来讲这只是一场道德审判或观看,对当事人来讲却是背负一生的重负或者一次沉重的切肤之痛,怎样选择都不简单。非常沉稳的女性电影,而对于男性来讲,生育这件事再怎样他们都只能做一个旁观者。 |

|

生命有价值的标准又由谁来定呢?如果由个人来判定,那就为随意杀人开了方便之门。可见,她是无法摆脱这一道德困境的,她能做的是在困境中尽量进行最优选择 |

|

影片内容不超出简介,拍得太差了 |

|

我很想你…… |

|

真是细腻 |

|

我觉得德国医院还挺好的,尊重你的一切决定,提供告别环节,留下照片和脚印但把处理信封的权利交还与你。「堕胎」真的是国人很难relate的困境,尤其是堕确定有疾,将活在痛苦之中的孩子。这跟成为上帝没有关系,只是人与人的将心比心。电影拍摄不错,尤其是女主直视镜头的三个画面,和对医院细节的徐徐剖写。 |

|

痛苦的正确的选择,那份挣扎演绎的到位 |

|

很有意义的话题 也是很难下定论的是非 只是也许中国人都练出来了“堕胎而已嘛” |

|

三星半。一个悲伤的故事,导演用大量手持摄影和碎片化剪辑还原日常生活,女主的职业角色又为这个故事蒙上了一层更戏剧化的色彩,而片中作为母亲和父亲的二人在对待“堕胎”这件事上的不同态度以及相互间的争执与妥协也是很大的一个看点,无论是把它看作一部伦理片抑或是一部教育片,相信都会有所收获。 |

|

没有高呼口号也没有刻意煽情,关于“选择”,不展示后果,只展示过程。毕竟本不存在是非对错的事,除了当事人,谁都没有资格来评判。

导演前作《两个母亲》的两位主角在保温室那段有客串。 |

|

全場記者看哭。Hupert的影后也要給這姑娘搶去了!這片一定有獎。 |

|

难道就我一个在代入角色以后,当得知如果孩子有唐氏就果断不会要的么?是的孩子没有选择出生的权利,但也没有任何一个孩子,必须遭受人生的苦难。我深知在孩童时期,别人一个眼神,一句刺耳的话都会给我们带来的那种痛,看看那些孩子怎么对待单亲家庭的孩子就知道了,况且这是唐氏。 |

|

越到后面越揪心,看完突然生出摸妈咪肚子(子宫)的冲动。女主演技太好。 |

|

情感与理性。 |

|

惊讶于本片野心之小,它没有将重点放到母性在未出生却被诊断出先天性缺陷的胎儿的生与死间的挣扎,而是力图完整刻画出女主角经历的一个成长阶段,以致于她告别与悼念夭折胎儿的部分都被刻意弱化了,突兀的结尾强调的是女主的成长,所以其本质上是一部关于女性如何重新找回独立自信与重拾母性责任的电影 |

|

好 |

|

一个孕妇遇到一个先天畸形的婴儿,真是一件倒八辈子血霉的事情,女主角犹豫不决也错过了最佳堕胎时间。看了三十四部德国电影,终于看到一个比较漂亮的德国女演员。感谢中央电视台电影频道节目中心译制。 |

|

尚在母亲腹中的生命该由谁来定夺其生死? |

|

女 |

|

大众观众往往从亲情与母子的「死别」角度去做煽情评价(事实上电影的结局也是朝情感上靠拢),但是在过程中主角通过一系列艰难选择最终独立作出放弃生命的决定带有强烈的女性主义意识——电影一方面表现丈夫与其感情融洽但是在孩子的取舍问题上发生最主要矛盾并非孩子本身,而是在乎妻子没有通过自己的允许,这其实是一种根深蒂固的男性权力意识,最后主角选择将自己的抉择公之于众肯定也会召来社会的种种抨击与压力,这是这部以温情为主题的电影最后留给观众的开放性社会思考。 |

|

【台北金马影展展映】怀孕的脱口秀明星发现自己肚子里的孩子是唐氏综合症+先天性心室漏洞患儿。在生育和堕胎之间,要做出无比艰难的抉择。后半部看得我旁边的女士一直在抽泣。不过全片还是较为工整,后期苦情戏看多了也就麻木了。如果是孕妇或母亲看,会更痛苦吧。三星半 |

|

#2016siff#下意识摸下自己心脏的位置,纠结胸闷难受 |

|

听说哭的人很多,。。。我倒觉得是个人都会做出这样的决定吧。可能是受经历和环境所限吧。 |

|

#2016SIFF#还不错的女性题材,女性的坚韧与伟大在纯现实主义的表达方式中,娓娓道来,不卑不亢。 |

|

孩子就是中产家庭的天,一切鸡飞狗跳的源头。钱不是问题,后续治疗有专家团队,夫妻关系维持也有婚姻咨询,有爱你支持的家人朋友,但一切的一切回到原点还是要女人,这个光鲜的站在舞台上给大家讲笑话的女人承受,一辈子来承受;一个人站在舞台上面对下面的观众,一个人徘徊在医院走廊,一个人躲到阳台上终于点起那支一直放在嘴边的烟,一个人经历诱导流产抱着孩子说再见。说真的,中国一定也有万千家庭经历过这一切,但和人性化的他们比起来,我们真是命贱。拍的好演的也好,但我就像仇富一样硬减一颗星 |

|

好痛 |

|

理性与感性的抉择。女性看似柔弱,实则比男性更为坚韧。认同女主最后的决定。 |

|

这个选择真的太艰难了:不想杀死自己的孩子;但也不想孩子生下来要面对无尽的手术而遭受痛苦 看女主在手术流程中一步步的崩溃 最后再抱着宝宝时的大哭 真的很难很难不让人动容 |

|

不至于哭,但是代入感很强,很真实,也会引起自身的思考 |

|

找不到电影的质感和观影的乐趣 |

|

在王姐介绍的大铁棍子医院盛行的天朝人民是不会对拿掉孩子这种事有任何愧疚的,何况还是双重疾病下的残疾胚胎 |

|

究竟该不该生下唐氏孩子,这不是旁人能决定的。二十四周给了母亲自己足够决定的过渡期。不为丈夫的希望,不为外界评说是否道德,她含着泪经历了“伟大母爱”的这一段成长。 |

|

可能不是妈妈没啥共鸣,怀了唐氏综合征且心脏发育不全的宝宝,目前我觉得换我我也会堕胎/片中说法律规定夫妻意见不同最后是否堕胎决定权在女方,好评 |

|

我们没有自己想象中善良。 |

|

整个剧总体就很压抑,但很克制,没有过多歇斯底里或者狗血剧情。到结局时,如果继续往下拍,因为女主是公众人物,势必会引起争议,是否会有一出生就受病痛折磨的人出来说,我希望我从来没有出生过。 |

|

#EIFF 总的来说是非常良心的作品,尤其是医疗部分的描写丝毫不马虎,但是也不知道是气氛渲染不足还是我太不容易被打动了,总觉得情感共鸣上弱一些 |

|

Frauen müssen stark sein. |

![豆瓣评分]() 7.2 (1086票)

7.2 (1086票)

![IMDB评分]() 7.1 (1,801票)

7.1 (1,801票)![TMDB评分]() 6.60 (热度:4.46)

6.60 (热度:4.46)