|

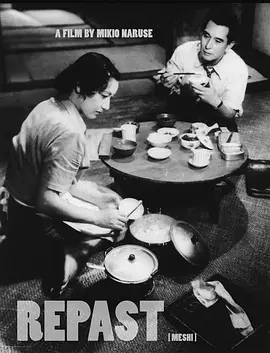

片里的爸爸是个工作不顺并且沉溺于酒精的火车司机,爱弹唱但易怒,妈妈则是个完全无主见的家庭妇女,女儿强买强卖的婚姻生活又一点也不幸福,大儿子不找工作成天混沌度日,小儿子异常懂事反而令人无比辛酸,,无限接近生活原貌的新现实主义依旧写实且不矫情,就像那个结尾,并没能等来父女重归于好后的 |

|

在众人面前再次弹起了吉他唱起了歌曲,和女儿打了一通平和的思念电话,甚至和妻子来了一个深情的拥抱,一切似乎触底反弹,但他却在那个夜晚独自死去,仿佛是在用死亡留住这难得的美妙时刻,生怕第二天又会回到那些至暗时刻。 |

|

後新寫實 |

|

3.5;生活沉重的底色泛在惨白的表象之上,家长里短,养儿育女,琐屑繁复无奈的日常,被塞进很多鲜活真实的细节。一代人在成长,一代人在老去,各有各的悲欢,各有各需要选择的承担,生活之流静静向前。最击中心扉的无疑是目睹铁轨上有人自杀的震惊,他第一次感到死亡的正面来袭,并成为逐渐走向衰老的标识,直至与尾声构成回应。 |

|

火车不会等人,生活还要继续 |

|

9.3;人生匆匆究竟乜事,令得我共你好似痴好似痴 |

|

第九届戛纳电影节主竞赛单元金棕榈奖提名 |

|

现实没有主义,只有诗意。 |

|

以孩童视角审视寻常人家的悲欢离合,如同上帝视角一般更有一种「生活在别处」的意味,而每个人总是对他人的生活太在意,却在自己的生活中重蹈覆辙。 |

|

险些太苦太煽情,但情真意浓,叙事细腻,根正苗红的意大利新浪潮。Radiance的4K修复漂亮极了,让男主糟糕的牙无处遁形,所幸整个故事都没几次笑的机会。 |

|

Radiance 4K修复版蓝光 四星半~

小孩哥视角,姐姐漂亮,父亲的铁路生涯与女儿的隔阂化解

高仓健那部《铁道员》不论故事与气质,都与本片很相似 |

|

摄影灯光配乐剪辑一流,但剧情一般 |

|

果然不会有这么不真实的happy ending |

|

专门表现华人家庭生活的《一一》都没能让我这么触动 |

|

太给力了 |

|

煽到我眼眶一红。。。聪明的小孩。。。诗意现实主义 |

|

相较于“正宗”的新现实主义,更接近好莱坞情节剧 |

|

五十年代意大利蓝领家庭一瞥,生活总是踩着明快却又忧伤步伐前进,小男孩有灵气。 |

|

淡淡的忧愁 |

|

剧本很好,剪的有点缺乏重点。其他都很好。姐姐很美,音乐也很美。 |

|

原来最好的皮亚托.杰米在这里。 |

|

暴躁父亲酗酒、家暴儿女、柔弱母亲一次又一次隐忍、女儿的据理力争、大儿子的离家出走,一个破碎又努力融合的家庭在小儿子的眼里演示。最后母亲站在靠楼梯上久久不动,到底婚姻带给了女性什么? |

|

皮亚托·杰米自编自导自演,这种家庭戏也算是他擅长的了,结局有点淡淡的忧愁。失业、罢工、自杀的人,意大利新现实主义。 |

|

从耶诞节到耶诞节,作为火车司机的父亲,一家五口人经历了各自的生活困苦波折,其中以孩童的“我”,穿插与每个人的故事中:父亲的事业悬崖、哥哥的外债、姐姐的流产和复杂情感纠葛。整体电影偏于缓慢,但内容精彩不减,家庭的矛盾、父女母子困难时的处理、新丈人和女婿的旧恨新仇、中年人在事业逆流中的无力,等等,交杂在了一部电影中。节奏显著的意式舒缓配乐,总让人对生活发展报以不明朗的担忧,生怕破碎的家庭小舟再次破碎,尤其在万事顺遂后,老父亲含笑而终。背负的担子太重了。电影最后,家里老幺和片头一样,再次向未来的生活跑了起来。

——小孩的表演太好了,想起了《偷自行车的人》的娃娃 |

|

电影还是要比生活充满希望 |

|

现实主义作品,故事在小儿子口中展开,像一个旁观者视角,影片的最后还是很感人,父亲得到了女儿的原谅,众人也都原谅的他,仿佛都忘记了之前的事,他们喝酒,唱歌,最后他安详的死去。 |

|

从警察局出来,父亲没有正眼看儿子,一言未发,只是一旁装作若无其事的仰着头抽着烟。忽然冷不丁的抽向儿子一耳光,早有防备的儿子迅速的闪开了。这个镜头拍得真妙,绝对是平日对父子关系观察入微的人,或者干脆就是本人心得,才有如此细腻的描写。小时候爱调皮生事的孩子都懂。 |

|

故事片 |

|

皮亚托杰米开启喜剧事业前的新现实主义佳作,自导自演,哀而不伤。

为什么,为什么要在你只能问着为什么的时候让你不停地问着为什么… |

|

当同事们走后,他走进房里,弹起了吉他,脸上露出幸福的表情。 |

|

最爱的皮亚托 啥都不能说了 啥都说不上来了 皮亚托编剧导演并主演的这部《铁路员工》太迷人了 爱他爱他我爱他我就是爱他最爱他 |

|

讲道理光看导演的样子真没想到他这么细腻。 |

|

千丝万缕,这部看着特别痛… |

|

男 帥 女 美 的 一 家 |

|

EE-2403 |

|

家庭的和谐通过父权的削弱和垮塌来建立,意大利新现实主义真没让人失望过。在人生这辆轨迹确定的火车上,我们只能向前冲,哪怕碾过某人,哪怕开往深渊。 |

|

年幼的我们也许并不熟稔世事,觉得什么都会永生,直到真正经历生离死别。当一个小孩经历死亡的时候,他就已经不是小孩了,生命从来是有限的,因此才更应该且行且珍惜。最近我总是频繁想起那时候的你和我,虽然再也不可能回去了,却依旧十分感慨,如果能够成长得再慢一点该有多好啊。也许谁都难免沮丧失落,却终究得有人去扮演大人的角色,我更愿意为你担下这一份职责,我想让你更加义无反顾地轻装上阵。 |

|

皮亚托·杰米的现实主义,却处在朦胧之处,所以才不如徳西卡吧。 |

|

完全无感。 |

|

我觉得应该是小儿子的视角讲述家里的事,除了自己也有父亲占的部分很大,讲的是家庭琐事。虽然父亲酗酒还有急躁脾气,什么事都要管。但是经历过不好的事加上父亲去世,家庭和睦如初为结局。父亲不在了,但感觉他一直还在。喜欢故事强烈的人,会感觉一般。 |

|

在新现实主义式的平凡、哀婉与感动、释然中潸然泪下不能自已。生活的真实从未如此清白的摆在我面前,这份透心的震撼直教我叹然不已。而电影或许就该是生活悲欢的那面纯实之镜。 |

|

Pietro Germi用两个小时的时间勾勒一个铁路工人的家庭在一年间的种种变化。铁路工人之间(或者说是不回家的酒友之间)的友谊终究牢固,但这个家庭却在工友的眼皮底下逐渐分崩离析。相比对糟糕的工作环境的控诉(但工会又对此毫无作用),导演更在意的似乎是这样一个男性工人给他的家庭带来破坏:这位父亲在家里对妻子颐指气使,不关心儿女的健康,出手打女儿把她逼走……母亲拼尽全力维系这个家庭,精疲力竭(最后一个镜头里她疲倦空荡的眼神非常动人)。如此繁杂的鸿篇巨制中,每个人物都有自己的轨迹,每段故事都既有情感浓度有毫不拖泥带水,儿童视角的使用很好地控制了这种沉重,保持了故事的流畅。太精彩了,感觉这才是新现实主义的高峰!(结束时放映厅里响起的掌声证明不止我一个人这么想) |

|

配乐催泪。 |

|

以小孩的视角展现了大爱 |

|

一般,小时候看应该很喜欢 |

|

6这才是电影该有的样子吧! |

|

毕竟是意大利新现实主义,明明可以皆大欢喜,却仍加了个悲剧的结尾。表达家庭情感并不是新现实主义的长项,但这部电影相对比较感性。 |

|

同为意大利新现实主义作品,不如《偷自行车的人》《大地在波动》,货车司机安德烈一家人的设置虽然很有代表性,但刻画人物和讲故事的能力还是差了一些,尤其是女儿这条线处理得比较混乱,倒叙效果不佳,女婿给妈妈提出离婚的想法,之后导演又安排了一场夫妻店内交流的戏,和前面的戏接不上。配乐和效果声运用的也不好,作为故事片来看不乏动人之处,但技法上需要再提高 |

|

剽悍的人生我不需要解释 |

|

铁路员工现实生活面面观。每一幕都饱经风霜,工作生活家庭,各种繁杂琐碎烦恼不如意,暴躁莽撞的父亲、疲惫隐忍的母亲、不得志的儿子、情感经历坎坷的女儿,矛盾纷争,众人皆愁,生活象戳满了刺,棘手扎心。这是无数普通人真实生活的集合,呈现出复杂的质感和肌理。结局的聚会亮色暖心到落泪,因为明白这是创作者“制造”的、超越现实的期待。 |

![豆瓣评分]() 8.3 (608票)

8.3 (608票)

![IMDB评分]() 7.7 (1,382票)

7.7 (1,382票)![TMDB评分]() 7.80 (热度:3.26)

7.80 (热度:3.26)