|

【B】一部关于人类如何驯服“光”的电影:白天的光在情景里是被动的,它们在阴影下被排挤、压迫、割裂;夜晚的光则重新占据了主导地位,它们在黑暗中负责引导、探索与静默。在这呓语空间内,光线为那些模糊的人物构建起属于他们的舞台。最后,在近乎魔幻的白日之下,“光”终于摆脱了创作者们的控制,在眩晕中携带着灵魂远去。 |

|

先不说好不好看 可能是我比较孤陋寡闻 这电影的拍摄是我见过最诡异的取光手法…… |

|

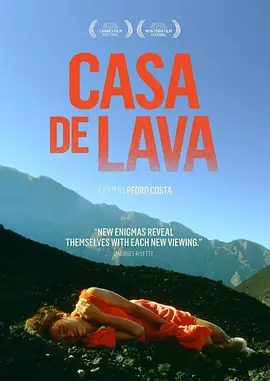

王家卫的船票,科斯塔的机票。 |

|

作者风格独树一帜,大部分情节场景都深陷在黑暗之中,打光镜头仅仅露出人物的脸孔和手脚,神父抽搐的双手、女主角的眼泪,让人难以忘怀。不少画面更具有油画版的古典质感,散发出一种难以抗拒的宗教味道和悲剧暗示。光影明暗的极致处理让人恍然入梦,而且是一场难以醒来的噩梦。影片对白不多,侧重在刻画环境气氛,梦境与现实的边界难以分辨,却透过这种风格化的处理反映出女主人公对亡夫的思念,同时也对这个贫民窟生存状况有一个超现实与感性的描绘,比常见刻意卖惨的现实主义有更意想不到的效果。 |

|

#24th Busan IFF# 2019洛迦诺金豹+最佳女演员。慕名而来不过确实欣赏不来,画意摄影相当之有风格(高对比度,敢于使用大量纯黑色,画面只有局部是亮的,低机位,广角镜头等等),不过实在是不明觉厉且抓不到重点。 |

|

2020005 三星好片。 美学越来越追求极致 但是叙事依靠了大量对白 有点割裂。让观众看到比让观众听到更好。或许为了美学完全放弃叙事也行。Costa美学和叙事比较协调的是《旺妲的房间》 因为是一个现代故事。 |

|

《反基督者》,《郊游》,《瓦雷拉》,这几部电影像是在黑布上作画,将数字摄影推到纯洁高贵之地,叹为观止。与《前进青春》构成相隔40年的互文,颤抖的手和影子,是方泰尼亚唯一与风火水自然韵律的连接。结尾的劳作和生机,与《安吉里卡奇遇》异曲同工。 |

|

对整个人类学与社会学进行反向间离,观者被抛向太空,幽冥影像似窥洞中偷看得来,远在地球上从未观测到的另一极,科斯塔宛如来自宇宙的外星生命,将亲切变得陌生,将日常变得超验,拍摄对象-观众-创作者的稳定三角彻底决裂散落在三个时空,而关系失衡裂变出的具备代表性的统一征象——电影,回归土壤,生根发芽,最客观的史学,最真实的生命。 |

|

@FLC. |

|

一个被组接的舞台。 |

|

A / 要如何区分黑暗与光亮呢?在影片大多数镜头中,光并不是从孔隙中投射进来的——它无需被溯源,它本就是黑暗里生长的孔隙。当我们看到光和实际空间被沉静地并置在一起时,世界更像是叠合的两层:一个是由门窗、楼梯、巷弄与断壁连成的废墟;另一个则是蚁穴般的光路迷宫。镜头下逡巡的人更像是在两个世界的交汇处浮动,他们的力从两者间的罅隙中萌芽。在最终的生命咒语中,光倏忽间隐没于自然并将人释放,世界在屋顶重新降生。 |

|

见过为美术而美术,为摄影而摄影的,还没见过为打灯光而拍的电影。恍忽间,好像看到李康生站在苏丽珍买面回家的转角路灯下抽烟~ |

|

极致的黑白光影,局部画面呈现与油画般凝固不动的表演下,电影所表达的母题完全脱离故事/叙事,让位于画面的主导,葡式电影人对超越形式的形式主义痴迷可见一斑。 |

|

c'est cinema |

|

阅片越多越不喜欢这种人物自言自语,演员之间没有交流互动的片子,这种片对现场的要求不高,多是靠充足的准备,看不到灵气 |

|

#CurzonMayfair #LFF #9mins 《闭上眼睛》前观看了短片,感觉需要找机会补一下全片,三分屏,迷宫间无尽的徘徊,上帝凝视下的苦痛,仅露出半张脸的迷茫,短片伴随着圣歌般地哼唱进行,那苦痛仿佛无法言语描述,只能通过这种形式传递。 |

|

QY-328,科斯塔的美学风格达到了极致,这次的故事在细节上也非常的精巧细致,很多呼应的细节在交代人物的关系和故事前后的逻辑,来辅助观众捋清这个故事,称得上是一部导演的巅峰之作了!这个女人的眼神太有故事了,喃喃自语中探寻着她的爱情和她的一生。 |

|

奇妙的取光方式,油画般的质感,讲什么都不重要了,能感受到悲伤在画布上流淌。 |

|

数字摄影确保了黑暗的纯粹,Vitalina撞到门框的那个镜头动作,好似用手将布在脸上的阴影抹去,可能是用阴影在银幕上作画的最高一层境界。 |

|

#BIFF 完全成熟而精彩的典型佩德罗·科斯塔风:近乎油画般的布光、表情、身体局部的特写(脚/手)、缓慢的动作、方泰尼亚逼仄的空间感和暗示的剧情。最精彩的还是声音处理,交织着外在世界和内心感受(单看文图拉抖手时的声音处理就很厉害了)。 |

|

漫无止境的等待和执念,是死亡赠予了自己如愿。凝视,沉思,悲恸,自叙,时间的流逝被封存在高对比中度饱和的画面里。暗影中除少量光线聚焦之外,其余人物都稀数弥散成了鬼魅幽魂,共同构织成女主绵亘近半个世纪的哀怨。结尾的晴空一如当年,令人长纾。 |

|

哦,黑暗的光,光是黑暗,黑皮肤的阴影活在这片黑中,也如沃荷的特写般凝视着它,宁静又悲怆,科斯塔触发了太多的回忆,面对死亡与告别,我们是否都“太晚了”?最后一镜似乎对此有话说。 |

|

总算熬到了结束 内心唱起了立邦漆广告(? |

|

Vitalina带着其充满神性的轮廓出现在画框中,人物溶解凝滞为景观的一股内力,在严谨平稳的诵读节奏下,将所有的中介层分离出来。电影精心搭建的残缺场域是一种记忆的容器,诵读者在巴洛克的影像里游荡于过去与未来之间,时间性的语法是唯一抵抗混沌意识的存在。一种幽冥而超自然的力量闯入,将人物围困于身份政治的夹缝之中。 |

|

坐第一排仰视观瞻了屹然成仙的科斯塔洛迦诺金豹奖作品,迷之打光让纯黑人演员大量夜戏破败的场景焕发更多的生命力和艺术表现,甚至会注意捕捉到银幕上每一个反光点,被阴影覆盖的边框反而起到了延伸的作用。固定的镜头(有两次移动)几乎没有重复的画面(只有首尾的小巷和拍了四次的祭台也都稍有变化),导致眼睛不想错过每一帧欣赏。但是这个从非洲到葡萄牙的被移民者惨兮兮的故事和宗教意味实在太不好进入也有碍理解更深的含义了。#金马56# |

|

这般太阳夜晚依然闪耀。 |

|

美学上愈发极致 |

|

Vitalina Varela 與 神父的哀傷、憤怒、無力的神情,太讓人絕望。但確實也無法體會到心裡面其複雜的情感。即使由頭到尾是有少許變化的。而該片的用光太特別了,一種類似

Spotlight式的硬光,特別不真實,但卻很符合戲裡的心情。★★☆ |

|

太好看。熟悉或不熟悉科斯塔的人,都应该能够看到这部电影的惊艳绝伦,那些默片式的镜头、那些仿佛融合了超清摄影和手工上色的画面在电影院里看一定能带来极大的享受。但从另一方面来说,它又有些太完成了——乃至太精致化,太臣服于人物,似乎回到了某种传统、某种叙事或者某种过于明晰的英雄人物的范式。另外,可以开个豆列:“在结尾回到我的房间。” |

|

内部(局部)的光源作为观看的立场,人物即是嵌于装置中的雕塑,语境消亡与秩序坍塌相互指涉。然而,无出口的隐形笼罩也阻碍了情绪的排解,观众只得跳出语境回顾整体,此刻的重建发生在故事之外 |

|

佩德罗·科斯塔新作,2019洛迦诺金豹奖+影后。影片几乎全部由固定长镜组成,4:3的局促限制性画幅,打光极度风格化,以室内戏为主,硬光,斜射光,暗调高反差,每个镜头只有一部分被照亮,而人物在前半部分常常部分隐没在黑暗中,或者故意错开高光位。色彩调配极佳,配合布光,使原本日常而细碎的物件和空间都显得神圣和诗意了起来。人物如同静物或雕塑(想及[去年在马里昂巴德]),动作迟滞,配上稍显碎片化、情节稀零的一组组镜头,恍若荒诞舞台剧。不少信息直接由人物独白或自语道出。零配乐,自然声。故影片缺陷就是形式与内容比较割裂,尽管视觉上绝美,但内容传达方式难以令人共情——静态舞台形式+近乎无情节,但逊于罗伊·安德森,属于典型的过头的艺术电影。PS:影片后半部光照渐次加强,人物正脸全显,及至最后一镜首次白天户外。(8.5/10) |

|

佩德罗·科斯塔对固定机位打光的把控已经到了艺术品的程度,光的明暗变化对故事起到了强烈推动作用。饱受疾苦的妇人,赶赴被弃自己的亡夫葬礼,目睹的却是后续剪不断的苦涩。生活的拧巴,填不满,也掏不空。 |

|

经常听到人说创作者要和人物站在一起,思来想去也就科斯塔做到了如此这般地倾听人物诉说。 |

|

世界上的眼泪自有其固定的量。某个地方有人哭起来,另一个地方就必然有人停住了哭。

笑也一样。如此,我们就不要去说我们时代的坏话了,它并不比以往的时代更糟糕。我们也不要去说我们时代的好话了。 |

|

2021-2-4重看。科斯塔一贯的打光美学,局部光源穿透黑暗,聚焦于苦难深重的脸,折射于粗粝墙面,共建幽冥氛围;用光如泼墨处留白,人形于无限幽暗处剪影如鬼魅,一出似梦非梦的追忆。

与记忆中明媚的佛得角成对比的是追述中幽冥环绕的往事,以及陷于光线深处的里斯本低下层现实废墟,无法用葡萄牙语沟通的失语境地,无法控诉的亡灵;结尾终于转向明媚室外,屋顶上开启的新生。

透过铁栅栏窥视失去信仰的神父,如头顶荆棘的耶稣,惊到了。 |

|

精神抖擞着来看,还是睡着大半,就当欣赏黑人油画了。伊比利亚半岛两个玩缓慢沉闷的艺术家,阿尔伯特塞拉至少还远远的走走,科斯塔就静物画了。 |

|

让情绪淹没表达,利用构图塑造世界,或许应该从光影中解读文本。3.5. |

|

8.3 第一部科斯塔,某种黑白电影。科斯塔强烈的作者风格与电影的语境非常匹配,纯黑色调和舞台剧式的打光赋予了电影一种如宗教式的肃穆。Vitalina随着死亡而来,在沉寂的黑暗中她带来了光,空无一人的教堂有了信徒,情感受挫的儿女得到安抚,破碎的一切也修补如初,于是白日终于出现,局部的场景成为了完整的空间。丰富的画外音和画外空间构建出了一种鬼魅的质感,慢慢悠悠的调性更是突出了影像的迷人。 |

|

ce n’est pas cinéma,c’est photographie |

|

影20358:导演很讨巧的的使用光影讲一个简单的故事。少许台词也充满诗意与神性!幽中有明,暗中有鸣!亡人的生命价值在于被悼念与被追忆,才让这场葬礼显得如此肃穆,逃离的人有乡愁,欲归原乡。(一开始想到色达的小房子;100分钟的明亮小屋有些突兀,最后几分钟的明亮葬礼有些多余,最后的镜头与100分钟的镜头合一起多好。) |

|

舞台剧(空间)和皮影戏(平面)的相互渗透,叙事和美学都走向了某种极端。第一部科斯塔。 |

|

3.5 / 尽可能的省略,反而让电影的形式感变得更为凝重,我不确定这是否是一件好事,因为对于科斯塔来说,他一向的目的显然是在尝试消解创作与生活的边界,以此让虚构的作品达到完全的真实,然而作为一个极其不入流的观众,我每每又感觉他的努力反而会使他反其道而行。另外,我在看他电影的时候,也总会想到杜拉斯(作为导演的杜拉斯)。某程度上,他们都在做着“反电影”的事情,其拍片方式确实不太平易近人,至于其拍片理念则就更难理解了。想要完全明白个中魅力的话,我想,也许我真的还需要更多的时间。不过,电影总是会等我的,我深信这一点。 |

|

Costa最sensitive的、纯粹极了的电影,回应光线成了人们唯一要做的,因为忘却肉身的人只剩下灵魂了。这种单纯的动机也不自觉填补了最原始思路与最精致形式之间的隐秘丘壑,是不可拆解的作品 |

|

7.0 |

|

1,看科斯塔是看什么?就是看他且独属于他的布光和构图。2,这种“用静止的镜头长时间拍摄静止的物体”的拍摄方式可以一直追溯到《大地在波动》,尤其将科斯塔同维斯康蒂联系起来,他们同享一致的美学立场——善于创造、捕捉拍摄主体固有的高贵特质。文图拉在片中显然被塑造成为耶稣基督一般的存在,尤其当他斜倚在地上,一边因病痛而手抖着,一边念出那句,“当基督感到自己,大限将至,肃穆、沉着又安详……”正是科斯塔对角色的一种自反性描述。3,今年为人所津津乐道的是柏林电影节的“列夫朗道宇宙”,但科斯塔难道不是正创造着他的“方泰尼亚宇宙”?拍摄的主体从旺妲到文图拉再到本片的维塔利娜,还将继续延续下去…… |

|

⭐️⭐️给Vitalina |

|

7.5/10。女主等了好久终于等到一张从非洲到里斯本机票,本想飞去里斯本与久未见面的丈夫(他也是非洲人,去里斯本打工)重聚,到了后却发现丈夫几天前已死。伤心的女主四处游荡试图寻找/揣测丈夫生前的踪迹与事迹。影片运用声音低沉的读台词口吻&诗意的台词、缓慢的剪辑/叙事节奏、大量固定镜头(其它的是一些缓慢的运镜)、零配乐、摄影/布光、少移动且缓移动的表演模式等营造了深沉厚重的压抑诗意。但影片摄影/布光/角色表演模式皆太抓马化,不够静默/内敛,导致影像整体显得紊乱。 |

|

女性的压抑。光影之间的微妙变化 |

|

无论白天夜晚都在黑暗里发梦,走不出从前,也无法理解现在。科斯塔已经可以说是神乎其技,不仅高反差的斑驳光线让人联想到表现主义,变形夸张的建筑造型,乌云翻滚的天空,黑暗中角色的呢喃低语,神父抖动的双手和惨白的指甲……根本就是一出活死人的大戏。而且这一切竟然发生在一个完全看不出任何欧洲样儿的贫民窟,令人惊讶的不是真实和不是美,而是想象力。片子里唯一的一抹亮色属于一个年轻女子,她毫无征兆地出现,而且又成为影片的结尾,这到底是那个卷走所有钱财的年轻“维塔利娜”,还是年轻时的维塔利娜?科斯塔开放了情节,开放了结尾,开放了结构,但不变的是一个女人痛苦的半生。 |

|

固定长镜头坚固稳定,摄影纯净而通透。镜头趋向于凝滞,考验并调动着每个观者的临场体验,死亡不断对生前的世俗情感与超验的宗教理论发出追问。 |

![豆瓣评分]() 7.1 (1757票)

7.1 (1757票)

![IMDB评分]() 6.7 (2,535票)

6.7 (2,535票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 95%

烂番茄: 95%![Metacritics评分]() Metacritics: 86

Metacritics: 86![TMDB评分]() 7.00 (热度:4.23)

7.00 (热度:4.23)