|

3.5。这就是电影呀,一个天真率性的浪漫主义者拍出来的电影。这次的调调跟着主角一起变得沉着了,的确观影乐趣不及从前。主角是动人的,一个罪恶之城里善良而沉着的英雄。两个女人间的情感关系在案件审理的不同阶段中被逐渐揭开,她们暧昧的作案动机和说不清的复杂心绪,岂能是强情节的刑侦电视剧能展现的? |

|

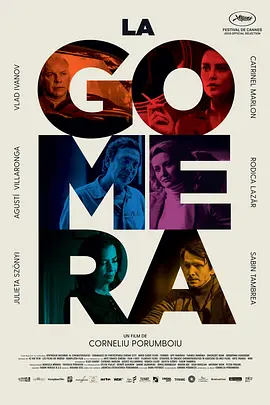

🔹siff2019🔹蕾雅赛杜连眼袋里也都是戏。 |

|

戛纳主竞赛级别的CSI犯罪现场。用调度区分前后两段并形成前后互文,镜头也始终在寻找“鲁贝之光”。安托万的演员选择或是一个败笔。 |

|

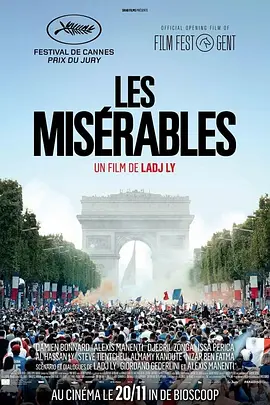

#72nd Cannes# 又是一部配不上主竞赛的。多加一颗星给蕾雅赛杜。万万没想到《鲁贝之灯》竟然是一部主旋律……而且还是英模人物这个路子的,真是让人大跌眼镜。影片比较好的地方是跟《悲惨世界》呼应的、关于鲁贝工业凋敝,失业严重、移民聚集、犯罪猖獗的社会环境的描述;同时把全片的力气不是集中在查案,而是审讯上。有着对法国警察工作流程和审讯技巧的详细描述,而最精彩的莫过于如何通过各种技巧行程心理压迫,让两名犯罪嫌疑人供述罪行的过程;同时也将这对拉拉的关系写得非常有张力。但是!!实在受不了的是,警长和新来的警探这俩人形象被塑造得各种伟光正,若不是讲法语我真要以为是国产片了…… |

|

2.5 星,整体一般,表演还行,就是不知道内核是什么,没什么惊喜! |

|

“你从小一直受苦,像个男孩子一样脏兮兮,直到你遇到了克劳德,她非常有魅力,但是不好相处。” “克劳德她睡在哪个牢房?既然我们都认罪了,能不能不要把我们分开。” 只有我看到了爱情吗?文艺片里面色苍白的蕾雅真的比好莱坞商业片里耐人寻味多了。这真的不是LGBT电影? |

|

5.5 搞半天是个三流罪案片+二流爱情片,戴勒普尚明显找不到拍悬疑片的节奏,配乐塞的太满,主线支线不仅毫无关联还没有区分,蕾雅赛杜全程一个表情。我明白导演想通过特写捕捉警察/嫌疑犯神态的焦虑和混乱以及背后潜藏的情感,可是文本实在是太薄,看了第一眼就知道每个人的内心想法却活生生吵了一个小时,无意义的糟糕。建议戴勒普尚去找拉吉利学学如何拍“法国没救了” |

|

B / 散乱中见规整的“多组对照实验”结构,速度与力量的控制收放自如。 |

|

前半段直面法国治安现状令人惊喜,谁知道后半段突然就跟着两女主突然变成事无巨细的审讯纪录片。典型的法国导演作品,一边被各种惊人的细腻细节震撼打动,一边被整体的毫无章法气得半死。 |

|

福茂的问题。 |

|

挺中规中矩的“双姝犯罪片”,虽然少了些《末路狂花》vibe或是智障喜剧那样的明显风格,导致进行得有些沉闷;却在气氛烘托(鲁贝城的诸多移民问题、治安体察以及底层人民的众生相)以及和层层深诱(交代托词、“好警察/坏警察”、证词引导)超出预期。合格的法制推理节目,蕾老师是美的。 |

|

睡着被吵醒然后再睡着再被吵醒,如此循环好几次,真的打扰了 :)#siff2019# (我的又一届上影节还没开始就这么结束了我是真的恨qwq) |

|

年度十佳候选。其实跟《我青春的三段回忆》相去不远,A la recherche du temps perdu. 通过口供,现场重演来追寻逝去的时光,以及确证爱情。重访的现场是个想象的空间,在此当下的自我和过去的自我相遇弥合。“警察”是时间的缝合者,它在德普勒尚的电影中还可以是间谍,导演,或者主角本人。而片尾的赛马是一种真正的解脱,因为警察可以放下所有逝去的时间,和一个跳动的当下同在。这也是对鲁贝,一个被浪漫化的罪恶之城,最深情的宣誓:“吾往矣”。 |

|

从头到尾都是审讯戏,包括日常审讯和核心的一起凶案对拉拉凶手的分别审讯、合体审讯...蕾雅赛杜演技是真的不错,每次拍到她导演就忍不住把大特写推上去了XD |

|

只可惜后半段着力描写单个案件时候远不如前半段多事件随性展现有力 ★★★☆ |

|

真是《今日说法》了,电影后半段的伦理大戏简直是浪费时间啊🙄🙄🙄🙄🙄🙄 |

|

4.5 时间切片。依旧的多兰式歇斯底里。简直是神一般的审讯戏,视线、神态、语调下每一次拉锯后细微的人物状态变化。看到警察和罪案就把片子当悬疑片看到底是啥毛病? |

|

开场,鲁贝的霓虹灯叠化为一种廉价的超现实主义,《鲁贝之灯》则是一部完全由法国完成的美国电影,观看者的“凝视”权力在影片中被戴普勒尚实体化,作为“穿透”的目光及其背后的主体--雅各布警长。在他负数性质的运动与自由地“介入”之中,产生着某种空间概念,或者说“鲁贝之神”,在影片结尾,两名嫌疑人回到作案地点,如同哑剧般搬演作案场景之时,影片展现了一种至高的权力,不可逆转的时间通过召回历时的事件被至高之观看者修补,使其成为在场,特殊意义上的“闪回”。 |

|

最私人的一部德斯普里钦。电影中的鲁贝如一头奄奄一息的巨兽,阿诺沿着记忆中的“解剖图解”穿梭在巨兽骨骼和脏器组成的庞大迷宫中。案件侦破如疾病诊治,电影探寻解救这头垂危城市生命的方案,即便它的癌细胞早已扩散在每一寸街巷。寒夜中,收起眷顾之心的神都沉睡了,不愿放弃的人们举起火把守候在希望的尸体旁,一出可悲与可敬的现代寓言。 |

|

对照组拍法夹杂浪漫主义私货,一种意义上的反类型,很纯粹,很有趣 |

|

居然成为了今年的《最后的模样》。 |

|

“你从小就是个美人吧。十岁的时候从没付出过代价,裙子从天而降,男孩环绕,多么嚣张的小姑娘。而当你蓦然回首,自己已经三十了,有孩子,在酗酒,身边有一个你不知怎么爱的人。你才知道一切都有代价。生活本应像童年一样美好,但事与愿违。”//很平的本子,但台词喜欢。用光也好。 |

|

德普勒尚还是一身法国知识分子的臭毛病——琐碎絮叨漫无边际永远抓不住重点 |

|

看之前觉得应该叫「鲁贝之光」,看之后觉得应该叫「鲁贝的光」,但总不是盏路“灯”吧...|20191104重看 |

|

能理解《暴雪将至》为什么在法国受欢迎了,这也能有国内片商引进,对老板深表同情。 |

|

《重案六组》 |

|

她们在枕头下交握了双手,却是在亲手扼杀爱情。这座城市地铁里有作奸犯科的男人,监狱里有满心仇恨的侄儿,街道上有离家出走的少女,房间里有铤而走险的恋人。想在儿子圣餐时还是婚礼上与他相见,拼凑证词重现杀人现场,却是如赌马一样的博弈。这个时代已经没有断头台了,爱情在凋谢,这座城市也如此。 |

|

没有情绪,没有感觉。警长就像一个「精通人性的男讲师」一般,每一次莫名往他脸上推镜头,厌恶之情就多了一分。 |

|

重案六组... 法国警察这么有钱么买得起马? |

|

多数时间都漫无目的,直到最后才从不均衡的视点转向了审讯的真相,两个女演员演得好。 |

|

非但不相似,反而从机理即远离任何探案剧集。戴普勒尚对片中所有的案件都漠不关心,但整个城市空间却借由这种繁复、看似缺少重点的讲述不断得到建立。我们不再能看到他既往作品中那些情绪喷薄的人物,实际上只是经过了一层置换,既往作品中的事件变成人物的讲述,而人物变成了鲁贝,这座城市。 |

|

前后两段割裂明显,开始还是慢慢旋转万花筒般强调人物群像和社会背景,后半段火力突然完全集中在案件上,情感上断层,以至于我不太能理解安托万的角色了。后半段审讯戏和两位女主的对手戏精湛,牢房前无意间吐露的一句话让人汗毛倒立,也打开了故事的多种可能性。(对不起导演,前半部分睡了十分钟... |

|

充分倚靠时间的消耗刺激观众的身心耐力,全场看睡率达90%?水准之内,多处配乐带我们回到《哨兵》时的状态 |

|

以叠化圣诞彩灯为始,强调地理环境,警局下派任务一场戏将几组案件并置;审讯戏对视距的收缩,情绪方自混乱中被萃取提炼而出,一气呵成。自然地,配乐是满了些,但恕我无法用分类逻辑或微观视角欣赏。真不知道能有哪集CSI能拍得如此舒心畅快。 |

|

一流的导演,一流的电影。 |

|

前面很乏味,看到中盘才明白,导演的意图不是让我们放在案件上。而是去观察一对社会边缘人女孩慢慢崩溃的过程,先是逻辑的瓦解,然后是理智的瓦解,然后是信任的瓦解,最后是情感的瓦解。直到最后你会看到严刑逼供的警察竟然提供了一种可以依靠的安全感,讲出真相,变成三十年非人道的一场治愈。 |

|

我是在主竞赛看了一集csi episode吗? |

|

1.通过一个个案件在观众心里搭建出鲁贝这座城市,贫穷、破败、无序......亦呈现了爱;2.影片呈现方式过于纪实,案件又十分普通,以至于非常无聊——八旬老人惨死家中,这一切的背后!究竟是人性的扭曲?还是道德的沦丧? |

|

气质出众。新千年十佳之一 |

|

80/100,如果把这片完全当做类型片那可真是完蛋了。//对于鲁贝城市空间的遮蔽展现,不强调自然与物理的,而是在事件中发掘文化的、社会的。前半段在绵延不断的时间裂隙中匀速前行,构筑出鲁贝昏黄的“真实”。后半段审讯戏的渐进节奏与视线转换简直完美,语气的进攻,心理的溃败。黑暗中光点闪亮,那是罪吗。为不灭的法国电影精神与情感致敬。 |

|

中规中矩地还原了一起凶杀案,审讯戏还挺好看的,但是实在不知道导演想表达什么,是说每个人都需要找到自己的位置吗?更或许这部电影也是为演员演技量身打造的。2.5 |

|

法国人都知道Roschdy Zem的脸是flic脸,所以这么cliche的选择是为了票房吧。不停用配乐和音乐来改变电影平乏的节奏,平庸的剧情和不搭调的对白真的不失为聪明…可…现实中法国人真不这么讲话,太多做作还有说话很快像背台词的戏,而且整个片子的节奏问题严重!不停出戏,男2号时时出现温柔脸性感至极也太过故意,这个设定不怎么样。警察的设置都真的是不怎么样……去看看那位曾经做过警察的细腻敏感的Olivier Marchal 是怎么说话的…..是怎么拍警察的。无论你有多少思想和社会问题想要表达,整个构架过于空了,演员表演犹如过山车,所有操北非口音法语的演员都经常演过头或者不会演,这到底在干嘛???整体的制作更像是一个法国电视剧缩版,灯打得好点了,名演多,绝大部分配角说台词的节奏都和电视剧如出一辙 |

|

同样是街头电影,我更喜欢悲惨世界的粗糙 |

|

无限伤感的求真之旅,从当众孤独开始。一旦尝试进入角色,便再也脱不开身,抹除记忆,消灭自我,我们是在扮演谁,还是在成为谁。理智将我们锁住,但情感绝不会轻易放手。这不是一部罪案片,戴普勒尚拍的是存在。 |

|

四星半,结构独具慧心,前半段视角闲散的交织是一种幽魂般的精神意识在城市中不断穿梭,仿若体验着糜烂的气息,凝视着瘫痪的巨兽,后半段视线收束到由空间的巨兽吞吐出的畸形产物,形成了一个漏洞百出却无法撼动的僵局,在外部力量的压逼扰动下情感牵动意志,意志重新确认记忆,当下刻写着过去,幻化为一个无限丰富无限暧昧无限多义的现代罗生门。 |

![[Deleted]](https://img9.doubanio.com/icon/up59018976-5.jpg)

|

可以预计,等Arnaud Desplechin“死后立传”时加上“青春的三段回忆”“伊斯梅尔的幽魂”将会共同构成“鲁贝三部曲”;作者风格兼具探案剧类型故事的深化,如今仍有这样的创作空间仍是电影的幸事,影片中不断呼应的细节(四案件、玛丽/克劳德开场、两代警员的种种传承),让三层情景的设计和隐喻如此紧凑和具有形式感,从客观环境(城市犯罪的恐惧)到个体(入刑罪犯者的恐惧)再到影片观众(所见的谋杀重现的恐惧)的感受,用“强奸犯已抓”的提示组成了一轮回不止的魔比斯环; |

|

整个鲁贝都崩坏了 正义警察也成不了明灯 还是喜欢Oh Mercy这个名字。是那种细腻又理性的悲悯。 |

|

和系列前作差异较大,前半段碎片式多条线索配合夜色迷离颇有质感,后半段重点落于一个案件后突然失衡;双女主最后的对望有感觉。 |

|

Chacun est perdu et coupable. 英文片名更直白地点明了导演的意图,但电影拍得更像法语片名一样隐晦。 |

|

我觉得分数低主要是因为国内的观众不太能习惯法国人叙述的方式…包含在两个人之间几乎惊心动魄的相互指责,失望,暗示,自私和爱,和解和包容,悔恨像一根根刺一样扎到心里,从影院里出来时候心里都是木的。探长几乎可以说是悲悯的 |

![豆瓣评分]() 6.5 (2401票)

6.5 (2401票)

![IMDB评分]() 6.3 (2,545票)

6.3 (2,545票)![Metacritics评分]() Metacritics: 51

Metacritics: 51![TMDB评分]() 6.50 (热度:6.15)

6.50 (热度:6.15)