|

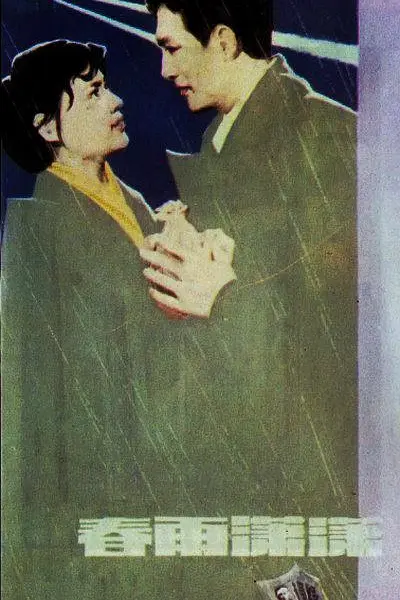

从浩劫中走出开始反思阶级斗争为纲,逐步觉醒并质疑组织和秩序。春雨迷蒙极富诗意,既抒发了颠沛流离的哀愁情绪,又暗示了未来中国的无限生机。多用变焦镜头,重视音乐音响 |

|

第四代破冰期后四五诗意名作,前半阴郁紧张气氛到位,“听说广场上有一百万人。” 70年代变焦与大配乐,人物及表演则多少看到样板戏程式化遗毒。“严酷的斗争,会重新组合人们的远近亲疏。” “总有一天,沉默的人民会重新诉说。” 怎么讲,如能更进一步跳出换码头拜爹格局与黑白二元思维桎梏的话,也就不是那个时空(重点是空)会出现的作品了。p.s. 玉兰与轮渡,疑似扬镇。 |

|

用一个领袖反对另一个领袖,客厅中周恩来的画像取代了毛的画像,哀婉愤怒的悼诗某种意义上取代了颂歌,但总之是因父之名的反抗,在这个时段的时代氛围中,也在电影艺术作品中,人们不得不以父之名参与弑父行为,周的形象在这时进入最后的辉煌,同时,群众的共同愤慨也形成了一种相互传递的、具有最大共识的情绪,使得掩护一个病人(犯人/反革命)成为群众行为,这个情节也出现在《巴山夜雨》等片中。 |

|

对于女主角决定保护犯人的原因交代不清楚,对于那个时代的人来说是清楚明了的,但是脱离了那个时代语境,就显得有些朦胧了。影片中部诗人悼念周总理来的太突兀,感觉是情感的强行转移,元素的强行添加。影片结尾男主角虽然转变了,但是叫女主角出来开车那段戏中却没有表态,男主角给女主角的心中叫她一定要来,来了只是开车也不说自己要做什么、什么态度,甚至告诉她有人要根据我找到你再找到烦人,那你还叫你老婆出来干嘛? |

|

电影语言的抒情 |

|

丁荫楠导演首作,与同年的《生活的颤音》一样聚焦1976年的四五运动。《生》片是正面猛攻,这部是侧写。全片笼罩在江南烟雨的迷离意境里,于凄风苦雨中孕育春的生机,主题曲幽咽动人。主线极有张力:身为护士的妻子护送在四五运动中被污为“暴徒”的政治犯南下,身为警察的丈夫奉命一路追捕。涉情与法的交锋,以及朴素的公民抗命。周在前台,人人怀念他,以浇各自心中块垒,毛彻底隐身,只剩下广播里一句有力的影射:“秦始皇的时代已经结束了!”这种处理显然得到了上峰的许可,可见70年代末的的思潮和风向。可惜剧作空有诗意,欠缺血肉,太单薄了,人物也苍白符号化,林默予演的女诗人举手投足还带着样板戏的老味道。另,林默予和男主章杰,在北影红楼梦里一个是贾母,一个是贾政。 |

|

该片初具一格,没有热热闹闹的场所面,没有太多华丽的语言,也没有太多曲折的情节,更没有故意引人嬉笑的噱头,而是力求刻画人物,表现他们的内心世界。编剧在这方面有所注意,而导演、演员对艺术的再创作上也做出了努力,摄影所取角度和光的运用是经过一番心思的。当然不是说该片已达到很高水平,已到完美无缺的程度,它仍有不足之处。但是,它不落老套,别有自己的风格,主题开掘得深些,使人有所感动,看后发人深思,在一定程度上给人留下了印象。 |

|

确实是珠影版《生活的颤音》~~诗音画与人的协奏曲~~ |

|

珠江电影制片厂,丁荫楠+胡柄榴+苏叔阳。背景1976年四五运动,大家能够明辨是非。夫妻因情感外的情况采取不同的行动,顾秀明让丈夫冯春海二选一,要么保护“反革命分子”陈阳,要么以后家庭可能不会幸福。冯春海试图带顾秀明单独离开,顾秀明拒绝并返回。除顾秀明外,女诗人一家、公安退休后的司机、剧院主任都在保护陈阳。剧院地下通道直接通向大山江边,冯春海竟出现在出口处,顾秀明扇了一巴掌,但冯春海思想已经转变,是带他们过江的,两人遂和好,最后安全送走了陈阳。迷你挽联“敬爱的周爷爷”。70年代中后期这几年,电影创作因环境转换变化很快。20240407。 |

|

“严酷的斗争,会重新组织人们的远近亲疏。”天亮后,回忆黎明前的黑暗,尚心有余悸…… |

|

珠影版《生活的颤音》,同样聚焦四·五天安门事件,但无论剧作质量还是影像风格都胜前者几筹。 |

|

历史的甬道黑暗与迷障密布,我们能走出“斗争”的怪圈吗? |

|

C1675 |

|

还是诗意的,但人物太过扁平化,张力维在某些瞬间真是很漂亮 |

|

看过 |

|

后文革叙事,闪回与变焦 |

|

情节简单,群众的帮助。编剧苏叔阳,全片都是阴沉沉的天或者大雨。背景45事件。章杰比张力维大19岁呢。黄宛苏客串火车乘客 |

|

开头和结尾有《巴山夜雨》式氛围,中间还是老一套,比同你的《生活的颤音》差 |

|

视听语言在当时算是很新的了 |

|

两星半//不怎么样 像十七年和改开后的混合产物//伤痕电影看多了就会怀疑这是不是当时电影工作者一种宣泄情绪的方式 太痛了就想发出点声响来//我们需要什么相信什么害怕什么//人类的悲喜不能相通 却似乎能在某种程度上达成互相理解 |

|

意境烘托出色,优秀的电影语言 |

|

中国诗意现实主义吧 |

|

伯 格 曼+谍 影 重 重

诱捕 等类型元素与心理化的慢节奏的初级混搭 |

|

沟壑抚平难易,冲破“恐怖”生机。20160430 |

|

还是太说教了,感觉假大空~ |

|

严酷的斗争会重新组合人们之间的关系 |

|

跟巴山夜雨一比就相形见绌了,不怪前者不行,只怪后者拍的太好 |

|

急于求成的伤痕符号电影。一切来的都很莫名其妙。不过那时候电影中总夹杂着一点诗意倒是挺惹眼的。 |

|

题材符合当时的价值观,因为悼念周总理被通缉逮捕,一个领导班子说一个领导班子的话,办一个领导班子的案 |

|

79年拍的,主打一个悲壮催泪,剧情的悬疑和逻辑都是其次,视听语言还是偏夸张抒情,和两位导演后期的作品相比,本片是稚嫩而真诚的。 |

|

3.5,视角别致,镜头很漂亮。拍的太早了,政治性过强的语言破坏了诗意和生活感,晚拍几年就好了。男女主角一对璧人。 |

|

永远都是在救别人,洗清自己。 |

|

1979年国产优秀影片 |

|

1976年“四五”运动有关的故事。 |

|

好吧。 |

|

潇潇春雨 你为何不停?相信终会雨过天晴… |

|

意境很美 |

|

看第四代的书,涉及到的都看一下 |

|

真诚,动人 |

|

一般 |

|

优酷视频看的,1905电影网没有,优酷和腾讯视频有片源,但画质都很糟糕,不知道是不是到现在都没有修复版?大家说是珠影版《生活的颤音》,确实啊。讲的都是四五运动前后的故事,但更喜欢《生活的颤音》。“严酷的斗争会重新组合人们之间的远近亲疏”。和同时期的《巴山夜雨》《生活的颤音》等片,都包含对病人/犯人/所谓反革命分子的掩护。 |

|

看过留痕 |

|

电影整体无聊,故事普通,没有起伏,没有特色 |

|

男女主演郎才女貌,台词有闪光点。 |

|

同样的题材,《巴山夜雨》5分,《生活的颤音》4分,《春雨潇潇》等而下之。 |

|

7分 |

|

论文/珠影1979/含蓄,“严酷的斗争,会重新组合人们之间的远近亲疏” |

|

《春雨潇潇》电影中那个时代的人心思还是挺简单的 |

|

这是一部症候电影 |

|

用诗意影像来讲述特殊时代的惊险故事.一个通缉犯的逃亡之路 用追与护的两种状态 来表述人们对于真理精神的信仰与坚守.逃犯 护士与警察 三种身份组成的三角关系 在时代背景之下像是一种内心的拷问.爱情与信仰 信仰与职责 职责与命令... 七十年代末充满反思意味的电影创作环境里的产物 |

![豆瓣评分]() 6.5 (85票)

6.5 (85票)