|

@FA&SP the conscience of cinema |

|

以巴勒斯坦七十年代的反抗为议题,但实际上是一部讨论在第三世界革命社会与第一世界消费社会之间的图像政治,此处在法国,彼此在巴勒斯坦,第三世界如何被制作成影像,通过电视来影响消费社会的人们对第三世界的政治情感。对戈达尔来说,重要的是讨论图像政治,而不是政治表态。 |

|

挺有意思。戈达尔用自己1970年拍的电影Jusqu'à la victoire的影像构件了一部新电影。感觉从具体政治课题转向了人如何看、理解和使用文本和影像。 |

|

很不喜欢,装神弄鬼的。 |

|

1、戈达尔“维尔托夫小组”作品之一。2、它当然不是故事片,但是也绝对不是纪录片,戈达尔是电影史里的裂隙,正如他试图在本片中揭示电影自身的断裂一样。3、葛大爷(如果译成葛大耳的话……)越老越战越战越勇,牛逼二字就是这么写的。电影的成规惯例语言语法在他看来都是扯鸡巴蛋,甚好。 |

|

这不是在拍政治的电影,而是政治性的拍电影。 |

|

“我们期望的,不是在我们所在的地方,而是在我们不在的地方,革命。” |

|

1970年戈达尔及其所在的维尔托夫小组接受巴解组织的8000元委托,赴约旦和巴勒斯坦拍摄题为《直到胜利》的宣传片。几个月后爆发黑九月事件,项目显然只能搁置。几年后戈达尔遇上安娜-玛丽,又重新把那些素材拿出来,当成电影纪录虚假问题的批判例证,掉转矛头批判起原来的维尔托夫小组。

“此处是指看着电视的法国家庭,彼处是指巴勒斯坦革命的画面”,无非就是对比蒙太奇的运用,并无创新之处,只是把一直表现手法重复滥用。把梅厄夫人和希特勒不断划等号,而对于1972年奥运会的“慕尼黑惨案”却硬洗成归因到以色列对穆斯林的屠杀,这岂不成了支持用恐怖主义实施报复?戈达尔永远站在道德高地上批判所有人,自己却躲在法国和新娶的妻子玩弄视频把戏,十足的键政魔怔人。 |

|

从中东世界出发,戈达尔和他的维尔托夫小组思考着1970年代的纪录影像...... 而2010年代的这种影像,和本片中呈现的,本质又会有何不同?世界依旧被无限量的噪音和垃圾影像包围着,而也有一小撮人用小型摄影机器,背对着兜售他们的资本家,来纪录着改变和革命,戈达尔甚至又将中东摆到了其新作的中心地区,无疑也证明了这部影片的卓越眼界,两个时代,此处与彼处,关于影像的历史轮回仍旧继续着。 |

|

“在每个瞬间,世界都截然不同,成为暧昧而又复杂的系统的一个部分,不管是什么画面。”-“为了忘记工厂,他看色情杂志。”-“你想以时间来占据空间?”--此处与彼处的连接点是什么?为什么此处能到到达彼处?我将如何到达彼处?此处为何及如何变成彼处?戈达尔:把世界一分为二太简单了,这是错误的。 |

|

打开戈达尔的钥 ♂匙;以前看贝托鲁奇关于卡门的采访,他说他们不想错过这个向戈达尔致敬的机会,虽然卡门比起他之前的作品已经比较好莱坞化了。彼时作为一个高中生无法理解卡门哪里好莱坞了,如今看了这个豁然开朗.... |

|

此处与彼处,无声与有声,时间与空间。 |

|

以前的电影是一段一段的 |

|

尋求斷裂點的粘合可能,此處與彼處只是一處,此時與彼時也是一時,戈達爾的空間、時間哲學。 |

|

“为了听到彼处的声音,在此处学会去看,为了看到别人所做的事,互相之间学着去听,他人就是我们的此处与彼处。” |

|

84/100 强调电视媒介、录影技术、影像的生产及它与“我”的主体性的关系,辩证、分解、理智地看待影像、看待电影(声音与画面)蒙太奇作为政治武器的依据。“声音太大了”,大到能够蒙蔽,让人无法“看见”影像本身。此处与彼处,归根到底两者之间的存在与沟通才更为重要。 |

|

维尔托夫小组时期最对我胃口,高达在此片中详细进一步阐述了它的音、声和图像三位一体蒙太奇技术的构成和原理。 |

|

(满座...) |

|

亦是多年前在法国电影学校看的,还没字幕,为此完全没看懂(估计有字幕也一样),但倒很喜欢整部片的气息。 |

|

这还叫电影么? |

|

此处是片中看电视的法国家庭,也是正在看这部电影的我们,而彼处是巴勒斯坦的人民,也是此时身处战争中无家可归的外乡人。在同一时间世界不同角落上演着不同的境况,幸亏有戈达尔这样的影像记录者让我们不要忘记他人的处境。 |

|

为了听到彼处的声音

在此处学会去看

为了看到别人所作的事情

互相之间学者去听。

他人 那就是。。。

我们的此处和彼处。

所以这到底是什么意思 |

|

8.0/10。①围绕巴勒斯坦解放运动这个主题展开的电影。②一种带着尘土感的「激情(契合文本)而又不失优美」的氛围。③通过摄影、台词、声音、剪辑、多重曝光、多屏画面、异媒介信息/历史影像资料插入等影像元素互相之间的「对位」(类似声画对位那样)谱写了一种超越理性的、完全旋律化的诗意。④有些地方表意太具体,有些地方又抽象地如后期戈达尔,这种拼凑导致影片“四不像”。 |

|

The biggest sin for humans is ignorance, and the ignorance of your ignorance. Godard in the film calls attention to the ignorance of people under mass media and capitalism, the ignorance towards the Thrid World and others' suffering. |

|

。 |

|

巴勒斯坦之间,拍电影是野蛮的 |

|

很左,很碎,很难懂。 |

|

政治意识形态对影像构造的观念世界的篡改。通过时空的不断叠加累积,影像自身膨胀了内容。于是,通过对影像,尤其新闻影像真实性的质疑,导演完成了对革命活动的批判性反思。可在影像革命的道路上,戈达尔依旧壮心不已。 |

|

基本上是一堆碎片,戈達爾還是那個永遠的左翼憤怒青年和存在主義哲學家 |

|

还不错看,不太是蒙太奇的魅力,更加依赖于对政治事件的敏感和直觉。 |

|

70年代戈达尔转向探索蒙太奇作为一种美学实践的政治价值:探索的过程正是呈现的图像本身,表现为1.摆脱蒙太奇法则中的图像堆积-链条,2.从而制造一种间隔/中间性/开放/柏格森意义上的虚拟,图像的断裂和磕碰被德勒兹描述为一种“与(AND)”态:不是非此即彼,而是即此即彼(标题所述),与不是图像的会合,而是其分离及并举,这样就形成了一种从群体的宏观政治到边界的围观政治的转向:反对电影参与一种修墙式的分离美学,尝试一种影像的边界绘图法 |

|

左派的戈达尔对近代战争的图像解析 |

|

returns to the assemblage form of the Dziga-Vertov Group work, while Godard and Mieville in voice-over reflect on the Palestinian liberation movement and discuss visual and auditory representation. |

|

Space Museum |

|

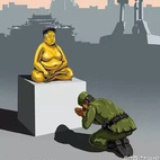

反犹主义者借鸡下蛋 |

|

有人说影像的出现让一切事物都同化,均质化了。事实上一切事物都存在同化,均质化的可能,作为机械之眼的镜头只是将这种可能性变得可见了。这之中存在着误解的危险。的确,机械眼面前的空间时间是“平等的”,无差别的。这种无温度的平等与无差别是无情感且暴力的。我们应当警惕被其同化,因为人类的眼睛应当是,且原本是富有人性的。 |

|

(Repensant) Jusqu'à la victoire作為構件 | 斷裂的、矛盾的圖像政治 | 彼處的革命陣線,此處的消費社會 | 噁心已不反胃 //补标 |

|

Cinefan forever Godard DCP 60$ AC post talk with May Fung

Et means and, Godardian film essay, experimental film, Dziga Vertov Group

片名《Here and Elsewhere》已表明整篇在二元對立及拆解,日常-戰爭、影像-音軌、意識形態-個人感情,沒有劇烈的顛覆,沒有暴力的衝突,所有戰爭、血腥、革命都自然而然發生⋯⋯DVG為約旦和巴勒斯坦拍攝《直到勝利》的政治宣傳片可惜因黑色九月中斷,後來用直到勝利的素材結合符號作為起點連結五月風暴與黑色九月

這堆錄像在本次forever Godard裡真看吐看膩了 |

|

此处和彼处,沉默和言语 |

|

看不懂 |

|

标志着与戈达尔的激进政治阶段之间的断裂:离开那个想象中的战斗性的工人阶级。被并置起来的并不是巴黎和巴勒斯坦,而是集中营与巴勒斯坦、勃列日涅夫与尼克松、列宁与希特勒......揭露了表面上激进的影片中的伪造,小女孩和妇女都不过是政治力量的宣讲和被指挥的拍摄;意识形态冲突与种族冲突都遭到消解,与屏幕内外那双愉悦的眼所凝视的情色杂志无异,形成了一种影像的虚无主义。但进一步思考的主题也被标明出来:如何离开对彼处的投注,离开作为彼处的昨日的失败,去呈现作为此处的劳动条件?答案正是sonimage。 |

|

"当我经受着某种巨大的痛苦时,一想到在彼得堡或加那利群岛也有人在把同样的痛苦经受,我的痛苦就减轻了一半。"

事实证明,我确实更喜欢看故事片。。。 |

|

B / 疙瘩的符号拜物教?单个图像借由视觉性的残存确立自身绝对性的统治,因此它们之间的占有、束缚的权力关系(消费景观-革命图像)便通过导演/工厂的社会再生产来隐藏(无数的0-他者)...70s的电视录像带才得以让他在屏幕中并置二元性的“和”并真正思考过去未被思考的图像的断裂性并调和两者的独异性//或许两者间是完全不可调和的(“具体情况具体分析”),反宣传电影借由对他者的景观想象摧毁了其自身,因此黑屏不再是联结符,而是彻底的断裂 |

|

我会时常感受到看戈达尔的片子时的字幕存在的不必要性 |

|

Le cinéma militant/ 疙瘩儿还是擅长这种论文式影像的创作,对ici-ailleurs的二元剖析非常到位(尤其是时间-空间,影像-声音,法国-巴勒斯坦,日常生活-革命) |

|

运动影像:运动的固定切面与不可分割的时间绵延。二元法则的消解:此处与彼处的无限相关性。一种充满差异的重复:并不是独裁式的复制,而是要在不断地重复中生成真实,拥有无限敞开性的真实。 |

|

收音机里的《国际歌》 |

|

时空的多维使战火与高度发达的资本主义并存,二者有什么联系?此处与彼处重要的是“与”,联系无非是“我”而已。

经济就是无限的填0,全都是泡沫~ |

|

这儿和那儿 |

|

我们永远无法拯救他人的痛苦。只能旁观。"每个人,都是他人的此处的彼处。"(法国这帮左翼还真是左得很傻很天真。) |

![豆瓣评分]() 7.9 (324票)

7.9 (324票)

![IMDB评分]() 7.1 (906票)

7.1 (906票)![TMDB评分]() 6.00 (热度:1.89)

6.00 (热度:1.89)