|

马利克仍然是影像之王啊,耳语一般的旁白加风光大片。只是,如此美景搭配压抑的剧情,其实也是怪怪的。 |

|

不知道别人会怎么样想,我个人是认为,半年前和半年后看这片子,心理体验大不同。这半年发生了什么?周围都是压倒的恶意,迫使你不得不陷入痛苦压抑的隐藏生活。会有那么痛苦吗?是错是对有那么重要?许多人要问。是的,很痛苦。好多个夜晚,到凌晨都睡不着。这部电影最欢乐的地方,就是马力克一上来就把田园牧歌、农民哲人、广角变形的影像精华晃了一通,然后进入痛苦的煎熬折磨。21世纪的观众,如何看待这个“德意志人民内部矛盾”,想着再一年,只要再一年,空袭警报都响起了,他还是可以脱逃的。但历史没有如果,就像你从来不知道有这么一号人,拒绝向威权独夫效忠。他不是英雄,只是一个死刑倒计时也会发抖的普通人。 |

|

你永远的留下了,亲爱的弗朗茨,你是那昼夜的温差,你是那四季的变换,你是那山谷里最温柔的回响。 |

|

先哭为敬。 |

|

抛弃叙事之后,马力克的电影里剩下的是自然与人文的和鸣。人类感情不能共通,但每一种截取人类情感的方式都值得肯定,马力克的影像是普世的,是悠扬而流转的散文诗。 |

|

澳门iffam 大广角仰拍特写,或是无言的祂在凝视着情绪和状态。马利克始终将这种凝视对焦在人类与生命的终极命题:人性向诗性与神性的不断诘问与永恒求索。即便是历史中微渺的存在,被世人与凡尘背弃,但只要沉默地坚持着那份自我意志所甘愿选择的苦难,便是圣人。黑暗的甬道中总有无差别的光,我选择背向它,直面无望。 |

|

前半段的乡村生活展示了丰富的劳作内容,我基本上当成奥地利李子柒在看。美术很棒,故事嘛就像站在虫洞外看虫洞里的人——好……慢…… |

|

对马力克真是累觉不爱了。镜头并没有前几部晃得厉害,但那玄乎乎的画外音从未断过。这次的大主题是信仰、正义和爱,但深刻的奥义不能只由人物诉说,它们没能被影像做实。和《细细的红线》相差甚远,《隐秘的生活》无关战场前线,希特勒就是个符号化的存在,代表着关于邪恶的一切,衬托出主角英雄般的不屈。充满了重复的抒情,作为一部近三小时的电影,实在是太单薄了。 |

|

两天时间里,分两次欣赏完了这部近三个小时的电影,非常喜欢。导演马利克43年出生,和我是同代人。大学学的哲学,做导演后还在学校教授哲学,是位学者导演。他拍摄的影片不多,但是最令我感动的是他一直坚持写作拍摄我们一代人所经历的最重要的题材,从《细细的红线》到这部《隐秘的生活》都是对二战的历史反思。 马利克用他独特的唯美画面及“碎片化剪辑”,再现了一位因反纳粹而被处死的农夫的悲剧,压抑中充满了诗意与哲思,给那些牺牲在“黑暗时代的圣徒”,留下了人类的现代记忆。而像他一样的Zhao Lin、Zhixin Zhang,Luoke Yu等烈士,我们也不应该让他们永远被淹没消失。 顺便说一下,在海信85寸8K电视屏幕上看这部影片,光影视听层次之丰富、广角仰摄画面之开阔,使我十分享受。 |

|

C / 马力克的镜头似乎总是流动、柔软、不断向水平两侧画外渗透的。因此哪怕在描绘人物最痛楚最受压迫的时刻,他也以影像的神性给予其延展的喘息。但这种空间的营造始终难逃同质化抒情的风险。本片里最摄人心魄的反而是那些构造了垂直视点的时刻:让监牢真正逼仄逃无可逃,让天空不再宽广而只剩下信仰的叩问。在试图让一切无缝连接的世界中,偶尔的断裂反而更被需要——好比Franz就是那个时代的断裂位点一样。 |

|

QY-317,泰伦斯·马力克又爆发了一次,依旧是《生命之树》风格的延续,只是这一次的剧情更强一些,有了清晰的故事线,但这对于马力克的这种风格来说,好像并不是什么好事,他的这种影像风格还是更适合天马行空仙到飞起的拍法。当然,有故事线也有优点,就是可以让主题表达更清晰,让叙事的节奏显得更紧凑,不至于像前两部那样漂起来。大导演就是厉害,情绪和节奏总是那么准确,比如那些广角镜头,用来表现主角随处的那个畸形到世界,画面畸变都是来的恰到好处。这么美的电影,还是没忍住提前看了,等出了蓝光之后再重刷吧,反正马力克的电影值得反复看好几遍。 |

|

4.5 马力克非常明显地想要做出一些改变,包括超广角镜头里微妙的不稳定感,但与此同时,画面内在的诗性连接很大程度上被情节取消了,叙事动力的根本性变化带来很多问题,后半程节奏也明显拖慢。奥地利的风景太有抒情性,反而失去了之前作品里的宏大感和超验性。如果硬比起来,离生命之树和细细的红线还远,但仍然是一部佳作。 |

|

《天堂之日》+《细细的红线》,三小时讲了一个一句话就能讲完的故事,特别诗性、散文的叙事,娓娓道来,反复吟唱,配合一贯的广角+特写摄影,将奥地利的美景,人物的爱情展现到极致,这只有最厉害的导演才能做到,三小时也因此不觉得长,私心加满到五星。 |

|

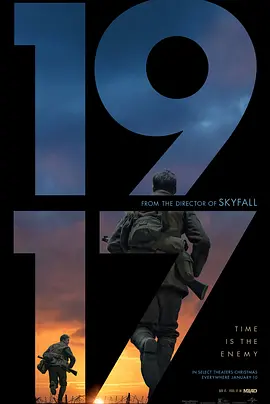

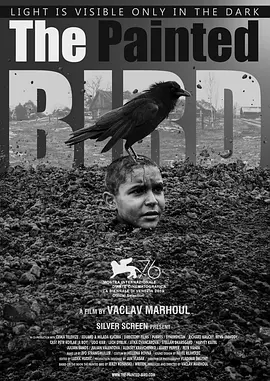

#72nd Cannes# 天主教人道精神奖。马利克又拍了一部跟以前差不多的片……广角+magic hour+诗化旁白+哲学思辨,不过这次是二战题材,故事发生地又搬到了奥地利山谷,而且少见地有着比较强的情节(相对于马利克之前的作品而言),还是有些不同的。技巧上主要是声画分立的手法,夫妻两人的通信和各自的内心独白成为了旁白的主要内容,并且跟画面关系并没有直接的关系,用来展现人物心理和情绪。当然影片真的没有必要拍这么长了……堆砌的美丽影像实在是有点多。此外还用到了档案影像。片中所有德语对白没有字幕! |

|

令人震撼的大银幕体验。绵延悠长的镜头语言与配乐,搭配大量诗化的独白台词,马利克用自己的方式讲述了一个基督化角色的“独自”反抗。不想在影史里找任何一个坐标来定位这部电影,因为我希望它是独一无二。 |

|

当马利克避开了宇宙洪荒天地玄黄那些过于宏观的视角,回到了真正人本的角度,所有的外在都在流动的镜头里融合却又被抽象化,这些外在是不断生长的作物与更替的自然季节,是天地不仁,不以人内心及社会的动荡为转移,也是邪恶的阴影,是恐惧吞噬的人心,是被扭曲的内心驱使吐露出的恶语(有趣的是这些语言在这里以无字幕的德语出现,更加抽象与外在),真正的主角是内心的声音,以缓慢诗性的英语颂出的,不可被以上的“外在”所听见感知,所谓“隐秘”,而恰恰是这些“隐秘”的内在生命在这部电影里以更加可见的方式传递给观众。马利克为自己的镜头语言找到了这些年来最合适的内在,真正的美国新教基本传统价值观,在这样的时刻以福音形式再次传道,但吊诡之处在于,其有效性又可能止步于已经听到过这些声音并隐约有所认同的人,很难产生完全的顿悟与启示 |

|

男主以非暴力反抗纳粹权威,成为和平信念的殉道者。他的信念源头并不是什么深奥的主义,而完全是平凡的奥地利乡村生活。马力克用诗一样的自然镜头描绘这种生活,让人感到对它的任何打断都是错误。这种以自然主义反纳粹的视角还是很新奇的,更不要说心旷神怡的美景... |

|

关于良心的抗争与信仰的坚守,马力克用最私人的情感来对抗最宏大的历史背景。登峰造极的声音设计很大程度上弥补了失去Chivo导致的一些摄影上的瑕疵(以马力克的过往标准)。James Newton Howard的配乐完全不输片中出现的古典音乐。观影过程中不断想到刘氏夫妇,但愿他们的“隐秘生活”有一天也能得到显现 |

|

片里说的很清楚,各级主管单位其实给过他后路:因宗教原因拒服兵役可以送进非战斗单位,因良心原因拒服兵役是绝对不允许的。 |

|

超验影像的极致,精神洗礼&信仰之音。1.当个人生命(+家庭)与心中的道义真理必择其一时,如何抉择?永远致敬那些隐秘地坚守信仰、隐秘地死去的人。2.马力克的广角镜头、情绪性剪辑、呢喃旁白(自我追思)、灵性配乐如此熨帖地与故事相融,还有精心设计又不着痕迹的声画分离、音桥与丰饶的混音。3.无数低机位仰拍广角镜,恍若虔诚的祈祷与对上苍的敬拜,无论是远景中的走廊、房门和通道,还是中近景里的窗户,抑或是孤独囚室顶部的灯泡,哪怕命运再黑暗,也总有那束光照亮我们。4.这回,手持摄影不再一味地追求流畅顺滑,而是在狂暴与阴郁时刻大幅度疾速晃甩,一如丈夫与妻子分享被征召之信,以及被监狱长虐打之时(主观镜头)。5.年度最佳原声无疑。6.有剧情意义的话语为英语,次要讯息或背景谈话则为德语,很间离。7.信纸上的黑色毛虫。(9.5/10) |

|

夹杂着《天堂之日》与《细细的红线》。马利克中最爱,预约一下金棕榈 |

|

美则美矣,人物全程one note,怀疑没有剧本全靠后期旁白将影像串出一个“故事”。三小时如坐针毡体验太痛苦了。 |

|

可能是比《生命之树》更契合马利克美学的一个故事,更重要是制作这部电影过程——使隐秘之物得以显现(在众世人之前),既是(电影作为)一种当代的布道和传教行为,从这个意义上这部电影甚至可谓是一部福音书。但以此高度要求本片,缺乏充沛叙事支撑的马利克影像从来也都容易沦为一种内在神性匮乏的自然“景观”。 |

|

当马力克成仙后又回到人间,真想要更严肃的讲一个故事后,觉得这种拍得过实再搭配那诗意的风格反倒不喜欢了,不爱不拍大逆光的特仑苏。冗长的有些不耐烦,知道他要说什么后很快就审美疲劳,而且那山间小屋的质感也太像度假村了。#金马56#片前福斯25周年纪念的获奖提名混剪短片到是非常好看。 |

|

5分。马力克几乎完全抛弃了叙事,把二战时一个奥地利农民拒绝宣誓效忠希特勒,最后被判死刑这件事通过大量诗意的旁白、唯美的画面,MV一般的镜头来表达,让我感受不到导演想要表达的情绪。拒绝这件事是充满勇气的,甚至是伟大的,但不会像电影中一样是充满哲学味道的——一个奥地利山里的农民哲学家么?这件事可能与信仰有关,也可能与农民偏执的性格有关,但不会与哲学和诗歌有关。镜头推上去又退回来,大量广角仰拍或俯拍特写,把角色的脸拍到变形、拍到狰狞。可是使用镜头的方式与镜头中的画面并不匹配,画面与内核也是不相称的,甚至是矛盾的。这到底是恐怖的二战,还是美丽的田园牧歌?这是一部有病不呻吟反而歌唱的冗长散文诗,不比《歌声不绝》高明多少。 |

|

倘若用一个词来概括马力克的电影,那么没有比“悲天悯人”更适合的了。他的电影看似都有一股子神性般的宽容,然而实际上对于一个个仰望宇宙的影迷来说却一点也不友好。尤其是在《新世界》之后,它们都以“会当凌绝顶”的姿态劝退了大批观众。作者在他《隐秘的生活》里或许解释了缘由:一个人在什么样的心境下才会写诗?在她对“改变世界”一点办法也没有的时候;在他对“坚持自我”一点力量也没有的时候;在他们对“平庸之恶”的反抗一点胜算也没有的时候。世界如此温柔而浩瀚,人类却如此愚蠢而卑微。战争给人留下的无非就是这句重复了千万遍的话。超广角将那些壮美的自然风景、庄严的文明古迹尽收眼底,也将辛勤劳作的农民,细腻的人类情感以及质朴的乡间生活无限贴近观众的瞳孔。我无法估计这首诗究竟给了我们多少智慧、力量和胜算,但我知道一定有。 |

|

泰伦斯·马力克用三小时时长,讲述了一个一句话便可高度概括的真实故事:二战末期的奥地利,你是否愿意为了抗拒纳粹手势而断送性命。影片在夫妻二人的书信旁白中缓缓推进,质朴的语句在绝美摄影中肆意释放细腻。两位主演奥古斯特·迪赫、瓦莱丽·帕赫娜的表演更与影像互相成就。 |

|

标识性的广角镜头不仅在拍摄自然景物时得到最大功能的效用,更似乎想让镜头深入到人物内心,于是这广阔天地成为人类心理活动的舞台,景物成为情感的延展与外化;其实马利克一直坚持做这件事,但直到如今,才通过这部略略“接地气”的作品稍稍领会些。一个在黑暗中踯躅彷徨的微渺灵魂,他趋光前进,反复疑问,最终确信虽然无法判定“这件事”是否正确,但绝不做自己认为不正确的事,这种同自己无法交代的焦灼,类同于上帝允诺予他的庄严应许,具有宗教性质的坚定忠贞,无数甘居于「隐秘生活」的被遗忘的人们,成就了善的微光,片尾引用乔治·艾略特很贴合。 |

|

85/100,从第一个镜头开始,熟悉的“马氏”超大广角便映入眼帘,斯坦尼康镜头依旧如梦似幻,在雾气氤氲的山谷里仿佛又一次通往仙境。但这一次不再与上帝相连,而是深深扎根于人间,吟诵出生命的诗篇,“And there will be no mysteries.We will know why we live”。 |

|

属于新时代的《安德烈.卢布廖夫》,唯一可惜的是,这个对于其他导演来说已经堪称极简的文本之于马利克的作者系统而言还是太实了,诗意与哲思的流动性受到了情节的多次冲击;当然,看到最后依旧是禁不住的热泪盈眶 |

|

在黑暗的时代,做一个没有良知、没有原则、没有底线的人吧,只有这样才能把黑暗当成寻常,这样便没有压迫、没有痛苦、没有绝望的感觉了。

“世上的良善渐增,部分赖于不见经传的行为,而你我周遭的事之所以没那么糟,一半归功于那些不求功名,只求忠诚生活,死后无人吊唁的人们。” |

|

任何类型的脚本在泰伦斯的镜头和叙述中都带有一种“悲天悯人”的空旷感和深邃感,这便是他个人哲学的延伸与蔓延。

当然会有很多人无感或者不喜欢,因为阅历、深度无法企及和共鸣。但也不必自惭形秽,本来很多作品就是需要时间来反复品味。

另外,本片客观上还是关于平庸与恶的选择。恰好我看贾樟柯说到:“在个人的选择上,我们应该成为个人宿命的反叛者......当你去反叛整个社会保守的价值观的时候,自由就开始逐渐属于你。”

|

|

斯坦尼康大广角和诗意旁白古典乐更配哦~ |

|

3.5。英語德語穿插,還好不太突兀。從神聖簡約主義配樂到場景中無所不在的天主教意象都透著濃濃的宗教味,隨導演一貫偏愛的風景與歡鬧畫面,帶出鄉村平靜表象下洶湧的時代波濤,美則美矣,但三小時還是太長了,以至於觀眾雖然震撼於納粹治下的荒誕,最後卻都在期待主角慷慨赴義好結束這一切。還是要稱讚一下看八月君,看他演戲看了這麼多年,這回他總算完全褪去過往的銳氣!在法官面前的哭戲真好,完全展現一個平凡人雖然無助也要吾道一以貫之的堅持,戲也沒被老戲精吃掉。這種柔軟,難道就是四十代的演技體悟? |

|

a hidden LIFE |

|

坐如针毡。故事本身我很喜欢,但是马力克的讲述方式我真的接受无力。几乎全是画外音+风景大片,要说像ppt吧,他剪辑还特别奇怪,总是跳切,跳切,同景别跳切,感觉很没必要啊。要不是朋友极力推荐我是不会去看的! |

|

不思进取的英美二战历史观注定提供不了新信息,广角大到人物变形没什么必要,英文对白让人出戏 |

|

默默反抗法西斯世界的无名英雄(看短评木卫二说的对,“他不是英雄,只是一个死刑倒计时也会发抖的普通人”)。那些大广角的斯坦利康跟拍镜头,像一阵风拂过一切,像上帝冷漠的关照,它无处不在,又擦身而过。在宗教信仰、国家机器、人际环境的多重压力下,能够坚守自己内心最原始的道德与价值判断,隐秘的生活,平凡而伟大,令人动容。不管怎么样,这部电影是最近时间最给我力量的一部了。新千年十佳 |

|

Franz死前看到了什么呢?他看到树;然后镜头切到他在乡间小路上飞驰。这时我们可以感受到风,草和阳光的厚度——这就是马力克致力于唤起的:那些根植于我们的经验的知觉,一种联觉。广角镜头下变形的空间呈现出开放的姿态,他把光源放在镜头中央,而画框边缘人物在镜头的作用下微微前倾,积蓄着一股向光的动能。当你看见他们在草地上奔跑,当你听见风吹树叶的声音,当你看见姑娘们扑到草堆上,你与这些角色一同行走在他们栖居的土地上。这是生命的喜悦,是自然最细微的响动;一切都只关乎情绪和质感。你感受到的,正如纳博科夫所说的那样,是脊椎的震颤。 |

|

始终无法欣赏泰伦斯·马力克的电影风格。 |

|

这个用黄金时刻影像传福音的宗教狂啊。在这个笃信基础之上,阿尔卑斯村夫莫名被纳粹那么重视、主要人物和书信以英语道来,这些原本出戏的东西,也就习惯接受了。 |

|

【B】属于当下这个特殊时期的电影,在悲悯庄重的广角镜头下,观者的愤怒被无限拉长,延伸到澎湃的运动之中。而这些运动都是碎片化的,在凝望中,客观被撕扯,落入没有理智与道德可言的世界。但视点永远是那般自大的游离在景观之间,人物之外触动观感的这根皮筋被不断拉扯,最后再无一丝弹性,仅剩赘余。 |

|

同《生命之树》后的一系列作品一脉相承,对沉沦的敬畏与苦修的布道。万物生灵,在苍茫宇宙中流下一滴泪,自我佐证,其中闪耀虔诚,众生未曾发觉,牵挂之人能够托梦足矣。圣米歇尔苍穹下的恋人,洛杉矶的音乐派对,二战时不愿屈服的信徒,以同样的方式穿梭在人间受戒,或成全或毁灭,超越洪荒,相同呼吸的时空中,组成一歌新约。马利克的影像敏感的触碰和躲避,降临尘世的魂灵为沧海之一粟的拥抱而跪礼。詹姆斯·纽顿·霍华德的配乐将这首超验之诗以最为感性的方式,传达至每一个观者的心底,聆听,唤醒,内心不可玷污的声音,终有一天,那隐秘的光芒定将洒向大地! |

|

始终吃不下泰伦斯·马力克的风格,当年《生命之树》看了三次都没看下去,不否认他是文艺片中的影像之王,对于他那过度抒情虚无缥缈的慵懒步调,始终怀揣着敬意但无福消受的感情,本片长达三小时,无论何种观影方式都考验耐心和毅力,超长风光散文,大段独白段落,超广角田园风景,与之呼应的是监狱里的肃杀黑暗生活,一遍遍的比对,一次次的呼应,想用第一人称表达对战争的绝望,以及对人性和神性的反思,反观大量冗长而重复的手法,有种表达上的穷途末路之感,其背后支撑的实质,无论是故事还是人物乃至情感,都是如此单薄,对于男主拒绝孝忠希特勒而被判死刑的这件事,从任何一个层面都没有讲透吃透,画面与内核不相称,批判和抒情又互相矛盾,它最省事的地方就是刻意彰显的高级以及解读留白给大众的判定,你还没感受创作者情绪的时候,已经审美疲劳了 |

|

一卷绮丽隽美的风景画背后,却是一个人向死而生的漫漫旅程,对于那些永远无法欺骗自己内心的人而言,看到生与死、善与恶失速般地背道而驰,无异于一次缓慢的凌迟,就像那班驶出家乡的列车,看着这美丽的风光最终与自己渐行渐远,你能做的唯有向上帝祷告,而他会告诉你,看你的身后,春暖花开,阳光普照。 |

|

马利克真不行了,有种想回归《天堂之日》但扔不掉婚纱外景审美的无力,大逆光自然风景搭配所有人全程半死不活气声说话出戏到不行。这种自灵魂深处的绝望好想看伯格曼会怎么拍。但是男主角憔悴老农民造型比他之前所有角色都帅一百倍啊!!! |

|

“Ask, and it will be given to you...Knock, and the door will be opened to you.” 隐秘的生活里这一段圣经太美了,泰伦斯马利克又在不断拓展电影之美,不断抵御、抗击一片生活的狼藉,在当代电影作者里少有的谦逊优雅之人,拾取自然的一切,抵抗人类的遗忘。我不禁又一次问自己:你敢于在任何时候,无论面对何种危难,无论你身后有何其坚固的高墙,无论你逆着多少看似正确的声音,背对着多少你爱的人和爱你的人,你真的敢于为自己所相信的真理,信仰,坚守的道德和良知,付出任何你可以承担的责任,哪怕是以生命的代价吗?我要时刻为自己所说之话,所做之事负责,说出我相信,我批判,很轻易的事,问题是你真的敢吗,当你面临着死亡才是唯一实现自由的途径的时候? |

|

并不是一个马利克迷弟所期待中的马利克。 |

|

剪辑和《生命之树》一样烂,大量冗余桥段,但依托故事本身的戏剧性,演员演出很精彩,摄影一如既往地美,James Newton Howard音乐出息了。“世上善的增长,一部分也依赖于那些微不足道的行为,而你我遭遇之所以不至如此悲惨,一半也得力于那些不求闻达、忠诚度过自己的一生,然后安息在无人凭吊的坟墓中的人们。”乔治·艾略特 |

|

马力克所做的是:用英语反对德语,用农业与乡村反对军工业和城镇,用后期海德格尔反对被误读的尼采,用环视着-操劳着的日常反对一切符号性质的社会身份;这些看似符合其一贯创作思路的元素却为何让本片陷入令人疲惫的单一情绪中?关键在于"用隐秘对抗显白"的目标从未真正实现.人物不再于未知的遭遇中安居,他们还不曾离家就先退了回来;自然神不再于陌异的风景中立身,他们无需显现就被直呼其名.既然诗意的道说被呆板的宣讲取代,灌输式的神启之下没有任何场景有所隐藏,作品也就未能开启一个世界――因为它不曾将世界重新置回锁闭之中.一部有关"隐秘"的电影本身竟暴露于光天化日,晦暗的真理却被直抒胸臆的戏剧性裹挟,词语便随之失去命名的力量:主人公向天地神人发出无解的诘问,我们却知道,没有答案的原因乃是提错了问题. |

![豆瓣评分]() 7.7 (13246票)

7.7 (13246票)

![IMDB评分]() 7.4 (30,331票)

7.4 (30,331票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 82%

烂番茄: 82%![Metacritics评分]() Metacritics: 80

Metacritics: 80![TMDB评分]() 7.10 (热度:12.10)

7.10 (热度:12.10)