|

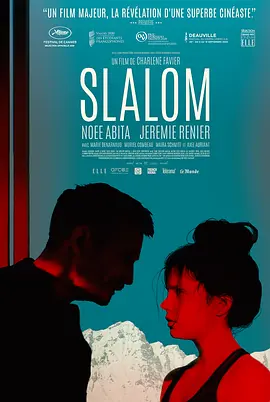

#Cannes19# 看完让人很emotional的片,female director female cast. 第一部长篇,拍的很成熟,也有对男性角色或整个阿尔及利亚社会有些脸谱化,但本人始终认为这类电影越激进越好。#your girlfriend is a real feminist# YES! |

|

一部女性電影其中所談關於「性別」的價值觀,特別是非洲國家的女性,與其說《女孩要革命》是一部通篇把女權主義掛在嘴邊,便以極端的方式來不斷抨擊父權社會的女性電影,不如說它與印度的女性電影所控訴的事物是如出一轍的,甚至更為寫實,片中對於阿爾及利亞女性的描寫可謂有血有肉,活在穆斯林的社會鐵腕之下,女孩們為此革命的緣由,爭取的是最純粹卻又得來不易的事物:「自由」與正確的「性別價值」,一場簡單而且平凡的時裝秀,在我們眼中所見的卻是社會的醜陋走上伸展台,便拿著槍枝掃射所謂的「平權」。 |

|

1.这几年以伊斯兰女性为焦点的电影未免也太多了吧2.一个人要是没啥能力,就不要总是激动闹事,成大事者不是这么样的,结果不但害了自己还害了别人。 |

|

对于宗教保守派对于社会与女性的压迫,无论是剧情还是角色设定都非常的脸谱化,女性抗争最终也沦为「时装秀」这种形式主义至上的「白左」式表达,更像是某种第三世界人民诉求与生存现状被发达国家左派利用的结果。 |

|

电影简单明了地解释了the Definition of Girl Power(at that time):We tried loud and we failed, and we are still failing 👌 |

|

真的,这个假期看的所有片子都很应景。 |

|

是一部只有女性懂的恐怖片 |

|

3.5 |

|

唏嘘,只能唏嘘。作为女性能深深体会到被物化被控制的恐怖感,却又极其明白在这样的大环境下一个人的抗争是无力的是只能让自己和家人陷入困境改变不了任何既定事实。作为一个利己主义者,能想到的办法只有润去一个允许发声,有权利做自己想做的自由环境。渺小蝼蚁,别无他法。 |

|

没啥天赋,别拍了 |

|

整部电影给人的感觉就像是结尾娜吉玛剪头发时画外那双始终劝阻,帮忙却只是假模假样的手。 |

|

就题材不错,就是节奏观感非常混乱,就有点俗套了 |

|

全篇在较少使用男性角色的场合下,更多的描写回归到女性本身,她们的性格、意识和内部矛盾分化与互助。用一场走秀来对抗暴力杀戮,用本该正常的生活来面对扭曲的社会文化,用最少的说教和直接的行动来表达。影片使用的几处女主的嘶喊,其功能有待优化。 |

|

完全在迎合西方对穆斯林的想象,一种丑陋的想象。一种凌驾在穆斯林文化之上的优越感,一种试图拯救她们的挣扎,一种伤感的无病呻吟。 |

|

大环境之下,个体的勇敢更可贵,也更脆弱。 |

|

罩袍可以拿来走秀,也能用来藏枪。剪刀可以裁出新衣,也能刺穿胸膛。曾经瞄准敌国士兵的枪口,对准了同族的少女。方才洒满鲜花的课桌,沦为了地狱的道场。少女在秀台上如花般绽放,像泥土里生长的玫瑰,打翻毒奶,冲破围墙,以为可以登陆太阳。新的少女即将降生,愿她远离枪口,愿她自由穿上锦绣霓裳。 |

|

#Cannes2019一种关注(2.5分)看得好压抑,需要看几部美国女性反杀片来缓缓。对于阿尔及利亚的女性压迫,但都应该都是受阿拉伯文化的入侵。不过电影里女主性格稍微没那么讨喜,不是靠哭吼就能博同情的。 |

|

算是法国电影圈里的人做的电影,主题做了很多热点,但和女权没什么关系实际上,但是绝对的女性视角的女性电影。正巧是碰了阿国去年******,意义又加了一层。剧本十分差十分散,女主没有成长,人物描写基本上来说很一般,有很多地方甚至冲突。女主角自带光环加分很多。某种程度上真的是很阿尔及利亚的电影,法国长大的阿尔及利亚女生完全不是这样的,db有些评论都是在胡扯!!!女导演的电影多给一颗星,尽管差! |

|

混乱不堪,叙事能力没有,剧情写得糟糕。浪费了一个题材,也浪费了一种关注单元的一个珍贵名额。 |

|

90年代阿尔及利亚,对女性的压迫登峰造极,由女性担任的罩袍警察和拿着武器的男性同样可怕。当限制已经无处不在,任何日常或合理的举动都将被视为反抗。幻想生存的夹缝也将不再存在。 |

|

可惜 阿尔及利亚还是越来越糟了 |

|

非常抓嘛直给 一片不是特别成熟的讨伐檄文 为黑而黑 驱使女主的动机顺序不太对 导致情绪失控 全片随机触发事件 配乐也 最后剪头发假模假式劝阻的手说明很多 |

|

被科普到一点阿尔及利亚的过往 女主的设定非常讨厌以至于无法共情 |

|

6.3 |

|

【阿尔及利亚】她们曾经有着梦想,也拒绝被裹挟到失控的浪潮,于是霓裳是唯一选择的答案;幼稚的以为可以不闻不顾,然后终究不敌剧变的社会情势。女孩们过往瞬间所具有的自信幽默,和后半段真实历史带来的恐惧形成了印象深刻的节奏跳跃;但出色的选题和引人兴趣的历史背景之下,对情感不加克制的表达和混乱的节奏也稍显拖后腿了。 |

|

2020 mfa film festival “啥,对男性刻画太脸谱化”,哎呦喂还觉得被冤枉了啊,这特么不就是当潮直男癌患者嘛?从70年代《我从伊朗长大》到90年代《Papicha》依旧是不可融合到矛盾依旧是女孩不能按照自己的意愿长大,女孩依旧要根据这个社会上的数量庞大的男性团体的意愿生活并且改变自己隐藏自己真实情绪。 |

|

自由,是保障我们可以做些很普通的事情 |

|

相当真实的电影,料想得到极左极右都不会喜欢,故事真实人物也真实,人物是不可爱,所以才真实,现实中哪有完美的可爱人物,爱拼的主人公哪个没有点戾气火气,哪个又会那么懂权衡利弊做个务实主义者,务实的是女主身边的其他人,所以这部更现实的《使女的故事》依旧验证了那句名言有头脑的人最怕出生在疯狂的时代,疯狂的时代制造出更多疯狂的疯子,然后剩下的人面对着疯人浪潮,火爆性子飞蛾扑火,务实主义者只能选择拿出演技装疯卖傻,多真实 |

|

这也能入围…打扰了,去看田壮壮了 |

|

情感非常充沛的作品 虽然意蕴比较直白 但是人物非常鲜活 动人 阿尔及利亚女孩群像 |

|

宗教借教义屠杀无辜,稀松平常的校园生活变成奢望,被时代裹挟其中渴望自由的女孩们彷徨无助的脸庞,这一切被镜头记录下来,告诉人们那个年代里这里曾发生过这样恐怖的事。 |

|

20210316中国电影资料馆艺术影院。片头字幕:电影根据真实事件改编?…这种真实事件太他妈可怕了…幸亏不是生在那些地方那些宗教背景下的女性。虽然这边的女性解放也有好远好远的路要走🙄 |

|

9/10 |

|

阿尔及利亚 电影,一个女生服装梦的破灭。 |

|

如果西方(法国)制作阿拉伯电影再如此一厢情愿想象穆斯林世界,那么就还是早点发动最后的圣战吧。 |

|

每一个人都将自己的民族背在身上,因为它是我们血脉里流淌的基因。令人急于想要摆脱的罩袍不仅理直气壮地向青年人灌输着男权意识,也幽幽隐藏了女性的情欲和才华。这部在批判教育体制上不免有些激进的作品探讨的是个人与社会的关系,二者正是通过时装这一外化的情感纽带建立起密切的连接。母亲的鲜血染红了方方正正的罩袍,正是母女之间割舍不掉的情感赐予了《怕皮卡》“改造基因”的动机。在所有人都为安逸理性地选择逃离时,女主角却没有向宿命屈服。锋利的剪刀架在男人的脖子上甚是悲壮和恐怖,犹如黑夜里机枪发出的呼啸。然而就像《哈拉》以及所有坚强而又怀揣智慧的女性一样,作者最终是于民族文化的遗产里重新发现了美、信仰和救赎,因此她才要将这部作品献给她的父亲。事实上,那句“女子无才便是德”也早就该从阿尔及利亚民族的黑板报上擦掉了。 |

|

3.16,电影资料馆和法国大使馆办的法语电影荟萃,2021年北京第一场电影展映。90年代末的阿尔及利亚,极端主义利用宗教实施暴力和禁锢,坚强勇敢的阿拉伯女孩子们用时装秀来反抗压迫,但最终却发生悲剧。一部女性视角的电影,栽娜卜看完心里非常压抑久久无法自拔。 |

|

尤为应景,铁栅栏变成围墙,反抗,家人离世,再度反抗,暖黄色的灯,印着忽明忽暗的未来,枪声肆溅,朋友逝去,我们如何抵挡历史洪流?抱紧仅有的朋友,携着老母亲,即使明天就会死去,也绝不屈服。 |

|

看完电影通过知乎了解了一下阿尔及利亚,真的体会到伊斯兰在社会中的力量,电影中的女孩应该都生活在法国了,其实这是通过移民来回忆30年前的美好岁月,而对现在的祖国无能为力的感慨。 |

|

迎合西方对穆斯林的想象,一种丑陋的想象。一种凌驾在穆斯林文化之上的优越感,一种试图拯救她们的挣扎,一种伤感的无病呻吟 |

|

大学城,砌了隔离墙后的大学城,安全的就像是一堆持枪的人极有目的的扫射集中营。

最近真的是越来越不敢看这些题材的电影了,害怕 |

|

居高临下的酸言酸语们“这样的片子太多了”“形式主义”“zzzq”“吼来吼去能干成什么啊”。啊对对对,就你们隐忍成熟、不愤怒不表态,闷声搞权搞钱,人均越王勾践呗。 |

|

比较常规,但是了解下阿尔及利亚的历史和文化也挺有意思。看此片是因为女四号是雨果哥们的女友…… |

|

女主长得像杰西卡·阿尔芭。不知真实的阿尔及利亚在80年代是否这么恐怖,如果是这样,希望阿国女人都不结婚了,让那些男权男癌统统打光棍去。 |

|

字幕太糟糕了 片子看的很愤怒 不知道这是阿尔及利亚的现状吗 看不到希望 甚至连孕育希望的可能都没有 女主真美 |

|

太美了。喜欢女主的小辫子。 |

|

看剧情简介就觉得不是自己喜欢的那种电影,果然我还是不应该看得。可把我给看困了。 |

|

太沉重了。 |

|

其实在3.5左右。女孩们的困境和那种致命环境带来的窒息感被很好的捕捉下来。 |

|

#72nd Cannes#一种关注 敌不过时代的梦想 |

![豆瓣评分]() 6.8 (580票)

6.8 (580票)

![IMDB评分]() 7.1 (3,808票)

7.1 (3,808票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 88%

烂番茄: 88%![Metacritics评分]() Metacritics: 69

Metacritics: 69![TMDB评分]() 7.60 (热度:6.40)

7.60 (热度:6.40)