|

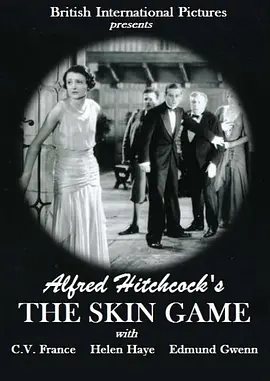

凶案之后,警察在剧团询问那一段非常好玩(不断被打断,和舞台上正演的戏融合);陪审团商议那一场也很好(不知道十二怒汉有没有受影响、每个人都做出了特点);声音处理很有设计(男主听着广播中音乐的内心独白);细节也有趣(孩子们爬到男主床上打闹)。最后破案的梗放在现在也精彩(排一场谋杀戏并让嫌疑人饰演凶手),但没好好围绕这个展开,反而是走了大段沉闷无趣的调查戏。“混血”的动机现在就没法看了。 |

|

考慮到影片的年代,其實應該給很高的評價,但是很多當時十分創新的技巧幾十年後都完全別被普及到眾人皆知的程度,而故事本身也不在吸引,所以沒什麼觀影快感。 |

|

希胖,over。 希胖每部电影中总有几个镜头是可以拿过来做教材的,如:开始的窗外移动镜头;冲咖啡的长镜头;陪审团段落启发《十二怒汉》——某些情节,我们看的时候会想:哦,这我在影片XX中见过,然后再看一下创作年代。over。PS:才胖了一点点就有双下巴,想想希胖好像也有,心理顿时平衡多了。。。 |

|

30年代初希区柯克版的#十二怒汉#,陪审团举证说明或许吕美特从中得到了灵感也说不定,有罪或无罪,人性的碰撞,民主与怀疑,这是整部电影的精华。而与#十二怒汉#不同的是本作主人公的合理怀疑不局限于那张桌子,通过蛛丝马迹使自己逼近真相。最后的马戏团表演和结局也颇为惊艳。 |

|

2022.12.16 |

|

精彩戏中戏:舞台拉起序幕时切换到牢房里拉开的小窗,凶杀的真相是通过戏中戏完成的,结局也通过戏中戏宣告黛安娜的沉冤得雪。

阴影的用法印象深刻:牢房里,黛安娜始终被窗户的阴影笼罩。墙壁上缓缓升起的绞刑架影子(此处逐渐加速的蒙太奇也很绝。) |

|

算是希胖不多见的推理戏。1930年这部电影可能有很多新奇的地方,比如无法做后期配音的当时如何完成男主一边剃须一边听歌剧的有声场面。但这在今天已经如混血动机一样毫无新意不合时宜了。凶手的性倾向非常暧昧,是一个有意思的点。 |

|

6分。希胖早期有声片。故事还行,开头有意思,审判团和对剧本那段不错。不过画质有点差,声音就更差了,听都听不清,大打折扣啊。 |

|

虽然是早期作品但还是很有他风格的 |

|

虽然大部分挺无聊的,但后20分钟很棒,凶手以合写剧本的方式透露了自己是凶手,最后拉大幕的形式也是后期有很多片都玩的小花样,而这都是1930年就有的.... |

|

2008-5-14 熄灯 7/6.4(1318) 作为早期的有声片,有很多实验性、创造性的东西。很难说《十二怒汉》没受此启发 |

|

3.5 庭审戏很容易想起《十二怒汉》,末了的马戏则是《大路》,拉大幕结尾加0.5 |

|

希胖雏形,对画面不能太苛刻。 |

|

早期的有声电影,有些场景是那么的一板一眼。 |

|

看到12怒汉的雏形 |

|

应该说是除《伸冤记》之外最不希胖也是最为严肃的作品,一出推理剧而非惊悚剧。戏剧味道浓厚,许多舞台化的镜头调度在《夺魂索》中被更加发扬光大,陪审团段落应该启发了《十二怒汉》,对画外音有着极具创意的使用。迷人的结尾:男女主重逢,镜头后拉显露出舞台背景和观众,落幕,人生如戏,戏如人生。 |

|

有点点《十二怒汉》的感觉。 |

|

希胖查漏补缺。推理还是很漂亮的,但是结尾太教化了。有些漂亮的用镜,喜欢一开始舞台审问一场戏(虽然也挺刻意的)。 |

|

3.5;看到了《十二怒汉》的雏形,陪审团的众人声气叠加特写很有声势;从剧场幕升转场到监狱窗口,穿插马戏团飞人表演以及高潮段落的处理,直到尾声幕落,全部围绕剧场展开。与其说是因为“混血”的身份问题,不如将重点放到扮演“女”飞人的性向,希胖从一开始就乐于(隐晦)探讨这个议题。 |

|

2004/11/18@世新 |

|

希胖版十二怒汉,或者说应该是十二怒汉启蒙? |

|

范安因为自己的身份问题产生的自我怀疑导致他下手杀死埃德娜。戴安娜因为同情所以没有告知真相。真正的悬疑在于“混血”的身份,影片到结尾好似找到真相,却仍旧没有揭开。 |

|

近一个世纪前的电影 |

|

《十二怒汉》的雏形 |

|

《十二怒汉》的先驱 |

|

差点拍成十二怒汉,凶手良心不安有点扯 |

|

开局一个十二怒汉 结尾一个惊艳谢幕 非常厉害 中间普通了点 |

|

希区柯克早期作品。整体比较沉默,节奏缓慢。围绕一场谋杀案的真相追寻展开。蜻蜓点水地展现了12人陪审团制度的随机性,先入为主的潜意识、主管判断的盲从,都可能错误决断一个人的生死。破案过程有些无聊,痴狂的表演者,空白剧本引导凶手情景还原。凶手现场喝了一瓶白兰地压惊也是匪夷所思,马戏空中分人略惊心。 |

|

女子戴安娜与另一女子的死有直接关联,她有唯一的在场证明,十二名陪审团认定有罪,即将死刑,希胖是绝不允许一目了然的案子发生的,于是针对细节的调查逐步展开,现场第三人被引入推论,能够假扮女人和警察的空中飞人提供了完美的可能性,很快凶手选择自缢。 |

|

不太喜欢这部,审判团部分挺不错的,后面很乏味,新奇的点子出在剧情设计上 |

|

3.5星,“咱们艺术家有双重功能,用生活创造艺术,用艺术评价生活”。扮演混血儿的男演员怎么看着有点像印度人。。。PS陪审团那段是不是启发了12怒汉呢? |

|

这可是1930年的片子 连十二怒汉都有所借鉴 全方面牛X |

|

前半段的后台调查的调度不错,中段的陪审团群戏可见《12 angry man》雏形,后半段的推理戏已逐渐显露希区柯克强大的编排能力。 |

|

虽说有成型的电影语言,但故事上还是不够有吸引力 |

|

结构好,以围观者视角引入一场密室谋杀,主角缓步登场,兼顾文本和影像表达。陪审团的争论是《十二怒汉》的母版。表演真挺糟糕的,肢体语言琐碎,节奏也不对。还有一点LGBT色彩。结尾空中飞人那段非常好,凶手的恐怖pov和华丽的畏罪自杀。戏中戏诱导凶手露出破绽,在后来的《电话谋杀案》里也出现了,但非常潦草想当然。结局的抱得美人归也是太肉麻了。两星半,胜在够早。 |

|

嫌疑人扮演凶手的戏码和与舞台剧相互照应情节可见希区柯克的巧思。 |

|

他真是喜欢剧场呀。 |

|

早期有声片里剧场的痕迹还是很重,但这部的好处就是摆明了要把戏剧融入电影里:男主的角色设置就是著名戏剧演员(兼业余侦探),结尾更是直接以戏剧舞台收尾,而警察去剧团后台展开调查时剧组人员一边答问一边还要入场表演的段落也算是本片最出彩的地方。另外值得一提的还有开头案发后两个女人一边聊天一边在两个房间里来回走动的长镜、结尾处真凶的自杀过程…中间陪审团讨论那段固然有后来《十二怒汉》的意思,但包括这段在内,男主出场后给他的内心戏太多,感觉没啥必要,而且把节奏拖得很慢,跟查案本应有的紧凑不搭。而且今天的观众很容易从一开始就猜到凶手是谁…男主演Herbert Marshall看着很眼熟,查了下发现他后来演了刘别谦的《天堂里的烦恼》和《天使》,希区柯克后来也又和他合作了一部《海外特派员》。 |

|

【Palace 2025 BFF】高清扫描108分钟版本。太无聊了,完全就是旧坞同期那堆名为“xx谋杀案”电影的水平,没有推理没有悬疑没有惊悚,全靠片名来唬人。结尾更是让凶手毫无缘由地心态崩溃。现在看亮眼之处也就是那一小段“十二怒汉”了 |

|

前半段陪审团有十二怒汉的感觉 带入戏剧破案有点意思 而最后的自杀有点没想到 |

|

可惜了最精彩的戏中戏解局一段因为我文化知识单薄好像没怎么看懂。 |

|

如果一个女孩愿意顶罪,那基本上嫌疑最大的就是她的lover了。总体比较无趣,除了十二怒汉+剧团边演边询问的那段。 |

|

首尾两场戏很有张力,中间侦查部分就有些冗长了,应该精简一半以上的时长 |

|

是将诸多生活体验提炼至艺术,还是将艺术理念应用到现实中?很有意思的诘问。改编自小说「Enter Sir John」从案发到审判到查案过程都伴随喜剧元素,融合得不错。 |

|

腾讯 |

|

它是如此古老原始,却又如此超前 |

|

1930年胖子的作品,男主赫伯特•马歇尔(Herbert Marshall)饰演的约翰,挑起了整个戏,自然流畅。特别喜欢他在床上端着咖啡杯,被一群熊孩子包围的样子。戏剧和真实,两者很好的融合在一起。 |

|

相比于《讹诈》这部《谋杀》显得不够利落,过多出场角色和一些琐碎的情节在后半段拖慢了节奏。不过影片主题还是值得玩味的,或许后来的《十二怒汉》就是受到了此片的启发? |

|

杀人动机是啥来着? |

|

光影很讲究,两次窗户探头、绞刑架加速蒙太奇那里都蛮有趣的 |

![豆瓣评分]() 7.2 (1395票)

7.2 (1395票)

![IMDB评分]() 6.3 (7,182票)

6.3 (7,182票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 83%

烂番茄: 83%![TMDB评分]() 5.93 (热度:8.85)

5.93 (热度:8.85)