|

现实更重要 |

|

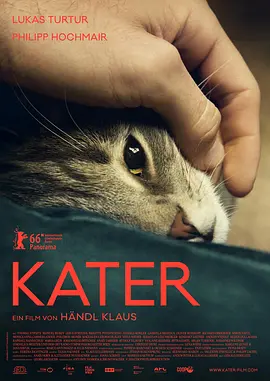

9分。暴力青少年与过瘾的沙上摩托竞技。暴躁女孩面临母亲给自己带来的性别认同的烦恼、好哥们喜欢自己的困扰以及对一女孩的爱意。母亲在黑暗的库房?前行、惊悚的音乐声渐响至戛然而止——恐怖却是丈夫是同志的事实暴露。丈夫却摸着其他男人的大腿说自己不是基来自我欺骗。02/18@Berlinale Zoo Palast |

|

这个导演在处理主题上还挺不错的,通过父女的经历去讲社会环境,通过女儿在课堂上的诗歌点出主题。女儿喜欢上的那个女孩,她对离开这里去维也纳的执着和母亲辛辛苦苦要走女儿离开的原因都不言自明了,在认识到这一切之前,你可能也是造成这个让人窒息世界的原因,因为恐惧,虚伪痛苦的在人世间做一回过客,就算涅槃了也不会有重生的能力。 |

|

竟然感觉是走在很前面的欧洲青少年主题的电影,因为它懂得眼见的快乐都不是必然。 |

|

青年人和中年人都有自己的烦恼,不同的是,也许女孩会继续向前,但爸爸则继续隐瞒真实的自己。没想到这个电影名字出现在了电影里的意大利语歌曲中,但很可惜没有这首歌曲的字幕翻译。观于多伦多同志电影节。 |

|

比较有意思的是男配一二三号都是《我们之一》里的几个主演,连故事背景也差不多,都是叛逆少年去超市犯案 |

|

终究是这个昏暗地球郁郁寡欢的一个过客。 |

|

酷兒影展讓人滿意的選片,有些畫面在大銀幕美得很舒服。比藍色大門的惆悵更用了點勁。心碎男挺帥的。不雞湯也不惡意,但人生還是要認真過那種電影。 |

|

似乎好久没见过这种什么剧情就配什么氛围,什么意思就用什么符号的优等生作业了……嗯,是比那些瞎拍的好。 |

|

一家三口在社会、家庭、成长冲突背景下的情欲困境,拍得算时髦、工整吧 |

|

#Berlinale2018# 很惊喜的一部片,为导演的映后问答加一星。同样是女性导演,在真实性的处理上比这次来柏林的某国内女导演处理的好太多了。很感动于导演说的不要贴标签,好的片子就是会让人关心里面出现的每一个角色。很喜欢这种不给出解决方案的处理方式,这就是生活。 |

|

导演很稳健,把一个抓马的家庭拍成了社会议题。压抑是人性的主题,而兽性呢? |

|

#CinemaQueer18 express complexity in a complex way, good that the film doesn't sort everything out |

|

一个家三口人,住在一直在装修中的好景大房子。各自拥抱着各自的烦恼,痛苦着挣扎着。 |

|

挺稳的,动物的意象在片中都得到了合理的释放,平行蒙太奇一白一黑两场跳舞戏所代表的自由和躁动刚好成就了这个故事压抑性的一体两面。生活的千疮百孔似乎是个难解的谜题,困在漩涡中的人若是无法自救到最后只能越陷越深。 |

|

后半段没有画面…… |

|

氛围片 |

|

错乱 |

|

人类的青春期和中年危机在这部借《动物》本能隐喻自我成长的寓言中串起一条完整的时间线。孩子间的友谊、迷茫和冒险与成年人之间的虚伪、谎言和秘密形成微妙的互文或鲜明的对比,我们在当下浮躁的电影工业里,几乎鲜少见到这种精致细腻而又兼具思想深度的现实主义剧作。似乎绝大多数观众都像主人公们那样无法洞见那些蕴涵在琐碎日常当中的真理,只能跟个没头苍蝇似的兜圈徘徊或愤懑或隐忍、或躲进不被注视和发现的黑暗里暂时逃避或偷偷哭泣。幸而懂得克制和引导的作者却告知我们大可不必过多的恐惧和焦虑,因为智者早把这些困境的出路写在了书本或诗句里。影片终结于一场毕业考核,希望女主角此刻能够领悟到死亡与实现(to die and to become)之间的悖论,从此不再做这昏暗地球上一个郁郁寡欢的过客。 |

|

男孩子们真好看 |

|

精良製作;暗處與秘密。 |

|

#68th Berlin#全景 家庭折射社会 躁动与压抑 |

|

原来是意大利语歌曲得来的片名,是说怎么看起来那么不像日耳曼语系词,中间那段合唱有音乐剧效果;动物的描绘和隐喻都很棒,很多尽在不言中的画面,留白是喜欢的手法;奥地利德语好多特别的词汇,还真是听不懂查不到,找时间补补方言;-) |

|

台湾的译名更有意思,反讽的美满,看似幸福,实则充满不安与各种困惑、问题。情绪还是到位,但没有很触动的点。 |

|

其实我不太明白为什么片名叫动物。年轻人的生活,中年人的生活中的点点滴滴,要不要面对真实的自己,感觉每一个人物都很鲜活。也许我们都是在窗户上撞死的鸟。有点赞同可以去掉片尾最后两分钟的毕业会考。摩托少年少女好酷的。 |

|

导演很痴迷对称构图啊,红与绿鲜明对比下,是不同立场的间接对撞。结尾突然开唱还是有点尬,仿佛从头坚持到尾的表达一瞬间垮掉了。 |

|

挺好的呀~ |

|

拍得很精细但缺乏亮点,叙事稍为拖沓。关于欲望和恐惧,青少年暴力。结尾的合唱有点过。不露脸的语文老师很浪漫啊。 |

|

剧情发展太慢,这就是李安所说的节奏吧。节奏实在是慢得让我关电视走人了。 |

|

拍得很棒啊,虽然题材比较老套,同类型的也很多,但情感还是比较真挚的。骑摩托飙车那个场景真是想到“85年盛夏” |

|

四平八穩,平靜下帶有暗湧,內心激波瀾。家庭中每個人的秘密式剖析,就是淡了些,中途劇本有些走神,撐不起這樣的片長。 |

|

德国电子音乐一直都是顶尖的 |

|

看了解码损坏版,各种色块、卡顿、噪音,却给平常作品一点特殊韵味。 |

|

C,感觉还是太平淡了,作为青少年题材没有拍出什么新东西。不过也许一切尽在不言中本就是导演的本意,无论未来有多迷茫,把握住当下才是最重要的,无愧于内心就最好了。 |

|

太小儿科啦 看完只想感慨奥地利真美 |

|

3.5,没有明确结局的那种,结尾起唱歌是什么鬼?

115 |

|

#MUBI,看到推荐描述中“师从哈内克”而点击,发现比较平淡无力,这也是在欧洲环境下讲身份问题的难处,因为在这不管年龄,对于多数人,个体身份和周边环境的冲突已经变得很小,柜子都是自搭的(除非是学芭蕾舞的变性《女孩》或足球联赛的同志球员《mario》等)。几段无尘夜店场景和片尾合唱段落有些出戏,好在其余部分表达较诚恳。 |

|

奥地利小青年平时都是山地摩托代步吗?羡慕了😳 |

|

是的,昏昏欲睡。 |

|

呃,反正趁早整明白自己的取向就是了,省得以后害人害己,呵呵 |

|

3.5。一切好感毁于那首合唱歌 |

|

3.5 前面酒吧的段落处理的特别好,恢复了酒吧现有空间的真实感,影片中人物关系也比较有意思,也反应出后社会时代中人物关系的变化,深陷表象与现实的深渊无法自拔 |

|

本能和理智,青少年成长 |

|

无法看下去的一部片子,太难看了 |

|

导演针对这个问题为一家三口设计的几个显性/隐性的层次都非常有效地呈现了苦于现实而背叛自己的本性(原始冲动)这个电影整体想要探讨的问题,那个活在平淡现实中的自己通过隐性的极端宣泄达到满足,最后也无奈于现实而不得不选择接受那个显性的自己。然而电影似乎过于执着于深刻而震撼的极端呈现而在许多段落有着不合时宜的刻意,最后戛然而止在女孩善意的觉醒和对逼仄现实的逃离更是无疑将电影最后的落脚点拉到了成长的主题上,在我看来多少是有些跑题的且不完整的。好想法,但电影还是略崩坏 |

|

普通青春电影 |

|

深夜带着爱人在森林里逃跑直到跑进凌晨的黑暗山洞里 太美了 以及爸爸在远离人群的湖岸边坐到天黑 妈妈在车上安静地大哭 都拍得好 |

|

乌鸦 |

|

生活就是迷茫。掩饰,逃避,烦恼 |

|

压抑本性,一家人各有各要面对的枷锁,却没有人敢跨出第一步,总之,一家子悲剧 |

![豆瓣评分]() 6.2 (216票)

6.2 (216票)

![IMDB评分]() 6.5 (638票)

6.5 (638票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 67%

烂番茄: 67%![TMDB评分]() 6.80 (热度:1.25)

6.80 (热度:1.25)