|

谁要是能看得进去这片子,那他的性子得慢到什么程度啊,狂晕,我浮躁了,我流俗了,我坦诚我欣赏不了这种文艺片。 |

|

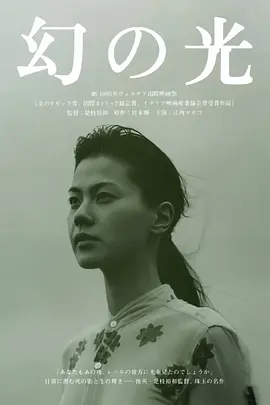

一青窈对侯孝贤印象最深的是,拍摄时狗在叫,旁人欲制止,侯却反而干脆主动学狗一起叫,让狗叫声进入电影。浅野忠信说,书店一场的时候,突然不明真相的群众闯入镜头当中,侯却照拍不误。这在常规电影制作中是不可想像。以上,侯孝贤如何利用自然环境,即兴激发演员表演的特点,可得一窥。 |

|

下午一点,天黑了,因为无事可做的人们坐到了电影院里。资料馆不让带杯装饮料,可是如果没有一杯咖啡,很难清醒地度过这一段咖啡时光。生活中还有很多事想不通,也没有办法在一部电影的时间里就想通,所以总会昏昏沉沉地睡去。

看《咖啡时光》的时候,总会想到阿巴斯的《如沐爱河》,两个到日本拍片的异国导演。可是缓慢如阿巴斯,也会用戏剧冲突搅动观众的心,侯孝贤却讲了一个没头没尾的故事,就像星期天下午的垃圾时间。说是纪念小津,也没用太多榻榻米镜头,也没有在室内用分切塑造空间感。什么也没有发生,但是在地铁上错过的人,又会在地铁里相遇。孩子会生下来,书会写下去,电影和生活一样不会停止。

走出电影院,抬头看到下午三点的阳光。北护城河波光粼粼,有老人在钓鱼。想把此时小西天的声音录下来,寄给远方的你。 |

|

人们总喜欢把剧情平淡称为是克制。内容少的东西无法克制,能被克制的东西都是猛烈的。 |

|

令人沉醉,并且回味时愈发觉得好。侯孝贤把“两班爱情的列车还未接上,先在这夏日喘口气吧”这种人生的瞬间扩张到了一个多小时里,一青窈不算很美但却绝对是这个故事中女孩应有的样子。这种看似巧遇的火车交汇、两人偶遇,其实都是千秒万秒等来的。 |

|

什么咖啡时光,明明是火车时光 |

|

这不是小津,这依然是侯孝贤 |

|

从前的侯孝贤,需要全身心的去看,现在的,只需要半个脑子,就足够 |

|

并不觉得很小津!列车行过的城市,还是有种回到雾蒙蒙的台湾的感觉,不知不觉就看完了……怎么好像没看一样…… |

|

确认侯导一生的美学-思想最极致全情发挥出来就是这一部(居然是一部日语电影!),可以说,侯导才是真正拍出道家“无”的逍遥游精神之世间第一人,墓碑上刻着“无”字的小津差远了。浅野忠信和一青窈在结尾处的电车上不期然而遇的场景,即是心道一体的天人合一境界。神作。 |

|

5.0 要搞这个“松弛影像”做法也不太难嘛,无非让镜头运动滞后于人物动作点,场景和环境再拖慢事件点,重复的把戏很容易被识破。想抓住虚无缥缈的触感十有八九是徒劳,因为“抓住”和“虚无缥缈”本就在一个支点的两端。更想看侯导在建构的过程中把“虚无缥缈”不经意遗落的瞬间,那就仿佛滑过手掌的缝隙 |

|

不止情节的戏剧化,细节的生动化也没了。小津简单归简单,总还有个小结式的重点归纳,到底是为了主题。侯则已纯文本化,既无故事也无深意,只为感觉和意境。就观赏性而言,相当寡淡沉闷,确实考较耐心。但奇怪的是,那份自信满满的“中国诗”意境,依然充盈其间。个人看法是其走得不是太偏,而是太超前 |

|

侯孝贤说:“坐咖啡厅就像坐火车一样,晃啊晃的,那种平稳的节奏,人就恍神了,很容易就会睡着,就会有很多影像浮现了开来。”大量出现的电车、铁轨就似赛不过的时光,令人唏嘘不已。每个人都负重着生命的孤单、苦楚和隐忍。想起法拉奇的《给一个未出生孩子的信》一青窈啊! |

|

非同一般闷,话说我就看过小津一个片子且觉得这丫的天天叨叨嫁出去的女儿问题好烦呐于是就不太喜欢,侯孝贤的致敬成功了,酒馆啊一家人吃饭不动声色的老豆神马的。鉴于本人在干机械重复运动——十字绣,于是乎竟然看完了。为浅蜀黍看的,可是没出来多少时间,花痴的心没能完全得到满足..抹泪.. |

|

仍然非常多的侯式生活化场景长镜……但因为换了日和的情境,不是太有共鸣。后面到了10+10里的压轴短片黄金之弘……又换搞是枝裕和了吗? |

|

【中国电影资料馆展映】胶片版。以电车始也以电车终。在女主角反复的搭乘、男配角的绘画作品中,电车的意象始终挥之不去。女主也一直在打电话。因此。相比所谓纪念小津的“咖啡时光”,更像当代日本年轻人的“电车时光”或“电话时光”,倒也恬静悠然,处变不惊。唯有沉默不语的父亲、浅野忠信自画的电车子宫图,是饱含深意的所在。片尾曲非常动听。三星半 |

|

小津没嫁出去的女儿未婚先孕,还不肯结婚。小津小儿子在小酒馆后面,和男朋友抽烟。小津坐在屋檐下不说话,一杯接一杯的喝酒 |

|

侯孝贤也许拍出了最松弛的影像。 |

|

剥离了所有的故事脉络和戏剧冲突,无限趋近并还原生活。沉闷到令人发指,却让人沉醉其中。 |

|

离《南国》差距很大。人物反应其实有刻意放慢的痕迹,露了马脚。李屏宾过于滥情的运动非常泄气(尤其是部分镜头结尾的时候),之后侯的电影里也屡屡出现这个问题。或许只有拍曼波和海上花的时候两个人是合拍的。片尾曲也比较泄气,像是将没完成的部分和盘托出,不如《南国》生生堵住情绪。 |

|

慢,慢不要紧,但是却丝毫感受不到影片的力量和给人所带来的情感上的触动。 |

|

侯孝贤应松竹之邀为纪念小津安二郎诞辰百年拍摄的影片,也是侯导最无情节的作品之一。无尽的电车,咖啡厅,书店,自家,一切都像轻云淡烟般平淡,尽管有“怀孕却不愿结婚”的先在情节,却刨除了所有戏剧化元素。些许暧昧最后并无进展,父母也至终欲言又止。运动长镜头贯穿全片,与演员极尽自然的神态动作及情境中的氛围(依靠场面调度中的细节,如后景屋外清风吹起的衣服、来往的车流及自然反射出的日光等)融为一体,生活的滋味氤氲期间,绵延至心底。PS:虽然形式上与小津并不相同,戏剧性也大大弱于小津,但依然有相通的气韵。相比起来,文德斯的[寻找小津]则纯然是一片现代东京都市人的空虚之像。(8.5/10) |

|

太慢了。。把我急的 |

|

之前看过这部电影 然而现在再看了一遍才能真正感受 多好的电影啊 围绕着一个显而易见的主题 描绘 对梦境的求证和丰富化 拍下书店的照片 录下电车的声音 按图索骥… 实际也是对记忆中的事物的描绘。 怀孕与交换孩子的梦境 如果用精神分析就太无趣了 电影中的情境是如此“单调” 我甚至开始怀疑其实生活本身并不具有丰富的意义 而同时这种单调也不是符号化抽象所致 那么生活是蒙昧 是意义的原初状态 本身就是经验 意义是经验的进一步开化 经验是未开化的意义 原来这就是我体验到的生活的本来面目 而尽管电影终究不是现实生活 但却传达出生活给人的感觉 那就是抽象出意义之前的漫无目的的经验 |

|

第一个镜头是电车,最后一个镜头也是电车;女主是每天搭电车的作家,男主是喜欢电车的二手书店老板;影片有大量电车的空镜头,也出现了都电荒川线、山手线、高崎线的身影……如果说这还不是一部电车电影,那还有什么电影是?12年前初看此片时喜欢酒胜于咖啡,现在没有咖啡可能一天都过不到头。荒川线的8500型和7500型太好看了,让我格外怀念那套租出去的公寓。每天清晨推开窗户,便能看到开往迪士尼的11号线从嘉定新城驶出,载着一车睡眼惺忪的乘客。 |

|

小津百年+《东京物语》50周年,此片的确用了心,不少地方跟《东京物语》直接相关(借酒一段直接是搬演),不少小津元素,但是这篇的确跟小津关系不大,说起来,还是“巨匠”侯孝贤用自己的语言讲了一个50年后的故事,是枝裕和《步履不停》倒是直接跟小津相关。 |

|

精神振奋地开看,中间还是不小心盹上一小会,又一小会,是没有咖啡支撑的午后,身体先于思维慵懒。清醒后,那些萍水相逢的角色,依然有他们淡如水的交汇。找寻一个故人的踪迹,孕育一个学生的孩子,父亲始终静默地喝清酒,母亲只把不安化到对雨伞的询问上,男人收着行车的声音,女人在车上睡着了。许多事,大大小小的,都清净地流过轨道。而我对东京,有了更温软的回忆。三星半。@资料馆,胶片放映在衔接上几回失误。 |

|

哈哈哈真是难忘的放映经历。放映中途不知道哪个部门给断电了,左衡老师反复讲胶片没受损伤。正好大家趁机抓住七排廖桑纷纷要签名去。左边两个搞电影应该是情侣学生和另一个才从平遥回来的朋友聊《热带雨》被前排姐姐警告不要剧透。映后对话开始话筒还出了问题。最有趣的是,刚开始对话,有人手机铃声响起《我和我的祖国》,全场哄笑。真该收拾收拾这帮搞艺术的。 |

|

是因為我看的DVD的原因麼… |

|

不,我不行,浅野忠信也无法挽救=.=祝导演知道寄几要干啥吧=.= |

|

算了,我太喜歡劇情簡介的最後一句話了。「但时间毕竟流过了几十年,隐忍情感的角度已有很大的转变。」 |

|

慢..... |

|

其实我怕长镜头 |

|

电影是台湾导演候孝贤拍的。是日本东宝电影公司为了纪念日本导演小津诞辰一百周年而投资拍摄的影片,一直崇敬小津的候孝贤欣然应邀执导。[咖啡时光]柔和、温暖、安静却充满力量和激情。候孝贤说,不是那些时光最美而是这些时光已经永远失去了,只能用回忆来招回,所以,它是最美好的。 |

|

大叔,如果不是为了看你,我是不会去看这种大闷片的。出镜不多,但实在很帅啊。什么某台湾影评人觉得看这片感觉像一只温柔的大手在抚摸后背,这温柔的大手应该就是大叔的吧,这影评人也应该是个男人吧。O(∩_∩)O哈哈~ |

|

播客“电影巨辩”最新一期谈侯孝贤的作品,对这部的评价好高,加上之前因为江文也的故事就很想看这部,所以赶紧找来看了。很惊艳,听过播客的解读再看也很合适,会更能体会到妙在何处。居然能拍得如此自然平静,细品又很动人,非常日常的细腻诗意。目前豆瓣的评分严重偏低了。 |

|

好美啊!侯导是如何做到让影片如此安静又美丽的呢?是被风微微吹起的餐桌布、飘动的窗帘、桌上的水杯和开着的风扇共同建构了这个日常的空间。侯孝贤和朱天文在故事上没有什么表达欲,却给了画面更多舒展的可能,就这样安静地拍吧!享受自己的直觉。 |

|

搬来后看的第一部关于东京的电影,那些电车和车站唤起了某些类似于在纽约时看关于纽约的影视作品的知觉,一座城市从二维的银幕上逐渐立起而后又再次缓缓倒回图像领域的过程在我的生活里重现,忽然觉得以前看过的关于东京的电影还可以再看一遍。(女)主角并不小津,甚至也不怎么侯孝贤,家庭伦理情节剧与她无关,同样是父母从乡下来东京拜访,21 世纪的阳子并不承受原节子的重担,甚至不分享20 世纪都市女性情绪运作的方式,她是如此从容又平静地穿梭于城市空间、交通工具甚至是国界、语言、生活与梦境之间。但浅野的角色似乎暗示了某种属于 21 世纪的桎梏,由电车围成的冰冷子宫,原子化的青年却在其中感到无比的安全,全片极为闲适地指向了新世纪城市与年轻人之间残酷的依存关系,与《恋恋风尘》所刻画的作为童年-纯真终结者的城市截然不同。 |

|

清淡小菜必不可少 |

|

3.2 呃 |

|

背影很多,有点寂寞。叫夏日里的电车时光还差不多。 |

|

原來是侯孝贤的 |

|

1agu |

|

被片子的名字迷住了,听了就很喜欢 |

|

很有味道 |

|

小二郎是无法复制的 |

|

侯孝贤和朱天文的组合可以把发生在任何地点的故事都变得像台湾;虽然简介说是致敬了小津,但侯导个人风格还是很强烈,意境氛围脱胎于小津但视觉呈现上完全不似小津那种过于板眼;特别喜欢胶片摄影的质感,影像仿佛拥有了亲切而温暖的厚度;怀旧的城市,平淡的日子,错综的情愫,交织穿梭在克制的镜头里被娓娓道来,那么看的人患得患失也好,唏嘘感慨也好,末了都是时光赠予的独特滋味吧 / |

|

鏡頭調度方式與定格畫面不時讓我想到是枝裕和《橫山家之味》。/一青窈〈一思案〉http://youtu.be/L8lHz0MFbM0 |

|

有一种清凉的感觉 |

|

"出生在这个世界上真是太好了." |

![豆瓣评分]() 7.5 (6759票)

7.5 (6759票)

![IMDB评分]() 6.8 (3,288票)

6.8 (3,288票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 91%

烂番茄: 91%![Metacritics评分]() Metacritics: 80

Metacritics: 80![TMDB评分]() 7.10 (热度:3.49)

7.10 (热度:3.49)