|

梭罗亚斯德教的象征就是拜火。影片形散神不散,要了解伊朗的政治、宗教、历史背景,近现代历史,以及制作人的个人经历,会发现环环相扣。有幸在多伦多电影节上看到,竟然是免费的。制片人没有拿到签证而缺席,但是效果并不减少半分。 |

|

除了政治上正确,这个纪录片哪里好? |

|

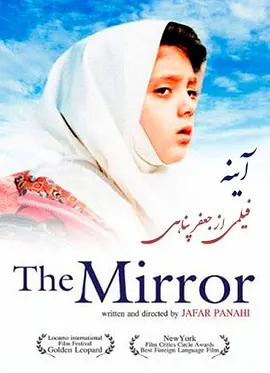

这真的不是一部电影,影像本身远没有它背后的意义有趣,因为触犯了伊朗电影的审查制度,宣传了国家的负面形象,伊朗导演贾法·帕纳西被判六年刑期,二十年内不得拍片。对于一个创作欲强烈的艺术家,这简直太没有人性了,影片最后字幕说献给伊朗电影人,敢情天朝的导演们都活在人间天堂啊。★★★★ |

|

#观影手记# 1225

广电总局固然恶心,但一味抱怨审片制度的中国导演真该看看伊朗同行做了些什么。 |

|

接下来就要失去自由整整六年的时间,换做我或许不会如此平静。最后那个收垃圾的帅哥很有意思。向逆境中的电影人致敬 |

|

“这不是一部电影”,正如玛格丽特的名作《这不是一只烟斗》,对伊朗政府审查制度的讽刺和对电影艺术的反思共存。倘若没有被禁20年拍片,6年监禁,自然也不会有这份思考。一天的记录,艺术性远不及背后深意。需要这样的电影。 |

|

这确实不是一部电影,而是伊朗的现实。被困于家中的导演,已经被剥夺了拍片的权利,只能靠拍摄这样关于自己的影片,来曲折地表达着自己的意见。虽然足不能出户,但却通过种种方式,让外界的情况通过镜头表现出来。不得不承认,导演的功力还是相当深厚的。 |

|

当理发师无聊的时候,他们就互相理发。这不是电影,这是无畏的嘲讽。 |

|

what's the point of getting a Master degree, we won't find a job anyway. |

|

帕纳希谈自己的电影,谈生活,谈笼中禁锢不了的自由。恰好亚洲还有个贾导,不过他是国师的候选,比帕纳希听话多了,也识相多了 |

|

不是一部电影,只是”an effort”.

“理发师无事可做的时候就帮忙相互理发”,秩序里也有叛逆的摆碟方式,研究艺术的学生在收垃圾,这真是巧合吗?

电影要先拍完才能解释,素人演员给到的惊喜和主导的能力,达内也说过几乎一样的话。呈现一部看不到的电影,想到希林公主,最后那个故事又想到阿巴斯工作坊以电梯为主题的短片作业。

“献给伊朗电影人”,想拍的电影在别处,在火光后。丢掉石膏,之后的电影都是这一部的变体,恰如那个书名”始于极限“,从极限出发,从否定出发 |

|

让学艺术史的研究生来收每家每户的垃圾,真是黑出翔。 |

|

五星。 |

|

4.5 这当然是一部电影,足以洞见之后十年有些拧巴的,刻意又坦诚的创作观,真正的元电影。并不是指宽泛无用的“在电影中拍电影”的定义,而是银幕内外的帕纳西通过调度观众的观看完成影像内部的再生产。一方面用真实的政治现实与自身的参与去期待、呼唤观众的目光(对比哈内克的暴力与强制),必要的“刻意”;同时拒斥彻底的政治化,困惑的帕纳西与同样困惑的观众,充满趣味的语调,一种温和的不卑不亢的反抗姿态。 |

|

“如果能讲一部电影,那我们为什么还要拍电影?” |

|

最后出场的小哥感觉是演美剧出生的... |

|

Mojtaba Mirtahmasb和Jafar Panahi一同建立了这部电影。两人的参与和留下的影像就是在支持伊朗电影人。拍摄途中遭遇到暂时看管宠物狗米奇和偶遇帮忙姐姐处理楼栋垃圾的艺术系学生,简直是神来的助力。这些巧合却正好构成了生活的精彩和机遇。读剧本就行了那还拍电影干嘛,那些对话真的是一种力量。 |

|

这的确不是一部电影,更像是Youtube上的一支Vlog,但当导演在不可拍片的环境中仍然尝试将想拍的那部电影“模拟”出来或者甚至只是念剧本,这部纪录片也的确有了打动观众的影像力量。后来电梯中出现的收垃圾青年很有意思。 |

|

形式大于内容,意义远不在于作品本身的艺术价值,无怪乎帕纳西要给它命名《这不是一部电影》,因为电影真的不过是他一天的纪录,他表达的更是一种抗争和不屈。特地去查阅了他之前的一些作品,真是一位勤奋向上的电影人。不由得想到天朝的某些作品,比如《两time鲍胱》,真是丢人。 |

|

这真的不是一部电影,我们也真的不是观众 |

|

🏠🎥 好棒的结尾。w/S&L |

|

很有意思。 |

|

娄烨推荐过的电影,同样被禁拍,帕纳西竟达20年之久!片子意义就在于记录,看起来还是觉得闷。 |

|

帕纳西的搬演尝试令内外的观众都感到困惑,而当搬演结束时(真的只是纪录吗?),电影人闲谈着互拍着,突然一切就生动起来了,随后一个电梯连接了所有的现实,也是世界赐予他的小礼物吧。 |

|

虽然您的遭遇让人同情,专制独裁让人痛恨,可这个片子真没多大意思,不评分了。 |

|

正好可以和金基德的《阿里郎》呼应,都是自导自演的生活体纪录片。都是远离生活,都是无法拍摄电影,也都通过这个纪录片传达和自省。只不过一个是由于自身原因无法拍摄,一个是由于外在原因,指涉也就对应起来了。 |

|

chez ugc |

|

导演是把光抓走的人,导演和光又被管电总局抓走 |

|

中国在加速追赶伊朗 |

|

这不是三星。 |

|

自己“围读”剧本以及与以往作品情节的对照都是巧妙设计过的,电梯里收垃圾的男孩与剧本里被软禁无法去上学的女孩学的都是艺术。在不能执导电影的禁锢下,以这样的形式构建一部非电影,令人欣喜又悲伤。对电影的爱要有多深沉才能冲破这样的禁锢。 |

|

Quand le cinéma se réduit à sa fonctionnalité primaire d’enregistrement, ceci devient un cri, un manifeste de l’acte de filmer, qui capte la frustration, l’angoisse ainsi que la délectation. Ceci est la beauté d’un geste purement cinématographique. |

|

既然不让我拍电影,那我就读剧本和解说,这样观众就能看到一部没被拍出来的电影了。。。可是如果电影可以这样讲出来,那还拍什么电影。 |

|

纪录伊朗导演贾法·帕纳西被关在家中几天的生活。20年不能拍电影,他只能在客厅讲剧本,兴奋又无奈。没有几个电视台和网站可以看。调侃自己,调侃government。观众不少,影院里笑声也很多,结束时还有很热烈的鼓掌。我在布里斯班电影节当志愿者时遇到的最好评的电影,和在澳洲一年半以来最热烈的掌声。 |

|

这位爷现在是在牢里吗? |

|

贾法不愧是大師,就算這樣也能自得其樂。 |

|

8.0/10。①被正府囚禁于家中(且很可能将入狱)的导演对自己的生活状况的展示。②自然主义电影:极少特写与画外配乐;大量调度简易的长镜头;不少有趣生活细节的捕捉。但本片叙事戏剧性还是处理地不够弱。 |

|

作为一位导演,诉求不能用影像表达,这是多么令人绝望的事~ |

|

这个主题我们并不陌生。看完简介,对于这个片子我的预期是:政治性强,影像乏味。影像的确乏味,但导演的沉稳是在我意料之外的。在被判刑封杀在家,他没有痛骂,而仍在不断构思下一部可能永远拍不成的电影。这是真正的影人,也是真正的斗士。斗争都是长期的,必须是沉稳的,那些上蹿下跳的所谓斗争者不过是在表演罢了。 |

|

影片最大的问题是不够无聊。 |

|

SummerIFF 2025 No.8 @ M+|确实不电影。大段对话有一处睡着了一小会儿,醒来发现周边都睡得很香(笑)。很多人说帕纳西自恋我并不觉得。他在自己的电影里不断不断提醒别人他无法再正常拍电影是很重要的一件事(因为人实在太善忘了,需要有人一直提醒什么是现实)。 |

|

一切的记录都是有必要的 |

|

所以说,不管环境多么恶劣,电影还是能够生存的。 |

|

2022-06-30

遇到垃圾小哥之前这片子仍受困于四面墙壁,不仅是房屋,还有两个导演,显然他们并不知道要去拍些什么,直到垃圾小哥打破僵局,贾法终于丢掉了他的石膏。我想这部分也启发了《出租车》的诞生。 |

|

能把严格的电影审查制度环境下的创作者日常生活拍成一部艺术作品,恐怕也只有伊朗的电影人了,而能如此大胆挑衅审查机构,同时也能在如此恶劣对待知识分子、艺术家的社会里自我调侃的导演,当今影坛上也恐怕只剩下贾法·帕纳西了! |

|

两个人一只蜥蜴一台摄影机一部iphone加上邻居 没剧本没调度还能这么好看 最后一个长镜头太绝了 |

|

既然“不是”电影,我就不打星了。和金基德的《阿里郎》类似,但背后的问题更复杂。和一些涉及政治被迫害的艺术家一样,政府抓人或起诉的理由无非就是为实现曲线政治迫害的一个手段,就像AWW的税务问题一样。帕纳西的问题,不是简单的那部未拍成的电影的问题,而是…… |

|

it's important that the camera is on... |

|

娄烨推荐。。一个热爱电影但却无法拿起心爱的摄影机的导演 |

|

这玩意儿不是纪录片吧,明显有编排的痕迹。这算是伪纪录片。 |

![豆瓣评分]() 7.8 (1194票)

7.8 (1194票)

![IMDB评分]() 7.4 (5,725票)

7.4 (5,725票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 97%

烂番茄: 97%![Metacritics评分]() Metacritics: 90

Metacritics: 90![TMDB评分]() 7.11 (热度:4.29)

7.11 (热度:4.29)