|

长 壕沟长 镜头长 卷福的脸 更长 |

|

这个水准的长镜头只能是这个时代的产物。我觉得他已经超越了传统的所谓镜头移动和调度的技法,因为从那种角度看这个长镜头根本不可能实现。这个长镜头就是单纯地在创造现实。我还有一种感觉 — 那个电影里唯一的镜头切断之后的剧情整个就变得有些超现实。那太阳一般的照明弹,地下室里圣母一样的姑娘,满是尸体的河,士兵上阵前听的思乡之曲,以及那战壕前面的狂奔。这一切都过于梦幻以至于我都怀疑主角是不是其实已经死在了切黑的那一枪下。 |

|

终于在2019年留下不让自己讨厌的泪水——当Schofield坐在卡车车厢里,身边围绕着别人的兄弟时,他晃神之间眺望渐远的村庄,这几乎是2019最令人心碎的时刻了。 |

|

现在觉得所有有本尼迪克特·康伯巴奇的电影,都会起到让观众出戏的效果。所以门德斯把他放最后,士兵终于到达终点了,完成任务了,观众也两小时辛苦了。给你看一眼本尼吧!观众看到他转身就笑场的效果,真的是没谁了!第一个观众熟知的角色塑造太好的副作用吧! |

|

摄影很美,但能不能不要无意义的一镜到底,本该有的叙事节奏因为“没有”剪辑,导致时空转换的长度和跨度都畸变,走两步就换了世界,场景切换显得不真实,格局像第三人称独立战争游戏。不过战争的残酷倒也在小格局里别样体现:落英缤纷之处亦能尸横遍野。部分文戏也老套廉价,英法情谊那段尤其出戏。但烈火废墟太美了吧,燃烧的教堂像末日的2049,漂流戏也调度惊人,可能是这几年最美的战争电影。 |

|

花香掩盖了尸体的恶臭,掩盖不了战火的呛味。

铁丝扎破了手心,扎不破和平的向往。

匕首插进胸膛,鲜血浇灌土壤,就结出了和平的果实。

倚靠大树,翻开家人照片,就看到了回家的希望。

他讨厌回家,因为回家就是离别的倒计时。

但他更讨厌战争,讨厌在冲天炮火奔跑,讨厌在尸体之河漂流,讨厌被乱石活埋,讨厌被敌人追赶,讨厌送走一个又一个兄弟。

于是,他用勋章交换美酒,大醉一场。

因为醉梦里没有以人肉为午餐的老鼠,没有在尸体上栖息的乌鸦。没有从天而降的飞机,没有满是尸体的河流,没有恩将仇报的敌人。没有瑰丽璀璨又恐怖得让人窒息的火光,没有不知道是否会降临的明天。

醉梦里,他看见布雷克和哥哥解甲归田,在果园采摘果实;

看见自己回到了家乡,父母和妻子早已在门前等待;

看见不知道姓名的小女孩向他跑来,感谢他的牛奶…… |

|

看完一路开车听soundtrack并没有缓过来。回家坐在澡盆里了突然在想:我很幸运,出生在和平年代,应该珍视现在拥有的生活。 |

|

门德斯很可能拍出了千禧年后最“美”的战争电影。前半段的战争是惊悚片,后半段的战争是古典乐,中间还有一个转场过渡,主题不够深刻但技巧极尽完美。一镜到底不但没有限制视野,反而让人获得环绕的沉浸式体验,看到了发青的尸体也看到樱花飘飞阵地。暗夜燃烧的末日教堂太美了,有种美到忘记战场残酷的视觉冲击...(本质上和“敦刻尔克”都是在拿战争片做实验,拍出新意才是第一) |

|

啊这才是我心目中《托尔金》应该拍出的样子!!!一战战场上的丑陋的美感。穿越无人之地那里是死亡沼泽的腐臭,飘扬的白色樱花瓣让我想起双塔里面国王的花冠,夜里火光映天的断壁残垣,感觉像是横跨安都因河的欧斯吉利亚斯废墟。片尾是门德斯向祖父的致敬,感谢他给我们讲的故事,一下子就让我想起了“倘若你出乎意料,又回到生者之地,我们能坐在墙角下晒着太阳,回顾往事,对过去的悲伤放声大笑,到了那时,你再告诉我吧。”果然选角太让人出戏了,我知道BC在里面,然而还有Andrew Scott?托曼大帝和罗柏演兄弟?每次这些明星脸一出现就跟我的同伴扶额…… |

|

一战迷和找剪辑点的影迷,他们是在观看同一部电影吗?追求一镜到底的形式感,强烈排斥着过往战争片的大格局印象,与诺兰海陆空齐发、编辑二战时间不同的是,1917的主人公,似乎是带着抗拒、倒霉和惶恐的心情,爬出壕沟。这种闪躲甚至反映在他们每次与德国兵(尸体)的遭遇上,但「真实时间」的冲击,在小山坡和废墟漂流几段,成功打动了我。与弗兰克、光荣之路、他们不再变老等电影搭配观看,效果更佳 |

|

我觉得好看是因为:这么惨烈,但没有一丝一毫爱国主义正能量。单纯的一个人面对朋友敌人陌生人。这个“个体性”是之前几部战争大片所没有的。 |

|

本质上仍是话题型电影,没办法,你永远无法绕开这个长镜头的噱头,并在观看过程中,一直在琢磨其间一些难度镜头是如何拍摄的。同时,迪金斯大神确实是厉害,夜景的燃烧弹狂奔以及最后的总攻狂奔,都是爽到让人不行的运动镜头。影片整体呈现了一种游戏感,恍惚间总觉得路上遇到的角色好似NPC,等着你来和他说话。为了这个一镜到底的噱头,剧情方面确实有点太赶与太过于随机了。好处在于,确实是一路带观众走进了残酷的战争。 |

|

确实很像通关游戏,观众有类似沉浸式体验。故事过于简单使得深度有所欠缺,但是技术方面实在太给力了,配乐、场面调度很震撼,有几场如梦境。我最近也是很脆弱了,看啥都哭。 |

|

“希望是一种危险的东西。” 以小见大,技术真正服务故事的一次讲述,不敢想象在IMAX看会有多震撼。 |

|

宣传一镜到底过头了 我没有沉浸在战场或人物 我沉浸在了找哪里其实换了镜… |

|

战争电影发展到如今,如何在视觉奇观层面更上一层楼,变成了一个大难题。而本片这一次给出的答案令人惊喜,不过这种方式没法复用,谁第二个用就变成东施效颦,第三个用就成烂大街的俗套了。 |

|

战争版<罗拉快跑>。是真的好。感想跟<敦刻尔克>一样,还是那句呼唤:boys啊!条条鲜活的性命啊,只要活下来,都是美好青春、蓬勃人生啊,宁可看你们变大腹便便猥琐中年,也不愿见任何一个死于战场。尤其在这瘟疫时期,更添感触。昨天看到一句话:活生生把人摧残成英雄。是的,本不该有战场,本不该有前线,本不该有牺牲乃至战胜,他们,本不该出现在那里;生命的意义,本不该在那里达成或得到检验。至于众口称道的一镜到底,前人希区柯克<夺魂锁>、三谷幸喜<大空港>、伊纳里图<鸟人>都玩得极娴熟流利了,虽有剪辑点存在,但相较之下前三者都局限于室内戏or有限场景,<1917>却能在如此大的空间跨度里,完美调度如此大规模的服化道、美术及群演,完美转场,完美动线,没有丝毫摆拍感。文戏也是完美的。几场感情戏既克制又分外惹泪 |

|

3.5,门德斯喜欢玩绝地求生、神庙逃亡、塞尔达。摸索主线剧情的时候可以先组队一下,发现是猪队友立刻开启单机模式,skip快速过过法语npc,获得创口贴一片,交付道具:牛奶x1,说出解开下一章的关键台词‘i have to go’。立刻闪避技能+1,进入游戏大厅,加入公会,打坐听音乐回血,超级玛丽跳一跳,冲刺主线任务。最后,完成支线剧情‘兄弟的遗愿’。交付道具:‘指环’x2。通关,获得称号:‘荣耀の大不列颠'。 |

|

气势如虹,连我这种全世界最不爱看战争片的人都服了 |

|

大银幕看过之后,重新对这部片子产生了敬意。很多细节呈现了出来,让人置身于战争的残酷与恐惧中,声画的包围感是用电脑观看时体验不到的。在沉浸感的体验下,我突然意识到,当导演决定用一镜到底的方式拍摄,就已经有了破釜沉舟的决心,与片子的主题和气质完全契合,让人肃然起敬。演员对身体的细腻掌控也在大银幕上完全呈现出来。有些电影,就是为大银幕而拍摄的。 |

|

导演是真会导演,摄影是真会摄影,只不过一切都差一点点。 |

|

在前线,最危险的不是炮火而是希望,最珍贵的不是口粮而是运气。也许是上帝伸出了圣手捞起瀑布里的少年,灌满了牛奶拯救遗落的婴孩,演唱了歌谣慰藉赴死的英灵。绶带不敌美酒,果核不惧埋葬,危险的希望必须掐灭,祝福的好运不能分享。逆着冲锋的士兵,被选中的男孩意识到,这竟是此生注定踏上的旅程。 |

|

记得四月被砍倒的樱桃树,缀满枝头的白色花瓣有多纯洁,战争就有多肮脏。 |

|

《1917》其实故事很简单明了,导演萨姆.门德斯在场面调度上,开创了很多一镜到底的新玩法,叠加了主角的性格塑造和情绪,有几处人物情感处理还是很让人动容的,这种沉浸式的拍摄也让观众更置身于一战残酷真实的战争世界。一镜到底并没有被摄影师罗杰.狄金斯玩出非常惊艳的新花样,但光影的运用和构图依然是罗杰的王牌,但我也能理解为何说1917爆冷门拿到金球奖最佳,因为相比较于同时入围的影片,并没有多出类拔萃。或许一战的战争选题(战争题材今年风向标?),还有是非Netflix电影,让1917变得非常幸运。 |

|

【YVR-Scotia】四星半。年度三甲!硬件无可挑剔,camera movement真的做到了无形,这如果不拿小金人天理难容。但是技术(也包括配乐等)丝毫没有喧宾夺主,故事一波三折,情绪动人。(稍微鸡蛋里挑骨头就是一波明星客串稍微有点出戏,尤其看到本尼迪特的时候电影沉浸感一下子消失了,不过为了票房考量,能理解)。(又和sean baker同场么…太巧了 |

|

就像是一根线穿过一个个切片往前走,每一个切片都展现了战争的一个面,而在穿越的过程,线上也沾染了事情、心绪、情感。长镜头就那样牵引着线头往前走,而观众就像是手始终贴着线上,随之而去,线有时震颤、有时害怕、有时紧张,都第一时间传到我们的手指上。我们与人物是共振的,因而他的喜怒哀乐,都如此真切如此动人。战争如何继续,士兵尸体如何腐烂,樱桃花始终可以开得很美,河流始终可以川流不息,战争的无意义和荒诞性也由此显现。 |

|

导演的长镜头调度对于视听技巧来说,也是技巧狂人了,运动轨迹复杂的长镜头配合着演员走位完成调度,这就是传说中视听盛宴吧,故事的节奏掌控的非常完美,有几场戏的长镜头调度非常震撼!最佳导演和最佳摄影两个奖项应该是稳了吧,早几年拍摄技术上可能都达不到这样的难度,最佳影片应该也是这部电影吧。 |

|

德国人的油纸可以存肾,英国人的信封能够防水,都很牛逼。这种第一视角的“一镜到底”,像是在玩一出沉浸式的冒险游戏,此类“战争公路片”以后会有很多。另外,错误的命令能让几千名士兵成为炮灰。战场上,这样错误的命令会有多少呢?毕竟,敌人从来不会怜悯你,不管他叫德军,还是病毒。 |

|

这电影也能拿2019最佳我也是醉了。除了假的一镜到底还有什么?情节平淡,缺乏悬念,节奏拖沓,演技无味,某些桥段让人尬得只想离开电影院。。。还有逻辑上的硬伤(我想知道你这毛衣加大衣是怎么在半小时里全部干透的)。。。。当中有两处惊艳的片段(基本上是摄影),但总的来说我看到过半的时候我已经烦了。跟爱尔兰人并列2019令人失望榜首吧,哼 |

|

长镜头臣服于时间的同步浸入,却以破坏空间的神秘性为交换条件。充分体现集体意志,将人造痕迹明晃晃地摊开于观众的视野。偶有撼动感官的段落,但影像的浓度被彻底分层,被强推着加速或被拽动着停顿,都是创作者对观众的粗暴操纵。 |

|

长镜头最大的贡献就是可以把所有银幕上的行为,用实际发生的速度,实时传递给观众,而电影自古以来作为压缩时间和空间的艺术,太多人把剪辑这门隐形的艺术视做理所当然。当可以压缩时间和空间这个能力被剥离以后,带给人的是一种沉浸性的紧迫感,并给前景和后景之间增加了很大的张力,这个张力才是战争最残酷的地方,也是众多士兵退伍后无法释怀的,早已深深印入身体里的无形的恐惧。主创把时间作为中介,利用一个本质上反时间的艺术媒介,给和平年代的人带来了一次超越时间的体验。走出影院后,恢复自己的生活,时间对我们是何等的慷慨 |

|

高风险,没玩脱,牛逼。另外,请不要纠结一镜到底,不要整场都把注意力花在找切片点上,就算被你找到了,除了证明你真的很宅以外,没有什么鸟用,还浪费了这注定将名流影史的配乐与摄影。 |

|

比敦刻尔克差了五个绿皮书。空间场景的花式呈现并无本质意义,一镜到底除了为了制造沉浸与尝试炫技也缺少了更坚实的艺术追求的支撑,主角被游戏npc化,主线被大观园化。 |

|

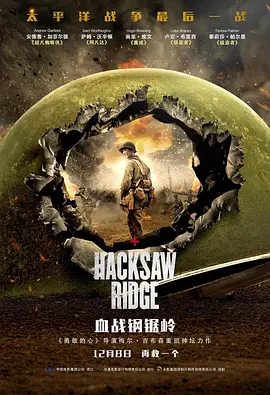

年度十佳没跑了,这才是让人真正感受到一镜到底魅力的电影。故事和人物都做的极简,但情绪却一点没落下,《血战钢锯岭》以后我最爱的战争电影。 |

|

IMAX版四星半入。1.由于中间被打昏入夜的黑屏时间长,所以非常明显地分为前后两个长镜头,其他剪辑点大部分不难辨认,但于我而言,依然有足够的沉浸感,此前战争片尚未如此拍过,确乎是技术上的新成就。2.老鼠引雷、猝然坠机、狙击惊魂、废墟逃亡、樱花尸河与森林中的圣歌独唱都是别样的体验,不过,最让我震颤难忘的,当属男主坚定地跃出战壕、在第二波攻击的士兵全数出发时尽全力奔跑的场景,冒着敌军炮火,又两次被友军士兵撞倒在地,迎着银幕的单人纵向狂奔与由右至左的群体横向冲锋,如此决绝不屈,是我看过的无数电影奔跑场景里的异数。3.狄金斯的摄影与布光太强悍,尤其是那场夜间逃亡戏,照明弹的明亮与其他角落的黑暗不断游移轮转,还有如同末世废土般的红色教堂废墟。4.不可否认的是,部分文戏较为造作,如法国女子与无主之婴。(8.8/10) |

|

嗯,这将一定是首个拿下奥斯卡的战争网游!期待同款VR手游早日面世。 |

|

一场由工业支撑起来的影像胜利。场面调度几乎穷尽了视点的可能性,带给人无与伦比的沉浸感。体验本身就是意义,就像让你见证一个人的死去。影片回避了直接的交锋,而从残骸、废墟等侧面来展现战争。这反而更突显出了战争的残酷性。一个细节就点透了,就说主角的手,前一秒被铁丝网刮伤,他想方设法要保护,下一秒偏偏就插进了死尸的身体。当你领略了残酷,那牛奶、飘落的花瓣、忽然而至的歌谣,以及逆流而上的奔跑,就更加如同神迹一般。尤其喜欢的一笔,主角疲惫到无法自抑地浸入水中,又迅速咳水而出,他的成功,靠的就是如同本能的意志。PS:文艺作品,将一个概念做到了极致,就值五星。 |

|

一镜到底的上山下河,魂斗罗冒险岛超级玛丽CS吃鸡感。 |

|

一个摄影师一生能拍一部这样的电影就死而无憾了,而这位爷拍了这么多部。不说长镜头了,地狱图景的夜间戏就太过瘾了。布景也毫不逊色,每个群众演员的造型姿势都煞费苦心。故事上也独具匠心,卡车上在其它士兵包围中回望远去的残破村庄,这种士兵角度不用磅礴管弦乐的战争片,才是战争真正的样子。 |

|

门德斯是在炫技吗?或许。但一战那绵延不绝的战壕和永无止息的堑壕战以及这个穿越遍地尸骸与敌军炮火在泥泞、肮脏与激涛中传令的背景故事恰恰适合这种“炫技”。狄金斯在第一场夜戏里用废墟中的烈火与空中的照明弹构成的光影美极了,视角与形式所带来的局限性自然令全片在表达上出现缺憾,但相较于整体制作量带给人的惊叹,真是九牛一毛。 |

|

不是搞笑吧。。这么做作陈词滥调的情节,又TMD的政治正确,最后还煽情一把的所谓战争片竟然是2019年的作品?请问德国人就一定是魔鬼,英国人全是好人,锡克兵简直就是好得不能再好,每个兵团一定有黑人好像很融入?。。。我就一颗星给镜头。这电影胡编乱造的事情太多。随便列举就一堆。1)当时,当然,英国部队种族歧视很严重,黑人或锡克兵都是自成方阵,绝不可能如此混杂。2)总是要渲染德国人的装备物资好,其实正好相反。德国人因为缺乏食物,大批饿死。相反,英国人有美国支援,有吃得多了。3)从高处射击的人居然打不死低处的,身后近距离追击的人居然打不死前面的。。。看完这种烂片必须得看一遍《西线无战事》才能平息下心情。此片如果早15分钟结束,进攻已经开始,男主也被炸死,那还能说表现了战争无意义和残酷。现在不过要煽情。 |

|

之所以上映之后镜与景抢足风头引起热议,某种程度也算是无奈之举,因为这个由一战真实事件改编的鸡毛信的故事,所涉任务的性质决定了不允许有超过两个以上的参与人员;另一方面,时间紧迫使命速达又决定了你不能将时空拉长两天三夜以引入更多曲折变化,与那部同样戏称为“战争公路片”的拯救大兵相比,1917在角塑空间与叙事张力上的确存在先天性供血不足,而为能尽量填补作为故事长片所必须的戏剧总能以吸引更多的观众与影评关注,就务必在故事本体以外的镜景色服化道等环节上花费更多心思!甚至还潜伏了一个隐蔽笑点:煞费苦心一镜到底所为何事?为了跑到地方喊……“咔”! |

|

高潮段落时我整个身体肌肉全部被锁死在了影院座椅上,泪腺开始不自主的崩溃,这部电影代表了最纯粹的试听震撼,是电影语言最极致的发挥,出字幕的时候后背已经完全湿透… |

|

至少8.5分(等看过IMAX版再评估)。预感本片将是奥斯卡最大赢家,最佳摄影、最佳音效、最佳混音、最佳配乐这四项稳了。本片淋漓尽致地体现了一个高度成熟的电影工业体系能创造出怎样全方面高品质的佳作,不过也正因为本片在技术方面追求了极致(由于摄影过于优秀和创新,观影过程中很容易分心地去想某个镜头是怎么拍出来的!),似乎不可避免地在艺术方面有所妥协,剧情描摹和角色塑造都比较单薄,但整体而言仍然相当不错,此处应该请李安导演深刻反思一下自己怎么就陷入了追求技术放弃艺术的窘境。

看完IMAX,维持8.5分的评判。由于本片剧情偏弱,之前看过一遍对剧情已经不存在悬念,这就削弱了电影整体上的感染力,大银幕的技术加持只能刚好抵消掉这种剧透带来的削弱。混音特别棒我是听出来了,配乐我倒是嫌篇幅还不够。【云门美亚】疫情后第一部! |

|

每个NPC只能陪你走一段路,但可能会给你一个支线任务,将A城镇的道具带到B城镇,借此获得一个隐藏成就。 |

|

To be honest 我一直在等他因为破了的手摸到腐烂尸体鼠疫感染死 |

|

把长镜头拍出了蒙太奇的质感。 |

|

两个夺我呼吸的时刻:夜戏第一段,燃烧弹照亮废墟,阴影在飞跑主角也在飞跑,那一幕仿佛科克托的奥菲斯行走在地狱;主角被冲下瀑布在半昏迷中仰面漂流,雪白的花瓣撒下,一瞬间我希望他像奥菲利亚般就此长眠。是完美的filmmaking却非好的战争片,任何毫无裂缝的暴力影像都是破绽百出的奇观假象,真人游戏实况是更虚伪的游戏实况,且是个人英雄主义无限放大掩盖一切反思的游戏实况。每个有名有姓的英国男演员此处都不过是被恋的兵人,马强的腿迈入屏幕嗓音从天而降之时他便不属于战争。这个命令被如此毫无阻挠地接下,影片第一个画面与最后一个重合,绿野黄花晨曦从地平线升起,这战争无历史也无地理,不过是一番美丽奇谭——爷爷口中的故事罢了,不是创伤,不是狂热,也不是血肉成山。配乐摄影太《Skyfall》了,普通士兵化身007! |

|

表达方式和表达内容都很无聊,根本的一点,没什么话想说 |

|

3.5;影院重看并未加分,反倒更巩固了原有观感;但的确是一部更适合在影院观看的电影,音效和摄影会有所提升。

前一半的长镜控制了一切(人为/刻意)调度,人物成为逡巡战场全景的傀儡,伪“一镜到底”并未(于我)提供沉浸感,倒是在暗数剪辑点;重看时一直在怀疑配置长镜的必要性,若说「沉浸」,这种高度形式化的运镜与传达战争残酷的文本诉求,从本质来讲是断裂的,人物描摹和主线剧情为了服从镜头调度,均被切割得破碎而虚假,官能上的“爽”更接近游戏。

夜戏真正迸发高潮,我大迪金斯的光影魅力满分,明暗闪烁间,生命的脆弱与辉煌霎时齐齐闪耀,阴影仿佛从光明中生长出来,不由鸡皮疙瘩;于须臾间火花散尽,那一刻的长镜才摆脱了“形式”的束缚,与情感共缚一体,这个片段我愿循环播放。 |

![豆瓣评分]() 8.5 (543347票)

8.5 (543347票)

![IMDB评分]() 8.2 (755,263票)

8.2 (755,263票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 88%

烂番茄: 88%![Metacritics评分]() Metacritics: 78

Metacritics: 78![TMDB评分]() 8.00 (热度:39.96)

8.00 (热度:39.96)