|

阿尔巴尼亚,凄惨的历史 |

|

哈哈哈。 原来小时候看的是这个。 |

|

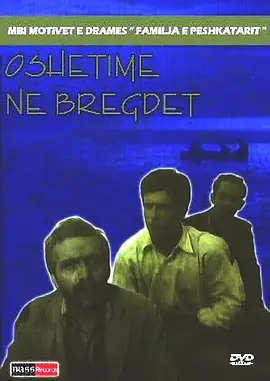

因为采访对象说这是对她影响比较大的电影,唤起了她对美的意识,出于好奇去找来看。在现在的眼光下,这样的电影的叙事和抒情都有些生硬,但是女主角的脸庞裙摆和蝴蝶结确实很美,想到那位采访对象回忆这部电影时兴奋的语气,对美的本能的直觉,让那个匮乏年代的她绕开了种种生硬的东西,记住了美的细节 |

|

这是我很小时候看过的两部外国电影之一,另一部是阿尔巴尼亚的《伏击战》 |

|

“妈妈!坚强些!跟敌人斗争!”=“妈妈,你赶紧去死吧!”真是灭绝人性的意识形态,才能让孩子面对妈妈被现场逮捕时喊出这样的话。 |

|

两个女战士

主题曲『赶快上山吧同志们』加一星 |

|

第一次看阿尔巴尼亚电影,算得上经典好电影。看的时候突然想到《红岩》,记得当时看书时,对江姐的印象与这电影主人公略有相似。 |

|

”赶快上山吧,勇士们!我们在春天参加游击队,敌人的末日就要来临。我们的祖国就会赢得自由解放。”主题歌当年据说风靡大江南北。阿尔巴尼亚。 |

|

给中国人带来很多回忆的电影。阿尔巴尼亚电影是文革时期少数可以播放的外国影片。这些影片在当时被反复播放,其中一个目的在于消除当时中国人的在国际上被孤立的感觉。因此,万里之外的阿尔巴尼亚就成为了中国人民所熟悉的兄弟国家。崔永元录了一张唱片,题目就取自这部电影,第一首歌也就是这部电影的主题曲。《私人定制》也有致敬本片片段。一位作家陈河也受本片影响很大。其中女主角米拉更是当时万千少年心中的爱慕对象。 |

|

消灭法西斯、自由属于人民 |

|

无聊的时代共产主义战歌。。。 |

|

二位勇敢的女性! |

|

难得一见的阿尔巴尼亚电影 |

|

这个是上乘阿电影了 |

|

赶快上山吧勇士们,

我们在春天加入游击队,

敌人的末日即将来临,

我们的祖国将获得自由解放。

不怕遇到风雪乌云满天 |

|

当初社会主义阵营国家的进口电影,应该是比我年长,我哥和崔永元那波人的菜,火的原因可能是因为看多了国产战争电影,突然来了欧美面孔也抗击侵略,而且是女的,还非常漂亮性感,上影译制,画质糊,如今的阿尔巴尼亚经济不如非洲,也想当排华,电影吉他的运用也为国内男生流行谈吉他开了头,战争中的浪漫情怀,一下子就火了 |

|

霍查时代的红色经典 |

|

阿尔巴尼亚经典电影 |

|

赶快上山吧勇士们。 |

|

阿国江姐宁死不屈 |

|

墨索里尼,总是有理,现在有理,将来有理。 |

|

补mark |

|

补标 七八十年代看过,当时引进的电影较少,反响热烈尤其是插曲很多人会唱,有句台词墨索里尼永远有理印象较深刻。 |

|

记得那首歌:“赶快上山吧,勇士们”,基本上能完整唱下来。还有年轻的德国军官坐在车里,被一枚子弹射中太阳穴的情景。当时的第一直感是,这军官长得挺好。 |

|

“莫名其妙”三大来源之三! |

|

当阿语泛听看了点,意外觉得台词也还不错 |

|

影片用回忆串联,但叙事感觉稚嫩,女主形象突出,一张脸很生动,有表现力。 |

|

从小学三年级一直看到中学,50年后重温。“一个革命者还玩吉它。”这句台词和吉它那优美动人的声音一直难忘:革命者居然也如此小资情调。德国军官的优雅也留下深刻印象。剧情非常红色,相当于俺们的江姐。印象深的是,整个电影情节用意识流手法不断闪回倒叙构成,在当时算是很新颖的了。上译厂的配音也令人难忘,尚华、刘广宁、李梓等独特的声音再也听不到了。6.8 |

|

墨索里尼总是有理 |

|

只能说是很有时代印记的一部电影。 |

|

小孩好害怕。 |

|

上译配音 |

|

《宁死不屈》(阿尔巴尼亚黑白故事片1967)

又名:战胜死亡

新阿尔巴尼亚电影制片厂1967年

上海市电影系统《宁死不屈》译制组译制

完成日期:1969年11月

翻译:陆楼法 王人德

译制导演:戴学庐

歌词翻译:华达明

录音:李凌云

主要配音演员:

刘广宁(米拉·格拉尼)

张同凝(米拉母亲)

李梓(阿梅尔丽达)

戴学庐(贝尔拉)

严崇德(法多什)

于鼎(历史课老师)

杨文元(布店老板)

富润生(老游击队员法勒)

尚华(德军少校汉斯·冯·斯托茨)

毕克(阿奸沙基里)

程引(布店老板) |

|

老父亲点名要看 这90分钟主打一个的陪伴 |

|

重看补标 网络国配版资源 阿尔巴尼亚的江姐,反应的还是不屈的精神。只是一部两位女战士的电影,演员资料里居然连她们的照片都没有。革命者也爱弹吉他,《赶快上山吧同志》就像《弹起我心爱的土琵琶》一样,都是战斗中的浪漫主义体现。 |

|

这个我看过的,当时的片子都看过的,外国电影更不会错过。豆瓣居然换了条目,导致这部电影评论人数不足,而原来宁死不屈的条目给了什么广阔的地平线,还有164人的评价,7.3分的评分,巨汗! |

|

你猜二战吧怎么来的 |

|

悲惨的历史 |

|

奔跑的孩子在枪声中倒下是我童年时的恐惧 |

|

影片具有鲜明的中国文革时期电影的特点。 |

|

文革中的片子,在老一辈中的影响力惊人,今日得见,只能说感觉比追捕好点,确实那个时代啊,一件花格子衬衣就是潮流,那个换伤的镜头现在看是不是太保守了,那时却因为这成为禁片,时代啊,哈哈 |

|

卖巧乐力糖,花生糖;巧乐力糖,花生糖;吹喇叭的直咽口水,乐队走调。小时候有点看不懂,的确莫名其妙,现在完全懂了! |

|

没啥大意思 |

|

难得一见的电影,但宣传性还是让我很反感。闪回很好。 |

|

喜欢吉他scene。诚如其他评论所说是在唱赞歌,但避免了过于虚假。 |

|

文革年代看过数次的外国电影 |

|

她们不畏强暴,不受敌人的威逼利诱。最后,米拉和阿费尔蒂达宁死不屈,英勇就义。 |

|

童年的记忆 |

|

法西斯的机械化部队一遇到共产党的游击队就歇菜,无解之谜! |

|

70年代上小学的时候看过,主题曲《赶快上山吧勇士们》的旋律至今未忘,随口就唱! |

![豆瓣评分]() 7.1 (111票)

7.1 (111票)

![IMDB评分]() 8.8 (27票)

8.8 (27票)