|

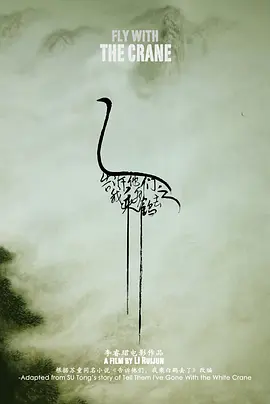

比我乘白鹤去了更好,依旧关注孩子、老人、地域文化、生命与环境的起始和终结。有伊朗儿童电影般的纯真朴实,两个小演员特别棒,李睿珺指导演员很厉害。 他说花了两个月时间训练孩子和骆驼,教他们说自己民族的语言,“裕固族曾有自己的国家,现在只剩一万四千人。”导演上个短片《礼物》也是这主题 |

|

骆驼兄弟,草原民族的挽歌。何处是我家,中国儿童电影新方向(- -!)。看着导演的作品一部比一部好,这大概是最有力的推荐理由。不足之处还是中段冲突太弱,包括虽然知道小兄弟的情感羁绊,可是缘由略显不足。比较神的是父亲现身,戏水像《赞美聪慧》,结尾似《蒙古精神》 |

|

更成熟的作品。人一生只拍一部作品,李睿珺倒是有这么点意思。片子里面以孩子为视角,去表现一个大格局下的民族问题。水草丰茂的地方才是家,但是现实却不尽如此… |

|

并不太好。有很多东西非常刻意,比如开头对于历史的介绍。落后的草原文明被现代性所侵蚀,是必然的,直到现在,这些艺术片导演仍然流露出一种对田园牧歌非常浅层次的不舍,这一点是电影很大的问题。它并不深刻。更何况故事本身如此闷。 |

|

好过导演前作。家乡的消失、水草的风化、河流的干涸与工厂的建成,通过兄弟俩的在路上全数展现。旅程搭载着梦想与焦虑,哀叹着游牧民族的消失和生态的破坏。壁画部分稍显笨拙,僧人指路与河水嬉闹算是一种救赎吧。伊朗老伙伴Peyman Yazda哀怨的民族音乐加分不少。 |

|

美学上挺喜欢,内容太硬了,和自然风凑一起显得拧巴;兄弟公路片的主线是惊喜,残垣断壁有鬼魅气息;想想还是打个四星,因为这片子应该去大银幕看 |

|

空灵的笛声、鼓点、驼铃,配乐绝赞。默默忍受和付出的弟弟,沟通很少却有关心的哥哥,骑着骆驼,踏上征程…孤独的白马,空旷的沙漠,路过的僧人,残垣断壁,遗弃的喇嘛庙,没落的石窟和褪去的壁画…依随丝绸之路踏过惆怅的历史,回到生机绿地,那曾经的黄金牧场夏日塔拉。“把灵魂带回草原,就是回家” |

|

阿迪克尔那个小朋友演得非常好。关于马的镜头都极其诗意,仿佛梦境。拍得清晰、果断。果断这一点尤其不容易。但这个主题本身有它自己无法避免的单调和干燥。 |

|

放牧时如果迷路,一定要顺着河流走,有水的地方水草才会茂盛,而牧民的家就在水草丰茂的地方。当最后兄弟俩历经险阻终得回归故土的一刻,家早已被工业化的各类厂房悉数占盖,真是令人唏嘘,讽刺得又想哭又好笑。 |

|

喜欢兄弟俩中间恍惚看到几个僧侣的镜头,一开始让人以为是幻觉,这个细节后来是喇嘛寺庙搬迁。 |

|

我有时候觉得豆瓣最好看的电影就是7.6-8.0之间的那些电影!这个太好看了!弟弟最后看到淘金的时候,机位!那个镜头赞爆了,整个电影除了教室和葬礼的镜头,没有超过五个人的镜头,但是到这人一下子多起来了然后那个机位的走向,太魔了!导演好牛逼!还记得费里尼的八部半么!还像现代启示录 |

|

驼铃声声,载着两兄弟关于家的向往;黄沙漫漫,根植着人与土地最原始的信仰。西北群山荒芜草原退化,以草地为父河流为母的人们面临生存困境。一路上干涸的枯井、白色的沙原、空荡的鬼城村落无一不在无声控诉;两兄弟从怨怼争执到和解,满是童趣。倘若剧情多些冲突不要像土地那么干瘪,选去申奥都靠谱。 |

|

兄弟俩穿过沙堆追骆驼那场戏非常震撼,有一刹那遁入历史化空间的幻觉 |

|

看着电影的时候,想起了我支教时候的孩子们,太像了,不管是口音还是做事的那种感觉。他们的生活很沉重,很有生活的质感,是和土地自然紧紧联系在一起的。他们讨生活,但是这样的一种生活,过得不用太多言语,用他们粗糙的一双手。 |

|

另类的“公路片”,归家之路也是两兄弟和解之路,小孩子间的微妙感情,导演把握的相当好。喜欢戛然而止的结尾:归家之路上田园牧歌的想象最终撞上的是传统生活方式无法继续的现实,但终究他们是并肩走在回家的路上,也许这就已足够。明显的缺点是音乐太煽情。记忆与social-ecological system。 |

|

这是为裕固族留下的,我们无法阻止改变,但至少可以留下民族影像志 |

|

太依赖台词了。。。 |

|

有幸和导演本人一起看这部电影,我知道了这部片子场外的一些故事,比如结尾其实是想拍一尊大佛被淘金者爆破,头咕噜咕噜滚下来,但是碍于预算和审查改成了现在的模样。场外的故事有时候确实比电影本身精彩。电影本身对我来讲就是一部局部出彩的电影,几个魔幻的点和两位小朋友矛盾和解的地方是最有趣的,两位小朋友在淘金的地方看见父亲也是一种讽刺吧,在我的看法里面。魔幻的白马叫醒弟弟和拍骆驼去世的时候那一片土地突然变得水草丰茂并且回到过去交接现实,那一个长镜头十分精妙。场外听导演讲述确实收获颇丰。 |

|

原生态与诗,孩子在寻找父母,人类在寻找历史~ |

|

#丝路电影节# |

|

不是立意好主题好就能让一部电影称为好电影的。镜头语言表达不出的深意,却让演员于台词中不断重复,生怕观众不知道他想表达的“环境恶化问题”。这就是如教科书般空洞的表现形式。 |

|

18块一张票,影厅里依然没多少人,毕竟这样一部文艺片很难讨好大众。影厅里始终很安静,一如影片舒缓流畅。简单的故事,很少的演员,格局却不小,导演在镜头语言上着实精雕细琢了一番。片子确实闷,可是又难以自持地被吸引。电影结束后,影厅响起了稀疏又笃定的掌声,我想这是对国内独立电影的致敬吧。 |

|

不鼓勵,電影首先要是一部吸引人的電影,然後再有你的情懷個人印記符號背後的意義。就這樣用不專業的小演員、淺層面的鄉愁和不知道對哪裡的控訴,只會削弱電影魅力。沒有理會工作人員什麼見面會的提醒,散場就走掉了:就這樣的作品,投資下一次也會選擇何炅蘇有朋什麼的吧。 |

|

比白鹤格局要大,从兄弟俩的荒漠之行折射出了一个民族的生存境地正在消亡,回忆里的绿草地以及墙上残存的壁画都是这个民族曾经兴盛的佐证,可惜结尾父亲跻身于淘金者的洪流已经说明了游牧民族的没落,导演能够关注到这个特殊的族群是件特别令人敬佩的事情,两位小演员尤其是弟弟表现得也很好。 |

|

3.5;漫漫归乡路,寂寂流沙情,工业化进程导致的家园沦落,细节过份注意有点刻意了;弟弟演得真好,和骆驼一起流泪时,被深深打动了。 |

|

家在哪里?家在梦里。 |

|

@小西天。孤独少年的回家之旅,有着公路片式的好看,也非常阿巴斯。但语言远没有阿巴斯丰富深刻,这也是导演的限度所在,作者性系于地域且受题材框定,一旦脱离甘肃乡土村落,作品质量就难以保证(《路过未来》)。拔高立意的方式同样有问题,裕固历史、回鹘壁画的引入与水草退化的特效都嫌生硬直接。导演应该相信小演员,尤其是阿迪克尔的表现,面对工业区回过身来的那一个眼神,一切就都有了。 |

|

一直以为是受害者和最后的坚守,到头来却发现成为了帮凶,而那种被动更是无奈。小朋友也是这么想的吧,但爸爸终究是爸爸,一起回家的脚步就轻快多了。之前上映时做过活动,看了一半,最近才补全。卡斯成了后来《白鹤》的“原班人马”(额,马不确定是不是同一匹)。作为首部长片,这样没有什么野心的故事真的很适合,朴实而有特色,坚定明确地做自己想要的东西。叙事逻辑还有点不通顺的地方,不过也不是特别严重,汤龙小朋友很好地把握住了那种生存能力很强的憨憨特质,另一位稍微有一点欠火候(希望他看到不要伤心)。 |

|

非常喜欢李睿珺,朴素 扎实 有野心 能写好剧本 这次又比白鹤精进了不少 (放映前见到他孤苦伶仃坐在外面沙发上 好像没票的可怜人 |

|

西部公路片,有着西北粗粝的质感但却表达了细腻的情感和诗意的美感。草原的消失,牧民的落寞,游牧文明的消亡,干枯的河流和孤独的白马。用孩子的视角来看工业化进程带来的个中变化。水草丰茂的地方才是家,如今看来现实却不尽然。兄弟俩的冰释前嫌让人欣慰,但看到淘金的父亲则是理想信念的坍塌的开始 |

|

难看哭了,光靠两个小演员撑起来的戏为什么不好好调教一下呢,而且不光是表演,整个表达方式都无比生硬。 |

|

长且文艺的片名,延续李睿珺的人文情怀。两兄弟幼小而独立,早熟的孩子让人心生怜意。他俩的归乡之途,亦是寻根之旅。民族和历史,就隐藏在这段寻常的旅途之中。电影拍得温柔克制,批判力度却丝毫不减。那个草原重现的超现实主义镜头,能列入我的年度观影记忆。家在水草丰茂的地方,故而他们已无家乡。 |

|

阿巴斯风情与公路片结构方式下形成的独特的李睿珺。伪装成一场希望 (水草丰茂) 之旅与和解 (兄弟嫌隙) 之旅的悲凉旅程,无关的真相 (兄弟途中与「故事」无关的文化、物质、精神的凋敝) 不断向观众涌来,有关的真相 (家与生活的谎言) 终于向观众揭示。所有刻意不刻意的,有如两股麻绳终于拧到了一起,一记无可奈何的钝击落在心头。月蓝的黝夜中,一匹白马泛着塘里的火红逼驳,轻悠悠吻舓着你的睡脸。骆驼追寻着将死同伴的足迹,来到曾经的牧场。这种诗意的美感被后面的烟尘破坏殆尽,最终给你的不过是践踏蹂躏后的一声叹息。 |

|

就像伊朗电影~ |

|

蛮有特色的乡土电影,矛盾,意外,独行,都比较真实有说服力 |

|

比《白鹤》更成熟了。非常好的文艺片。 |

|

刻意之处多了些,但看完还是很有感触,为正在消逝的文明留下一个问号:何以为家? |

|

家乡水草的消失与淘金热,没落石窟和生态的破坏,文化的消逝和生存的无奈,时代变迁如此,个人太渺小。悠扬的笛声起来,大漠孤烟直,这配乐太赞了。有些拧巴,流于表面,中规中矩吧。倒是向坚持文艺电影的制作人和导演致敬!7.1 |

|

一部充滿野心,丰韻的電影,稍學院氣。 |

|

导演把一个简单的故事讲得太满了,基本上没有留下任何值得想象的空间。几段配乐的功用性过于明显,摄影构图也乱七八糟,感觉拍摄的主体一直在人物和环境之间摇摆不定,就像导演始终在该叙述还是该抒情之间犹豫不决。简单来说,就四个字,沉不住气。 |

|

不错不错,很有伊朗味儿 |

|

和白鹤比,感觉还是弱了不少。把叙事主要动力构建在两兄弟之间的冲突,很难撑起一个100分钟故事,以至于影片中段哥俩沙漠寻父之旅中部分情节略显生硬和凑数。调度和镜语也不及白鹤来的精致,有时候拍摄空间的开放,反而限制了导演创作。 |

|

人物状态令人恶心。 |

|

7/10。将家、水草和母亲的精神幻想同构,母亲的形象仅以超现实镜头出现过两次:弟弟从教室望向窗外父母坐在气球盒上,以及父亲替骆驼接生的水草丰茂之地。结尾兄弟身影隐没在乌烟瘴气的干枯河床边,父亲位列淘金者中,没有母亲,导演跟拍父子的背影,只看见哥哥手中牵着两段缰绳,暗示草原被工业化占据。构图意象:开篇朝骆驼驶来的卡车,爷爷铲土打井的瘦小身躯处于画面下方被大片的戈壁包围,带出工业给游牧文化的巨大冲击,哥哥抛下弟弟穿过破庙里大大小小的门洞象征心路坎坷,哥哥和喇叭祈祷时上楼的弟弟填补构图空缺,象征宗教力量下兄弟情感的弥合,荒漠的划桨船里二人嬉戏、白气球上的投影营造温馨感。爷爷留给拉羊师傅一撮毛纪念是对家园的留恋,弟弟送给达赖的指南针是信仰指引的方向,壁画、子弹和人民公社化报纸共处一室代表历史文化的遗迹。 |

|

The hierarchy of languages. |

|

割湖一词无限绿,

水草丰茂长镜头,

有时赞美,有时则不,

多些割湖长镜头,

少些假大空摆拍~ |

|

兄弟俩打架的坏处是不能骂”操你妈”.... |

|

儿童视角的沙漠灵魂归乡之旅,不禁想起小王子,寺庙喇嘛那段印象最深刻。 |

|

2.5,柏林补课02。 |

|

草莓电影节。大象点映。结局来看,其实就是短片的格局。或者主要还是过程缺乏雕琢了。 |

![豆瓣评分]() 7.9 (12741票)

7.9 (12741票)

![IMDB评分]() 6.8 (89票)

6.8 (89票)![TMDB评分]() 7.50 (热度:0.60)

7.50 (热度:0.60)