|

59分02秒,他终于对他开口说话了。这伟大友谊敦得实在太温馨了,当时我就震惊了 |

|

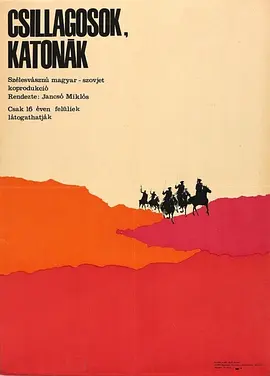

原本一曲人道主义的赞歌最末也淹没在了同胞围攻之中。叙事相当隐晦:不做铺垫,不留伏笔,单线,有两处分叉。真正的长镜头美学还未建立起来。人物已经在走位,摄影机也已经在移动,以期创造丰富的镜头观感,“宛若曼妙的舞姿”,或许不会有更好的词了。 |

|

放羊叟,

长镜头,

红军白军,

笼盖四野。

天苍苍,

野茫茫,

风吹草低无来者 |

|

看这部电影以前必须要对匈牙利在二战中的立场以及境遇有足够的了解,不然可能会觉得茫然,也无法深刻体会到片中各色人等的种种行为。通过这个17岁的青年观众感受到的是一个国家未卜的前途。纳粹,苏共,一件外衣就可以改变命运的混乱年代,该何去何从人们的内心一片茫然。PS结尾镜头比摇臂长镜更棒。 |

|

#匈牙利新电影# 此时观众尚可在杨秋的作品中找到一个主角——绝对的中心人物——而辽阔的匈牙利大平原与建立其上的战俘营所组成的抽象舞台已经构建完毕,近360度的摇拍与流畅的高角度取景将战争放置其中,而语言结构的阶级地位也从属于胜利者的书写,俄语占领了不可撼动的至高点,而匈牙利语,这一本土语言却屈居其下。可以流利使用母语——匈牙利语——以及略通德语的主角也是二战前匈牙利国家的一种指涉,二战期间的匈牙利作为法西斯国家也是纳粹德国的战争帮凶之一,举国文化也同样偏向德国,然而苏军以及其附带的红色文化的进驻却为两国人民悄悄然扩大了匈俄的文化隔阂。结尾处主角充满深意地一瞥,镜头于是乎收入了充满苦难的历经压迫的匈牙利民族史,历史收束进景框中,也使得一切现实的、历史的含义也都自行浮现。

2022.9.17 |

|

1.长镜头的美学尚未完全建立,但是已可窥见日后的风格;2.结尾处被同胞围殴令人唏嘘;3.战争中总有一些美丽的情感绽放。#以主人公直视镜头作为结束的电影# |

|

True Masterpiece of Jancso. |

|

。。 |

|

完全没有使用交待环境的远景镜头或者全景镜头,直接用不断运动着的镜头,用中景的景别,交待了整个环境,流畅而有序。 |

|

3.5 |

|

角色的不断转换 |

|

大闷片。 |

|

7。可怜匈牙利小伙被占领的苏军捉2次,友谊建立苏联小伙又挂。 |

|

3.5 脸孔衣着或语言都无法辨识一个人,偶然和随意性随时蹦出来主宰彼此的命运。 |

|

广袤草原上的大远景优雅诗意,俯拍的运动镜头流畅无比,但其传达的故事内核却如此残酷荒唐,漫漫归乡路无处为家,战争末期的身份建立及破坏,殊途同归的暴政都是极权。 |

|

精准而随意的长镜头,像活物一般穿梭,后人大多只学到了精准,少了大师的随意。如果说精准是艺术中平地起的万丈高楼,而随意,则是腾云驾雾。 |

|

略松散。 |

|

战争 |

|

蕴藏在镜头里的对比特别值得回味特别好 |

|

影片结尾,约瑟夫面对镜头,他在无声呐喊。ps:2024.1.1新年看的第一部电影。 |

|

修改意见。虽然本片的镜头开始逐步变长,刻意的调度,连续拍摄人物群像的运动(旨摄影机以运动为主的非语意表达)。但此部尚未建立其后成熟的作者化的电影美学观。远中景体系,在展现事物常态与揭示动机时串以不必要的补充、主观视点,从而打破了空间完整、客观写实和开放多义,显得全片略显平庸、无力。 |

|

“杨索”三部曲之《我的道路》,长镜是多,还有奔跑的裸女。 |

|

从头神到尾。导演在片尾采用了上帝视角的俯视镜头,拍摄着男主角行走的状态,暗示着命运的渺小。最后把镜头切至他的背影,随后男主角转身,注视着观众,就像上帝注视着他一样。杨索没有特地用任何镜头去描绘环境,他的长镜头几乎把人与环境融为一体,运镜流畅如同一曲优美的舞姿。神作。 |

|

杨索,由偶然性主宰的世界。 |

|

7/10 |

|

大草原、大场景复杂调度初见端倪!躲避骑兵的散落步兵在逃跑中被重新捕获的运动、行刑场面大俯拍、俘虏排队接受体检时镜头在水边与小山坡之间的来回穿梭、男主坐车进城的低角环绕仰拍、吉普穿越草原的航拍、试图逃离雷区环绕下的牧场时在山丘间的视觉躲避etc。片子里废弃大楼的段落里一群人偷土豆吃,伴随着宗教性的元素,也塑造出不同背景的俘虏之间的张力,从景深纵深跑向镜头的苏联士兵把男主救出其他战俘的包围,深化了这段看似不可能的友情。而两人从水边追逐一个奔跑的裸女直到草原山丘被飞机追赶的段落已经是非常成熟的运动图像与象征主义的结合。男主电影最后被自己老乡围殴,在盘旋的航拍镜头下,未能坐上火车的他往回奔跑,最终定格在他迷茫的回望中。发展出了《红军与白军》的几乎无需对话的电影美学,只是少了点后者一气呵成的流畅 |

|

还行,比较正常,音轨巨多 |

|

追与逃,静与动,紧张与松弛,奔跑与茫然,开阔与局促,中心与僻静,漫长战事与刹那无事,鲜血与沉默。归乡路是无家路。 |

|

飞机裸女追逐一段镜头运用太完美 |

|

补 |

|

咋说呢,我觉得以我目前的思想觉悟,就只觉得这个剧组穷,然后废镜头一大堆,哎,我老了。而且我一直觉得杨索老师是个脱离无产阶级但一直在拍无产阶级的人,这点有点像我(真不要脸) |

|

水性法国,阳刚东欧 top nominees |

|

配的英文字幕 然而并没有标注他们说的是不同的语言 导致看的时候我很困惑 回过劲来影片已经过去一半了。讲战争的片很多 这部挺特别 |

|

還是兩個孩子啊,差點以為要斷背山了 |

|

随意的暴力 揭开是世界的另一张面孔 |

|

第一次看杨索 |

|

太枯燥了。。 |

|

跟红军与白军差不多 都怀疑是不是杨索自传性质,几方混战在一望无际的广袤草原上,难怪现在看俄乌战争拖拖拉拉这么些年没什么一下子就能打垮和被打垮的一方,那里的地区实在是太大了,人类就跟草原乱窜的动物也差不多 |

|

一部忧伤的吉普赛电影。 |

|

7.5/10 |

|

男主代表匈牙利,制服暗示从开始到nc到俄化。飞机提示战争存在,俯视镜头皆是战争视角。远景暗示战争中人的渺小,男主一直逃跑,却无法逃离屏幕,直到最后才获得成功。长镜头不断以俄军为核心转换,暗示着占领关系。男主边缘构图暗示匈牙利边缘地位。只有自己镜头,才回到中央夺回命运控制权。因为语言原因,男主和士兵开始基本不同框,后面的同框近景暗示两人的友谊。但当他赶走医生,脆弱的友谊破碎。教堂代表现在的国家,被俄国占领,远去牧师暗示信仰远去。庄园暗示过去的国家,破碎的雕像暗示战争的破坏。望远镜暗示两者距离。铁丝网是俄国的界限,地雷是战争的界限,限制着他的自由。男主坐上回家的火车,学生代表曾经远去,却被nc海扁。回家火车远走,战争视角再次渺小。他再次逃跑,然后直视镜头,回匈牙利的路在哪? |

|

杨索标志性长镜头调度开端作。聚焦战争带来的个体身份迷茫,以及引申的民族内外矛盾;大量航空俯拍与深焦镜头的大远景表现“天苍苍野茫茫风吹草低见牛羊”的场景,个别镜头构图不错,空旷不失空洞,如主角离开牧场回望的镜头;我一度以为牧场就是主角的家,甚至要和苏联士兵发生点什么,但插入追逐裸女的镜头收起了我大胆的想法。 |

|

军服的故事已经开始。 |

|

配乐配合俯瞰视角的调度让我跪下了 |

|

有主题主体和故事,镜头依旧经常走神不跟随,某种程度分裂造成的叙事困难,也正适合叙事意图,毕竟家乡都即将逝去了。 |

|

归乡路漫漫,可望却不可到达;不太了解匈牙利的历史,但反战情绪表达的很强烈,普普通通的学生走在这条路上,被不停的逮捕、拷问,道阻且长 |

|

一年内看过的最质朴的一部作品。且摄影的部分 有好多精美的镜头。非常喜欢。 |

|

翻译还是阻碍了一些理解。 |

|

杨索初期作品,长镜头调度美学尚未建立,但对旷野、远景下人的运动的偏好已有之。路漫漫其艰险兮,吾将左右而易帜。 |

|

杨索的镜头开阖、视角俯仰还是大气,多处全景镜头更好展现空间关系、人物所处环境,长镜头运镜流畅。但与广阔天地形成对比的是角色自主性的收紧束缚,他命运的不确定性,全在权力拥有者一念之间。推翻文明与信仰(雕像),势必陷入无序无望。望故乡渺邈,归思难收,叹逢劫难,乱世悲愁。 |

![豆瓣评分]() 8.0 (392票)

8.0 (392票)

![IMDB评分]() 7.5 (768票)

7.5 (768票)![TMDB评分]() 7.20 (热度:1.67)

7.20 (热度:1.67)