|

玛西娜戏分太少了,她一出场就把所有光彩占去 |

|

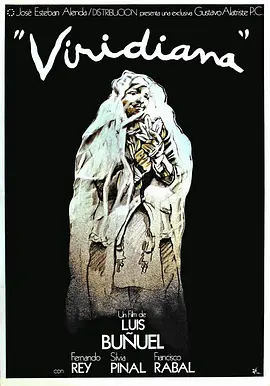

看了第一个行骗的桥段就猜到了结局,我是不是太了解费里尼。同样是在孩子面前犯罪被抓走,同样是意大利,德西卡《偷自行车的人》有明确的左翼倾向,而费里尼拍的是关于个人命运的饱含怜悯的悲伤故事。看到奥古斯特的女儿,就知道奥古斯特的结局;看到奥古斯特的结局,就知道毕加索的未来命运。 |

|

7.4;片尾他遇見了背著木柴的天使 |

|

我是孙中山,我其实没有死,现在我被绑架了,随便发的一个手机号,如果你给我打五万元钱,我将来就让你做准将,并每年给你一千万。 |

|

NB编剧。若把“骗子”比作演员,这部片子可以读成一部“幕后故事”,于是台上的成功和台下的寂寥形成鲜明对比,而热闹聚会散场后是深夜的踽踽独行。三人各有各的心事,奥古斯特写得最细,既是道德,又是年纪。这部片的“神迹时刻”仍在:奥古斯特和跛脚少女(显然是另一个吉尔索米娜)的对话 |

|

只有内心善良且思想及其清澈的人才能拍出这样的电影,将矛盾直指意大利的穷人的生活困境,一个骗子行骗穷苦百姓,游于浮华迷世,结局出人意料却意蕴深长 |

|

骗子无论因为什么,都是很可恨的,何况片中的骗子,骗不了男爵和有钱人,只骗穷苦大众和劳动人民,瞎子瘫痪病人一概不放过,死在悬崖边上简直就是最好的结局。 |

|

卡比利亚>>>大路>骗子 |

|

费里尼从来都不是一个具有高度社会责任感的道德公知,他是一位坚定的人性论者。不管我们从费里尼早期的电影里观察出多少针砭时弊的社会议题,他新现实主义题材作品的主旨都要绕到婚姻和家庭这条曲径通幽的《大路》上来。不过他永远在质疑和批判教会倒是事实,他相信无论是百无聊赖的《浪荡儿》还是那些逍遥法外的《骗子》都有自甘堕落(说谎)的一面,同时也有自觉向善(悔悟)的一天。在这部广泛被低估的作品之初,相信彼岸幸福的人们与贪图此岸荣华富贵、诱你相信死后上天堂或者下地狱的神父融为了一体。然而对于朱丽叶塔的加入抑或过多删减导致影片在私人化与社会性之间失去了平衡,这也是本片没能受到重视的原因。但影片仍然在强调个体受困于强大命运的身不由己,费里尼用人文主义的笔触描摹着小人物的爱与怕,他向我们呈现善恶在人心里的自我斗争。 |

|

行骗者的本性。费里尼对情节的设置很精妙,使得电影本身也构成了一场对观众的「骗局」。昔日同伙大富大贵,在豪宅里开奢华舞会,而主角奥古斯托却还要为女儿的生活费烦恼,甚至于在影院中被受害者发现扭送警局。对比之下观众开始同情他的遭遇,也开始相信一场救赎与悔改的到来(同伙毕加索在妻子的劝说中离开团伙是一个暗示,奥古斯托最后一次行骗时纠结的行为是另一个暗示)。没想到最后骗子还是骗子,藏在鞋底的钱被同伴找出来时击碎的不仅是奥古斯托对新生活的期盼,也是观众对人性美好的幻想。费里尼对此的态度与其说是嘲讽,不如说是一种怒其不争的惋惜,结局镜头缓缓离开在山崖上挣扎的奥古斯托时可以看到他作为创作者矛盾的态度。 |

|

Trilogy of Loneliness / Rédemption之二,被另两部光辉掩盖的伟大情节剧。新现实主义的费里尼,绘出二战后意大利挣扎求生小人物的全景,又在向人物内心纵深。浮华宴会与三万里拉的“这就是生活”。为虚幻希望散尽储蓄的穷人们,求助于冒牌神父;而后者逐渐在其中染上真的怜悯。但这终究不是神的圣光,只是一个可怜人对另一个可怜人霎时的恻隐。生活仍要继续,没有人得到救赎。 5700 |

|

不如三部曲的其余两部,在费里尼的电影序列里只能算是一般,我觉得算是比较常规的现实主义作品,对人物的刻画很是到位,人前人后的差异凸显出孤独感。 |

|

(8.5/10)前半部分主要呈现的是外部世界的真实与残酷,骗子们的行骗过程中可以观察到“意大利新现实主义”的影子,穷苦的人民、破败的房屋、又带有小人物的那种卑微和奢望,并且穿插一段宴会的奢华以衬托背后的空虚与虚伪(如同《卡比利亚之夜》里的一夜游)。后半部分则着重刻画几个人物的内心矛盾,在行骗的过程中愈加对于原先价值的否定所产生的迷惘感,对妻子的道德感、对女儿的愧疚感、对残疾女性的同情,都构建了对于过去的一种质疑。费里尼的孤独三部曲里,人物是带有更多的现实困境,并且由外转向内部的一种无力、空虚、失落的感觉,结局往往是带有悲观主义的色彩,但是会在中间会穿插的很多的有趣的情节和喜剧性的段落,不至于让人一路悲到底,至少可以获得一些暂时的快乐。孤独三部曲的故事,是最平实且动人的大众作品。 |

|

#重看#可怜人必有可恨处,可是我们从来不需要可怜任何一个人,一个人的任何一种选择都会导致相似的结果,所以大部分人回首时无需后悔“假若当时”;所谓“孤独三部曲”有相似的主题,现实主义地很彻底,可看性很强,寻求精神涅槃、灵光一闪、神性降临、被拯救的瞬间。 |

|

《大路》>《卡比利亚之夜》>《浪荡儿》>《骗子》。PS:片中人物命名均别有意味。饰演老骗子奥古斯特的布罗德里克·克劳福德竟然是1950奥斯卡影帝~ (7.5/10) |

|

至此之后,费里尼与新现实主义分道扬镳,但他灵魂中的新现实主义烙印并没有消失,即使他不承认自己是新现实主义者。他与电影中的角色一样:一个口是心非的骗子,在天地间流浪,在孤独中狂欢。 |

|

#费里尼百年诞辰放映.资料馆留影# 这可能是最被低估的Fellini早期作品,孤独三部曲之一(其余两部《大路》《卡比利亚之夜》),由《大路》原班人马出演,Fellini的本子绝赞(走入角色内心),三部曲均关注底层边缘群体(流浪小丑,缺爱妓女,老年骗子),相比盛名之下的其余两部,这部《骗子》常被世人淡忘,但其艺术价值绝不在其余两部之下,而且这是三部曲中唯一探讨“男性孤独”的异数,气质上与《浪荡儿》相近,关于骗子们的自我救赎,从人性视角探讨犯罪——每个骗子也都有家人(正如妓女也会向往真爱)也有人性,使之不落俗套。尤其结尾堪称神来之笔——垂死挣扎的老骗子眼望着远去的一行母子喃喃自语,“我要和你们一起走……”,攀援于悬崖之上的他也不过是想要过平凡人的生活而已,到头来却已是奢求,深入骨髓的孤独与绝望。 |

|

1.奥古斯特不仅欺骗了农民、欺骗了同伙,也欺骗了观众,临近结尾我那么真情实感地相信他是真的于心不忍悬崖勒马。算你赢,这才是骗子本色。2.《大路》里的小丑女和走钢丝的人结婚生女,正如《浮士德》最后两行诗所言:“永恒的女性引领我们上升”,希望毕加索真被妻子拉回正轨,免于如奥古斯特一般在爱女面前戳穿骗子身份,那可是“偷自行车的人”之大悲剧啊。(资料馆4K修复) |

|

社会底层家庭关系的艰难维系,来自社会阶层、贪婪欲望多方面“欺骗”语境,生活未尝不是最大的骗局,穿着整齐佩戴十字架道貌岸然的“神父”外表下的行骗初见费里尼对于基督教的反抗与不满,这种情绪在后期作品中不断升温,并在《八部半》中集中表现。却存在些许如剪辑等问题而略微次于《卡比利亚之夜》 |

|

节奏慢,故事不复杂,几个骗子如何联合起来行骗,如鱼得水享受生活以及遇到不同结局。毕加索就是上一部大路里面杂技团的傻瓜,这一部有情人成为夫妻,而且还特别恩爱,正是因为对妻子孩子的爱,毕加索醉后决定回家,即使他有一张看起来非常可信天生的天使面孔,说什么别人都会信。骗人来钱很快,到手就是纸醉金迷,老骗子一生行骗,参加昔日骗子大王的聚会还在想着怎么继续赚钱,其实我觉得他并不怎么缺钱,只是因为这是他唯一擅长的事情。一个骗子如果心无旁骛六亲不认连自己亲近的人都欺骗,可能会顺风顺水,但一旦有了牵挂,就会开始犹豫。这片子就是说,骗子有好结果的不多,及早收手吧。运气好的已经摆脱了成为人上人,普通的小骗子终其一生不过是在给别人打工,永远都处于贫困线上。骗局都是有设计和实施的人,顶层的人要拿走大部分。 |

|

底层有太多苦难,苦难的浮面又有太多唯利是图与急功近利,于是那点轻信又引向更大的苦难。但更可恨的,还是底层对底层的掠夺。《骗子》说着家庭之于使诈的累赘,却还是动了恶行屈从于家人的念想,大忌当头,却没让骗子被良知驯化,这才使得自私的罪愆与无私的亲情,能够交汇出蜂拥的悲凉。没有一个赢家,才更像这依然残酷的底层世界。@资料馆 |

|

费里尼早期风格总是这么轻松,平实而又行云流水 |

|

奥古斯特带领的三个骗子化装成传教士到处行骗,屡屡得手 |

|

孤独三部曲之一:流浪、孤独。 |

|

人性抑或神性的的探讨,"孤独三部曲"的起承转合还是有那么几分相似,新年宴会一场拍的着实精彩;但终究总是感觉这一部戏剧化程度太过,不够自然 。 |

|

8。专门扮教士去骗农民钱。 |

|

第一部不是以演员或者流浪艺人为主的费里尼电影。骗子的行骗过程与私生活对半开,人性就立体起来了。 |

|

生活不易,流浪、欺骗,在孤独中死去。 |

|

让人想起《随心所欲》里提到波尔多斯那个故事:他的第一次思考把他给杀了。对职业骗徒而言最危险的不是虎口下营生,而是良心发现或动恻隐之心的瞬间所导致的破绽或误判,可能一次便足以送命。然而正是这样的瞬间,费里尼向观众讲述哪怕像男主这样十恶不赦的骗徒也有被救赎的可能。虽然我们不会知道奥古斯特如果成功独吞赃款后是否会金盆洗手,虽然因想骗同伙而被殴打致死可以讲是某种报应的‘自然’结果,但与《大路》最后一幕聚焦藏巴诺的内心痛苦类似,这里最后呈现奥古斯特的生理痛苦有某种赎清其罪孽的意味,经此处理本来可恨的人物也变得可被同情。费里尼的悲悯关怀一以贯之,但这部故事线的前后衔接有点生硬有点懒 |

|

夹在<大路>与<卡比利亚之夜>中间,并不是费里尼特别被关注的作品,算不上什么杰作 |

|

虚假的道德感与摆脱现状的等待。一个讽刺的对比是,跛脚的穷人女孩乐观自强,刺绣补贴家用还听音乐,她在行动上足够勇敢强大,却仍需要牧师的祝祷,而站在她面前的牧师是骗子假扮的空壳。奥古斯特骗同伙说他出于道德感而退还了赃款,然而这不过是他以道德之名所行的最后一点私心。 |

|

任何人都可能拥有令人心碎的故事 而一个个仅有细微差别的选择叠加使得每个人的结局千差万别//那些在无人街道游荡的人 或无家可归或心无所属//父亲权威形象的塑造和坍塌都是他的心结//或许常年行骗已经让他成为过于专业的骗子 除了欺骗他什么也不会 不仅骗别人也从来不直面自己 可能包括他本人在内都想不明白为何多年后人至中年似乎只有他还在坚持着骗子形象从未转型//伯格曼让少女的奇迹出现在结尾 费里尼在结尾掐灭了这个期待奇迹出现的骗子的希望 |

|

荒诞中开场,悲凉中结束,一向如此。 |

|

骗子想骗骗子没骗成 |

|

骗子有了良心(哪怕是由家庭引发出的舔犊之情)恐怕最终都是悲剧,从前半段充满费里尼式「讲故事」到之后越来越朝着新现实主义脉络发展,甚至有一种基于教育的警示作用。 |

|

电影里的骗子总是有苦衷的 |

|

微妙中显剧情 |

|

https://www.douban.com/note/80284489/ |

|

只因为你是个骗子 |

|

似乎也看到了我们自己那苍凉的毫无希望的生活 |

|

4.5 |

|

7/10。做了骗子意味着没有朋友,正如老骗子对毕加索说做这一行,没有家庭,必须了无牵挂,费里尼用这一事实强调了人类的孤独,这份孤独意味着伤害他人的耻辱,在除夕夜,毕加索的骗子朋友偷了一只金制烟盒被派对主人驱逐,伊莉丝看看骗子又看看丈夫毕加索,醒悟了丈夫是骗子的一员,伤心愤怒地离开了,而老骗子的女儿看到父亲被警察带走,咬紧手帕躲在树后哭泣,这些角色意识到罪恶感和带给亲人痛苦的片段,都是费里尼宗教意识的体现,老骗子为没有理性的欲望行骗,当他想筹集资金与女儿建立亲密关系,匮乏的资源又使他威胁到被骗者和骗子之间的利益,没有了爱和尊严,结尾背柴捆的孩子象征基督教中的拯救,他远离了被抛弃至荒野的老骗子,正如老骗子曾拒绝为被骗一家的瘸子女儿祈福,拒绝别人的孤独是致命的。可惜悲剧力度被没有戏剧连贯性的结构削弱。 |

|

过渡作品,形式尚无法支撑内容的全部分量。老骗子的心理变化十分精彩。狂欢和内心挣扎的对比具有强烈的费里尼色彩。 |

|

骗子被现实骗屎的事,这也算是个因果了 |

|

现实主义之作。开头的镜头交代非常棒,把主要人物和犯罪行为与目的都交代了。和结尾做个比较,结束前满地的落叶随着男主的死亡而被风吹散,一并暗示了消亡。这个设计是明显的穿帮和刻意,一是周围并没有符合树叶的树木存在,二是实在累赘。电影结尾本可以在1h47min20s左右,随着男主大喊呼救而不得,镜头拉远结束就好了。呼喊而同伴并未返回救助暗示了信任的丧失,这个已经有了。对于生存的渴望,违背良心的煎熬冒险欺骗同伴也是最好的证据。 |

|

时隔多年再看费里尼,再看费费式的滑稽与嘲讽,荒唐中有悲悯,罪恶中有温情,混乱中有自省,残酷中有无奈。骗子几乎是社会的“标配”,从空手套白狼,到庞氏骗局,到杀猪盘,骗子骗术从来就没有离开过我们。但费里尼正在偏离新现实主义的批判性,转向了对人物性格与心理的剖析。 |

|

以影像为注,为骗子立传。现实主义描刻的是人性的复杂,不会有极端走向的恶,有些时候,骗子们是在道德边缘游荡,于沉沦之中挣扎。 |

|

时间欺骗了本性

贪婪欺骗了怜悯

伪善欺骗了愚昧

卑劣欺骗了神圣

骗子欺骗了骗子

终于向死亡坦诚 |

|

真的可以和《卡比利亚之夜》对照看 |

|

狂欢的尴尬,和《大路》《卡比利亚之夜》合称“孤寂三部曲”,欺骗别人和自己。 |

![豆瓣评分]() 8.0 (9056票)

8.0 (9056票)

![IMDB评分]() 7.5 (7,484票)

7.5 (7,484票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 100%

烂番茄: 100%![TMDB评分]() 7.30 (热度:7.52)

7.30 (热度:7.52)