|

被父母的虚荣、亚力克的淫欲、安吉的爱情,逼上绝境的苔丝,是个真正的天使;好姑娘总是遇上坏男人,越好的姑娘遇上的男人越坏。真邪门。 |

|

什么是真正的悲剧?就是真爱、欢愉、富足、荣耀、平静、安宁,人生所希冀的都不得拥有。贫穷、饥寒、困苦、窘迫、鄙夷、凌辱、流离、走投无路,人生所不欲遭逢的都碰上了。甚至连不该死的人都死了。到头来,全剧却找不出一个可以怪罪的坏人。这就是真正的悲剧。简直可以高呼道:吃人的礼教道德啊!同时 |

|

被上帝同时给予贫穷和美貌的姑娘,几乎都是悲剧胚子。 |

|

安吉对苔丝非但有一种肉体上的占有欲,而且有着知识分子对于无知者的高傲。所以一个知识分子男人对于女人的要求就更加的苛刻,除了肉体还有道德,文化等等挑剔的条件。而且这种挑剔的借口还是以很华丽和道德的名义提出来的。 摘自http://www.douban.com/review/2890 |

|

苔丝用美貌和纯真完成乡土社会与工业社会的摆渡,她要死了,身后太阳正在升起。 |

|

不比原著逊色的翻拍。猥琐表哥其实挺像个白瑞德啊,倒是那天使小白脸,不明白女主角看上他什么了。 |

|

利用上海电影节看了4K修复的170分钟版本,原以为会很闷,结果看得整个人都被带到大银幕里面去了,跟着苔丝的命运一起颠沛流离。太他妈好看了,两个自私的男人,其实我能说我更欣赏德伯少爷么?他毫无疑问是个流氓,但也是个真小人,总比伪君子强太多。 |

|

Tess你这一辈子好不值。你在追求什么又得到了什么。 |

|

一个用暴力强奸她的肉体 一个用道德强奸她的精神 两个都不是什么好东西 |

|

波兰斯基在视觉上完美再现了原著,摄影如油画,布景服装美得令人心醉。几段激烈情节作了省略,金斯基表演内敛克制(不逊于[德州巴黎]),与全片沉静忧伤的基调水乳交融。| 苔丝遭诱奸时漫涌的雾气;渗过天花板的一抹血痕;晨光熹微,苔丝独卧于巨石阵中,一袭红衣,苍茫雾散,终不能违抗命运。(9.0/10) |

|

8/10。被嫌弃的苔丝一生。晨曦映衬下农民聚餐、光线中漂浮的尘雾、乱风吹皱起荒山野草、红日从巨石阵升起,颇收油画与剪影之功效。波兰斯基挖掘原著主题的电影化实属完美,去掉了宗教环境和行刑场景,哈代点到为止之处都明确揭示。不明白安吉尔哪点好,草莓、学口哨、架马游林的性诱惑不及他过水一抱。 @2015-08-01 20:11:02 |

|

很琼瑶的情节,没有一个很正统的所谓反派,却有最惨的结局,让人不免唏嘘!三小时的片子并不觉得长,波兰斯基也可以很传统~摄影太让人赞叹了,音乐和服饰也非常古典美。金斯基真漂亮,十几岁的少女就是肌肤吹弹可破神马的,结果一搜竟然有和波兰斯基的八卦,汗。。。 |

|

这个片子里的很多东西,诚实、纯洁、自尊、信仰什么的,当今世界已经很难看到了。 |

|

马也买了 钱也拿了 就算结婚了人家还打算负责到底 还养你全家 好吃好喝海景房供着 最后所谓的真爱回来了就把人给杀了?…… 表哥:我有一句mmp…… |

|

金斯基好美,故事好惨!看的时候忍不住边流泪边痛斥男淫!!哈代你真是妇女之友,拥有多么悲天悯人的苦痛心灵~ |

|

利用一颗草莓完成了最初的诱惑…… |

|

看过的三个改编版本中最好的,金斯基把这个纯洁善良的姑娘演活了 |

|

这个版本给我的感觉是Alec倒是有情有义,结果被无情的苔丝杀掉了,所以看完后找不到原著想要表达的主旨是什么! |

|

苔丝这妞很不靠谱 |

|

《冷血惊魂》是身体向空间的不断延展,那么《苔丝》则是一种被视为身体的空间意识,就在那场创伤性的,苔丝与亚雷克的“强暴”之后(就在“关键时刻”,维多利亚式的,象征着道德的浓雾恰逢其实地到来,波兰斯基不仅复刻了道德律令掌控下的含蓄创作,这一幕的消失也证明了它将不断出现),波兰斯基使用了一个相似的,以空间为主导的,情色与恐怖并存的场景:苔丝将自己闭锁在房间之内,亚雷克在外面请求进入。影片也对应着苔丝本人的不断自我闭锁——现代主义的创痛。

波兰斯基版《苔丝》的问题和它的优点一样明显,他过于沉浸在对于情感的描写之中从而令剧情成为了仓促的表演。 |

|

这是一个至真至诚、固守信条、性格刚硬、爆发力及行动力极强的女孩,托马斯哈代刻意去塑造这样的人格,无非是为自己的那套宿命论服务。哈代认为这是一个真正纯洁的女孩,这套言论看似超前于时代,但仍不能避免其局限,因为“纯洁”一词本身就大有问题。【7↑】

|

|

波兰斯基携同居女友悼念亡妻,金斯基凭个人颜值撑起影片。 |

|

“生命是个谜”——这绝对是波兰斯基从他死寂的心底发出来的一句苍凉而低沉的呐喊。正如鲁迅先生在《小杂感》中所说:女人的天性中只有母性与女儿性,并无妻性。妻性是(道德规范)逼成的,那只是母性与女儿性的混合。因此从不幸遭遇当中诞下“母性”的《苔丝》是真正将这位电影天才从阴郁的现实世界里拯救出来的天使。就像《巴里林登》一样,富人的命运被“上帝”施与了不可解除的诅咒。然而在出身贫苦的受害者(导演)看来,穷人同样有着无法逃脱的宿命。颇为讽刺的是,影片里男主角那种在女人身上寻找完美“女儿性”的情结恰恰解释了作者后来为什么会与“性侵女童”的罪行和污名纠缠在一起。不过他的这版改编真是一部不能更完美的杰作,我们在这些古典浪漫主义色调的油画里不仅看到了一个成熟男性的自我批判,同时也洞见了所有主客二元的流转和统一。 |

|

在对的时间遇到错的人,在错的时间却又遇上对的人,人生悲剧莫过于是。如果苔丝不执着于真爱,可能就衣食无忧地当上情妇,遂了乡下父母的攀附心愿。如果苔丝不说出过去的事,或许能和真爱共度余生,将秘密带入坟墓。可偏偏她最宝贵的品质是纯洁,纯洁使周遭的人爱上她,纯洁也给她带来灾难。"苔丝的选择实质上是用纯朴的逻辑对传统的贞操观念的一种否定,为了追求不含丝毫杂质的爱情,宁可因此而失去爱情,这就是苔丝的高贵选择。苔丝的悲剧正在于她的纯洁。"

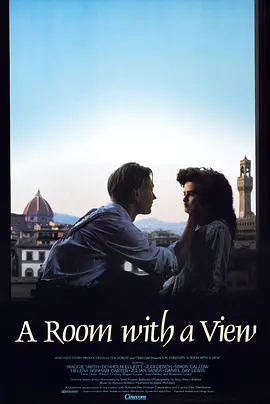

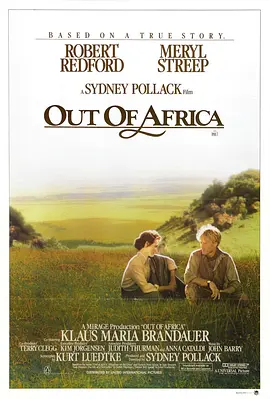

十七岁的娜塔莎·金斯基贡献出最美好的容颜,甚至是她自己都很难超越的形象。海报上品尝红色草莓是初始的诱惑,猎苑事件发生时陷入迷雾之中,当走到终点时全身已经包裹在深红色衣装里。视觉上如此享受,情感里如此意难平。

"For Sharon"——献给莎朗·泰特。 |

|

4.5波兰斯基收起了他黑暗、阴冷的创作风格,把哈代这部古典风格的作品搬上银幕,片中准确地把握了哈代对旧时代逝去的遗憾,19世纪末期的农业文明正在被城市的工业文明所取代,新、旧时代的观念和风俗都在经历着更迭,对底层人物的塑造也和英国古典文学传统相契合,布景华美,摄影生动。 |

|

让我想起初中看苔丝和包法利夫人的感受,那时我还未曾完全窥见现实生活的粗砺,亚历山大和安杰分别代表父权制的两副面孔,一副强暴、一副甜蜜。多么讽刺,你要赞美她是全世界最纯洁天真美丽的女孩,又要充满嫌恶地说你太幼稚到愚蠢,你不能对我说不。两人自以为不同,可我们都知道,一体两面的融合让他们在控制苔丝上合作得多么完美,无论是以权之名还是以爱之名。而苔丝对父亲攀附本能的抗拒,对亚历山大给出的诱惑的恐惧,对安杰坦诚一切的真诚与爱,自力更生的坚韧,以及最后的反抗杀人和面对,才是最可贵的。整部电影我唯一真心笑出来的地方只有苔丝和女工朋友打工时苦中作乐的真诚笑颜,在那珍稀的女性互助情谊前,所有男角色都显得多么虚伪、多么丑恶。#SIFF26 @宛平 |

|

薄雾微尘,夕阳烛火,影片正是在这样不真实的岁月静好中徐徐展开了苔丝日渐腐朽的一生。波兰斯基对戏剧的强转折进行了大刀阔斧的删减,却将时间完全留给人物情绪的跌宕与起落,他无意控诉社会的不公,甚至毫不回避苔丝的软弱、固执与愚蠢,而是将悲剧指向宿命,指向人与人之间脆弱而短暂的交集。哪怕在彻骨心寒之时,苔丝也对爱情充满希望,而最终压倒她的,不是穷苦或困厄,而恰恰是爱情的虚妄。 |

|

“我一直都深爱着你。”“爱得比苔丝还深吗?”“没有。没有她深。没人会比苔丝更爱你了,她是用她的生命爱着你。我的爱不可能比她的更深。” |

|

安琪的愚昧保守与亚雷的倜傥风流判若水火,导演模糊了两者品行的好/坏,通过随物赋形的客观视角进行呈现。苔丝的形象则飘忽不定,在渴望摆脱贫苦生活的同时又不齿于沉沦,幻想破灭之时对婚姻仍有着埋藏心底的云霓之望|生命的不定数,道德情感的脆弱,身处其中,她便是那个时代。 |

|

擅长强奸,更擅长拍强奸,和魔鬼偷师,学到了如何精确呈现男性占有支配欲,冷酷残暴。 |

|

苔丝但凡有一丁点儿的世故或精明,就不会以这样的悲剧结局。可是她偏偏纯洁而天真,忠于自己的内心,只能一步步迎来自己的不幸命运。 |

|

4.5; A faithful screen treatment of Hardy's masterpiece, beautifully visualized, saturated with pessimistic fatalism. |

|

13th BJIFF No.16@小西天。4K修复版。苔丝婚床上的槲寄生,是原著写到我却不记得的细节。小枝在床帐顶篷上旋转,眼前忽然浮现出李安色戒里王佳芝放走易先生后,人力车把上转啊转的风车。都是让人心碎透顶的意象啊。近在咫尺却触不可及的美好,最终旋转成嘲弄人的命运漩涡。这是电影的优势,能比文字更容易地把意象铭入记忆。也记起二十年前读过那本苔丝,译林社出的,封面跟苔丝新婚夜的裙子是同一种白,却易起磨痕,也正像她的命运。 |

|

倒吸一口凉气 |

|

#SIFF# 波兰斯基很适合哈代的阴郁风格,拍得实在太美,那一道白到绝望的阳光啊。改编略奇怪的是很多似乎是原著重点的地方,如孩子死去和杀死德伯维尔的部分都没有正面描述,心理活动为零,悲凉感和宿命感骤减。特别是杀人的转变很突兀。金斯基那时候真美啊,某些角度居然很像褒曼…… |

|

很喜欢片子视觉,一种介于拉斐尔前派和法国自然主义之间触感。 |

|

波兰斯基把苔丝的快乐拍得那么细密,而将她的枯萎拍得那么冷静。他跳过苔丝分娩、丧子、受辱、杀人这些全部的临场,给我们看见的只有苔丝本身,在经历了这一切之后越来越沉默绝望的苔丝。到最后她一身红裙躺在石头上几乎化成一滩陈年的血迹。她被折磨成这样,但几乎一声不吭。苔丝足够自爱、纯洁、善良、坚韧而不屈,而且一切的美德都成为了将她一步一步逼向死亡的利刃。全书除了她还有谁配得上这个来自贵族骑士的姓氏啊,这个姓氏有为什么衰落至此,看看苔丝的遭遇吧,你们真的不明白吗! |

|

可怜你这受伤的名字,我的心是一张床,将给你养息 |

|

2008的迷你剧女主实在太差,气质完全不是苔丝的纯洁与简单。波兰斯基的这部不是不好,但是因为故事本身需要慢、需要长,即便拍成3小时的超长电影,对于这个故事来讲,依然铺垫不足,却弄巧成拙显得略无趣。98年的版本虽然也不完美,但是苔丝最符合,那种纯洁与无助,比电影里这种闷傻的效果更传神。 |

|

拍得真好看,女主美而惨。给我印象深的还有那个迷恋Angel的叫Izz的姑娘,她没有为了能跟心上人一起去巴西就夸大自己的爱,而是说“我爱你不及Tess深,她可以为你去死,我办不到。”多么真挚诚恳,然后渣男立即对着马咂了下嘴跑了……总之看片下来的感受就是女孩子们多好啊,男的不行。 |

|

没看过小说,但知道是名著。电影接近三个小时,不紧不慢的讲故事,其实剧情挺简单的,也很有年代特点。不过看到最后,苔丝的悲剧其实也可以避免的吧。两个男的,一个伪君子一个真小人,都不是什么好人。女演员的口音有一点点奇怪,一看是德国的,难怪,不过长得好美啊。 |

|

#13thBJIFF 资料馆。最惋惜的是苔丝拥有自由选择的意志,时代却没有给她自由选择的权力。一直记着苔丝吃草莓的镜头,太美太诱人了。 |

|

小说看得泪流满面的。电影片尾也感动了那么一下。 |

|

旧社会所谓的吃人,吃的最终还是女人。美丽偏还天真纯洁的女人从一开始就已是半只脚踏进了地狱的命运。飘零的女人,自恋自负且野蛮的男人,波兰斯基描绘男与女的功力在我心里一直是最顶级的。无与伦比的杰作。很幸运能在大银幕上欣赏。 |

|

想看第1927天。对比原著砍去的部分,有得有失吧,但有几点删除得确实不太好,一是Alec的皈依转变,因为这样的话少了太多玩世不恭和他内心的黑暗,二是安吉尔在巴西的遭遇,这一段的缺失的确让他的重新出现变得欠缺说服力,三是原著中哈代不断强调的今古对比,这其实可以是一个很好的次主题。当然,波兰斯基这一版本仍然要远胜其他翻拍剧集,要是能有三百到四百分钟的体量,应该就能容下更为完整的苔丝的一生。 |

|

金斯基版固然纤弱美丽,不过哈代原著中苔丝桀骜的隐性就不见了,导致苔丝从信教者到谋杀者的转变略显突兀。波兰斯基还原了四季对应人生起伏,相应变换色彩影调,复现细节展示轮回观,英伦田园明媚可爱。 |

|

金斯基神似英格丽褒曼/浓雾中的巨石阵/为什么影片不能在那一句“稍等一下她还在睡”那里ending |

|

今年北影节目前看得最入迷的一部。资料馆4K修复版。 |

|

画面感极佳,一如油画;尤当Tess夜往墓地安葬孩子时的夜空。再去看原著。 |

|

13th北影节07@小西天。童年阅读原著的烙印太深了,一直觉得《德伯家的苔丝》应该是唯一译名。“德伯”是始终盘旋在她头顶的阴霾,那日清晨看到安琪从楼梯下来面露喜悦,苔丝也顿时明媚起来。他牵着苔丝奔跑的时刻,我的心也忍不住飞扬了,只是我知道,后面它将重重摔在地上。又到另一个清晨,天花板上殷开了血迹,她亲手杀死了“德伯”,毁灭掉那个曾毁灭了自己的名字。再看电影忽然觉得,只译作《苔丝》似乎更打动我,这一刻她是自由的,不再需要从属于任何姓氏或匍匐在地祈求谁的原谅。巨石阵里,供奉上帝的地方她赎清原罪回归了诞生时刻的自己。淡化了直接的矛盾冲突,油画色调质感让故事愈发古典迷人。我格外偏爱逃亡前清晨房间地上的布景,像一幅静物图。 |

![豆瓣评分]() 8.2 (46750票)

8.2 (46750票)

![IMDB评分]() 7.3 (18,849票)

7.3 (18,849票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 81%

烂番茄: 81%![Metacritics评分]() Metacritics: 82

Metacritics: 82![TMDB评分]() 7.00 (热度:11.01)

7.00 (热度:11.01)