|

这么说吧,当年辩论的双方似乎都没有表现出超越左右立场的智慧,而几十年后的这部纪录片,好像也没有展现出太多超越时代的视野。 |

|

题材很好,拍得不好。 |

|

两个互相厌恶的时事评论员,一个极左一个极右,一个gay一个straight。在68年美国两党全国代表大会上两人打了10天嘴炮,最终引发美国政治节目制作的革命——多好的戏剧题材啊,可惜收集到的资料太少,尤其对十场辩论本身聚焦不够。“我用余生来恨你”系列。 |

|

Morgan Neville花了很少的钱向ABC买下了所有素材,埋在里面搜出了很多好东西,比如ABC摄影棚倒塌事件的视频就是第一次被公开,片子剪好之后Morgan很担心ABC会反悔,结果ABC表示作为新闻单位我们不相信censorship你们随便用;Morgan为这个片采访过Vidal然后决定不用,因为觉得对Buckley不公平 |

|

完全浪费了题材 |

|

他们就像是一个人,相同的出身,相同的教育背景,一个极左,一个极右,他们太了解对方的想法,他俩某种程度上就像是心灵伴侣,所以也让辩论那么火花四射,他们在真正的表达自己,甚至最后上身到人身攻击的高度,这样的电视直播简直就是新闻人的理想,Will McAvoy应该很想活在那个时代。★★★★ |

|

左派没赢,右派没输,媒体是最大赢家。 |

|

好素材,纪录片也拍得好看。题外话,当年ABC电视剧就那样,哈哈哈哈 |

|

“日落大道”那一幕竟有一些凄凉。刻薄之人必有轻薄之处,纠缠来纠缠去,自己是自己最大的敌人。 |

|

Buckley Jr. 还是非常儒雅的,要我直接就抄家伙揍对面那个傻逼了。 |

|

对极左极右的具象化,结尾立意有点低了。 |

|

Buckley和Vidal两位都是聪明绝顶,抛开政治立场,听他们的用词遣句无比舒适。然而debate本身很少有观点输出,就像两人的debate遗憾地终于一时失言的人身攻击,media带来的话题性和娱乐性远大于观点和理性的碰撞。在60年代起码大家还是看看聪明人在电视上用高级词汇针锋相对,现在social media环境下人人都能亲自下场互骂大战三百回合。 |

|

此情此景,不复重现。 |

|

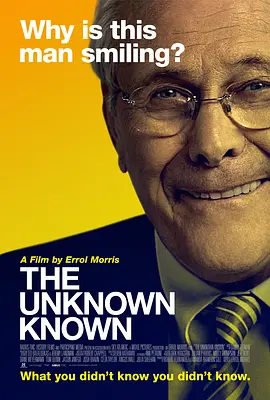

影片记录了美国广播公司于1968年民主和共和两党全国代表大会期间邀请戈尔•维达尔与威廉•F•巴克利进行的十天辩论,也评价了这场辩论对电视业未来以及当代观点交流的影响。以电视高潮为基础展现从政治攻讦到人身攻击的过程,同时公正地选择了双方的受访对象,结合美国时政介绍双方生活简历。 |

|

太好看了吧!我恨你绝对比我爱你更长久本以为vidal这腹黑一定我们大金牛没想到是天平。虽然颜值buckley貌似低点但绝对个人魅力爆表,vidal这种一辈子死磕加强扭瓜似的硬指人家深柜到底是爱还是恨自己分得清否?倒是保罗纽曼得知Vida被辱后要去和巴克利拼命那劲头,这到底是奸情还是友谊! |

|

一个嘉宾能在直播中脱口而出机智而辞藻华丽的从句套从句的时代 |

|

#为James Graham的舞台版做功课#传播学、性别研究、当代政党研究、文学戏剧研究都能开一桌的绝佳题材,接下来也值得回炉再热。在美国社会转型期的十场辩论噱头十足,促成此事的电视媒介成为大众传媒新贵,随之带来的是政客明星化政治秀场化,而对于不能出戏的演员和投票的民众来说可都是真实人生,后果自负。纪录片其实没有做到扒政治理念的皮,倒是扒了爱作秀的政客和嗜血的革命者的皮,而且最后还对赤裸的肉身流露出几分同情。但总之片子还是好看的,谁能想到一脸花花公子做派、巧舌如簧的巴克利代表了保守势力,而故作清高,喜欢在“观看西方世界衰败的绝佳位置”的索伦托绝壁上写剧本的维达尔,会一边颂扬性少数派革命,一边进行恶毒人身攻击,并且冷漠回应波兰斯基性侵事件??结果他自己的传记片因为主演凯文·史派西的塌房而被搁置也算报应了 |

|

B |

|

其一,1968年首开📺直播辩论,ABC收视率反超CBS和NBC。其二,获赠华莱士·斯蒂文斯《雪人》诗一首,友评“仁者安仁”。 |

|

期待保守和自由矛盾的激辩,结果80分钟get personal,最后一分钟才点题。。 |

|

纪录片本身写得一般。把政治辩论变成戏剧表演的节目,电视辩论的老祖宗。一个准备阐述自己的观点,一个准备曝光对手本质。生了一辈子气。成功带高了ABC。Vidal成功的演绎了光脚的不怕穿鞋的,和先下手为强。 |

|

不仅人物事件上好看 剪辑和电影感也绝佳 学到了不少 |

|

Argument is sugar and the rest of us are flies.死敌让你把自己立场看得更明白,当时的媒体业真是很有趣 |

|

感觉自己从未学过英语系列。 |

|

这次辩论,造就了一对死敌。纪录片调配得很完美,把方方面面都恰到好处的描述了清楚。5星推荐。 |

|

看不大懂7,全懂了可以7.5吧。一个时代过去了,有些玩法没变,而如此有魅力的人和旗鼓相当的对手也不可得了。 |

|

重看了一遍,愈发感觉是一个gay和深柜在撕扯,这俩人的sexual tension 感觉都能当刀子用了。也挺可惜的,本来可以是一生的好朋友。 |

|

极好的纪录片 has touched many buttons! 六十年代的复杂性和戏剧性通过讲述这两人之间的恩怨情仇体现地十分到位。精彩的主角配上十分intriguing的时代背景,再加上精妙的叙事结构真是棒极了。关于思想、政治、社会、60年代、电视史和新闻史的极好注脚与思考。 |

|

有趣的故事被简单化了。 |

|

谈恋爱真他妈了不起。我死了 |

|

一生之中我们或许会遇到很多惺惺相惜的知己,但最好的对手却是可遇不可求。 |

|

太精彩了 |

|

没人觉得Gore Vidal 长得像Hilary Clinton么 |

|

对历史素材有收集爱好的人来说挺不错,对历史背景的介绍和对未来——就是现在造成的涟漪效应方面出发,也是有可取之处。但是内容实在没有营养,一段恩怨的形成,大概是这部纪录片为了要说明的。至于辩论?去他的辩论。 |

|

由两个人的电视辩论引出这么多历史、时代、政治、舆论和媒体功能的反思,很好看。结尾有意思,确实是说的越来越多,听的越来越少,值得听的更加越来越少 |

|

现代电视转播pundit 的N视窗交锋还没有片中60年代好看,有人觉得巴克利有点休格兰特的感觉吗? |

|

最好的朋友是强敌 |

|

单是双人对抗的模式就很精彩。 |

|

hmmmm 六十年代真是太有趣了 |

|

选取针锋相对并格格不入的两人进行直播式辩论,对于无法预测事件发展的辩论直播而言,确实看点十足;可当不可避免的失控场面出现,伤害的确是辩论者,欢呼的是如苍蝇般围在电视机前满心期待这一刻的人群。abc这一招确实狠。 |

|

嘴炮23333 |

|

有研究说,双胞胎要么相爱,要么相杀。 |

|

“这些精彩的辩论可以说是毫无意义,安排的方式几乎没有意见交流,连个性交流也很少。这个方式也有一个诟病,就是几乎没人听。他们对某人留下印象,他们认为看他在电视上的表现,就能以偏概全。”巴克利与维多的辩论是不幸未来的前兆。 |

|

在名流轶闻、媒介批评与呈现政治分裂带来的闹剧/悲剧之间摇摆 |

|

抛却美国党派之争,两人的辩论史更像是一堂关于言论自由和公共传播的经典案例。 |

|

真正纪实片,没有给出最终观点,只是在思想不断碰撞中,来体会。只是两个都是这么骄傲的人,最后都过不了心中的坎,很多事情,可能当下看非常之可笑,可是回头看也就那么回事。不过,人身攻击还是很LOW欸 |

|

好像就是光与隐形,罪恶与善良共生 |

|

真是一部绝妙的纪录片,回去又得好好补政治、历史课了!Gore Vidal 倒是早有耳闻,WFB则真的所知甚少。WHC 在WFB的基金支持下放这个对WFB形象不算光彩的纪录片也真是大度。 |

|

电视论政把最在乎形象的人变成了自己憎恶的hater。当代政治撕裂的滥觞。 |

|

戈尔维达儿,我的英雄,一生挚爱 |

![豆瓣评分]() 7.8 (615票)

7.8 (615票)

![IMDB评分]() 7.6 (6,544票)

7.6 (6,544票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 93%

烂番茄: 93%![Metacritics评分]() Metacritics: 77

Metacritics: 77![TMDB评分]() 7.20 (热度:6.28)

7.20 (热度:6.28)