|

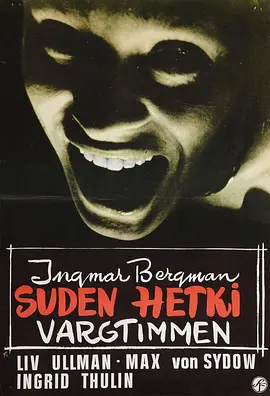

人物设定和特写镜头果然都很《假面》感,双女主之间的情感煎熬,深厚而偏执的友谊实则与爱情无异,一样具有独占意识,会产生妒忌与猜疑;30'左右两人互诉非常动人,不仅揭示两人性格及经历,更对人类的任何关系作了相当精彩的总结;配乐仓皇诡异,几处闪回剪辑也颇惊悚。 |

|

一个崩溃女人折磨闺蜜和折磨自己的过程,很好奇,这片子怎会有人愿意在电影院看,毕竟,那里不能快进... |

|

特别明显的《冷血惊魂》感,恍惚的精神状态,惊悚紧张的音乐,还有那一只只手伸来的一幕也有对应;两女人间既亲密又对峙猜忌的微妙心理精准而细腻,对人物内心濒临崩塌状态的揣度,都极为传神;下午看完也恍如在回廊里午睡醒来薄汗未透,梦中亦是一个焦虑的幽静午后 |

|

本片让我认识了一位容易被忽视的优秀女演员——伊丽莎白·莫斯。 |

|

80/100,塑造气氛的手段实在太厉害了,高超的配乐、构图和镜头运动,让全片都包裹在高强度的惊悚感中。在空间内用窗、门、墙等层次的物理间隔进一步压缩人物的活动空间,同时阻碍摄影机-眼睛的视线,配合着人物的言语、神情和肢体,异常压迫又奇诡的体验。 |

|

胜在表演,剧作还是俗套的惊悚片模板。6.7~ |

|

两位女演员用各种特写下的情绪与动作营造了扭曲的不可挽回的亲密关系,氛围挺不错的,打散后的故事框架更加契合。 |

|

QUEEN OF 话痨 |

|

7.7 特写与声效产生压迫感,谈话与沟通蕴藏着巨大的惊悚,幻觉派对一如《冷血惊魂》墙中手。有时候像是一个复仇故事,在伤害别人的过程也在伤害自己。歇斯底里看似私人独有,去年的暗线却将其全部映射到Ginny身上,从而放大成一种更普遍的感受与经历。 |

|

总体来说犀利和精致兼有。SIBI的部分更好,眼神加分,印象最深的是KM在画面右后方素描,KW在左前方闭目养神那一段的暗潮涌动。KM独角戏的部分有点故弄玄虚,水波反射在脸上那个镜头不错。 |

|

从自然主义场景设置到情节稀薄的剧本都神似奥特曼的《幻象》,角色之间的tension又像《三女性》,封闭空间中的森冷配乐和两位女主的表演则带来波兰斯基般的压迫感,视听感受远超故事本身。Alex绝对是近两年来最值得看好的独立导演。20180302重看@filmoteca |

|

极简主义,导演对撕逼营造氛围有执念,四个有些恐怖片长相的演员把人际关系表现得狰狞扭曲,人物的心理层次挖掘不够,显得无病呻吟。两条时间线互为因果的创意不错。 |

|

相當迷人的一部作品 |

|

导演从悲观主义中提取惊悚元素,讲述两女一男非常时期的共处面临的危险考验,场景设置与交谈结构颇具伯格曼风格,对白作双人独白的处理方式揭露角色自我指代之伤。其时间提示为影片的闪回和省略的支线创造空间,不断打破影片结构以强调角色不稳定状态,自然外景则通过将心理强迫带入自由余地加强张力。 |

|

首刷with@普蓝。 |

|

舞台剧的架构,电视剧的表演。。。。 |

|

太躁动。Elisabeth Moss还演了“The One I Love-2014”,选片子有点意思。 |

|

4.5 导演两个月写出剧本两个星期拍摄完毕,单一景别四位演员的极简配置却创造出了惊人的情绪张力与不安气氛,角色之间静默撕逼的对手戏实在是让人看得畅快淋漓,导演两条时间线之间的交叉剪辑十分精妙准确,可惜影片的心理挖掘深度还是不够。最最精彩的当属两位女主角无与伦比的表演。 |

|

如果不是因为网络不流畅的话观影体验一定更好。戴着耳机听OST更加的诡异,加上两位女主出色的表演,总能找到共鸣的台词,给人留下的印象十分深刻。闪回的剪辑穿插也巧妙地揭示了两人的过去,为封闭小屋里发生的一切做了铺垫。嫉妒,猜疑全是女生之间友谊的重要组成,有时候偏执到容不下一粒沙。 |

|

作为小成本心理电影,这种效果勉强可以接受。导演在剪辑和配乐方面做得不错,当然伊丽莎白·莫斯的表演也是看下去的动力之一。 |

|

当画面通过掉帧产生轻微抖动时,当下便突然滑入一年前的回忆部分,如果按照讲故事的逻辑此种剪辑方式是解释不通的,我想这种大段的“闪回”完成了《你从未在此》因特供版本而险些搞砸的效果,即藉由现时的突然巨响完成对来自过去的回声(echo)的必然性激励,精神分析和心理学方法在此露出马脚乃至失效,视听影像呈现了一滩官能的、失重的情绪和感觉,这比恪守摹仿论传统的文本现实主义表达方法更为真实(相,ιδεα)。 |

|

凯瑟琳的脸庞时不时地会有刺痛感,其实是心理作祟。片子也是,把风格化叙事转换为内心的侧写,而两位女主强大的表演支撑住心理世界的涌动。 |

|

等了一年多,等來這個?只有攝影是美的⋯⋯ |

|

“你太XX”“我只是觉得你不该XX”“你不觉得我们XX”“请你别这样和我说话”“XX中最XX的就是XX”“但他肯定没说实话”“我一下就明白……”“……但其实并非如此”“你别带着那种态度比较好”“你知道这听起来有多……”“你知道这样说听起来有多……”“不,你在/不……”“你是个XX |

|

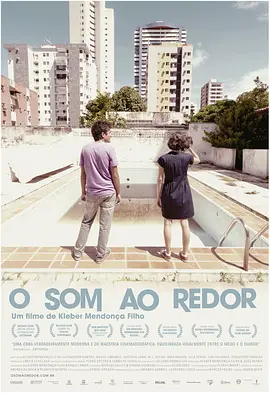

喜欢画面的胶片质感和几款手绘海报,配乐和闪回太瘆人,双女主演技爆表 |

|

好演员也旧不了烂导演和烂剧本还有烂配乐..............不是大部分时候拍了特写就是伯格曼了........ |

|

Men的正确打开方式 |

|

有一些很棒的处理,但不得不说调度系统是比较混乱的,不是“抑郁症”式的混乱。 |

|

2018.06.18

比较故弄玄虚,但拍得挺有味道,只有Moss小姐的神演技才能hold住这样的电影啊。 |

|

伊丽莎白.莫斯痛骂富二代男人的时候,我以为这片开始有好看的地方了。但没等到预想的后文。最后等到的是两个女性角色挺私人、颇痛苦的离弃与告别。然后就很无奈的,觉得这种私人化的情感的描摹,起码得先从让我们看到这两人真的有友谊开始吧。 |

|

友谊实则与爱情无异,一旦散了更无可能复合 |

|

一路insane到底,not my type |

|

演技,尤其是莫斯的。配乐,致郁。色调,风景,房间的自然光线。结合女孩们的地下战争读,两个人之间的冲突就更有明了感。剧本有极好的地方。结尾一半喜欢一半不喜欢吧。导演把抑郁症和陷入疯狂的状态描写得很好,莫斯确实能演出来。本来这个房子其实很适合度假。被这些心理致郁或者恐怖片导演一拍简直是……湖,和船,突然觉得如果阿特伍德的浮现也拍电影莫斯完全可以胜任女主。出现的电锯男(像极了林中鲨人狂)背后说坏话,她男友说女主bitch,之后有找到她房间骂她(这男的确实如她看到的)。餐桌那场戏,她捂住了餐刀?那里很真实。她俩确实不适合做彼此好友,对各自成长和心理健康都没啥太大好处,可能是因为她俩都是异性恋的原因吧(不能说异性恋都是爱雌竞,但…反正我接触的大多数爱男女真的相当爱雌竞)(或许其中有一个深柜不好说)。画 |

|

B |

|

为了海报而看的奇怪电影之一...讲在自我陷阱中无法自拔的人,但是拍的非常难看。 |

|

飞机上看的。piece of shit. 整个片子就一个调调:做作又装逼。ugh. |

|

昨晚看的,喜欢湖水/沙拉这几个意象,和两个男人的对峙也有意思,但太缺乏故事了 |

|

我是猜忌多疑阴暗中扭曲的蛆虫

推拉猜忌维系支离破碎的情感

受困于自然 人物被镶嵌在环境中

是占有还是计算

|

|

当代《假面》 调度营造暗流涌动,沉浸式心理惊悚 |

|

【3.5】像更精细的约瑟芬戴克 |

|

蛮独特的体验,各种大特写和诡异的配乐,有几段对话写得很犀利,两位女主赞 |

|

7.6 关于被提纯的面孔,moss很好,但周遭环境与人物几乎未能建立去联系,依靠配乐来拔高预设。 |

|

不觉得这是一部惊悚片,对于心理有偏差的可怜人,旁人称其“惊悚”其实是种严格的侮辱。对,曾无数次同样地走过那种无法言喻的恐惧,看到过变异后的绝望是什么颜色。服从于多数人所谓“正常”的准则和惯例那样看似勉强但其实竭尽全力地活着,比死不知要难多少倍。如果抑郁只被定义为一种活着的方式…… |

|

少数能理解抑郁症的电影,影片中能看出不少女性独有的问题在影响着双方的关系,而且特意安排了一些对他人无意义的细节,却具有能在敏锐的观察和情感异化下摧毁一个人的能力。不仅是诡异的配乐引导观众走向心理惊悚,屋内独特的视角,沉默的盯着对方以及面部特写都在加速焦虑与绝望。 |

|

惊喜。声音语言成为可盛放任意介质的容器,包括对话、音效、配乐甚至脑中默念的奇异声响,而影像成为跳动着的介质本身。于是,所有冲击式的电影语法成为包裹式的,由外向内的情绪演变成为由内向外的情感喷薄。 |

|

太奇怪,剧情怪,音乐怪,节奏怪,但这种怪让我懵。伊丽莎白·莫斯真应该去演一部精神病患者。 |

|

基本靠表演撑起来的电影,凡是一个角色以上在场就是互相挑衅和撕逼。Catherine是最张狂疯癫的恶(一种招魂和忧郁症的混合观感),看完这部感觉Elisabeth Moss再演什么疯女人都不稀奇,Katherine Waterston在这部里比什么商业片都要自然。 |

|

89/100 #第7600# 即时的情绪,最精彩的度假屋幽闭恐惧心理剧之一。modern Persona |

|

罗斯·派瑞很有能力,不管是作为导演还是编剧,就是看着没太大意思。无论是体裁还是方法,没有生长出属于自己的印记。 |

|

【4】塑造气氛的手段实在太厉害,配乐和高超调度让全片都包裹在高强度的惊悚感中。在空间内用窗、门、墙等层次的物理间隔进一步压缩人物的活动空间,同时阻碍摄影机-眼睛的视线,配合着人物的言语、神情和肢体,异常压迫又奇诡的体验。 |

![豆瓣评分]() 6.6 (736票)

6.6 (736票)

![IMDB评分]() 6.2 (7,242票)

6.2 (7,242票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 93%

烂番茄: 93%![Metacritics评分]() Metacritics: 77

Metacritics: 77![TMDB评分]() 6.00 (热度:6.19)

6.00 (热度:6.19)