|

有被构图惊到,建筑摄影新高度 |

|

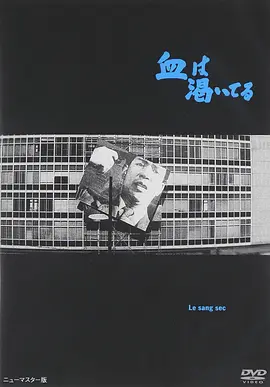

唉情欲与虐杀我都看不完,但这部一口气看完了倒是很喜欢。50年代日共和60年代末学运两代对决,吉田说运动到最后必定走向暴力,最后自己只能视其为“茶番”,而影片则是一个过去现在未来可以共存的空间。片中这武断又傻逼的抓贼游戏...日共看来也是苏联老大哥的孩子嘛。男主青年时代运动失败过错与愧疚酿成的循环炼狱,角色层层叠叠多重身份最终走向无意义,化解了认真会带来的而幼稚可笑,构图全部是景区建筑卡掉大半造型拗得登峰造极,选景太牛了吧,一柳慧的配乐感伤起来也蛮有杀伤力的 |

|

实验性强,这样的构图是很特别,但不那么刻意会更好... |

|

想了半天还是只憋得出一个字:“屌”。 |

|

吉田喜重构图确实有一手,很会利用建筑空间和形状。又是讲革命,确实是打乱了叙事顺序和节奏,是有挑战性的。 |

|

七十年代的日本电影弥漫着一股浓烈恐怖气氛。无论是电影中的女人,音乐还是色彩。不太喜欢晦涩难懂的剧情,但一些建筑光影效果的运用,镜头转接,前锋电影惯用的独特视角,以及故事情节的刻意安排也不是没有看头的。 |

|

构图酷毙 |

|

独特的构图成就了一部奇妙的电影,剧情的看不懂也是它的魅力之一。 |

|

maison de la culture du japon 20h280611 完全看不懂~儘管很困並且因為椅子矮不停變著法兒磨屁股卻一直不會想要閉上眼睛~導演的陰謀吧?讓觀眾一路瞪圓眼球看過來只想叫好卻絲毫無法描述~堪比惡保姆偷偷欺負癡呆老人或智障兒童後者卻有苦難言告狀無門 |

|

形式主义神作。人物边缘型构图足以形成风格(类比今敏的“匹配型画面剪辑”风格),边缘的压迫感被钢筋建筑的水泥质感进一步放大;更难得的是,在构图持续渲染临场情绪的同时,本身还具有极高的纯形式美感 |

|

这已经看不懂剧情了,革命的迷茫和虚无。吉田喜重的形式实验是以构图为出发点的,但是最后戏剧的元素还是出来了,也不好说到底是殊途同归还是走了弯路。 |

|

開篇構圖太贊了……學到好多東西。 |

|

人物对话也是生涩的舞台腔,松竹新浪潮之前的《秋津温泉》,茉莉子的表演也是非常生涩僵硬。 |

|

3.5 |

|

形式走得更远,内容却更晦涩。过曝、灯光、房间内景、废旧工厂,除了演员没有其他人,真是省钱。仍然是行走在工业景观之中,溯游在记忆与未来的革命激情与历史的巨大虚无。几乎没看懂,但吉田和大岛却真正做到了电影的当下性,1970,在革命尚未呈现颓势之时。吉田喜重真是毁了我的女神。 |

|

#自制日本电影月# 《情欲与虐杀》野心升级版 4:3 俯视/仰视/建筑遮挡/台灯 |

|

~In Stock~ |

|

挺怪的没看明白。貌似依旧有《日本的夜与雾》里那类反思,但又远不止于此。建立在过曝基础上的一套摄影美学,人物行动对白舞台剧化。 |

|

比eros强!虽然依旧是没必要的长 但至少在形式和结构上更加清楚,尤其是由建筑带动构图的尝试让人困扰但挺有趣。当人物被不断挤压到画面的边角与建筑间隙之中,人和建筑环境的关系与人和革命组织的关系发生重合。无中生有的叛徒问题与逼仄的生存空间就像是由建筑奠定的(最后的灭亡预示了浅间山庄)接受审判与推举领袖的无缝相互转换被室内空间与室外空地的关系表达。为了记下构图 在黑暗中疯狂作画(扶额,看完才想起来应该是有资源的 |

|

-。怎么好看得一阵阵的,有点太难受了 |

|

吉田喜重也是个「建筑师」 |

|

Arrow版蓝光

有露 |

|

(1)对70年代日本社会政治缺乏了解,所以剧情什么的看不太懂(2)剧情和场景分离,多数情况场景只是象征性的(3)摄影方面人物总是处于景框的边缘,镜头角度摒弃了正常的平视角度,以仰视俯视为主。(4)应该是一部非常适合写电影分析论文的素材,观影门槛有点高。 |

|

可能是最能说明Bruno’s cinematic flâneuse的例子,世纪之交的旅行电影和建筑之旅将交通/运动变成了性别游记,游荡者在漫步中消耗和再生产建筑(观看)空间,flâneuse transformed the optic dynamics of male voyeur to the haptic dynamics of female voyageuse。在本例中,革命的记忆的逻辑必须通过建筑flâneur按图索骥,家乡flâneuse似乎提供了一点Bruno意大利白女主体模型之外的叙事可能 |

|

场景选择了不少空旷无人的厂房,甚至还出现了跨座式单轨;布景像装置艺术,整体氛围又像舞台剧;一个未成为飞船设计师的男人,给梦想中的飞船命名为“粉色胶囊狮子”;吉田喜重式异色性爱+原子能朋克+头脑警察式的革命狂想。 |

|

所有的元素都是精神的呓语,没有逻辑,对于究极的感知,空间起了决定性作用,我们不能永远再见,对于存在究极意义的焦虑,对于时间与过去湮灭的虚无惆怅,对于情欲的究极幻想,对于爱情的悲愁物语,对于社会本质和历史内幕的坚定与怀疑,这一切都是如此的在绝对的影像之中呈现,空间,质料,情感,不确定性,精神的影像化。 |

|

关系、身份、生死、时间、革命——不确定性;构图大胆;日本的戈达尔。 |

|

大量留白的独特镜头。前卫的构图与意识流。过于晦涩难懂,很难坚持看完。不懂导演究竟想表达什么,但值得一看。 |

|

118.07 |

|

六七十年代的躁动,多为黑白胶片,裸露加暴力元素。新浪潮的意识风潮汹涌,影像为先锋。展望十年后,民族崛起依然建基于以天皇名讳领导的维新运动。 |

|

"依然有未尽之事,可又该何去何从。" 黑白构图精妙,可影像之外的元素又该何去何从。 |

|

实验电影欧美范儿,摄影构图太好看了 |

|

别再看我豆瓣了 |

|

记忆/梦境/幻觉/想象交叉的意识流 |

|

这部挺抽的,而且做作🌚 |

|

2013.03.12 |

|

空間構圖絕了,但故事完全摸不著頭腦,夭折的革命混合情愛遊戲,倒是日本左翼創作者一貫的路數。 |

|

吊诡摄像大全,空间结构爱好者狂喜,但故事直接给我看睡着。FLC这个35mm胶片版本不知道怎么回事,高光部分太闪,字幕机放太低更是看得人烦躁。 |

|

情欲总是最难以拒绝的,无论如何都无法抵御那样的诱惑,哪怕要因此走上绞刑架似乎也是在所不惜。可是如果明知前方是地狱,你还会一如既往地、不惜毁掉一世英名,也要往前猛冲吗?英雄末路总是悲壮,也许也未必会是很好的结局,我只是在尽力避免那样的情况发生。如果明天就会消亡,那我也会今朝有酒今朝醉,不为了别的,只为了让自己真正在这个世界上存在过,这也是我觉得人活着最大的意义吧。 |

|

吉田大爷,同种风格的构图从头玩到尾你不累么 |

|

没看懂啊,就是叙事挺跳跃的 |

|

激进三部曲其二。可能是最差一部,完全模仿西方新浪潮强塞日本60代政治事件,虚无意识的表现不如处女作。影片构图还是正常水准,和三部曲首作比起,不再是侧面影射政治,这也是吉田喜重的死穴,不能够和大岛渚一样有冲击力的直视60年代,完全丧失了如梦似幻的影像优点。多处镜像设计比前作高级,两次镜像四重人格。 |

|

不造在干嘛。 |

|

摄影构图可以,内容就像实验电影类型一样。 |

|

没眼看 |

|

完美且极致的构图,黑白两色的动态平衡,让人看了会发疯的剧情,配上色情的画面。这就是日本人眼中的先锋艺术? |

|

建筑体作为多重机器眼注视下革命叙述的历史空间. |

|

对画面空间的利用很有意思,cyril schaublin的摆动应该有从这里借鉴。 |

|

极致的形式,几乎所有都让位给构图,构图成为第一性,首先出发的点。确实是大岛渚和筱田正浩所没有的,浪费了这么入骨的观察能力 |

|

构图很有味道 练摄影不错 |

![豆瓣评分]() 6.9 (214票)

6.9 (214票)

![IMDB评分]() 7.1 (905票)

7.1 (905票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 85%

烂番茄: 85%![TMDB评分]() 7.05 (热度:3.20)

7.05 (热度:3.20)