|

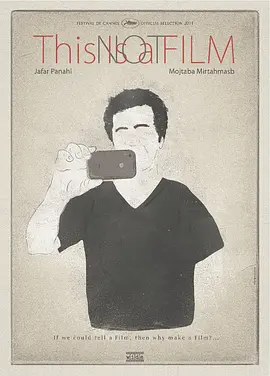

帕纳西(Panahi)在2006年的一次采访中说,影片的目的是展示“现实与想象力是如何交织在一起的,它们是非常相似的”。

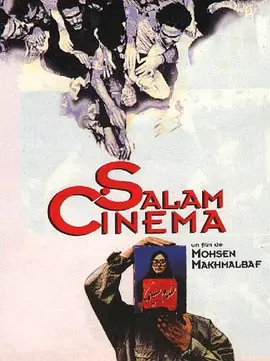

这项狡猾的实验将伊朗革命后的两大主导力量—古朴的新现实主义和浓厚的元电影融合在一起。它成为电影中的一部电影,揭示了制作电影的技巧。通过声音剪辑、遮挡摄影,我们拥有与小孩一样的信息,因为他们的知识和财力有限,对生活的恐惧感也不同于承认。将这个孩子的视角植入观看者后,我们又获得了儿童时期通常会忽略的情境,细节和对话,比如大人们的婚姻、对男女分开乘坐的限制。正在拍摄的米娜象征着男人仍在试图对女人行使权力,以完成自己想要的一切。后半部分成为前半部分的“镜子”,电影制作风格转变为纪录片,完全由特写镜头和跟踪镜头组成,从而使人们在德黑兰的街道上经历了令人难以置信的生动旅程。 |

|

和德黑兰比起来,原来北京交通状况并不算最混乱的。 |

|

常规儿童题材,但是中间神转折,文本内外的“回家”,间离,“这是我自己的生活”,太狠了。自从出了个阿巴斯,你看看把伊朗其他导演都逼成什么样了。在一个如此小格局的片子里放出这种大招,贾法帕纳西也是真拼。【最后只捞到个洛迦诺,也还真是不甘心吧XD |

|

本是普通的儿童电影,却因主角的临时罢演,变成了一部实验性质的影片,它也无意间揭示了电影与纪录片之间的边界——就是演砸了的真人秀;更巧的的是,主角罢演后的心思又与片中迷路小女孩的心境构成一组镜像(对应英文名《镜子》),仿佛化身为正在舞台上撂挑子的挪拉。她想即刻逃离那个虚伪的世界,因为她不忍心看到大众的善意被剧组私自利用。 |

|

影评 http://www.douban.com/review/1271013/ |

|

就形式上有點創意罷了,內容真的要多無聊有多無聊。PS.小女孩長得挺可愛,也很有個性,就是這聲音真是。。太尖了= = |

|

匠气重就不要搞什么伪纪录了,前半段重复《白气球》,后半段拙劣模仿《特写》。倒不是说模仿大师不行,但有些人模仿是发扬光大,有些人模仿是拾人牙慧。 |

|

导演在米娜突然罢演的情况下神想法继续拍摄。译名the mirror,镜子是虚构与真实的对照。跟着镜头一路领略伊朗风俗,儿女不愿收留的老人,好心的路人,和司机讨论已婚妇女权利的女人,john wayne的配音。了不起的小姑娘,-为什么不演了-因为不想-演了会有钱喔-我不要。 |

|

2008.4.28 DVD home |

|

我最烦人叫那么大声了... |

|

摄影机从一双带有conscience的眼睛化为卷入混乱现实的观众的眼睛。难以发现米娜的身影,她的声音则被广告声车流声压过。开头在中段以新的方式重复展开。

要拍的电影里安排了很多障碍,米娜其实不怕过马路,很擅长动员周围的路人帮她,拒绝哭鼻子:“被朋友看到会笑话我”。不得了的小姑娘,后段对她身影的捕捉也是引导观看去发现这样的“不得了”。

结局揭示了大人才是她的障碍:“是你们逼我拍的”,之后的话观众听不见,只看到她忧心忡忡的脸。她用真实的生活反抗被安排,这也更接近导演本来要拍的那一部电影。

一点联想:进进退退难以过马路的老人, 最后留下了往前走的背影;伊朗片里农村小孩多半沉默,城市里的小孩则叽叽喳喳;汽车的封闭和开阔颇有深意,是阿巴斯中意的载体,有点像摄影机的变体;声音的断断续续,特写里的手法 |

|

这种现实主义拍摄手法要求导演对真实的事件有一个提前的预判,并且拍摄要机敏,耳听八方眼观六路,否则很容易成伪纪录片了。 |

|

儿童片的间离效果 |

|

剧情与纪录之间的杂揉。 |

|

39分钟起,虚构与现实的界限已经模糊;小女孩眼中的社会就是真实的存在 |

|

小姑娘你够狠 |

|

背景音里贯穿全片的足球比赛是什么意思? |

|

我觉得并非真的 docu |

|

95分钟基本就是一loli在伊朗的大街上跑,然后拉着各种人的衣角说我没迷路,你能告诉我我家怎么走么。。。在电影院看得津津有味的我一定哪里出错了=-=不过说真的,虽然b格不如阿巴斯,但真心比阿巴斯有趣多了,也许是loli的战斗力超越正太么。。。又,看完回家的路上,我总产生一种自己在某部戏中的错觉 |

|

那孩子太可爱了。德黑兰的交通真是乱阿真是乱。 |

|

喜欢小女孩,以及她的声音 |

|

日本有“女性专用车厢”,伊朗有“妇女通道”、“妇女车厢”、“妇女包间”。 |

|

看到一半的时候我震惊了 |

|

后面三分之一有点做作的感觉.. |

|

好纠结 我忘不了她的声音了··· |

|

多少年后这个奇葩终于被我找到了,当年以为是电视台放错了 |

|

6/10。帕纳西独创了一种私密背景下的摄影机角色,后半段浑然不知携带麦克风的女孩成了一个线绳般串起无关人物的焦点,摄影机非目的性、缺少事先安排的漫游城市,与各种各样的人交谈的声音范围,诸如老寡妇、被礼教拆散的年轻恋人和艰难的音乐艺人。借儿童反映成人世界的议题模仿阿巴斯,但更容易看腻。 @2016-09-25 14:35:20 |

|

孩子的眼睛,总是让人怜惜 |

|

Anyway,很可爱很真实 |

|

贾法·帕纳西 我读二年级,我不想演哭戏!!! |

|

我才不戴那傻了吧唧的石膏和围巾呢,老娘不演了!真是绝了,从来没看过这样的电影,为电影的创意给个5星!另外,米娜真的好可爱~ |

|

观影盘点期,看过留脚印~ |

|

原来电影还可以这样拍 不管真的假的 创意真是无敌了 |

|

所谓牛逼! |

|

7月电影上映,8月哈塔米上台,足球与女性 |

|

如果是设计的,那么太完美了;如果不是设计的,那么简直是奇迹! |

|

虽然阿巴斯早在 橄榄树下的情人 就用过这种混淆电影与现实的手法。但片中小女孩解下石膏板时还是感到好惊艳。电影一度被视为造梦的艺术,但伊朗电影却可以将现实与梦境打通,是苦心经营还是浑然天成?并不重要。片中最喜欢的两段对话,公交车上大婶对子女养老的抱怨以及出租车上夫妇关于男女平权的争论。小女孩最终不想再拍电影的原因,也许和我们每个人都一样,装来装去有意思吗? |

|

真真假假 |

|

纪录片课上看的 |

|

精巧而无意识的设计,萌的好看。 |

|

譯“誰能帶我回家”的朋友是只看了“誰能帶我回家”的片段嗎 成長吧! |

|

我完全当作一个讽刺电影来看,看得我痴痴笑,一方面是聚焦于伊朗电影一大特色,儿童电影,其中不乏那种“出租车聊天”的段落,我都会想这是在打别的电影的脸,看得我很high也很爽,他的做法是我的心理话,再加上小女孩古灵精怪的表演,我也认为导演没有只局限在借题发挥上,后半篇幅是我更加喜欢的,我记得读书的时候电影史课,老师重点讲了《红气球》,后来侯孝贤又翻拍过,我都很喜欢,这部电影的女主角就像那只红气球,让我一直跟随这她,漂在荡在,一样活在。 |

|

在成为伊朗敏感词之前,贾法.帕纳西就已经是实验各种电影形式和语言的玩家。仅为迟到的得知电影还可以这么玩,以及人在伊朗应景而看,而给出高分。 |

|

电影真是能玩得这么有意思! |

|

非常有趣的拍摄意外。 |

|

不可否认的是,就在这样大胆的形式下,电影所描绘的伊朗也是相当透彻的。在这样一个泛滥的信息时代,我们对于中东的社会了解还是如此之少。这些镜头,至少让我觉得是相当有看头的。 |

|

电影和生活密不可分 |

|

真的还是假的? |

|

戏中戏?小女孩挺可爱就是演到一半罢工了 所以说有时候呀 这个小孩子呀 不能看她长的灵巧 耍性子的时候 真的是想下狠手呀! |

|

后半部很写实 了解那个年代的伊朗生活 |

![豆瓣评分]() 7.7 (2228票)

7.7 (2228票)

![IMDB评分]() 7.5 (3,228票)

7.5 (3,228票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 100%

烂番茄: 100%![TMDB评分]() 7.24 (热度:2.78)

7.24 (热度:2.78)