|

现在年轻人总认为自己比上一代苦,甚至有人还怀念那个年代,没让你们生在那个时代就不错了 |

|

应该推荐给戈达尔大人看看。——一个逍遥派的建议。 |

|

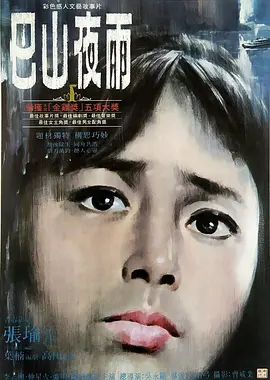

开头部分,表演和台词都还是一股文革腔,看得受不了。后面武斗部分就拍得很好看了。女主角长得很漂亮,可惜表演太做作,而且念台词的时候从来不看男主,也不看镜头,像在背书一样。林彪讲话与火车奔腾的蒙太奇做得很好,但也就是如此了。极其震撼的题材,可惜当时电影人的思路还是受困于文革,可惜了。 |

|

在《三体》里得知这部电影。这是中国唯一一部以文革期间内战般惨烈的武斗为主题的电影。本可拍得悲壮感人气壮山河。但导演无才,拍得刻意做作而空洞。可惜了好题材和美丽的女主角【红卫兵墓前:“爸爸,叔叔阿姨是英雄吗?”“不是”“是烈士吗”“不是”“那是什么?”“是历史,历史的教训】 |

|

比想像中要劲爆。信仰是个可怕的东西。 |

|

这种片居然能在大陆拍出来,令我目瞪口呆;片中的情节如果是历史真实反映,令我胆战心惊 |

|

是不是该划归到伤痕电影一类?题材很残酷,但拍摄风格却十分诗意抒情。放今天会怎么拍呢,大概要么冷峻要么戏谑。可能正如底下一篇影评说的,要结合当年的制作背景,叙述策略不是凭空来的。知识分子:历史旁观者和叙述人 |

|

悼念那些被狂热时代炙烤成灰的青春。 |

|

我要是说我小时候先看的这部电影,后知道的清华,搞得以后一想到清华就联想到这个,算不算非常奇怪……编剧:郑义。 |

|

the power of drama and symbol 此片若有画质好的版本,一定爽爆。残阳如血,男女主角对角站位,爱情在枪炮里忽明忽暗;照明弹飞逝,过去与现在的平行蒙太奇,年纪轻轻便成为了“历史”。 |

|

当年当代文学课的老师让我们一定回去找来看。用今天的审美标准去批判当时的僵化是可笑的,毕竟小说和电影都创作于文革还未被完全否定的时候。里头让人惊讶的是长达3分钟的持续的火车轮子的镜头,配合林彪的讲话,已经很实验了。 |

|

文字里读到的武斗以影像展示在眼前,仍然是太震撼了。每一帧都美得像油画,让人心碎。 |

|

在当时还没完全否定文革是错误的情形下,拍摄出的本片是值得全五分的。那种狂热充沛体现了出来,但是本片压抑感确实很强。 |

|

兰兰的配音十分雷。

“他们是,历史……” |

|

迄今唯一一部直接表现文革武斗的电影,诞生于70年代与80年代之交因为权力争斗执政者暂时放松了意识形态管制期间,直白,残酷,血腥。反思历史,汲取教训 |

|

为什么这样子,你拿着红宝书问他。为什么这样子,她拿着钢枪沉默。 |

|

一段残阳如血的历史 |

|

电影里一群少年犯文攻武斗,唱主题歌的是少年犯他爹。 |

|

红卫兵小将的武斗故事,看了一半实在看不下去了,真的挺蠢的,但是这“蠢”也不能完全怪他们,毕竟闭关锁国,人家宣传什么你信什么,洗脑真的太可怕了,一代人可悲的青春。 |

|

小孩子不断的问爸爸,爸爸说是因为四人帮。除了这场戏导演在回避,其他的都太生猛了。还有,导演的审美很超前。 |

|

窝再也不说自己的青春喂狗噜!!!!顺便给酷炫狂拽的台词跪舔 |

|

3星半。 |

|

6,现在已经完全被遗忘的文革伤痕电影,剧本那是相当犀利,不过导演的水平真是不敢让人恭维。不过最值得吐槽的是这电影我竟然是在B站上看的 |

|

…只能说看海报还以为有爱动呢 |

|

这个片子很有历史意义,算是记录了文革武斗的历史。 |

|

太深的伤痕 |

|

爱情的死亡 |

|

很多事情就像电影开头小女孩问爸爸问题一样,经不住多问几个为什么,因为背后的原因往往不可名状 |

|

剪辑混乱,画面优美。 |

|

“红钢,想念你,又恨你。”“你长大了就知道,大人的感情是很复杂的。”“我才十九岁,还没活够呢。”他们自诩为大人,投身时代的热血澎湃,却不懂“战争”为何物,死亡为何味,直到朋友的血浸武器,长辈的身体渐冷,硝烟滚滚杀声震天中方知恐惧。他们以为理想大于一切,用崇高理想和个人崇拜来鼓舞和说服自己,他们何曾没有仿徨过犹疑过,但答案没有,形势不允。他们是历史的教训,可于这教训,无数年轻生命是太过沉重的代价。而历史教训,哪个不是血淋淋。最终,他们成了禁忌,成了空白,成了不可触不可及的虚无。 |

|

那低头低眉的柔媚 |

|

夹缝中的电影,文革青春 |

|

态度真暧昧,欲言又止。 |

|

黄金时代,峨眉拍摄。最好的反思文学。故事已经被剪辑的有些凌乱了,瑕不掩瑜,可以从只言片语,草蛇灰线中窥豹导演的用意,正如被剪的“一秒钟”。诗一般的语言,战争般的场面,应是被低估的一部佳作。 |

|

我很少给电影打一星,这都什么乱七八糟的啊! |

|

大开眼界。。。庐山恋+斯大林格勒保卫战。。。黔,太反动了。。。青山依旧在,几度夕阳红。 |

|

后世会翻拍吧 |

|

电影只是描述了一下患者的生活状态和各种症状以及最后的死亡。这远不能满足我,我想看的是这种病的起源、它是怎么大规模蔓延开来的,以及预防这种病的办法。 |

|

整个八十年代最有名的敏感词电影,也是唯一一部当时正面反映武斗的国产电影。改编自作家郑义的短篇小说,当年连环画影响力很大,导演张一是话剧舞台出身,首次指导电影不太成熟,过于注重抒情演员台词像诗朗诵,叙事节奏也比较失控,但好的地方是电影的纪实与大胆,卢丹枫与李红刚的爱情悲剧隐喻了当时一个时代的群体的悲剧,他们不是英雄也非烈士,只是一段无言的历史。 |

|

难得的题材内容,记录那段癔症般荒谬的种种行为。美术风格非常优秀,特别是两派武斗的最终画面堪比《现代启示录》的超现实末日战争感。

而在叙事结构上又有着明显不足:整体大结构是十几年后的美术教师去回忆,在当前和过去间闪回,不确定是因为审查删改的问题还是其他原因,总显得时间线组织得不很连贯;还总是安排人物若有所思,把之前的画面拿来重复。 |

|

还有电影语言的时代,颜值却也不低。 |

|

印象中看过的第一部直接描写武斗的电影,看完之后反而不知道该说什么好……“爸爸你怎么哭了?”“没有,是阳光太耀眼了。” |

|

画外音的使用算大胆 |

|

我才十九岁,还没活够啊! |

|

本来不值得4星,缺点很明显了。舞台剧痕迹过于明显。不过,请大家记住,这是一部1980年的电影。年代很重要。导演能够这样拍摄出来,很不容易了。这之后,我们又进行了严打,清理资产阶级自由化思想。什么批判人性论。。这部电影,是不是有种宣扬人性论的感觉?现在关于那一段时间的历史,逐渐清晰起来。但我们不能用现在的眼光,要求1980年代的导演,大胆的拍摄出来。。这部电影是有反思的。。 |

|

最是秋风管闲事,红他枫叶白人头。 |

|

故事有点意思,拍得很雷人 |

|

拍的很原fetish主义。文革就是一场对解放前几十年战争岁月的实景恋物恢复大游戏,杀人游戏什么的弱爆了,这可是全国性的跨度10年的大场面。 |

|

那是一万八千年人类文明史中最黑暗的十年,虽然它才刚刚过去五十年。还原写实的手法让这部电影极具史料价值,按目前的势头,这个条目有消失的风险 |

|

电影本身煽动性就很强,柔情和暴力共存。火车那段还是很有张力的。反观现在反而不可能拍那么赤裸裸地展示文革的电影了。 |

![豆瓣评分]() 7.5 (2211票)

7.5 (2211票)

![IMDB评分]() 7.9 (37票)

7.9 (37票)![TMDB评分]() 7.50 (热度:0.71)

7.50 (热度:0.71)