|

没有遵循二分的正邪面孔,反而大写了“中间人物”——战争中的农民,严寄洲以他标志性的生活化人物形象描绘在当时逐渐固化的叙事体系内,反倒拍出了现实,其中爱情线可以说是反《白毛女》叙事的,抽离了当时的阶级叙事,单纯以人物好恶进行讲述;而叛徒更是鲜少了展现出有关立场的动摇;其中困苦时刻的无人帮扶,即真实的展现出当时的困难情景,也有夹缝中最为真实的农民群像。正是这种做法,使其区别于逐渐程式化的形象塑造与刻板教条进一步成为历史叙述的“高大全”,成为当时中国电影逐渐脱实向虚的一抹异色。比较有形式建构意识的一个段落,相似动作叠化转场,横移人物运动跟拍,反连续性剪接换景,移动摇镜交代背景,隐藏剪接制造连续长镜,横移下的舞台向地狱场景展现,运动结束。之后还有与之相对的山间隐藏的小横移,场景困苦但相互支撑的对比。 |

|

角色塑造上有让人吃惊的地方,就是那个地主家的寡妇巧凤。另外片中有两场电影感十足的好戏凸显了严寄洲不凡的导演功力。一场是文盲莫保长替老刘捎信给黄团长时穿街过院侧拍运动长镜头带出了被捕用刑之残酷;另一场,莫裁缝蹬梯被吓提灯落地惊动了屋外的保安团之后的一组空间频切特写密集的蒙太奇镜头有效推动了悬念!……三星半 |

|

在当时的年代,能拍出这样的题材,人物又没有过多的脸谱化,真是难得!导演和编剧令人高看一筹。 |

|

搜查的人进了屋,游击队员也躲在屋子里。这一刻,所有的注意力都被抓住了 。 |

|

写国共内战期间大别山区艰苦游击战。最有意思的是写出农民复杂性:会被利益引诱而出卖同志、会胆小怕事(游击队深夜下山会吃闭门羹)…本是人之常情,有时在所谓革命电影里被简单化。此片并不教条,比较难得。片中有文川和巧凤的铁汉柔情感情纠葛,也有破奸细案悬念,在五十年代观众看来应很好看。 |

|

我们中出了一个叛徒。解放战争国统区的游击部队,丰满生动的群像片,拒绝脸谱化,每个人都是有着多侧面,真实表现意志不坚定的、彻底叛变的、迷途知返的、追求进步的、坚毅不拔的等各种代表形象。 |

|

想到了大跃进挺进大别山里的群众了,充分展现革命的艰巨性和残酷性。人物塑造也很复杂没有脸谱化。巧凤的塑造耳目一新。这片刚出来就被批判过,文革中更是批为大毒草。杨威、史可夫、曹樱、张怀志、谢万和的第一部电影。翟春华客串勤务兵,谢万和客串敌军,言小朋客串酒店店主 |

|

学校包场。(补记) |

|

镜头讲究,情节真实,结局不是革命大获全胜的传统结局,难得 |

|

大毒草,真好看 |

|

1 真实不真实?将心比心我们连甜豆腐脑和咸豆腐脑都能···哈哈懂的都懂。2 个人感觉在 那个年代这的故事风格真是 别树一格的 很珍贵。 |

|

战争 |

|

A neglected masterpiece, very complicated plot with an unusual open ending. Faithful depiction of general mass's instability on revolution |

|

两大优点,一是充分描写了革命战争中不同位置人物的复杂性:保长三代人不同的善恶,巧凤对罗文川的喜欢,以及由此而生发的义举,游击队的窘迫,党员的立场不坚定,老百姓因为不确定性对游击队的回避态度,国民党军队和地方武装的由胜转衰等等,这都是编导根据自己在敌后的真实经历所写,电影呈现的也较为可信,本片在六十年代被批为“毒草”简直就是胡说八道。二是中后段那个展现酷刑的长镜头,从室外到走廊再到室内,最后结束在声画蒙太奇,这一路居然稳的有了阴曹地府的色彩,非常准确的烘托了肃杀气氛,这个层次的艺术性在当时的华语电影里非常少见,厉害。谁说正面人物不能谢顶,不能被叫刘拐子,那不是敌人起的外号么,难道敌人也称呼刘书记么?荒谬的政治(形态)引领艺术(评论)! |

|

此片在所有描写国共内战的片子中很另类,感觉真实。刘拐子演得不错。政权得来不易! |

|

作为50年代的革命电影,这部从农民的角度描写内战初期留守敌占区党员的艰苦生存故事,挺另类的。 |

|

同样比较少见的侦破内部的叛徒/敌人的战争题材,但让我疑惑的点在于一开始其实就暴露了叛徒,全知视点的引入消泯了很多悬疑感,作为一种社会内部的净化的战争形式,其实很难说这种全知视点带来的净化会更加有效 |

|

有点儿天朝版《静静的顿河》的意思,算是中国文艺作品里极为罕见的对那类背景多少说了点真话、表现了相当的复杂性的影片。当然还是没把所谓正派写的那么不受待见,就这也被批判封杀了N年,可见斯大林虽然杀起同志来比天朝狠,但在文字狱方面还是远不如东南方的邻居~ |

|

严寄洲导演早期的作品,显然还比较稚嫩,制作也比较粗糙。但画面中很多场景以及人物形象等,留有那个时代的特征…… |

|

不愧是严寄洲自己最满意的作品 |

|

C440 |

|

挺好看的 |

|

@延安

从宝塔山看到大别山,我称这5天为革命老电影之周。

这部人物刻画很特别,跳出了正邪二分的脸谱化塑造套路,有血有肉,尤其是动摇那段很真实,让我想起来阎肃先生删改的《江姐》唱词:

多少年政治圈里较短长,

到头来为谁辛苦为谁忙?

……

倒不如,抛开名利锁,逃出是非乡,

醉里乾坤大,笑中岁月长,

莫管他成者王侯败者寇,

再休为他人去作嫁衣裳!

胜利来之不易,当真是在最小的指挥部指挥了最大的人民解放战争。 |

|

事因难能,所以可贵!

“人活着还有个三灾六病的,闹革命哪能没有个走厄运的时候?” |

|

历史意义重大,而且严导绝对是当年不一样的存在。很多人不了解当年的三进三出,但是代表了一个时代。 |

|

特定时代的意义 |

|

一部后来被jin的影片,拍得比较真实。 |

|

3.5星 解放战争时期的大别山(原新四军根据地)游击队。 |

|

十七年;八一; |

|

看过留痕 |

|

很少见的题材。 |

|

这回可不是冲箱水磨的声音了 |

|

红色电影中难得的大别山题材,同时极大地还原了斗争的残酷性。游击队长不再是高大伟岸两手盒子炮,变成了其貌不扬的秃老头子。革命队伍也不再纯洁,出现了叛徒和开小差的逃兵。这一切都因为大别山的斗争环境过于严酷,而熬过这一段艰苦岁月的游击队和百姓们,可以满怀骄傲地迎接黎明的到来。 |

|

好看的,人物不扁平,很真实,在革命寒冬人战胜自己的软弱和绝望是伟大的,在这个过程中的摇摆的也是真实的。在这样一个时间点,革命的难度被真实的展现,体现了当年村里最基层革命党员当年的信仰坚定和不易。 |

|

大别山刘名榜的故事 |

|

《五更寒》是史超老师的代表作之一。作品不局限于时代故事的讲述,难能可贵的是超越时代的思想,永不过时的精神内核。史超老师本有大好仕途,但他不图名利,坚决选择作为一名创作者,赤子丹心、心无旁骛。永远怀念史超老师。人格品格。在人生和创作低谷期,再次怀念史超老师。追寻榜样的力量。 |

|

朋友推荐看的这个电影。果然牛逼,真是不错。可以说是最好看的抗战电影也不为过。首先里面的人物都没有脸谱化公式化,主人公并不是浓眉大眼的家伙,反而是个秃头大叔刘书记。相反的浓眉大眼的家伙反而叛变革命了,女主角巧凤怎么看怎么不是个正经人,干的却都是正经事儿,好人一个。剧情也很圆满,最后还是一个开放式的结局。真的是太强了,严导演厉害啊 |

|

主力部队中原突围,根据地仍旧红旗不倒! |

|

强力推荐 |

|

最真实的老电影,真人真事,演得真实 |

|

是一部需要细品的电影。 |

|

那个年代思想超前的电影,现在也不敢拍 |

|

没想到中国五十年代竟然有这么一部影片。拍的非常真实。 |

|

34 |

|

2023,标记第32部 |

|

又看了一部 |

|

我已经听到了咚咚咚的炮声,三星半 |

|

少见的没有脸谱化的革命题材影片! |

|

沧海遗珠,居然才看到。真理果然掌握在少数人手中。 |

|

有革命失利时转变阵营的叛徒;有前景不明环境艰苦时的逃兵;有墙头草的百姓;有仅仅只是凭良心做事受刑举报自己丈夫也不能出卖好人的农妇;有胆小一惊恐吓就叛变被发现又反水的双面奸细;有举止风骚但心地善良的地主小寡妇……一部有很多正常人的战争电影,拍于上个世纪五十年代。 |

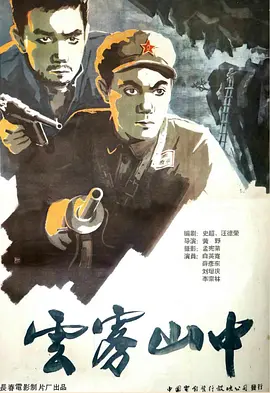

![豆瓣评分]() 7.6 (153票)

7.6 (153票)