|

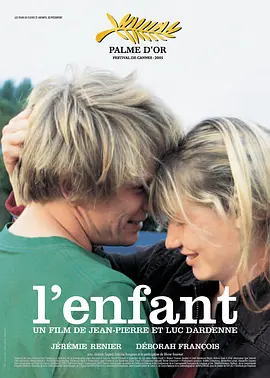

达内电影世界更多是一种人性的演绎【它带有既定道德和价值立场】,而非是对道德自身界限和标准探讨。在这个框架内,他们已经把对剧作打磨和对演员控制推到了某种精确极致。这种表面上的自然主义恰恰是搭建在一种极其细致工作之上。达内的小成本是可以通过长年努力习得的。 |

|

达内的片总是犹如一碗没有味精的料理,却依然盛满了生活的况味。 |

|

娄烨都比不上达内的手持... |

|

作为纪念的第1234部,是一直留着没看的达内兄弟。没有多余的形容词,我就是想拍这样的电影。 |

|

剧本后半段不如前半段洗练,但技术层面的无情弥补了这一点。自然光、长镜头、无配乐和手提摄影,把这四种技巧合而为一的结果是消灭技巧,只留下灰色的比利时小镇。而最具决定性的要素其实是Jérémie Renier。只要注视着他那受阿波罗祝福的金发,我便永远无法说出「这是一部写实主义电影」之类的蠢话。 |

|

不动声色间点滴渗透直至巨变,有如重击。 |

|

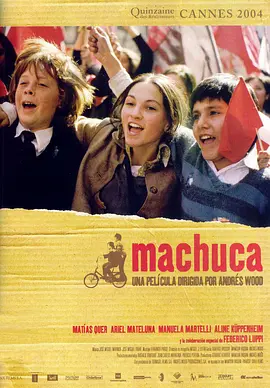

尽管西非神秘主义仪式有些噱头的嫌疑,尽管少年忽然变成了天使,但剧作仍是惊心动魄地好。手持摄影机+长镜头+自然光(效),长镜头捕捉激烈的动作,结尾的那个长镜头饱含情感强度。扮演恶魔父亲的Gourmet之后凭借《儿子》里上帝一般的表演拿下戛纳影帝,两部影片造型判若两人 |

|

达内兄弟是比利时的良心 |

|

替父辈赎罪的小小少年 |

|

被震到九霄云外短期之内回不来了。 |

|

颓废青春转至道德坚守。1.达内兄弟奠定题材与风格的成名作:关怀底层人物境遇的写实主义,手持摄影,自然声光,粗粝质感,毫不炫技。2.聚焦非法移民与种族歧视。3.碾破的雕像接起来了,然而父子裂痕,贫富差距与阶级鸿沟何时能弥合?4.一个人如果在祖先的墓地上没有坟墓,他会死在异乡。5.收尾干脆。(8.5/10) |

|

达内兄弟的电影都有浓郁的DOGMA95范儿,也喜欢专注屌丝题材,没有配乐了反而增加了写实感。想起不久前和朋友闲聊电影,无意中说出一句,“假如90%的恐怖片没有了配乐,那岂不都成了逗逼片了。”想想也是。 |

|

达内兄弟太好了,剧作完美。他们的故事都像一根紧绷的弦,牵动到影片的最后一秒,越来越紧。片子太沉重,比“诺言”本身更沉重。雷尼耶金发飘逸的样子真是太好看。恶爸竟然是他人之子的男主,两个完全不同的角色,骨灰级演员啊。。 |

|

轻盈自然又倾入关注与感情的手持摄影,加着在主角身上的情感追索和道德挣扎,冷静展现种种社会问题的现实主义基调,所有这些无不让人动容思考。但达内兄弟在剧作上的问题却一直没有解决,推动整个剧情和影片内在逻辑发展的事件总是经不起审慎的推敲,剧本根基不牢!这让以上所有的元素都显得轻浮空荡

|

|

当年的达内兄弟风格尚未像其后的作品那样风格统一而保留了相对较多的剪辑和景别的变换。优点在于,在达内的作品里,关键性的台词总是以毫不煽情的方式自然流露。然而由于一贯的片段叙事,故事起因仍旧显得突然。最大的问题则在于,作为影片名的“诺言”在片中缺乏强调或无足轻重,丝毫不影响其后剧情。 |

|

成人很混蛋,孩子很单纯;文明很虚伪,落后很质朴;达内两兄弟,比利时良心。 |

|

工业社会,富人最大的资产就是穷人,尤其是被道德被文明约束的底层穷人,一无所有还要被各种规则约束,被各种话术胁迫。

要不就是踩着同类的献血往上爬,要不就是继续呆在底层,大部分人都没有什么真正的选择,人生很多时候就是运气,生在哪里,父母是谁,决定了大部分的人生道路。

这是 96 年的电影,拍的是当时的欧洲,可是放眼看去,哪里不是一样? |

|

目前一共看了5部达内兄弟的影片,只有好的和更好的之别。这哥俩从未失手。 |

|

承诺的重量。 |

|

达内兄弟的片子在我这儿只有一个作用,那就是不断刷新TOP榜单 |

|

虽然非裔母亲角色的插入让这部电影掺进了达内独有的欧洲现实风味,但其实换个角度来看的话还是成长系电影,男孩之后的一系列选择究竟是对当初匆忙许下诺言的执拗遵守还是对长久以来父权压制的内在反抗,值得再细细品品。 |

|

估计因为这个没拍过瘾,所以后来又有了《罗尔娜的沉默》,如果再拍同类题材,导演还可以给出第三种结局吗?达内的细节张力总是这样,时时转折,处处变奏。 |

|

既虐又暖,大师之作。情绪和镜头节奏控制得特别好。 |

|

虽然少年突然从冷血随从变身温暖天使有些让人摸不着头脑,可剧本依然是一顶一的好,原本只是个社会新闻版块的普通边缘人物的故事,被流畅的手摇镜头,些许饱满的长镜头,还有通篇的自然光打磨得惊心动魄。达内兄弟部部如一部却部部精彩,从后往前看,真是十几年如一啊。此时的Jérémie Reni真是水嫩… |

|

达内兄弟最佳,社会移民现实议题,新现实主义的延续,朴实的技法融合于现实表达之中。巴赞说“新现实主义首先就是一种人道主义,其次才是一种导演的风格”,达内兄弟兼容两者,将现实主义之光不断延续。 |

|

@达内兄弟回顾展

奔忙的人生,在路上开始,路上结束。非常凝练,车,戒指,眼泪等等都成为线索,越拴越紧。

被忽视的社会问题终究内化到个人身上,甚至代际传承。千金的是直面,承担,无畏,最终能看着受害者的眼睛说出真相。

工业机器能补好雕像吗? |

|

【5】太厉害了。从情节到矛盾,从道德困境到人物弧光,一切是精密设计的,但一切又完美的融入这般自然的现实主义风格之中。在迅捷的剪辑下,观看紧密到失去了喘息,直到这个即是结局又是新漩涡的终点,我们方才有时间大口呼吸,自然力度无穷。 |

|

大道至简才是自然主义的最高境界啊!摄影真的完全感觉不到任何刻意的痕迹,还是手持!贫困底层对更底层的非法移民的压榨,将男孩的道德迷茫与在父权统治下的反抗合并,天秤两边的是正义和亲情,男孩被良心谴责得迷茫又无助、可怜又愧疚的样子,试问究竟有谁能拒绝这样天使般的金发男孩?尤其喜欢对于“诺言”的实现方式,虽然标题点明诺言的重要性,但除了实际承诺的那一场戏外,之后编剧再也没有提到这个题眼,男孩没有对父亲说过,甚至最后坦白时也没有提到,但观众知道,所以有些话用不着让角色一直重复,主题不是靠谁讲得多、讲得大声,是靠优秀的剧作手法啊。 |

|

供评论与影迷可反复提及的“第一部电影”。设定很硬,但达内兄弟的方法就是:按顺序拍摄。所以伊格和罗杰冲突后在音乐中找到和谐、伊格和阿西塔穿过长长的车站走廊时,人物的肢体、姿势,正在慢慢的和他们身处的世界校准,成为真实“标本”的一部分。我并不觉得这种方式有何高明之处,但的确有效。另一个闪光点是,所有人都会想象一个年长的角色会出现为年轻的伊格提供指点,但就是没有,我们只能注视着这个孩子的孤独与勇气被动刺激着心智,不情愿地长大。 |

|

@百老汇moma。本片父子关系既典型又有着不同寻常的暧昧(尤其是父亲送儿子戒指和希望儿子叫自己名字而非爸爸的细节),这就让少年的“背叛”在关乎良知之外,要经受更加复杂沉重的心灵考验。最后列维纳斯式的“面对面”,黑人妇女得知真相后的静默一直蔓延至走完片尾字幕,力道万钧。映后连线了达内兄弟。有观众问及喜欢的中国导演,达内特别表达了对费穆小城之春、胡波大象席地而坐,尤其是对王兵的喜爱。 |

|

at MM 在300多平米的IMAX巨幕上看达内兄弟,手持晃得并不晕,反而有种蝇眼观人的被托举感,就类似车辆转弯时,镜头扫过大片街景,你与人物同在车上,摩托卡丁也是,景深被压缩得影影绰绰,唯有暮色共金发舞动。和看肯洛奇似的,无所谓的活着,有分量的交付,在有限视角中描摹时代轮廓,最后父子对峙的镜头,完全不设置戏剧性的左右构图,就是前后景,仿佛视点在门口探身回望的Assita,狼狈、尴尬,不是戏胜似戏。 |

|

个人认为是达内兄弟最好的作品,带点奇巧而平凡的故事情节可以说只有放在银幕上才能发挥其神奇的魔力。 |

|

足够精巧的多面体,无论是从成长、阶级,还是人性角度去透视,都能看到足够优秀的写实。 |

|

一两次触动之后,依然将回复冷血的 |

|

西方承诺 |

|

20220622协助校对友邻新译中字|过马路,破摩托,挖洞埋物,垃圾父辈。杰瑞米·雷乃主演的达内兄弟作品完全可以连起来变成一个角色的一生了,《一诺千金》——《孩子》——《单车少年》。看短评说达内兄弟喜欢王兵,完全不意外@ cinexpress |

|

#620|做好了十足的心理準備愛上達內,但覺得比肯·洛奇總還是略遜一籌啊。[chez Billy] |

|

没有太多技巧,摄像机就跟随在人物身后,还原来自亚非拉非法移民的底层生活。两父子代表剥削阶层,在儿子做出承诺后,角色开始趋于扑朔迷离。在控诉的背后,是达内兄弟寄予希望的期盼目光。 |

|

©百老汇/达内连线。 |

|

原先攝影機都待在室內,笨重的同時也顯得莊嚴,所以無論何種美學都自帶嚴肅的底色。戰後攝影機變得輕巧,目之所及的殘垣斷壁被信手拍下,平凡人物的面孔也成了銀幕上的風景,是偉大的開始,可惜沒能擺脫通俗劇的影子。後來傳到那群讀書人手中,順應潮流,電影變為拼貼的遊戲,講求的是智識、趣味和立場。無疑是成功的革命,卻也是個壞開頭,因為自此往後,無數的不學無術們懂得了用堂皇理由來遮掩自己的不足。可以說達內兄弟令電影復活了一次,你看到了什麼便是什麼,沒有抒情的空間,沒有辯解的機會,更不需那些無聊的闡釋和聯想。這就是孝賢口中的那種完美電影。 |

|

利索 |

|

短评都好认真啊杰瑞米雷乃很年轻很美父子关系好暧昧一拍我就紧张 水煮挂面一样的电影。。。。 |

|

卢米埃尔学院就是用来在大银幕上重看经典的。他俩的巅峰之作了,从诚意指数上来讲的话。 |

|

20230107 @达内兄弟回顾展 以前的短评写真好。// 20191129 夹缝里的人物成长,这样的故事在我们的语境里一般被称作武侠。手持摄影与无配乐音效完美地服务于故事,看完第一部就爱上了达内兄弟。 |

|

达内最佳 |

|

两位御用的表演已然写实得连同摄像机一齐被隐去。

达内兄弟总可以将自然光与手提发挥到极至。

Dogma95宣言的坚持拥护者。 |

|

风格正式成型,虽然手持没那么晃跟拍没那么近,还保持着一定距离。一丝希望存在于无言相伴而行的结尾(真好啊),更在于遵守诺言的是一个少年。 |

|

现实主义就是最后的结局怎么都想不起来。 |

|

发达白人国家的非裔非法劳工颠沛流离的苦难生活,达内兄弟的影像风格确立之作,“无法逃遁,这就是我”主题回顾展开幕影片。从“反抗父亲的儿子”到“抛弃儿子的父亲”,从“揭穿阴谋的年轻人”到“阴谋的谋划者”,男孩完成了角色间以代际为依托的权力转换。百老汇一天排4-5场达内,这不得把人整抑郁了,看的人心里堵得慌。【比利时达内兄弟电影回顾展·百老汇moma】 |

|

「一诺千金」可说是首部津梁之作, 兼具「写事」与成型风格的「写人」特征。从开场来看, 已不提供独立的环境建构, 环境及背景随人物发展徐徐揭示, 是类型元素弱化之处; 但叙事仍以「许诺-践诺」为主线, 营生手段引出相关人物, 危机引发许诺, 许诺后的践行, 践行时克服重重困难至结局, 是类型元素保留之处。同样, 欲扬先抑的塑造手法也是较典型的类型处理, 从小偷小摸的行为与不甚光彩的黑工勾当, 到特殊情境迫使男孩面对善恶抉择, 人物弧光得以建立。主角独处戏份增加, 以外化之举止细腻其内心——衔接后来风格中更为极端的单人近特独处或低沟通并置调度。情绪相对外放, 起伏较大, 也是影展中唯一一部让我有点鼻酸的精彩作品。 |

![豆瓣评分]() 8.3 (5289票)

8.3 (5289票)

![IMDB评分]() 7.7 (8,451票)

7.7 (8,451票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 95%

烂番茄: 95%![Metacritics评分]() Metacritics: 82

Metacritics: 82![TMDB评分]() 7.17 (热度:8.31)

7.17 (热度:8.31)