|

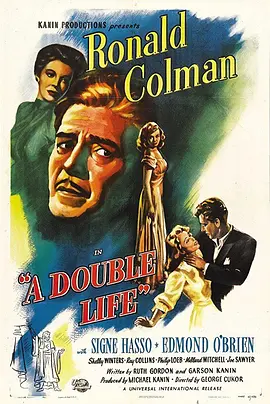

若由品特来改编这个剧本,相信会对味得多。君不见福尔斯那本装模作样的法国中尉的女人,经品特一改,也生出了别样滋味。这个剧本,在对权力和性别议题的开发上,还远远不够。有一笔点出了狱卒男与囚徒女之间的阶级差别造成的文化口味落差,那非常有趣,可惜也是浅尝辄止。不过特伦斯斯坦普仍是那么动人 |

|

勉强两分。在密室监禁题材里拍的足够无趣,手法老套的60年代主流制作,露点是肯定没有的,有场睡衣湿身戏但也什么看不见。酷爱做蝴蝶标本又有人际交往障碍的男主因中彩票,买了个带地下室的乡间老宅,绑架心仪已久的女校友。监禁题材的固定桥段这里都有:差点撞破的邻居、女主装病或绝食或暴力反抗之类,但它的着落点更多是揭发男主这种病态人格——爱好孤僻、人际障碍、性功能可疑,用女主的话说是“没长大的孩子”。男主的立场在于,他相信自己是个精彩的人,笃定女主在被绑架的过程中会发现自己与美甚至纯洁的关联,剧情有这些心理层面的设计,但实际内容编配的并不好,二人的对话跟交锋过程远远不够尖锐深刻,还不如那些抓性奴或杀人狂+暴力反抗的片子直接观感刺激(比如《柏林综合症》)。它唯一的优点,就是片尾男主没事人一样又去抓下一个了 |

|

寺山:“搜集”等于“独占”,亦即是一种性压抑的补偿。为什么电影里的变态都长得这么好看,卑鄙哦。 |

|

伟大的寓言。所有使用暴力的侵占者,本质上都是软弱可怜的,占有不等于得到,驱壳不会让人满足。唯有爱,才能真正让人从身到心的属于你。而这很难,比暴力要难的太多,唯有强者才能用爱去征服,而弱者只懂得强占。 |

|

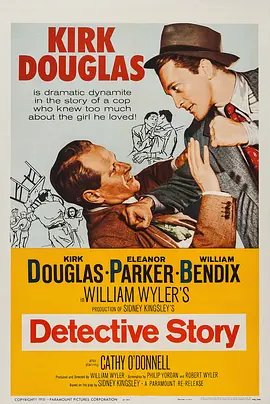

威廉惠勒真是全才 |

|

"Dead means gone forever,forever".他喜欢鲜活的她,怕是也喜爱死去成为又一个标本的她。猎人收藏猎物,猎物也终于依附于猎手,但当猎物失去最初的光泽显出矫饰的原样,猎人便不再需要对猎物尊重。惊悚氛围不是着重点,两人一屋所表现的戏剧张力,与囚禁片言外的寓意更引人入胜 |

|

4.5 观看过程中心一直悬着,弗莱迪要的只是服从,他并不懂爱。Terence Stamp把这个敏感,害羞,绅士的绑架者演得太可爱了,我都对他产生了同情甚至好感,可惜最后我才发现他是个变态。 |

|

我的第一反应是,为什么男主要做这么蠢的事情呢,明眼人都知道这是注定失败的事情。而且我觉得女主并没有真的反抗(可能是因为“有教养”的关系),搁现在的早就心生千计逃出生天了。惠勒的技法不差,可能想模仿希胖的《惊魂记》,麦高芬等等的悬疑的铺陈,放在60年代的美国电影坐标也是古典式精品的存在。但到后半程渐渐和自己预想中的剧情走向重合,作为优秀悬念电影的累加惊喜感逐渐被消解,而且略有将简单问题复杂化之嫌。以为自己在看一则变态爱情故事,到最后成了“神经病养成记”,但人物弧线又几近为零,几个角色仿佛是僵死的,像让我们看二人的关系情绪笔墨却多在悬念上。还算有几句精彩的台词,悲剧的结尾略有一点寓言的意思。 |

|

全世界的人是在寻找你, 但沒有人会寻找我 |

|

扭曲阴暗的变态男应该统统死光灭绝物种! |

|

蝴蝶标本这个在西方用的很多,比如福尔摩斯里巴斯克维尔的猎犬中,男性利用对女性的束缚作案,但是这种属于极端案例,并不是所有的维多利亚时期的英国男性都通过把妻子绑在椅子上或家暴的形式来逼迫妻子做她不愿意做的事。还有一部英国电影是描述一个蝴蝶标本极端爱好者,在一次中了彩票后,隐姓埋名,买下了一个古堡,从此开始猎艳女性,将美丽的女性采集蝴蝶标本式的收集,但他最终也并无心真的要害她们,他只是因为一直被人看不起且内心孤独造成心理扭曲。我对囚禁属性本质不怎么反感,也是爱欲表达之一种,文学或影视作品本来就是强调欲望本体的。掌上明珠,爱到痴狂本身都是爱欲表达必然是转化为占有欲的,当然,这和旧社会把女性占有纯粹当生育工具或劳动力圈养不同。现实当中,必然是要让自己开脱想开,但文学或影视就不需要这种束缚。——k君 |

|

精彩!男女主演和导演对镜头的掌控都非常出彩,最喜欢邻居大叔过来找男主时浴室水流下楼梯的画面,运镜太棒。最后一分钟男主自述大反转,片子里从来就没有爱,观众们都被骗了。 |

|

人際間最大的悲哀-無法溝通 |

|

Terence Stamp这么帅,他来演这样的畸人合理吗?从票房角度考虑,是合理的,而且帅哥总需要变态的角色来证明演技。 关键是,这样一个自闭型的变态角色居然被演活了!从受害者角度看,唯一的经验是:遇到野狼,只能勇敢地与它对视,选择骄傲地死去。除非你能说狼话。 |

|

一學藝術史的社交蝴蝶碰上個搞行為藝術的孤獨症 但這個頭腦簡單保護動物協會的小清新藝術生設定不太對 照這邏輯小姐姐不該覺得小哥哥的反浪漫行為藝術性又感迷人麼 一段羞澀無辜卻紳士到位的表白加上特伦斯這張孩子氣固執清秀的石膏像臉 小姐姐你這第一反應不符合審美呀 跟小護士跑串場了嗎 |

|

地位对等时尚不得,何况如此境况。我觉得我的爱会同男主,占有,巅狂,孤独。某个层面来讲,他不过只是放大了某一部分人的情绪。片子整体来看比较平稳,喜欢。 |

|

现在国人多斯德哥尔摩:想要一套房子,衣食无忧,禁室培欲,白色纱裙,可以不要艺术,缺乏性和钱的国度,能有多少创造力 |

|

难道你不想把心爱之人以最美的姿态永远珍藏吗?一场幻梦。搜集是一种性压抑的补偿行为。 |

|

对愤怒的克制,对欲望的克制。也许男主角要的不仅仅是简单的爱,而是一种尊重。所以他会如此尊重地对待一个被囚禁的人。(敲门、拉椅子……)

戛纳十分少见地把最佳男女演员奖颁给了同一部电影。威廉·惠勒,演员的伯乐。 |

|

收集蝴蝶标本,收集死亡女人的变态收藏家。 |

|

争论麦田守望者和毕加索那段很赞 蝴蝶标本屋子中最后一个镜头里标本如纸抖动 占有美的爱欲变了质 "My only mistake was aiming too high... I ought to have got someone who would respect me more. Someone ordinary. " |

|

收集美丽,收集死亡。 |

|

一个痴汉囚禁美女的密室故事。疯子比狂人还要克制一些,囚徒比斯德哥尔摩综合症更理智一些,且说一句给所有单相思的人,不爱你的人即使你捆着她绑着她她也不会属于你。看到最后才明白,男主搜集的的不是美丽,而是死寂的灵魂;他需要的不是爱,而是被尊重的享 |

|

被囚禁的蝴蝶已丢失了自由的灵魂,只剩下空虚美丽的外表。病态之人的疯狂是没有理由的。密闭空间下的戏剧张力总能令人惊叹,男女主角的完美演绎精彩至极~ |

|

将美丽的生命固定在框架上,收藏家的目的与象征意义。 |

|

他甚至不需要她的身体 但他夺走的是更宝贵的她的自由//人是拥有自我意识的生物 当自我被剥夺或否定时 总还是要反抗的否则也无法被称作是人//如果他是真的爱她 那是极度绝望的爱 观众或许对他还留一丝不道德的同情//可惜他只是个渴望得到他人完全服从的纯粹的变态罢了 |

|

永远是男孩 每一贞都忧伤 真挚 孤单的男孩的姿态 拘谨 胆小 规规矩矩 心事重重 用礼貌教养掩饰自卑懦弱 单纯地喜爱 不为情欲占有 渴望理解 尊重是底线 喜怒不定 情绪化 于孩童与暴君间转换 远离集体 沉浸于自我 |

|

捆着我绑着我原型 |

|

3.5 |

|

女主,一个如此善良可人之人,对生命有着无限热情与未来有着无穷憧憬,从未想着伤害别人,最后却成为变态男主的实验与牺牲品。可恨啊! |

|

一句话就能说完的电影,一段失败的轻虐恋。 |

|

观众与艺术呗!hhhhhhh |

|

求生欲不论有没有爱情都存在,生存问题面前爱情却无法萌芽,这是人的生物机制。他越是逼迫她走向爱情,她就越是退化成只能看见生存问题的动物,这确实是终极难题。但更现实的难题是,社会该如何避免边缘人格的公民脱离组织,或者保证脱离组织的边缘人有足够高的道德,在本片中,是彩票打破了自然的平衡机制,没中彩票的边缘人多了去了。

男主的表演至少和镜头乃至全片的风格是契合到了的。 |

|

唯一一部获得戛纳影帝影后的影片 |

|

希望通过囚禁得到爱,而爱恰恰不能产生自囚禁;想要离开就要相爱,而相爱就不会想要离开。他编造的一直是一个只属于自己的梦,而梦中的对象只能是死物。 |

|

英国人连变态都如此绅士,反观日本的「禁室培欲」系列,女主早就爱上男主了。 |

|

其实惠勒调度古典,但不落俗套,好多镜头(比如,水漫金山从二楼俯拍广角镜头)非常细致出彩。两性关系放到新好莱坞之前确实不温不火,有文章可做地方处处收着讲。不奢求深度的话,能把封闭的二人戏做得如此好看也确实无愧其经典名号。男主一幅60年代英伦傲娇公主范儿,尤其好。 |

|

好看!!! |

|

18届戛纳影帝影后,威廉惠勒唯一一部惊悚片。改编约翰福尔斯的《收藏家》可没改编好,原可以更好,跟书不同的是这里只改编了弗雷迪角度的故事,米兰达那一面缺失了。收藏家不要爱,要的是冷冰冰的存在与服从,他说要爱和了解只是一个幌子,特伦斯斯坦普把变态演得绅士羞涩讨喜无奈,直到最后,他盯上另一个,这始终还是个变态。这段关系从来不是爱,一个野兽掀开真面目的故事。只有在开始时,那句“人们都在找你,但没有人会找我”流露出了真正的孤独。 |

|

比日本禁室培育系列更复杂一点,变态者电影指南/指源。 |

|

小哥哥像谢耳朵,不过好真实。 |

|

这电影最后一分钟的反转才是最牛逼最令我惊讶的,我原本以为男主是一个偏执狂般的纯爱战士,可结果却是一个变态囚禁狂。。。 |

|

个别手法显得老套,但整体拍得很紧凑,也处理得很体面。正当你觉得这个故事很恰当地展现了施害者和受害者双方的复杂人性时,结局处却是话锋陡转。“Almost a love story.” 实在是一语中的了。 |

|

要是真变成禁室培欲那种真要吐血了,还好还好~7.5 |

|

男主真是……变态中的正人君子…… |

|

男女主角演的都很棒 对拥有红发的女人实在是无可救药的迷恋啊 他喜欢活着的人 死去的蝴蝶 但到底哪一种让他更快乐呢 |

|

威廉·惠勒不愧是全才,这样的另类电影也能拍得不动声色。最后时刻平静说出谜底,令人惊异。米兰达几乎用尽了所有方式,但永远无法摸清弗雷迪的内心。美好的事物仿佛总被丑恶无能欲望所控制,无法挣脱。而丑恶总有各种各样的伪饰,什么美丽,什么尊重,什么爱情,他虚弱软弱到连活着的任何活物都无法掌控。 |

|

屌丝男突变高富帅无法适应急剧转变走向悲剧 |

|

典型的孤独症男主,一直不停的要求女主跟他“聊天”“真正的谈话”,自己却无法正常的同理和沟通。但或许在现实爱情中,每个人或多或少都患着孤独症。毕加索和塞林格被用来揭示阶级差异。男主和女主的蓝绿色的眼瞳好搭,每每巨大的带有柔光的脸部特写霸满整个荧幕时,就感受到那个年代的电影魅力。映后谈说原著受蓝胡子启发,而又启发了《盲兽》和《法国中尉的女人》 |

|

性别对调版《危情十日》,一屋两人充满张力毫不枯燥。本片台词不多,如同陷入沉沉死寂,可以说是风格最独树一帜的WW作品。当爱情退化到原始状态,再以现代自由恋爱观审视便格外触目惊心。作为m我与男主的共情反而更多,他看不到自己活在悖论之中——强迫别人与他自然相爱,不强迫就没有相爱的机会,但相爱又必须心甘情愿。所以Miranda的悲剧从她踏入地窖那一刻就已注定。Freddie痛斥羞辱塞林格和毕加索一幕将他极度自卑又偏执狂妄的个性展露无遗。最佳画面是Miranda的脸倒映在玻璃上与蝴蝶标本重合。脆弱美丽的蝴蝶无法与乖戾强大的人类沟通或抗衡,只能在后者的喜爱中风干消逝,全无自己的意志。 |

![豆瓣评分]() 7.9 (2628票)

7.9 (2628票)

![IMDB评分]() 7.5 (12,945票)

7.5 (12,945票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 81%

烂番茄: 81%![TMDB评分]() 7.40 (热度:8.53)

7.40 (热度:8.53)