![[x]](https://img9.doubanio.com/icon/up2087551-294.jpg)

|

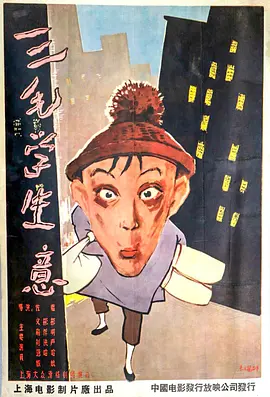

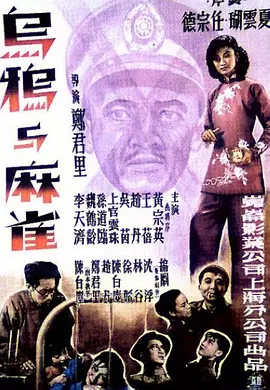

以喜剧形式表现悲剧题材,展示了经济大萧条背景下老百姓的喜怒哀乐,不论外面的世界怎么变,小家庭里每月一块钱的豆腐浆一定要喝,红烧蹄髈一定要吃。 |

|

8.0

六点起床要了命,无工可打更不幸。

由奢入俭终不易,红烧蹄髈吃不腻。

市井人生悲喜剧,老旧上海窥视镜。 |

|

谁家没个败家爷们。。 |

|

亭子间,灶披间,生意铜钿,困难交关;前客堂,后客堂,豆浆蹄髈,邪气荒唐。 |

|

六户人家清晨六点,《乌鸦与麻雀》般弄堂里的三教九流,各类社会问题横截面。左翼分流市民电影,萧条年代讽刺喜剧,改良式温和批判。开场20分钟移镜及猫眼、婴啼等巧妙转场交代空间,舒王真是了不起的演员,穷时装富富时哭穷,前后互文妙语如珠,幽默细节回味无穷。资料馆拷贝尾巴不见啦 |

|

我就记住了红烧蹄髈,哈哈。 |

|

此片很少被提及,但确实是30年代电影不可多得的佳作。程步高的导演技法娴熟,定机位长镜头、移动侧跟镜头等有力地表现了人物,节奏平缓,没有贯穿始终的戏剧冲突但却有情节起伏,勾勒出大上海底层的众生群像。《乌鸦与麻雀》里仍可见到这部作品的影子,值得一看 |

|

没看懂新旧体现在哪里 |

|

我们发财了你怎么哭了呢? |

|

缺個小尾巴。大多時候笑點在影院里是會自動變低的。 |

|

原来夫妻之间是算的这么清的,买东西算请的啊 |

|

小市民万岁!

PS. 以后谁再跟我说民国市民生活富裕闲适什么的,我就拿这部片子砸死他。 |

|

开头的运镜切换,剧本喜剧形式的悲剧,大时代夹缝生存的善良老百姓,一家一个坏运道。袁家是市井的代表,穷时装富,富时装穷,台词表演超有意思,现代的市民剧都没几个写的如此生动的。舒绣文赛高!! |

|

真难得30年代就能拍出这么好的电影。 |

|

首次經歷資料館放映事故,最後三分鐘沒放完。遂與友鄰們怒抽三根菸把劇情猜完撤了。不過真心牛逼,攝影洋氣,袁先生袁太太戲巨好。特別袁太太,進步女性,一句“女人買航空獎券也中不了奬”引發全場掌聲!特為她加到五星。 |

|

而引人注目的《都市风光》《新旧上海》《十字街头》《马路天使》所展现的悲剧人生的喜剧处理的手法悲喜剧表演风格特色,更具有时代感。以喜剧手法处理悲剧题材,在表演中既饱含眼泪和辛酸,又透着苦乐和嘲笑,风格明快、诙谐深刻、悲而不戚、韵味无穷,是创作者具有难得的艺术想象与幽默素质,展现了导、表演艺术的高品位才能,这种悲喜剧表演风格与其成果,至今仍有我们认真学习借鉴之处。//刘诗兵. 左翼电影运动对我国电影表演观念的推进[J]. 北京电影学院学报, 1993 (2): 131-140. |

|

这可以是我最后一次去资料馆看国片了!妈蛋 |

|

老旧得很,上海神韵淋漓尽致! |

|

新旧上海,冷暖人情。

街坊邻里,各有烦忧。

时运不济,麻烦不断。

喜剧外衣,悲剧生活。

——

摘抄自豆友上传的电影审查委员会意见图片:

中國國民黨中央執行委員會宣傳部用牋

據呈送新舊上海劇本,申請複審䓁情,當交電影劇本審查委員會提出第三次審查會議決議:「該劇描寫社會不景氣中市民生活之苦痛,情節與意義均頗深㑺,複審准予通過,希即安為攝製俾臻完善」,經核無異。用特檢同登記許可證,函復 查照辦理!此致

張石川君

附登記許可證一份

中央宣傳部

中華民國廿五年一月十?日 |

|

喜欢旧上海,男人女人刁蛮粗俗得可爱,传统延脉尚未割绝,摩登女郎、咖啡座与大长袍,资本主义图景下的酸朽气依稀可闻,襁褓中啼哭的婴孩、市民们又作揖又争辩、女性角色的命运抗争,强烈的生命力又令人感动......别的不说,致老上海精神 |

|

非常棒!!! |

|

红烧蹄膀+豆腐浆+白葡萄酒。神一样的王献斋和舒绣文,神一样的洪深!还得是明星家的演员会讲台词,吵架拌嘴有话剧化但表演又足够的stylized就算在长镜头里也完全不单调。 |

|

绣文很可爱 |

|

洪深绵密的群像描绘与通达世情的对白,王献斋舒绣文泰然自若、生气灌注的表演(在同期影片中念白也更加自然),配合程步高平实规矩的室内调度。穷时费力装体面,发迹反来装穷,是体察、讽谑小市民心态的经典妙笔,同时也比无数生硬捏造的左翼剧本要来得轻巧地点出阶级意识,应验《风云儿女》的那句“只有穷人才能帮上穷人”。而同期的左翼电影可以说没有出过一部这样的影片:它与它的人物-市民站在一起。与《都市风光》组成三十年代上海电影“市民性”抒写的双璧。 |

|

看这些国产老电影就有一个感觉,你不觉得他们是在演,就是真真实实的在过日子。但有个疑问,为啥叫新旧上海?~8.0 |

|

这片真是个惊喜。 |

|

红烧蹄膀。。。 |

|

看过的为数不多的老电影 剧情精彩 表演生动有趣 赞~! |

|

六户人家,一司机,一木器业务员,一老师,一丝厂账房,一对舞女姐妹,一房东。账房夫妻是主角,演活了冤家夫妻那点事。 |

|

7.9/10。上海市井众生相悲喜剧一例。百业凋敝遍野哀鸿,在方解未封的失业光景看心有戚戚。但小人物悲惨之余也有他们的偷乐和生存智慧,这一点上讲与太多灰调子的苦大仇深观感迥异。安乐窝,贫不患,辗转难眠为哪般?玫瑰露,豆腐浆,红烧好运蹄膀来。“至少明天的豆腐浆省下啦!” 借钱食物链笑坏。煞尾仓促。 |

|

有些话剧感,距结局三分钟大戏戛然而止有些不适。奇爱的开场解说让人长了点知识。开场弄堂六户人家调度果然精妙 |

|

资料馆放映事故掩盖不了袁太太的牛逼,袁太太一生推! |

|

补.初一暑假时看的。

(中学时候寒暑假时看的老电影按时间顺序都笔记上了) |

|

“巨片”,小阁楼里的人情世故,袁氏夫妇俩戏太好了,既怕穷也怕富,把小市民的小心思拿捏的太到位了。 |

|

还蛮有乐子的电影,萧条时代的困窘和为了一张脸皮的造作,大悲大喜,大喜大悲,仍不得不回归日常为了一口蹄髈和一碗豆腐浆。 |

|

放在发生新冠疫情之后的今天来看,电影里的那个旧上海正是如今的“新”现在。 |

|

比《烏鴉與麻雀》還要好看得多哩。 |

|

好喜欢啊!袁家公婆吵架刻画得真是引人入胜。凄惨的年景里,生活细节扑面。开场每家引入也各不相同,鸡毛掸子叫醒服务,哭声和钥匙孔引入。贯穿始终的豆腐浆红烧蹄膀梗。“你每天去茶馆假装上班要花一块钱,你每天一块钱的豆腐浆不要买了,不喝不会少块肉” “会的!-不买二房东太太起疑心,越穷越紧要面子” 睡前发财花钱畅想互相唤醒一段太妙,而横财自然来得快也去得快。穷时豁胖,富时装穷。新旧上海,别来无恙。@苏资 |

|

三十年代描写生活底层民众的现实主义作品,舒绣文、王献斋这样的明星出演,一幢二层小楼中的“群租”房客们,都是社会底层百姓,他们的喜乐哀愁尽在其中。王献斋这次塑造的是一个拥有善良之心的工厂职员,舒绣文扮演他的夫人,两人表演珠联璧合…… |

|

好黑色幽默啊 |

|

非常棒👍🏻的一部电影 |

|

挺好的一部遗珠电影,关注底层人民的生活。那个年代真苦(PS舒绣文的演技真好) |

|

三分之二暗黑系,最后大光明~我们都爱正能量~ |

|

作者以为新上海来了,其实坏日子才刚刚开始。不过有个袁先生袁太太这样有点小钱又善良的邻居真不错。最后钱庄的倒闭,说明了中国人潜意识里中大奖始终是种不义之财。 |

|

1936年的星巴克工作族 |

|

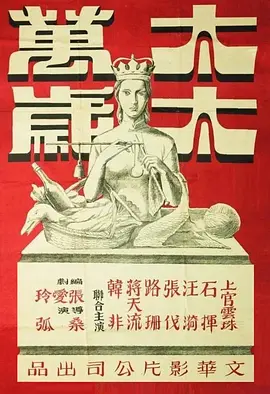

1936年的电影。里面的货币面额还比较正常。没几年的功夫到太太万岁那个时候。五块就通胀到了五万。听着这正常面额还不习惯。舒绣文太厉害了。根本看不出来一江春水向东流里的样子 |

|

黑白神韵 |

|

豆腐浆+红烧蹄髈。。。 |

|

妙趣横生,生动活泼。尤其夫妻对手戏,实在是太有意思了。6.8@江南分馆。 |

|

袁师母是个很有魅力的女人 |

![豆瓣评分]() 8.3 (2023票)

8.3 (2023票)

![IMDB评分]() 5.1 (84票)

5.1 (84票)![TMDB评分]() 4.50 (热度:0.60)

4.50 (热度:0.60)