|

德帕尔马到了90年代还是以自己之前的思维拍摄电影,牛逼的长镜头,适度的慢镜,夸张但又恰到好处的配乐,浓郁的希区柯克式悬疑氛围,只可惜同样的东西玩多了,就烂了。 |

|

初衷是好的,但帕尔玛这次讲故事能力下滑得太厉害了,老套路,老手段……可惜了约翰.李斯戈这么优秀的演员。 |

|

【B+】在经历了《铁面无私》和《越战创伤》的类型尝试后,帕尔玛终于又重新回归他所最擅长的“希区柯克式B级电影”领域。绝对要看帕尔玛所认可的「影迷剪辑」版,也就是现在的「Directors.Cut」版。在故事内容无差别的前提下,通过时空乱序和闪回手法来隐藏/引出关键信息,也算是向观众强调信息失衡与视角转换的编排对电影的悬疑感营造有多么重要。汽车旅馆那段照例又是一组十足的帕尔玛慢镜,比《铁面无私》要简洁,但在空间的纵深上也许更有层次?结尾也是帕尔玛一贯的开放式惊吓,从《魔女嘉莉》开始用到现在,怎么说呢?百试百灵吧。 |

|

不要在意故事,这个剧本只是帕尔玛找的一个借口,以便用来排布他那一招招神技,然后秀!秀!秀! |

|

7/10。碟中谍的监控叙事贯穿了帕尔玛的电影创作,卡特在父亲长期的影像监控中成为性格分裂的实验对象:小男孩人格对应童年实验的创伤,即使成年后面对警局的心理医生,仍担心被监视;原初人格卡特为获得父亲的认可,逐渐丧失身体的控制权,而分裂出的杀手人格该隐试图对父亲做出抵抗,当卡特看到花园里偷情的妻子,失控的内在让他放任该隐去施加报复;在卡特开始模仿父亲,通过卧室的电视影像监控女儿的举动时,他分裂出了女监护人玛戈的人格。汽车作为一个封闭的空间供角色置身其中,第一次是卡特在车内谋杀孩子母亲,第二次是他杀死抱孩子的妇人,将尸体塞进妻子情人的车里栽赃嫁祸,最后是把妻子尸体塞进汽车沉湖,车里的犯罪行为表现了人格的流动性。当卡特最终击败父亲,父亲的控制没有消失,而是产生了卡特的女装人格,新的人格斗争还将持续。 |

|

92分钟导剪版——据说是非“导剪”的“导剪版”,不太好评价。前三十分钟靠连续几次梦境转场和闪回插入彻底搅乱了时间线,头一遍观看基本很难捋清,信息过载或许也能带来一定的观看快感,但仔细揣摩又很容易显出破绽和牵强之处。影片尚未过半,精神分裂已经作为明牌打出,同样是有医生的口述解谜,《惊魂记》是放在结尾,而本片尚有三分之一,精分在这里是谜面而不是谜底。警局的跟拍长镜头和结尾汽车旅馆的空间调度属于非常德·帕尔马的秀肌肉时刻,男主多重人格轮番上身的戏份则属于留给爱将John Lithgow的炫技时刻,只是炫则炫矣,意思不大——其实德·帕尔马的不少片子或者桥段给人的也是这个感觉,整体三星半吧。 |

|

德帕尔玛应该是希胖全球影迷会头号迷汉没有错了!拍了一部接一部。。但拍片前真的不再把这么糙的剧本搞搞好了吗?技术再出色,也抵不过故事本身的出戏啊。而且这次还一惊一乍怪吓人的…😰 |

|

蓝光画质与导演剪辑版合体依旧没法挽救对此片的负面观感。欲炙而欠魅的主人公们、杂乱无度的梦境嵌套、失控夸张的多重人格具象化、严重缺乏情绪铺陈与节奏调剂而显得过于匆忙的粗糙剧情又塞进了太多的希区经典母题,使得此片一点都不像拍在功成名就高度成熟的1992,而更像是导演六十年代刚出道时生涩稚嫩的迷影习作。 |

|

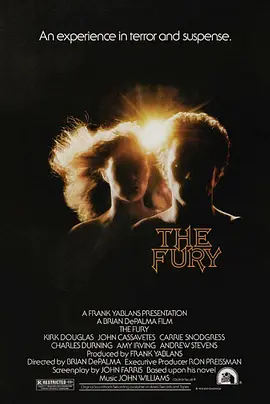

一部由“影迷”赋以“重生”的“邪典”。多重人格、汽车沉尸、约翰·利思戈“神经质”的表演等,处处可见《惊魂记》的影子,《危情羔羊》应该是布莱恩·德·帕尔玛导演的最希区柯克的影片。与《惊魂记》成为影史经典不同,《危情羔羊》是一部不够严谨、缜密的悬疑、惊悚片,它的不少剧情细节是经不起推敲的,它离经典确实还有很大的差距。但也正因如此,再加上影片比较夸张的表现力,使得它更加靠近B级片,因而成为了少数影迷津津乐道的“邪典”。 |

![[已注销]](https://img3.doubanio.com/img/files/file-1609845567.png)

|

镜头调度依然很霸道 |

|

6.8/10 |

|

白賴恩迪龐馬失準的作品。 |

|

用梦境和幻觉当作惊悚点用得泛滥,精分人格和情色谋杀,帕尔马想证明自己是希胖铁杆粉的欲望要溢出来了—-即使俗套得很,依稀可以看出他一以贯之的路数,牛逼的长镜头和复古的节奏永远抢占了故事的风头。 |

|

多重人格+多重梦境,利特高表演超群。 |

|

德帕尔玛的冷门之作,熟悉的气质熟悉的致敬希胖熟悉的配乐熟悉的演员和熟悉的长镜头,同样的题材,远不如此前的(粉红色杀人夜)与(剃刀边缘)。当今再看,片中对精神分裂的表现已无甚惊喜,但演员的表演自是没话说。 |

|

与其说德·帕尔玛致敬了希区柯克,不如说他致敬了自己,结尾高潮戏中的婴儿车和阶梯是再熟悉不过的元素,而百叶窗般的阴影也显然让人感到熟悉,在一个多重人格的杀人犯罪电影中德·帕尔玛剖析了这种人格的产生的原因,在与人类对自我认知的过度痴迷,我们成为了动物,成为了实验品,心理分析走火入魔的根源在与控制的的欲望和不受限制的权力,这是理性主义的疯狂,是人类丧失人性的罪恶之路的影射,所以说它的故事看似幼稚和可笑,但背后仍然是德·帕尔玛对被剥夺的自由的恐惧,电影中许多的恐怖元素都来自于对私人空间的侵犯,不管是在车中还是家中,观众能时刻感受到一种压迫感,长镜头与快速剪辑的运用也是驾轻就熟,充满设计感本就是德·帕尔玛的标签,噩梦与现实的来回切换中,那些太过巧合的剧情也能够被忽略了,因为宿命才是永恒的悲剧 |

|

难得John Lithgow有部主演还是多重人格秀演技,可惜剧情纯粹秀转折没深度人物也勾不起感情,女主角不太讨喜(设定为智慧独立女医但样貌不聪明还通篇只顾恋爱)春梦/噩梦亦真亦假那段和高潮段多楼层镜头调度非常炫技 |

|

帕尔玛在本片中依旧注入了希区柯克的成分,氛围营造和运镜都很不错。但情节有硬伤和巧合之处。约翰利特高演技爆棚~ |

|

帕尔玛强行致敬惊魂记的作品,他是怎么说服自己编出这么个漏洞百出的剧本的啊?叙事太混乱了,插入了太多的梦境,太多的刻意惊吓镜头,分不清男主到底有几个分身?最诡异的是刚刚还躺在停尸间的女主是怎么满血复活回来复仇的?最后男主在警察眼皮底下走掉也是很离谱。 |

|

本片中主要讲多重人格,男主的演技固然在线,但故事的叙述实在太无聊了。最后20分钟,看得让人生气,怎么可以有如此脑残的剧情?在前面不那么烂的前提下,突然就自暴自弃了吗?还有帕尔马看多了,就不再会被他的各种镜头炫技惊艳到,运动长镜头、分屏、劽焦镜头、不同的媒介镜头、POV镜头等等, 其中随机挑几样摆上台面,成为帕尔马的固定菜色。 |

|

技巧很棒,不过影片整体还是很囧... |

|

【A-】果然帕尔玛的电影就是要有恐怖感才能将观众的观影情绪调动到极致啊,尤其是这部《危情羔羊》,无论是正派和反派都要遭受因偷情/犯罪而导致的“跳杀”和“危机时刻”,调度带来的愉悦又回归了70年代的那份邪气和猛劲,可以说是惊喜了。在某种意义上也确实拯救了这个注重悬疑感但不够注重故事的剧作,故事本身和角色所带来的恐怖(男主)和讽刺(女主)才是重中之重。本质仍然是《惊魂记》的变体,但是最后一镜的惊吓确实有趣--理清第三幕男主动机的同时讽刺女主的“渣”,只是如果加上男主拿刀刺女主的瞬间,那会不会更有意思? |

|

看重剪版,得益于非线性的安排,一惊一乍却不至于令人厌恶。楼梯长镜头单纯是炫,片子最后动作场面慢动作设计在后来《蛇蝎美人》有类似的呈现,结尾的惊吓镜头也是帕尔玛日常套路了 |

|

感觉沙马兰的Split有借鉴这里哦 |

|

7.1分。虽然电影的剧本经不起推敲,但是为了德·帕尔玛的技法还是愿意加分。纵观这么多部作品,这一部简直要把“希胖粉丝”四个大字写在脸上了,处处都可见《惊魂记》的踪影,又混了点自己的《剃刀杀人》。

牛逼的长镜头调度和裂焦镜头,夸张的色彩和光影,恰到好处的暴力和情色元素。你能期望在德·帕尔玛电影里看到的,这里都有。只不过……也只有这些了。

很好奇,如果98版《惊魂记》请布莱恩·德·帕尔玛来掌镜而非格斯·范·桑特,又会呈现出什么样的故事呢? |

|

还蛮好看的啊!男主角演技真好。 |

|

剧本太差,其他无需多言 |

|

3.5星。 |

|

前半段更有意思,可时间线剪的这么错乱,实在是让观众困惑。 |

|

老问题,点子单拿出来看都算出奇,但放一起就还是平衡不了那种别扭的突兀感,我感觉审讯那处的正反打甚至都比啥炫技长镜头好看多了,因为起码还是正八经推进剧情… |

|

精神分裂。 |

|

掐头去尾86分钟的电影,感觉Brian De Palma胡乱凑了82分钟不着调的剧情,就是为了拍那个4分钟的运动长镜头炫技啊…… |

|

德帕尔玛的镜头调度依旧无可挑剔,可惜剧本实在是烂透了,多重人格也是希区柯克早就玩过的老梗,总体上还是差强人意。 |

|

犀利的镜头是德·帕尔马不变的招牌。 |

|

怎样平衡设计与通顺自然 |

|

像希区柯克么?更像林奇。非线性叙事啊长镜头啊(假发女医生的那个长镜头更多是剧组玩了一把的感觉)是标配,但最显眼的是电视剧质感下的诸多特写跟泛红色调的呈现,一种廉价粗糙的B级片美学。男主演的好 |

|

帕尔玛较弱的一部. |

|

对于年代来说这部片子还是有点小惊艳的. 叙事的铺垫相当有可圈可点之处. 虽然男主角感觉是一般. 对镜头的处理和多重人格转换的设计也很不错. 感觉比实际拍摄年代要后现代不少. |

|

😂妻子和情人当着警局所有人的面卿卿我我,丈夫在一旁被盘问,并被情人要求审判,有电话谋杀案那味了。

结尾有些糟糕,女主演技稍差,跟男主不在一个水平线,剧情硬伤不少,两星半

|

|

约翰.李斯戈没有凭借此片获得任何表演方面的奖项也是离谱。完全影帝级的表演。帕尔马非常精彩的一部作品(其实是影迷救了他。初剪很一般)。通过时空乱序和闪回手法来隐藏/引出关键信息.杂乱无度的梦境嵌套不仅不会 让人感觉失控反而在看多很多其他片子会觉得这种乱剪非常新奇。好看真好看!技巧也是达到了魔女嘉莉和铁面无私时期。帕尔马的炫技就是看起来爽 |

|

德帕尔马闭着眼睛都能拍出神作 |

|

实在很难再忍受帕尔玛的慢镜了,同一空间内分镜无限度的切分,靠着又长又臭的80年代风主题旋律配乐强行牵引着整个段落不崩掉,并没有感到很揪心好吗…只觉得像是被低压电流点了好久好久好久…… |

|

《精神病人》新瓶装旧酒。像是用来练手的习作,帕尔玛的导演烙印很重,但没办法,谁让人是帕尔玛呢 |

|

一部精彩绝伦的惊悚炫技片! |

|

强烈的年代感 过时的电影语言/2星半 |

|

帕尔玛二流作品。多重人格谋杀案,最后小女孩从楼上坠下那一组镜头调度很精彩。故事太扯了,一个儿童心理学家居然让儿子人格分裂,使其猎杀妇女绑架儿童供自己做实验,令人匪夷所思。7.0 |

|

原来老帕九十年代还是拍过部希区电影;我多爱他这种梦幻俗滥软色情melodrama元素啊,很想知道那个长镜头电梯摄影机影子是怎么消的,跑上来pov镜头用电视当镜子也亏他敢用的 |

|

8.2 前段故事承接《剃刀边缘》,本以为是割裂又顾此失彼的剧情,却被一段运动谈话长镜头串了起来。这个结局并没有什么惊艳,食之无味弃之可惜还显多余,反到是高潮慢镜,多线巧合交汇,后启《蛇蝎美人》,接下小女孩,浑身一震。这个故事,换个人拍,恐怕就是只适合录像带的大烂片了。 |

|

电视当镜子绝对是恐怖片里吓人镜头的典范! |

|

帕尔玛喜欢重述希区柯克关于精神病的数个主题,却从来不能营造那种梦境般的氛围和与之匹敌的心理压力。亮点很多,不过连刷帕尔玛是件很累的事。 |

![豆瓣评分]() 6.5 (719票)

6.5 (719票)

![IMDB评分]() 6.1 (17,862票)

6.1 (17,862票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 64%

烂番茄: 64%![Metacritics评分]() Metacritics: 42

Metacritics: 42![TMDB评分]() 6.00 (热度:8.00)

6.00 (热度:8.00)