|

金日成病逝,有人担心朝韩开战,有人惶恐肿块留疤;圣水桥断裂,有人迟到逃过一劫,有人失约提前告别。学妹的喜欢只持续一学期,男孩的赞美适用于所有人。凝视母亲破了洞的丝袜,父亲手臂的纱布,我相识了天下,忍受了暴力,什么时候才能发光呢?青春是在错误的楼层敲错误的门,错误的时间等错过的人。 |

|

晚上还打架吵架又流血的父母,包扎好伤口第二天就能坐一起看新闻,劈腿的男孩子没过几天又会跑回来说喜欢你,明明是闺蜜却在关键时刻出卖你,之前还说喜欢你的女生突然可以在路上对你视而不见,这世界真是既神奇又美丽,还有各种意外,谁都不知道意外和幸福哪一个来的会更早,哪一个会更好。用豁然开朗的眼睛看着身边的人,用珍惜的眼睛看亲近的人,用满怀深情的眼睛看喜欢的人,用流泪的眼睛看逝去的人,要相信,这个世界不能没有你,知心的人一定会在身边。

电影太高级了,用琐事来游离漂移不定的心,关键时刻一记重拳锁定。 |

|

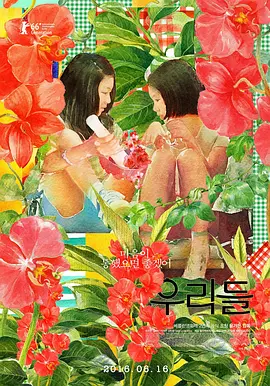

中學少女成長記,劇本很扎實,情感细腻觸人,家庭矛盾部分很有共鳴。中文補習班部分據說有導演自傳性質。小女主美得令我出戲。可惜服裝和美術完全沒有說服力,並非真正90年代感覺,若不是電視和文字的提醒,真會以為是這個時代的故事呢。金璽碧看起來還是種性冷淡的美。😂2018BIFF1006중극장 |

|

在北影节电影学院“注目未来”项目中观看。13、4岁的女中学生成长故事。剧作太实在、丰富了,“一人一世界”,青春期中的少女遇到了太复杂、丰富的生活、人生问题及体验。处女作之编导显示了不凡的成熟与才华。 |

|

《过春天》有这部电影一半样子就行了。 |

|

真的很棒啊,韩影中罕见的女性视角!前面有点脸谱,但也算是必要的铺垫,后面渐入佳境,恍惚间给人一种一次别离的感觉,只不过蜂鸟讲的是“一道伤痕”:国族的、阶级的、性别的、情感的、身体的……层次十分丰富,表达内敛动人。所有一切骤然撕裂,然后以难以辨别的速度缓慢愈合。统治中受害,震惊中平和,温柔中残酷。处女作长片,令人惊叹!

P.S.女主是不是有点像赵丽颖~ |

|

“就算坏事降临,快乐的事情也会一起到来。我们总会遇见一些人,分享一些事。世界真是神奇又美丽。”成长的过程既满怀不安,又仿佛一切水波不澜,我们经历过的痛楚过的犹疑过的,最终都像流水一般只是从身边经过,而我们最终都幸运地存活下来;那些伤痛愤怒不甘,是生命划在身上或心里的刻痕,最终成就了这样的今天的我。风格极为细腻的青春片,但又绝不至于此,留痕处处的女性生存现状描摹,细节勾勒委实抓心(沙发下争吵的残渣,脚上脱丝的袜,餐桌上哥哥突然的痛哭,窗口老师抽烟的身影);剧本功力于细微处彰显,这些泛着生活沉郁底色的片段是那么幽微那么无光,但真的就像是提取概括自普通如我的日常啊。最戳心的对白——“你想舅舅吗?” “就是挺奇怪的。”(平静之下的万箭穿心) |

|

至此,韓國青春片亦有了『殺人回憶』。 |

|

是的,原来所有的彷徨、迷茫、不甘、愤怒、难过就这么平静的发生了,就像恩熙问妈妈舅舅的死,如果不这么平静的生活,又怎么抵挡得住这般伤心呢。而在青春时期不能感知的阵痛,又不知会在哪天才缓缓降临。其实这个世界骗了我们,少年从来不是最美的年纪,是不得不蜕变,不得不体会成长的过程与代价,不得不明白一切只能自己经受。“我的人生会总有一天也会发光吗?”恩熙还没问出问题,老师就已经给了她答案,她是悲剧且幸运的少数,不是每个人都能理解阵痛,不是每个人都能得到答案。 |

|

不枉我期待了这么久,以后会是韩国青春片的新标杆吧,但它却一点都不韩国。眼下的中国电影和韩国电影有点像,不管是什么样的项目,编剧都是要类型片的思维在写故事,导致片子具有很强的目的性,过于套路化的情感体验。特别是当下的韩国电影,除了非常成熟的工业感,很难找到其他的优点。这部《蜂鸟》就像一股清流,以异常含蓄细腻平实的方式讲一个少女成长的故事,在努力打破人设的刻板印象,打破情感的惯常体验,削弱了叙事的目的性,一切以非常规的方式展开,让你在观影过程中摸不着它的方向,最终依旧是一部情感和观感上都极其动人的电影,呈现了一个真实复杂且立体的少女世界。 |

|

后劲儿有点过于大了 我心摇摆荡漾 |

|

不出所料的不喜欢,太执着于捕捉生活里微小的涟漪,好像做少女就一定要敏感,一定要若有所思,一定是看着窗外的。但少年时代难道不是最具钝感的吗?太刻意了,最后对着坍塌的大桥,我相信她是什么都感受不到的。 |

|

圣水大桥修建于1977年,正是朴正熙在任,缔造经济奇迹的时候。

该桥倒塌于1994年,《蜂鸟》的故事就发生在这一年。

如此安排,用意极其明显。

影片要讲述的就是在经济腾飞的背后,精神被遗落所导致社会必然的断裂。

当然,导演着力点很轻,放在一个13岁女孩的身上。

细腻处,有青春,有爱情,有女孩的性探索。

狠起来也真狠,将所有男人的虚伪、蛮横、懦弱,暴露无遗。

最后连起来的是一曲女性悲歌。

桥的崩塌,象征着父权的崩塌,是政治的,也是家庭的。

与之一同埋葬的,是片中一个最完美的女性形象。

是无常,也是必然。 |

|

似桥口亮辅,将平淡无奇的日常与澎湃汹涌的情感并置。在动荡的青春中,女孩如幽魂一般寻找容身之所,对每段关系都反复掂量却依然概念模糊。影像气质随女主心情的跌宕起伏不断产生变化,形成一种变奏曲式的格律,剪辑松紧不一,但足够强韧。 |

|

少女的心,细腻而敏感。身边的事,琐碎又复杂。一个少女的故事,又不完全是一个少女的故事。 |

|

视听语言纯熟克制,有几个镜头是出彩的,喜欢几处虚焦或消音的处理,叙事细腻,表演自然,女老师段落的对白蛮直接,说教意味浓了点,我们都很难说清家庭、体制对自己的伤害,那一巴掌是真的狠。看下来视听完胜《狗十三》,且更少自恋,也比《过春天》写人写事更生活和考究,某些小情节又透着股可爱劲儿,还是不错的。喜欢!! |

|

Berlinale2019 Generation. 3.5,固然剧作依旧有韩国电影贪多的痼疾,事件并无内部动力,但至少努力地在寻找状态(非常吃重状态戏,一定程度稀释了过饱和的戏剧性)、塑造“人”。对于一个韩国导演来说,创作姿态很可贵。当然也因为这样的追求,大约无法成为某部题材相近的华语片那样的豆瓣爆款了。 |

|

平静但有光,两个小时,深深陷进少女恩熙的眼睛里。电影像一只温柔的画笔,把明亮和阴郁的色彩轻轻搅拌出层层叠叠又分界纤细的纹路。情绪处理得非常高级,每到悲戚的高潮就停住,再留下一点余温或余冰供日后惦念。两次没有回应地呼喊妈妈、被撕毁只剩“我们死也”的抗议横幅、砸破的台灯与沙发下的残片、妈妈磨破的丝袜、不知为何心动又无疾而终的喜欢、最无能为力时也可以掌控的十指、说错的时间与永远的错过,太多遗憾无处弥补。当然最迷人的还是很多再也无解的小事:那个下午妈妈究竟在看什么?宥里为什么喜欢自己?老师假期之后要说什么?还有那句等不到答案的问题“我的人生总有一天也会发光吗?”夏天过后,这些再也找不到了。又或者,都不再重要了。 |

|

我怎么觉得没有过春天好看... |

|

正值<寄生虫>冲奥的紧要关头,本土青龙奖却把最佳剧本给了这部,诧异之下以为是分猪肉的结果,哪知道韩国又出来一位了不起的创作人。年度最佳韩影无疑 |

|

#Berlinale69Generation 这几年那么多少女成长故事,这部最平实也最动人。 |

|

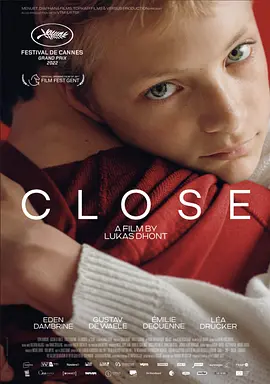

金宝拉处女作,获2019柏林新生代青年单元评审团大奖,描述90年代一位普通韩国少女的日常生活。与许多用力过猛的韩国电影不同,本片拍得沉静柔缓,细腻地呈现出青春期的不确定感与学习生活中的点点隐痛。摄影机更多时候倾向于保持一定距离,导演经常利用声画分离来延拓画外空间,适当的留白也让人回味无穷。影片亦温和而不妥协地批判了韩国父权社会中女性受压迫的现实。多次插入的蹦床镜头似乎在抚慰着遭遇朋友的背叛与善变及平日里的种种挫折的主人公,即使桥断了,生活也还要继续,但青春中的伤痛却如同割去的瘤子一般,终究会留下一道疮疤。(8.0/10) |

|

#Berlinale2019# 确实有些Cliche的地方,但一些段落的情绪很动人,尤其是跟中文教师的几场戏。前面部分时间有很多暧昧之处,两场戏间是过了一天还是一个月?直到大桥的倒塌,一个确定的日子,既是终点,也是蜂鸟认识世界的起点。 |

|

好温柔啊 温柔得可以穿透所有的软弱

(2024.9.1 韩国文化馆重看:这次似乎更关注母亲 也更在意老师的身世暗线 休学 横幅 断指工人之歌 以及圣水大桥坍塌的原因 这一切叠加在她身上似乎构成了悲剧的闭环 而她本想要全部告诉恩熙的又是什么呢) |

|

金宝拉展示了她捕捉影像多相性的能力,那些纤细又尖锐、真实又迷幻、遥远又切近、令人困惑却清晰在场的末梢感觉交织一体,构成少女对世界一次次的灵性凝视。叙事上也有妙笔,大桥坍塌处虚枪凶猛,重拳却趋简,最终凝结成一片空濛怅惘的遥望。如果真的存在着“集体记忆”的话,那么它的主语必须要是如恩熙这样的个体生命,《蜂鸟》为惯于呈现后威权时代创伤综合症的韩国电影补上了轻盈的一笔。看的时候总想到杨德昌。 |

|

「你不是说过喜欢我吗?」「那已经是上学期的事了。」不可理喻的事有很多,后来我们毕业了,却还要经历无数个上学期。 |

|

亚洲女性思维的一个特点是对时间观念的滞后。一个抢在时间之前的女性是不受鼓励的,电影的优点恰在于拍出了女人从孩童开始对任何事都保持时间的慢半拍的审视感,毕竟你要让女孩子留出时间揣摩猜测。她们被伤害,情感是内化的;她们被背叛,理智是迟钝的;她们被喜欢,内心的声音警告自己还需观察。就像坍塌的大桥,追求与时间同步的必死无疑,被驯化的则苟延残喘。 |

|

喜欢。看得我好想拍电影,现在有这样的梦想好像太晚了 |

|

轻盈到不像韩国电影。 |

|

#BJIFF09注目未来06#少女清新,感情真挚,以往看的韩国电影,要么喜剧太吵,要么纯文艺沉闷,作为处女作,取得了中间的平衡点,不闷不燥,甚至觉得比《阳光姐妹淘》好看。 |

|

#69thBerlinale# Generation 14plus. 新生代14plus国际评审团大奖。2018年釜山电影节NETPAC奖+KNN观众选择奖。很细腻的少女故事,但少女情怀之余仍有升学压力、社会政治等因素介入,学校附近反对拆迁的抗议标语已经是日常风景,金日成将军去世也在韩国成了重大新闻,而发生在10月21日的圣水大桥垮塌事件则是一次重击,正如恩熙因为手术而在耳后留下的伤疤。影片摄影讲究,表演也不错,能瞬间从小鸟依人切换到抓马状态好像是韩国女演员基本功……属于那种会很有观众缘的片子。 |

|

很不像个韩国电影,反而像台湾电影。“相知满天下,知心能几人”,这句贴在初中女孩脆弱纤细的心上多么合适。 |

|

这导演太厉害了太会捕捉情绪了 女主所有的沉默不语都不是无病呻吟都有立得住脚的小心思。做手术爸爸大哭 姐姐差点出意外哥哥大哭等小细节点睛之笔 有种是枝裕和式琐事的朴实美。对小孩视觉的探索格外透亮——小孩子看世界的眼睛清澈又纯粹 以为吵架打架到流血的父母会离婚 但他们第二天就和好了;一同跳跳床一同谈心的朋友瞬间出卖自己那就不再是朋友了 但对方道歉之后知道对方的怯懦就轻易原谅了;明明男朋友劈腿了 但既然他回来找自己了那就是知道错了吧?喜欢老师就抱抱她多远都去找她 真好啊。青春哪有那么多仇怨 就像最后的镜头看看这看看那 飞蛾也好蜂鸟也好 处处都能发现光 然后成为光。PS金玺碧太好看了。 |

|

电影的意义,是提醒你所有忘记了的感受,展示生命中每个飘零的美丽时刻。蜂鸟是世界上最小的鸟,眼泪是世界上最小的海,青春是一生中最松散也最焦灼的时光。极度欢愉,或者极度痛苦,中间夹杂着漫长的无聊、揪心的玩笑与可怕的争吵。知心的人是谁,喜欢又是一种怎样的心情,长大的生活到底是不是可以忍受的。在你还来不及搞清楚的时候,一切都已不可避免地逝去。于是你把故事讲给我听,像翻开一本隐秘的日记。我知道,在那些看似寡淡薄情的文字底下,掩藏了很多很多澎湃的信念与爱。虽不及《狗十三》,但远胜《少女哪吒》,细水长流,真情涌动。 |

|

一部“没有着力点”的电影。

和异性谈恋爱,和同性谈恋爱,被哥哥揍,父母吵架,偷东西,桥塌了,一切事情都发生,也都过去,没有任何一个点被用来借题发挥。

甚至也找不到任何可恨的人。当父亲和哥哥都暴露出内心的脆弱,我们又如何把痛苦理所当然地归咎于他们?甚至本该作为全片高潮的老师的死,我们难道要去怨恨一座桥吗?

所以我们才崩溃,才听着一首本该有意义的歌上蹦下跳捶打着空气,才对着空荡荡的房间嘶吼“我的情绪没有问题”。

生活真操蛋,生活也真美好。 |

|

同样是青春片,我们的《过春天》和《少年的你》讲的是,我就是世界!这部韩国片说的是在大时代里,我们都是小人物,我们的孤独无人问津。数着伤口长大,是绝大部分人的必经之路。无论你多疼,生活一直在那里。喊疼没有用,接受并理解生活,从中寻找自己的方向。 |

|

好像童年和青春就是那样,蹦床一样,时好时坏。好的老师,差的老师。好的朋友,差的朋友。好的片段,坏的片段。想要长大,却发现长大后也没多好,想要回去,却发现童年也是一样痛苦。世界好像很远,天大的事情也被困在那小小方块荧幕之中,与你无关。直到某一天,桥塌下了,连同你的世界一起崩塌,重叠。那一刻你的童年正式结束,你才知道长大,真的是那么难受啊。要能够忍受孤独,更要能够忍受分离。等不来的答案,生命中的未解,来往错过的人,构成我们渺小如蜂鸟般的一生。 |

|

“要怎么活着才是正确的呢?就算有一天知道了,也可能还是无法确信。但就算坏事降临,快乐的事情也会一起到来。我们总会遇见一些人,分享一些事。世界真是神奇又美丽。” |

|

从那句“妈妈,你会想念舅舅吗?”开始泪崩,明明早在开头不久就已经在寡淡安静中离世的人突然在当下发生了巨大的回响。整部电影好得像是日本电影,感觉写尽了关乎成长的一切,情绪如涓涓细流缓缓流淌,在窸窣拔节的微弱声响中一点点丢掉一些东西、再得到一些东西,直到桥梁轰然崩塌,一道缺口就这样横亘在了成长的两端之间。 |

|

又是这种无厘头的巨长片子 Siff at Uptown |

|

没有符合常规的开头结尾,没有绝对的人和事,一切矛盾冲突都被弱化,凭借细腻的情绪来织就细碎的回忆。在声音处理上也多处出现不见人物但闻人语的做法,在视觉上尊重适当的距离感,同时又把声音做得如在耳边,让每个观众都可以去倾听诉说,寻找声音的背面。这样的视听效果在韩国电影上实在少见,看完之后觉得倒更像是台湾电影。金宝拉后来承认是杨德昌导演作品《一一》的忠实粉丝,也借鉴过该片。片中补习老师唱起劳工运动歌曲,悲怆,不甘。 |

|

8/10。经济腾飞的大环境中又插入抗拆迁横幅、金正日去世的现实事件,但这样一个充满社会批判的时代经常虚焦于人物后景,以缓慢隐秘的方式描绘着剧烈慌乱的外部环境中茫然打转的少女,同时柔软化了亚洲家庭剧、青春疼痛题材的狗血成分,一如父母为逃课晚归的姐姐互相推诿大打出手、病室门口因为女儿手术风险痛哭流涕的父亲、饭桌上面对姐姐平安的哥哥突然哭泣、沙发下清理出台灯上印着蜂鸟图案的碎片、递出的礼物带给痛失爱女的老师母亲一次爆发,这一副温暖包裹又无声冷冽的人情关系,情绪发酵迟缓又暴力迅疾,色彩偏灰的恍惚气氛都在楼道的初吻、回家的林荫、蹦迪的叛逆、房间的独舞中持续弥漫。当结尾恩熙和哥姐坐车到江边遥望垮塌的大桥,这座建筑的裂痕与少女耳朵下的伤疤一起,汇聚成了少女标志性的心态:那些快乐和安慰的找寻,都是以病痛换来的。 |

|

7/10。2019年韩影最佳。后半段力度明显强于前半段,同时政治意味也加强了。家庭、疾病、爱情与友情都得为死亡让路,那座名为“韩国”的大桥坍塌了。缺少了阿莉切·罗尔瓦赫尔版《奇迹》的那点灵性。 |

|

成长,很多人给了很多种定义。

与我,则是,从认为自己是全宇宙,全银河系,全世界到认识到自己只是微不足道的一粒尘埃。

而那微妙的青春期,是一道前赴后继的“龙门”,那时有多么向往翻越,此后就有多么想要洄游。

但是,这是一场注定无法倒带的旅程。 |

|

大概蜂鸟太小,再艳丽,连自己都习惯性忽略。太多感同身受的瞬间,因为渴望、重视而被挫伤的敏感,贴满整个初中时期,却又完全没有办法喊出来,被听见,都要憋出病了。恩熙身边的男性太糟糕,冷热暴力,还有背叛,都是反复的,可承托了更多寄望的女性,也是五时花,六时变,误以为抓得住什么才是最可怕的,因为永远不知道会以怎样的方式失去。恩熙何止是一个少女,她像是我们年少时的箭垛,捱到长河落日,不知是否索性归于空心。“要怎么活着才是正确的呢?就算有一天知道了,也可能还是无法确信,但是就算坏事降临,快乐的事情也会一起到来,我们总是会遇见一些人,分享一些事,世界真是神奇又美丽。”老师真好,想念她说郁闷时就看着自己的手。#桃花岛观影团#(话说,汉文学院有一期黑板上写着女德的内容) |

|

和这部电影的渊源是上学期剧本写的是一个十五岁少女的青春犯罪故事,从08年始跨越了六年,交集着霸陵阶级贫富差距和一些社会重大事件。这部电影是写剧本找参考电影那会豆瓣推荐过来的,后来写完剧本后这个条目慢慢有了剧情简介,凭直觉觉得有些地方很像,逃课来看没有失望。这部电影里最喜欢的是后半段,也是最相似的地方,少女被一位比自己大的姐姐指引,姐姐中途消失了,少女以为自己和周遭重大事件毫无联系,在最后发现原来和自己息息相关,自己最珍贵的东西随着重大社会事件的发生(大桥崩塌)而消逝了,就像自己身上被切除掉的肿块一样。不觉得情节处理应该更绵密,这种已经是最好的了,除了第二幕节奏缓慢。预料到会和过春天狗十三比,视听剧作各方面完成度不像处女作什么的,但其实放眼韩国独立电影,基本上都是这种型的,没法比。 |

|

她或许没能成为一个漫画家,但她成功将自己的故事讲给了世界。

比《狗十三》好很多,历史、政治背景是成长的舞台,是“以大见小”的必要条件。不过既然生命中的人都是无法了解的过客,那又为何要加入“读信”这种直白过头的桥段呢? |

|

一部树里有风的电影:这种“叶子间有风吹过”的感觉不同于《诗》中老妇仰头观察树的刻意出神,而是一种在致密的情感与细节间依旧有空气流过、在沉重之余留下喘息余地的熨帖。少女最大的恐惧(或者说社会在女性的成长过程中给她们埋下的要面对一生的恐惧)来源于不被看到、不被听到、不被相信,无人应的门与呼喊,无人在意的解释与证言,那一个个长辈和同龄者的后脑勺(很多后脑勺/后背镜头,耳后的瘤在一瞬间如别了一支话筒),而这部长片对《竖笛考试》的升华在于女童还只会呈上期许的眼睛,深吸一口气,试图吹出几个音符,而少女得以在学会愤怒与反抗、在女性榜样的得与失中前进。女老师扬起手臂,擦去黑板上的“妇”字。 |

|

围绕着女主角,父母、哥哥、姐姐、男朋友、闺蜜、喜欢自己的学妹、与自己谈心的老师悉数登场,普通的日常,普通的对话,勾勒出一个女孩最真实的青春。 |

|

【4】极其难得,除了稳扎稳打的影像,终于有一位韩国导演在有意捕捉人物的状态。不再去追求严密的剧作结构或夸张的戏剧性,主体变成了人而不再是事。由主角恩熙的主观视角展开微小的记忆切片作为普遍的局部,有意打破线性时空,短暂的幕与幕之间保证了气氛的递增,再牵引至巨大的历史节点,方才发觉你我都只是巨大世界的小小蜂鸟。情绪始终都如同暗处的涌流,没有似一般韩国电影般无节制的宣泄。最后,极好的比喻作结:我们与爱的距离,也许就像相望的断桥。 |

![豆瓣评分]() 8.0 (49288票)

8.0 (49288票)

![IMDB评分]() 7.4 (4,265票)

7.4 (4,265票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 98%

烂番茄: 98%![Metacritics评分]() Metacritics: 82

Metacritics: 82![TMDB评分]() 7.59 (热度:16.02)

7.59 (热度:16.02)