|

我们还有那么多事情来不及做,吃那家小店的炸生蚝、剪短脚趾甲、参加毕业典礼,可生命的倒计时码在头顶已濒临尾声。少年对死亡充满好奇,老人对生存满是疲惫,女明星对死亡情绪复杂,音乐家对生存无波无澜。第一次听说有死亡这回事,孩子哇哇大哭,抗议生命犯规。吹灭104根蜡烛,这人生还得走下去啊。 |

|

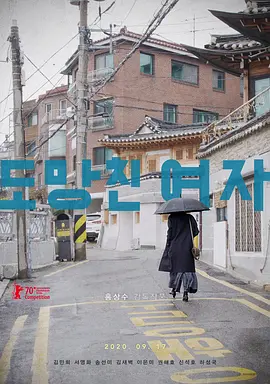

2.5 / 每个段落单独拎出来都还不错,尤其是窄画幅内的调度甚是迷人。但是实质的内容完全是短片体量,组合在一起就是空洞的N次方。对“死亡”试图进行平等超然的数据式或金句式概括恰恰抹杀了死亡本身的复杂性,连虚无本身也是如此的轻薄。所能想象的对东方生死观最扁平单一的呈现(大概和一篇微信推送效果相仿)。想回头再去看看《布米叔叔》。 |

|

时间码,正方画幅,短片组合到记录采访,形式上是完整的,但依然像篇关于死亡的命题作文,出自同一个人的短片集。最喜欢序幕的“你不知道哪一个会死”,姐姐拍照完全是《36》重现,一镜到底实现得最好的是女星殒命。音乐家溘然长逝,又完全是河濑直美附体。死亡很严肃,拼贴玩的志趣还是很浓。 |

|

很喜欢这部泰国散文电影里面的好几个段落,导演的想法和设计清晰又明确,一开场手持拍摄四个女孩的闲聊,到后来替补女演员在固定长镜头下的情绪涌动。 |

|

形式上比较新,不像是电影,更像是大数据的影像化,将伪纪录片与短片集式叙事结构结合起来,用“伪纪录片”的形式想象主角们最后的时光,引发关于死亡的思考。很多时候,死亡是随机的,但更多的是关于生命中重要而美好的时刻,和它们转瞬即逝的本质。 |

|

诚如村上所言:“死并非生的对立面。”死亡是日常的一部分,当观众以提前知晓结局的方式回溯生的寻常,会感知到惋惜之外的惊栗——死亡如此突如其来,宛如呼吸般正常。从普通人对“死亡”的理解出发,撷取前一天的光景,我们既痛心又欣慰地看到他们曾如此饱满充实地活过,如此说来,死亡亦不足惧。第一场结尾清洁工安然收拾,天台姐弟对话,情人间对死后的安排,长镜哭戏,越拉越远的安静离世,每段都自带亮点,切入点与爆发点都很有力量。 |

|

Very Sad Pictures Ltd. |

|

有人赞美ppt,有人则不 |

|

#Berlin2018# 9分但是绝对要送五星。真是耳目一新的作品,调动了各类视听和媒介元素,又装在一个极其漂亮的结构里面,特别克制但是情感极其的充沛,某些段落极其感人。另外自带时间码实在是太体贴了。想想发个年度十佳都不为过啊。 |

|

太个人的分享了吧,采访对象略无趣,选取来展开的段落有许多段也都略无聊…嗯,虽然说人生是这么无聊,但是死于明日之前也要珍惜呀?(看看隔壁法医探讨的死亡观 本片略落后) |

|

SAFF节竞赛片。泰国导演的创新之作,混杂故事、纪录、文献研究等多种元素,探讨死亡主题。长镜头别开生面,不少精彩闪光处,不仅在外在形式,还在内涵上。总体单薄了些,是其缺点。 |

|

如墨水滴在宣纸上,以极为私人与间接的手法晕染出最宏大的影像质感。缺席的逝者与在场的生者共同勾勒出死亡飘忽不定的虚无感与触手可及的实体感。死亡以回忆、亲历、忘却三种释义,完成其过去、现在与未来的三重自证。 |

|

拍得真美。已死之人仍在你脑中踱步,只不过每一个动作都在倒计。镜头太温柔了,但每一寸又都指向死。回忆死者的时候,确实是这样的心情。 |

|

人固有一死,没有重如泰山,一定轻于鸿毛,有着范桑特式的宁静感。拼贴的另一种高级玩法(据导演所说形式这次对照的是“唱片”),“如何把几个学生作业体量的短片整合成一部杰作”的教科书。镜头设计在《36》一场一镜的基础上全面升级,生活质感极强的表演让情绪感染力达到了顶峰,拍得云淡风轻我却全程泪流满面,时间码和跳表计数的设计简直太残忍了。

与第一段买啤酒类似的故事我也写过,可是看到他最后的收尾我真是跪得五体投地…… |

|

3.5 娓娓道来的人间故事,每秒2个,分秒的时间换算成死亡的数字,也诞生出希望。 |

|

浮生一日,蜉蝣一世。明天和意外,你不知道究竟哪个会先来。看起来,更像是一部关于死亡的泰式小清新,探讨了生命与意外的不可知,也许前一秒你还开心地吃着炸鸡,但下一秒就有可能撞到汽车。电影摘录了真实生活中的几个片段,呈现一种命运的未知,但少见的是,却没有死亡那样悲天悯人的伤感气息,只是展现事实,让观众去理解。我们终将死亡,未来不可预知,活在当下,请过好每一天一分一秒,等死亡来来到的时候,便可以尽量少的留下遗憾 |

|

说了这么多 看到那个老人的脸跟我过世的爷爷有点像时 我才真真切切感受到 有些人我们希望他永远都在 什么都假 珍惜和自己喜欢的人在一起的时光才是最重要的。姐姐给弟弟拍照那一段看得太揪心了 发现自己年纪越大越不那么矫情 什么人生无憾 如果有一天我能把所有事情都准备好可以毫无顾虑地死掉 那才是真正的含笑九泉 那才是一个普通正常人应该做的 而不是花里胡哨什么留点遗憾 让在世的人在乎你的人多难受啊。 |

|

影片穿插着老爷爷和小孩对于死亡的理解,并以此切换着剧情与报导的前后顺序,让观众无法直接预想情节发展,虚虚实实,呈现死亡状态,最喜欢剪指甲那段,前面丈夫一直在鼓励、安慰妻子,结果却是自己在意外中死去。在同一个镜头里,前一秒丈夫跟妻子说“我等等回来”,妻子还在担忧自己手术成功与否,下一秒却已经是妻子在为丈夫失声痛哭。这一个镜头太戳人了。 |

|

嗯我认定越南人段落的最后一个镜头是致敬河濑直美了…… |

|

画面与数据的叠加,于微小角落中的逝去描摹出宏大的人类学景观,每个段落的开始和结束,亦如生命的欣然降临与悄然消散,影像不再是凝固态,潜入,分离,折射,包裹,生前的实,死后的虚,向着两个方向无限延伸,电影融化了开头和结尾,永远冷静的纪录,观察与生长下去,并勇敢直面那个无解的存在焦虑议题,也让观者得到暂时的缓释和喘息。 |

|

死亡的恒常与无常,偶然与必然,谁也无法逃脱的自然法则。仿佛置死亡于细碎与真实的日常之中举重若轻地展览,我们臣服,我们无言,我们坦然接受人生这最后的仪式。 |

|

加入GDH以后,导演第一次独立筹资拍电影,很多旧作的梗,合作过的众多女星友情客串。他的作品大多源于亲身经历或思考,而这一次把目光瞄准了死亡,或者说死亡来的前一天。那些手持摄像所刻画的,是不同个体的平淡日常,大部分人并不知道第二天要死去。本想引导观众思考,但似乎又给出说教意味的结论 |

|

《36》的游戏规则是不可见之物在接片中的绵延,《死于明日》的一场一镜则过分追求完成一个确定的意义,封闭性让观看折损了趣味,手持运动镜头与轨道运动镜头的交错也令人困惑 |

|

一篇关于死亡的命题作文,形式新颖,风格上也是非常适合豆友的丧,导演的玩法很高级。在你看到这条的这一秒钟,地球上有两个人刚好死去。 |

|

呈现死亡的日常性与生活感的散文诗。未知死,焉知生,我们太需要这样一个能够激发对死亡的沉思与领会的作品,影片未直接展示死亡,却以7段已知死亡结局的回溯性搬演配合新闻数据及访谈引领观者直面死亡。柔缓悠扬的钢琴曲与琐碎真实的对话让沉重而无奈的死亡透现出轻盈而素淡的底质。每一段均由不同的运镜和运命铺展开来,动静相和,既有天真灵动和少不更事,也有无限柔情和沉郁时刻,有人试图违抗命运,有人猝然臣服于无常,有人在精心练习与准备死亡后获得了重生,有人至终接受了他人死亡给自己带来的华贵赠礼,有人在陷入他者的生死施于己身的道德困境时作出了无心的决断,有人平和释然地离别……在举重若轻的影像絮语中,关于死亡的情感体验显得如此哀而不伤,对于死亡的哲学反思也流淌出来:“每天都有人死,所以我们每天都有希望。”(9.0/10) |

|

版权归作者所有,任何形式转载请联系作者。

作者:Mr.Charles(来自豆瓣)

来源:https://www.douban.com/note/703323418/

很难去形容这部影片到底算是什么类别,又是一种什么形式。其中夹杂着短片,采访,纪录片,伪纪录片,真实的故事,或是真假难辨的场景重现。就像对于死亡,无论多少讨论似乎都不够。每个人,在人生中的每个阶段,都对死亡有着完全不同的解读和态度。这部片对于很多小成本之作,或是一些学生电影可以作为一个很好的参考案例。导演能够真正发挥出他的思考,也在片中拓宽影片的主题。而本片的实验性,也没有让成品最终变得枯燥无趣。反倒是全片都保持着生活化的气息,即便是如此沉重严肃的话题,观影过程却不会太过压抑,反倒有些解脱和释怀。 |

|

非常不错的概念电影,影像制造上一看就是老手了,用纯真/天真的角度看待死亡并没有让我觉得肤浅。在丰富的形式里做出干净的美感,观影体验很舒服;对“死前一天”的描绘里放了很多小心思,但没有over的感觉,也并没有让我感觉被说教。 |

|

相当喜欢,体量轻巧,元素杂糅,有很多闪光点。导演对影像的把握别具匠心。因为未来的不可预知,死前一日的影像记录充满了偶然性,对于一个人的一生,甚至算不上特殊的一天。但观众站在上帝视角,那些平凡琐碎的细节,便能挖掘出宿命感和仪式感。最爱那些略微“跑题”的片段,似乎在讲死亡,却又故意游离在距主题不远的地方,人物的情绪处在无法界定的暧昧状态。浮生一日,蜉蝣一世,影片末尾,左上角不断滚动的死亡人数戛然而止时,突然有种微微震颤的感觉,仿佛上帝之手突然关停了什么按钮。 |

|

我应该是没有什么抑郁症,但总会在放空的时候第一顺位地想到死亡:死亡真是非常无聊。这就是死亡最糟糕的地方,非常无聊。一旦发生了,你就无计可施。你不能跟死亡打网球,或把死亡变成一盒糖果。死亡就像是一个泄气的轮胎。 |

|

70分钟的片 比两个小时还漫长 节奏这么慢 近景长镜头被滥用 描写日常生活对主题表达完全没有意义 真是又臭又长 无语 想往文艺片靠 也不是用这么低级的装逼方法吧 |

|

年度十佳锁定。镜头里没有生死又满满填充着生死。4:3画幅里采用浅焦,最大限度的把镜头贴近人物,形成凝视感,钟表滴嗒声、钢琴曲与风叶声丰富空间;标准画幅时给到全景,补充环境景深,每一次的黑屏字幕与先后的画幅内容构成别样的形式。导演时刻存在着~ |

|

导演从商业厂牌转回独立制作 捕捉情绪和洞察细节的才华依旧 / SIFF第2场 |

|

听起来 泰文里死也是念die吗 |

|

各种不同长镜头调度与不同画面质感的魅力。给人感触最深的是姐弟、夫妻两段,宿命和无力一浪一浪冲刷着心边,打湿,晒干,又打湿……姐弟以不同的走位同框叙旧,夫妻面对面地缓缓平移镜头,内心平静,不煽凄苦。 |

|

三星半。颇多《36》和《玛丽真快乐》的影子。对命运、死亡与偶然(伪纪录片式)的探讨。 |

|

即使不讨论死亡,影像风格也相当喜欢了。匆忙日常中的一则新闻,广袤世界中的微小生命,所有的细微和所有的他人最终组合拼贴而成的是沉重的生死议题。灵动,感知,静谧,细腻。今天就要去吃炸生蚝,因为或许明天就会死亡。 |

|

一种介于视频散文与视频论文之间的拼贴式影像,左上角的时间提醒着真实时间的绵延,与此同时,演员搬演着真实事件的DV,狭窄的屏幕不再使我们陌生,这是这个时代观看着的“眼睛”。

他们的结局都已经确定,无法改变,《死于明日》没有展现最终的那个瞬间,而这些却早已发生,却将它们一再延宕,重心则从死亡本身转向死亡的意象,它们将以什么样的形态进入日常生活随意的对话中,作为日常的一个部分。

在某个镜头中,乘凉的老人随越来越远的摄影机死去,这是全片最为精彩的段落之一,但是,前半部分的过度“感人”则令影片的哲思性质止步于此。 |

|

有針對死亡和無常的抒情,但沒有探索,更難言討論。都是老生常談。雖然淺薄,但也算是一部使人有好感的作品。死亡觀很「國際化」,沒有任何宗教信仰、鬼神傳說、在地社會文化的介入。 |

|

用电影探讨死亡具有本体论上的意义。杉本博司同理。 |

|

空间

我们谈论死亡 但真正的死亡发生在空间之外

俳句 |

|

适合秋天看,散文诗似的电影。跨越死亡,与之握手。死亡蕴藏在生命里,作为生的一端,静悄悄地看着人们相爱、争吵、谈话、失恋,但那不是可怖的,不是灵异式的,反而非常生活。最后出现的近凋谢的花朵,是出现在每个片段里的花朵——花开花落两由之。 |

|

在一生一死之间,深奥繁杂的伟大命题里,穿插肤浅粗糙的表演。不就是所谓的人生? |

|

泰式小清新,以碎片式的散文电影方式,记录四个女生好朋友高中睡衣派对上的对谈和四人后来人生轨迹上的片段。开头不间断的表针音效和全程不断闪现的计时器,提示着观众每分每秒都有新的生命死去,穿插关于死亡的访谈。一部带有实验性的视觉作品,虽然不免有些刻意。 |

|

好电影的基本标准:形式即内容,看似是片段拼盘,但文本上每一段在从不同的角度诠释主题,技法上每一段的镜头调度方式都不一样,画面表现上每一段都蕴含巨大的情感能量。姐弟的一段触动最大:浅焦,自然主义摄影,缓慢横向运动的镜头,姐姐和弟弟交替出现在景框内外、焦距内外,1:1画幅始终容不下两个人,姐姐结局交代又弥合有效的剧作铺垫,于我而言这就是理智与情感的双重击中。 |

|

看的第三部纳瓦彭的电影,依然风格鲜明。显然,除去他对电影叙事框架的构建之外,这种鲜明更多得体现在他对电影议题的思考切入点。他刨去了死亡的其他表屑,将人对死亡的观念,和死亡的出没相对应,后者则与生活场景的某帧混淆。随着影片的推进,这样的混淆愈来愈深。我认为这是电影中最抓人的一点。最终这一切在影像中呈现出死亡与现实的串联。他之前的影片《36》,也是从年轻却独特的角度来思索和拍摄爱情。这在青年导演里是比较难得的。 |

|

看着的时候还是很难过的,其实没有人对于死亡有所准备,我们只是过好自己的每一天,然后突如其来地从世界上被抹去。好喜欢影片对于死亡的处理,很轻,很薄,但是画面左上角的数字却一直提醒着我们生命的脆弱,我们停不下时间,阻止不了生命的离去,我们所能做的只是看淡死亡,让它变成我们人生的一站地。 |

|

胜在轻盈,把持得当同时又懂得及时变换手法 ★★★☆ |

|

一个人对于世界的设想,已经预先决定了他认识和理解世界的方式。表现命运无常以及未来不可预知的《死于明日》始终被一股淡淡的宿命感笼罩着,我们从窄小的取景框里能看到导演对于 “浮生一日” 的浪漫化冥想,同时也可以看出作者看待 “蜉蝣一世” 的局限性思维。摄影机对于日常细节的凝视为影片描摹出极其细腻的情感脉络,4、5段落因此成为整部作品里的最佳。然而对于死亡的思考本片只触及到了认识论(如何认识死亡),缺乏本体论(死亡是否具有意义)和价值论(认识死亡的目的)的深入探讨,故而是一种浮于表面的诗意幻想。 |

|

用死亡“前夜”的影像与新闻稿(文字)相互作用,对人类情感进行了一次全方位别致的探讨。老中青、友情亲情爱情、名与利,如果以死亡为基准点,人类的情感反馈和认知会随着死亡的前后,微妙的变化。更有趣的是,视频影像与死亡讯息相互作用也能产生不同的情感,例如先看画面再给死亡新闻与反之做法,人类大脑处理情感的方式和程度完全不同,这种情感体验前所未有。 |

|

并未有想象中的好,没有让我回想起亲友的离世,很奇怪的是它让我想起高三临近结束的一个周六,我拖着行李坐了一个半小时的地铁到汽车站,照旧坐在候车室等着暗恋的女生来,或许可以坐上同一辆车,汽车站一直轻轻地放着一首同样舒缓的钢琴乐,她没来,我恍惚地意识到从此可能再没机会见到她了,我和她在对方心中可能已经“死去”,于是一种“物哀”的忧郁情绪萦绕,那天等到很晚,每一秒都期许她下一秒可能出现。最后一个人走路回家。 |

![豆瓣评分]() 7.4 (3814票)

7.4 (3814票)

![IMDB评分]() 7.1 (747票)

7.1 (747票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 85%

烂番茄: 85%![TMDB评分]() 7.20 (热度:1.14)

7.20 (热度:1.14)