|

李时珍准备重修本草,最初一直寄希望于朝廷,进了太医院屡次进谏都没用。最后破釜沉舟,觉得自己修。结果得到了八方支援,有送书的,有送药的,有送药方的。有些事就这样,只能自己干。 |

|

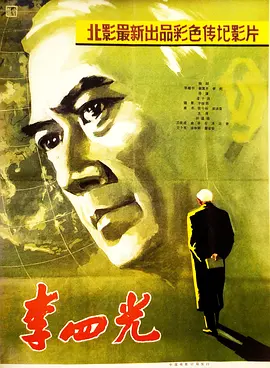

1956年的中国电影,没有革命口号,纯粹得不像是一部中国电影。李时珍,这也是中国人啊!了不起!身似逆行船,心比金石坚。难得看到如此令我感动的片。 |

|

党大可不必领导怎么种田、怎么做板凳、怎么裁裤子、怎么炒菜,大可不必领导作家怎么写文章、演员怎么演戏。文艺,是文艺家自己的事,如果党管文艺管得太具体,文艺就没有希望,就完蛋了 |

|

借名医历尽艰难险阻赔上人命重修朝廷医药圣典一事实际想说【你们管文艺管得太宽了!】配乐很美很古朴 |

|

剧情难免有1950年代强加的“反封建”说教痕迹;然而这不是想象中的中医宣传片或好人好事传记片,是伟大的中国文化电影啊!是影像诗啊!服化道、配乐、演员神采,无一不是大明风物复生!快看哭了! |

|

李时珍是民族之魂,以一己之力,留下中华文明的灿烂瑰宝。偏执为念、贯之终生、实现大愿。人活着是有使命的,建议重拍 |

|

从古琴的配乐、田园的布景、国画的构图、朴素的服装、生活的礼仪方面来看,如果排除了政治意识的干扰,这就是真正中国式的电影! |

|

7/10。声画结合真正做到了情景交融,开端江面上纤夫逆流苦行,费力喊着号子拖拽着大船,铺垫了李时珍的逆境成才,结尾无法将书刻出的李时珍抑郁返乡,再次听见号子声却只见江面,他惆怅望着将追求真理的精神升华,镜语在批判道家一段登峰造极:李时珍一行人找到曼陀罗草时,阳光散落花草倒影摇曳,躺在自然风光中闭眼闻着芳香,全景镜头表现《礼记》即将完成的安慰之心,当朋友与道士争夺《礼记》被摔下山崖,仰拍峭壁上的苍松劲柏再俯拍瀑布倾泻而下的奔腾之势,将情势的紧张和对异教邪说的愤慨表现出来;人物刻画主要强调劳苦大众的阶级属性,行医乡里,推让不过穷人留下的南瓜,百姓热情请他吃饭做客,孩童围着他嬉戏或为母请医,采药寻方离不开贫苦大众的扶持相助,信八股信仙丹不求科学的封建势力成为阻碍思想解放的批斗对象,政治阐释大过艺术性。 |

|

逆流曲折救世的这些人心血巨著 |

|

五十年代和八十年代是古人传记的黄金年代,前者兼具古风诗性和戏剧的纯真 |

|

就是这样 |

|

本来只是不停的觉得“李大夫长得过于好看了”,好看到影响看剧情。可是看到后面真是让人肃然起敬的演技,耄耋之年完全不出戏,根本看不出是个青年人演的。原来竟是这样一个结局。这些先贤们都有种飞蛾扑火般的热忱。 |

|

氛围、基调、表演都相当有韵味,情节上基本遵循了大事不虚小事不拘的创作原则,唯一的问题是部分细节艺术加工过头了。 |

|

三十余载,历尽艰苦,著书不易,传播更难。或许存在所谓“管的太多”的时代影射,但也应注意到鲜明的人民史观:踊跃支持李时珍重修本草的是劳动人民而非达官显贵。三星半。 |

|

拍的过于简单,也过于流水账化,逻辑也显得非常薄弱。如李时珍进太医院一段,因为得罪王爷,而被送进太医院,实在荒谬。后来被太医院群起攻之,也太过脸谱化,毕竟太医院里面个个都是人才,不至于全都是一张愚昧的脸,李时珍讲的头头是道,竟然每个人都听不进去道理。后来李时珍离开太医院以后,历经的千辛万苦,又拍的轻描淡写。如果李时珍本人看了,不知道作何感想。总而言之,拍的太套路了,并未突破中国古典故事脸谱化的弊病。 |

|

cctv6,舍身取义求真务实,多年后终于看了这部载入史册的老电影,无论电影本身还是李时珍的故事都太了不起了(超越时代局限),堪称中国古典主义作品的一个高峰!佩服以前那些老电影人矢志不渝坚持创作的严谨态度&敬业精神。真太不容易了,在一个“风雨如磐暗故园”的乱世想要拍一部良心好片,正犹如在权奸当道方士炼丹的蒙昧时代突破重重困难编纂一部《本草纲目》一样……ps,无论在任何年代,有良知有远见有抱负的知识分子都必定历尽磨难。看的时候想到了借古讽今的《桃花扇》,赵丹真是演啥像啥的一代巨星,大写的佩服。 |

|

看过 |

|

赞美之词无以复加 无以复加 无以复加 |

|

“生如逆流船,心比铁石坚。望父全儿志,至死不怕难。”这首船工的劳动号子响起了三次,作曲是寄明老师。作为一种符号,代表的事李时珍不屈不挠的精神。第一次是李时珍决定跟随父亲学医;第二次是在修本草的过程中遇见太多困难也遇见了太多帮助的人,心中感慨而发;第三次是在本草修完、翻译完成之后,这首歌以无源音乐的形式响起。一首歌承载了李时珍重修本草的全部脉络,表现了李时珍弃医从文之后的人生态度,音乐结构了剧情。 |

|

以前看过报道,历次运动终于中招的赵丹,把压抑许久的情绪都放在了这部戏中,如今看来不假 |

|

在老上海电影人拍什么都错的那几年,沈浮和赵丹重新回到孤岛时期的古装传记片传统,看似和当时的大环境完全脱节,实际上借李时珍与体制顽强拮抗的一生,完成了十七年电影中最迂回但也最辛辣的政治批判:从趋炎附势的豪强,到迂腐冥顽的官场,再到黑白颠倒的道教方士,最终直指不顾民生福祉、一心追求长生不朽的统治者。即便所谓的借古讽今不是影片本意,但无意识的讽喻对照还是颇耐人寻味地流淌在影片的潜文本表达中,就像影片中皇室对出版自由的管制,何尝不是当时电影人境遇的真实写照。在逆流中负重前行,李时珍和赵丹的人生也合流了。 |

|

新中国电影的黄金时代,赵丹演技的黄金时代 |

|

這部56年的片子,已經能看出大煉鋼鐵時候的個人英雄主義的苗頭了。。階級詫異與階級情誼明顯。這些,都是汪暉所指的“political”。。不僅如此,這一時期宗教的形象都是封建的,反人民的形象。。關於後者,不知道有人研究沒有。。 |

|

摄影:罗从周。摄影光影绝美,黄山取景。这是真正的中国文化电影,如果一直走下去,可想能达到何种高度,可惜了。电影对明朝腐败堕落倒行逆施的抨击,“管的太多”等映射。可能也有所“生如逆流船,心比铁石坚。望父全儿志,至死不怕难。” |

|

画质惨 |

|

赵丹在十七年时期演的所有角色,几乎是相似的理想主义者。而这却反而成为他自己人生的写照:一辈子两度遭遇五年冤狱,1980年在生命最后还希望能重新出山,演那些没演过的角色的人生,可惜时间不允许了。

有台词的部分当然很舞台,贵在没有台词的表演,细腻而深刻。

尽管因为时代原因而不得不拍一种“人民”(民粹)感十足的传记片。但本片的结尾是最最精彩的了,也像《聂耳》和《林则徐》的结尾,走向生命终结时的希望,真真成了戏里戏外的境遇。

而将“劳动人民”、“创造历史的人民”仅仅作为诗意的意象,而非作为“主要角色”,估计是本片也无法躲过被否定的原因了。 |

|

一片丹心赵本草,光影沈浮古中国 |

|

诗电影 |

|

中医 别人信不信我不管 可是对我 确实起作用。 |

|

李时珍医术高明,群众基础好,后边要自己编书,各地群众献方献药

太医院领导为炼丹派,为的是讨好上头,多次上书没用,真替他着急

好不容易成书,眼睛瞎了,却被骗了书稿

整体偏向于人,给妻子写信,朝廷里受排挤,音乐服装道具都很贴切 |

|

赵丹的大特写 雷到我了 |

|

人生如逆旅,我亦是行人 |

|

@CFA百子湾 借古喻今,仅此而已 |

|

明知生如逆行舟,依然笃定而前行。中华名人的传记电影总是太着意于塑造人物积极向上、应该被尊崇歌颂的一面,而使人物呈现出来的效果近于纸片人、太过单薄。赵丹的古装扮相是好的。 |

|

初中历史书上对李时珍与《本草纲目》简短的描述,细究起来却是一段漫长且艰辛的人生岁月。—— -李月池:如果你非要学医不可,你的一生就要像这条船一样,一生都在逆流里,可还得往前进。-李时珍:生如逆流船,心比铁石坚。望父全儿志,至死不怕难。→ -庞宪:为时三十年,读书八百种,走了万里路,请教了无数人呐,现在总算把它给写好了。-李时珍:你忘了吗?还修改修改再修改。→ 今日观看《李时珍》后的我才惊喜地发现:早在1956年我们中国就曾拍出过自己的《编舟记》。可惜 李时珍生前没能亲眼见证《本草纲目》刻印出版,逝世之后 他的著书方才广泛流传。 |

|

朝廷(政府)腐败,真心想出书的出版商被官府逮捕,不被逮捕的出版商却想要删改原稿,卖房出书,多么熟悉啊。遗憾的是在李时珍有生之年却不能出版心血之作。 |

|

还勉强能看 赵丹的口音太奇怪 莫非是配的? 另 对这种圆滑粉面的男人的脸 实在无从消受 表演造型 都受传统戏曲影像 主题和叙述的伟光正 自带圣人光环是要不得的 故作的亲切 亦是另一种讨厌 历史的核心机制:合理化 |

|

朴实无华/ |

|

回忆。 |

|

作为国产首部医疗题材的主流古装剧情片,可影片拍摄细腻,服化道精致,人物丰满,视听规整。不愧是名导作品,满满的都是中国传统美学和浓浓的意境和诗意。大家需要的东西才是学问,空谈无用。医途注定不平坦,但生如逆流船,心比铁石坚。展现了医患关系,药铺抓错药,黑心药商,矛盾纠纷到激化到李时珍重新修订本草纲目。明朝中医背景,处于中药医学的大革新时期。男性影片,女性的角色片面化边缘化。反封建的说教痕迹较重,但借古讽今,暗嘲集体意识观念的腐败守旧。不失为优秀典型的中国式电影。影片歌颂医药科学的不易和医生崇高的无畏精神。新冠疫情后愿医学学子前途似锦。 |

|

1956年 |

|

竟然意外的好看感人,如果忽略时代的影响的话。 |

|

36‘58”走起:从手拍到头不断,人家赵丹是真写毛笔字,不是用替手。不像现在写个字、弹个琴,都用替的。尹天仇问你们呢:“一个个的,‘《演员的自我修养》’都到哪去了? |

|

建国第二个五年上影拍摄。当年的构图都这么牛啊,包括对光线的应用都是顶级的。在当时的环境下能拍这种题材,上影的领导目光高院啊。 |

|

每个时代都不容“离经叛道”,但新时代总会赞扬旧时代的“离经叛道”。 |

|

平铺直叙式传记片,片段串联,逆水行舟的景象在片子李时珍人生不同阶段多次出现。琴弦为乐,修复画面也使得黑白画面很清晰,整体看上去很稳重。

这样的李时珍和武训内在精神有很多相似,都是偏执为念、贯之终生、实现大愿。 |

|

赵丹表演的太好了呀! |

|

感动! |

|

人物传记类型的电影,还是以前拍的比较严谨.演员演技也不叫扎实. |

|

cctv怀旧剧场看的 |

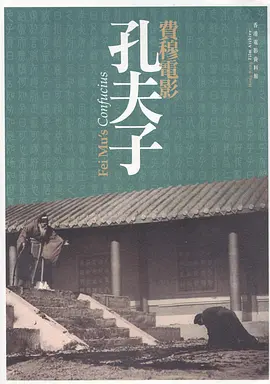

![豆瓣评分]() 8.2 (2412票)

8.2 (2412票)

![IMDB评分]() 6.8 (29票)

6.8 (29票)