|

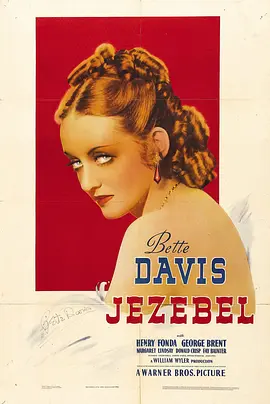

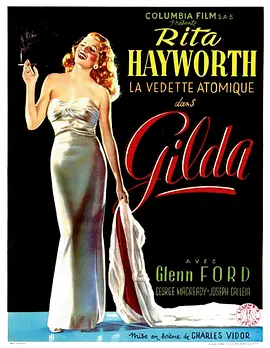

定情作...都是范儿到不行的人 |

|

剧情和鲍嘉的角色设置在某种程度上延续了北非谍影而新意不大,真正的闪光点来自于白考尔。这种攻击性很强的女主性格是霍克斯电影中反复出现过的,白考尔无疑是最佳代言人。作为鲍嘉和白考尔的订情之作,看点全都集中在了此二人的对手戏上,台词处处暗藏锋芒,并透着股无比性感的挑逗意味。 |

|

鲍嘉头大身小,长得不帅,嗓音难听,为何迷倒万千妇女?因为有张加缪式的丈夫脸。 |

|

鲍嘉全片的台词都是祈使句。。。白考尔那时候才十九岁,俩人都是粗嗓音,都是摆POSE爱好者,倒算是般配。但明显鲍嘉的pose更胜一筹。 |

|

极具挑逗性的景别选择,尤其是那些迷人的多人中景潜移默化地生成着角色间饱满正义的联合,“霍华德·霍克斯的天才”在今天依旧仍需学习。 |

|

电影名字取得太好!霍克斯简直有能力把一切片都拍成爱情喜剧。 |

|

法国人喜爱鲍嘉,鲍嘉也亲近法国。马耳他在南欧,卡萨布兰卡在北非;女王号游弋在相去不远的东非;霍克斯的逃亡故事发生在马提尼克岛,北美加勒比地区好像很远,但却是法国的海外大区。 |

|

Howard Hawks说:"每场戏都是爱的借口". |

|

《卡萨布兰卡》式的游侠保护解放人士的故事,只不过这次鲍嘉不处在情感道义的两难困境中,少了戏剧张力;鲍嘉+巴考尔定情之作,时而火花四射时而醋意滚滚,气场两米八的两人调情真是酸酸甜甜;冷艳巴考尔酒吧唱歌一把烟嗓勾魂摄魄,Am I Blue超好听;酒鬼水手艾迪的人物设置更体现鲍嘉之厚道。爱他~ |

|

有些《卡萨布兰卡》的影子,只是感觉鲍嘉和白考尔这对现实中的情侣不太来电,尤其白考尔衬托得两人都是浑身邪气。霍克斯挑战把海明威最差的小说改成电影,找来另一位诺贝尔奖级别编剧福克纳参与改本子,但我觉得依旧不够好,否则为何还剧情不够音乐凑,几段唱曲并未推动情节,只是充时间而已。 |

|

我觉得鲍嘉他老婆有点像乐基儿 |

|

哈哈19岁的排骨妹,很酷很有气场的小女孩~不仅仅是鲍嘉,连我都爱上她了!可惜片子好平淡也不够黑色。那个叫蟋蟀的钢琴手好酷。 |

|

Lauren Bacall与Humphrey Bogart 夫妻双双作品,假戏真做,哈哈在教育台看的,顿时觉得Lauren Bacall气质非凡有种坚毅的美,声音迷人却不甜腻,然后心里在想Charlotte Rampling和她好像,尤其是年老之后 |

|

好听 |

|

oh her voice...oh their voices! |

|

Lauren Bacall原来也会笑的喔。 |

|

One thing I hate about hollywood movies of French Resistance: French people speak (good) English. |

|

这片拉风的其实是LaurenBacall |

|

比较讨厌劳伦巴考尔,永远死鱼眼一种表情,这里和后来的夜长梦多没有任何区别 |

|

虽然上世纪四十年代永远过去了,不过人家这派头还是可以学到这一轮四十年代 |

|

Hey Slim! are you still happy ? |

|

有几个好玩的配角。加勒比法属殖民地背景,看到zombie酒吧就想起I Walked with a Zombie了。 |

|

意料之外的"重现"("你怎么还在这?")乃是贯穿始终的动机. 女主角玩闹方罢,我们以为她睡了——并不,下一秒再次拿着酒瓶进入; 主人公给她买好机票——隔日又见,对方毫无离开之意; 为任务赶走了酒鬼同伴——根本没有,紧接着他就从舱底走出; 顺利送别二位旅客——还不是时候,夫妻又住回店里……这是一部以惊异为驱力的没完没了的胡搅蛮缠之作,没有任何角色会在人以为已将其甩掉之际不重新出现,没有一扇门会关上后不被又一次打开,蜜蜂即便死去仍将重复其叮刺,事物总归要返回以追认自身的本质:钓竿扭曲究竟是不是还拴着鱼呢? 第一下的确(to have),第二下则不然(to have not). |

|

3.5 not a huge fan |

|

真是《天使之翼》亚瑟的角色没拍到位于是又来了一遍= =以为女主换成白考尔能减轻点男主的大男子主义气场结果呃啊……而且为什么你们几位会把故事编得这么像卡萨布兰卡啊-_-|| |

|

老油条 |

|

note:並不黑色電影啊,是再一次好萊塢在法屬南方殖民地的英雄主義羅曼史,Lauren Bacall算美的,不過這種足智多謀智多星的故事快要看一個忘一個了…。 |

|

霍克斯逞能,愣说海明威最差的小说他也能拍好,但结果是实在一般 |

|

8。Becall的眼神确实是难忘啊,不过是蛋疼的难忘。 |

|

海明威+福克纳+霍克斯+鲍嘉+巴考尔, nothing else need to be said |

|

D5 BD551 |

|

抽烟最美cp真的是都太有范儿了! |

|

很老派的英雄美人故事,看到了卡萨布兰卡的影子。男女主因戏生情成就一段佳话,主配角都个性鲜明。编剧竟然看到了海明威,也对男主确实很有海明威笔下硬汉的风貌。 |

|

当时的白考尔还是挺青春靓丽的 |

|

HE版北非谍影,白考尔不美但帅。 |

|

除了范儿什么都没有……黄金时代的鸡肋之作 |

|

well……或许化身Hawks脑残粉。Lauren Bacall颇具男性气质的神秘感。 |

|

叙事上跟 Casablanca可说是非常相似,故事发展也非常流畅,而且Bacall比Bergman更有魅力。只不过本片在后,自然要少点credit,总体来说是一个非常让人享受的作品。 |

|

卡萨又布兰卡,男主角个性飞扬,游刃有余。 |

|

鲍嘉和白考尔的定情作。我个人觉得这是个惊悚片。惊悚点:1、鲍嘉和白考尔如此般配。2、于90后而言鲍嘉已经与木乃伊别无二致。3、而白考尔现在还在演电影…BTW,我N多年前翻看旧版环球银幕,上面有个好莱坞老妇女爆料说鲍嘉咽气的前几分钟白考尔还在和辛那特拉上床,啧,和纪录片里的讲法不一致啊~ |

|

Lauren Bacall唱歌跟周迅有的一拼。 |

|

11/12/2025, @ The Criterion Channel. |

|

尼玛哥又相信爱情了. |

|

镜头里同时出现Bogart+酒馆+钢琴,穿越感好强。Hawks电影里的男女搭戏风格是我喜欢的类型。 |

|

好浪漫,定情作 |

|

这逃个什么亡啊 |

|

乱世里总是有这样骚气的小故事 |

|

喜欢这部超过卡萨布兰卡,这部没那么完美,感觉更真实。女主角俨然是个超模,脸和身材,还有神情。男主角不用废话了。这是一部看完中文字幕后还想找英文字幕来看的电影,我想我会看很多遍的。很有趣的影片,向往的爱情。 |

|

bacall实在是太酷了 |

|

这片的编剧是福克纳老兄,根据海明威最差(?)小说改编,剧本几度审查没通过,Humphrey Bogart和Lauren Bacal假戏真做,Howard Hawks跟在后面吃醋。嘿嘿,看看八卦也很有趣。 |

![豆瓣评分]() 7.8 (912票)

7.8 (912票)

![IMDB评分]() 7.8 (37,482票)

7.8 (37,482票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 94%

烂番茄: 94%![Metacritics评分]() Metacritics: 90

Metacritics: 90![TMDB评分]() 6.60 (热度:7.47)

6.60 (热度:7.47)