|

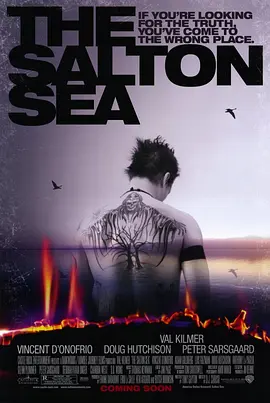

新人导演。前面一般,最后5分钟真是绝了(第一次坐着把字幕看完)。Tim Roth这个让人又爱又恨的老混蛋~! |

|

too young too simple |

|

真正的“主角”蒂姆-罗斯直到影片行将过半时才首次出现,看似写实的风格其实充满了指向明晰的象征意义。末尾高潮骤起,连续几个精心设计的固定长镜头震撼程度一个犹胜一个,将庸常掩盖下对恶的漠然表现得冰冷彻骨。 |

|

勉强两分,利普斯坦的儿子拍的电影跟他一样无聊,只不过换了一种无聊的方式。这片子最大的好处是只有80多分钟,这个美墨边境牵涉了黑帮但是描画了一种生存法则的片子在主题上算有新意,但是故事牵强,墨西哥少年拉着蒂姆到处跑是为了啥?僵硬的手法跟性冷淡的气氛掌控的不好,属于给三流电影节定做的 |

|

一部很有创造力的处女作,余韵绕梁。非常与众不同的写实主义,非常的吸引人,惊悚常常一触即发。《600英里》旨在打破很多叙事上的惯例,虚化焦点式的结构安排,开放到难以置信的结局,一切好像都是不确定的、有着无数种可能,它以一种几乎另类的叙事方式引起观众对电影故事的思考。 |

|

Tim Roth帅的一逼 |

|

ATF探员和小走私犯的一路向南,互救一命,各不相欠。毒贩日常,刷刷碗,爆爆头,墨西哥很流行这种突然暴力的无聊现实主义啊。不过情节有点牵强,最后的伦理道德反转也没多大意思 |

|

超低成本的处女作,将将及格。长镜头有些滥用但符合整体基调。近些年处于半退休半玩票状态的蒂姆罗斯轻松传神的演绎了一个腹黑枪支管理员。看短评都说结尾好,好在哪里了?无非是将黑色戏谑的人物转变和残酷现实的社会升华了一下而已。 |

|

有点懵懂,得问导演,不过调调不错 |

|

哪那么多哔哔哔哔的。安安静静说就好 |

|

另类叙事,虚化焦点,开放结局 |

|

还挺新鲜的 |

|

垃圾。 |

|

朴素得像个纪录片儿。结尾是亮点,你都不知道这是顺序还是插叙。我认为是顺序。相当于开放式结尾吧。 |

|

如果没有结尾就是俗的不能再俗的烂作。 |

|

叔只能帮你到这了...... |

|

是故事梗概把投资人忽悠了吧 |

|

所以钱包里的照片究竟是谁…… |

|

稀疏平常的日子里,突然迸发的火光 |

|

这两年TR基本就是在毫不在意片酬的情况下四处友情赞助独立电影人吧? |

|

三点五星吧,挺好的题材,演员也不错,可惜导演功力不够啊。 |

|

将一个充满cliche的动作犯罪题材以纪录写实方式拍出惊喜。 |

|

2016.06.02

并不是拍得简陋好像习作就算有艺术性的,每一次转折都是“意料之中,情理之外”,做到这一点还真不是很容易呢。 |

|

不行了,叙事方式好无聊,看到最后也没看懂,说的好像是墨西哥语?看字幕看的都快无聊死了,因为听说最后又反转,然后又是TR的片子,然后就看完了,然后觉得浪费了一个半小时。可能是好片,真的不适合我看。 |

|

催眠神器。丑兮兮的肿脸男主角。Tim Roth真是什么电影都拍。 |

|

沉闷无聊的剧情 |

|

奔着tim roth来的 节奏慢的让人窒息 |

|

用了那麼多的時間來描述ATF幹探與混跡黑道嫩咖的跨界公路行,沒頭沒尾,始亂終棄,結局隨便由自己去想吧! |

|

1.结尾伴随字幕出现的对话直接颠覆了观影过程中所建立的情感(感觉被打脸打得略爽-。-),拔高立意,突显社会现实的残酷冷漠。2.虽说是写实风格,但固定长镜头是不是太多了点......3.有一段时间没看Tim Roth主演的电影,看完这部想把最近一两年的电影都补了...... |

|

第一步长片的风格把控不错 车内冷而定轴的镜头展现情绪的蔓延与变调 室内利而躲闪的镜头麻痹主观时间感受 600里 85分钟 从头到尾充满了信息输出 虽然海下巨兽最后也是泄气很多的 |

|

又一部反映美墨边境的影片,但拍得太不聪明了,而且整个基调懒洋洋的。可惜了蒂姆·罗斯,在电影中就像个傻子,光彩全无。 |

|

不随声附和,忌不懂装懂,就是烂片一部 |

|

lietome,1900 |

|

冲着TIM ROSE看的,不过似乎少年演的更好一些。导演是在学昆汀吗,平淡冗长的叙事里突然的情节转折,不过显然不太合理,铺垫不够。几个长镜头还有点意思。TIM演的一般吧,这货很久都没有好片子出来了,挺好的材料糟蹋了 |

|

钢琴师加一星 |

|

如果选择这种拍摄手法,不免将剧情丰富些,时长拉长些,好让情感能够延长。不过,也好在时长不长,否则实在没趣。字幕感觉是机翻的,变扭。 |

|

还不错! |

|

老司机 |

|

油腻的罗斯大叔,还以为会有场大战的,结果竟然才死了一个人 |

|

跑了那麼遠的路只為了能回來。 |

|

好无聊 |

|

滥用的长镜头催人入睡,漏洞一堆,虽有反转但生硬异常 |

|

导演挺烂的 |

|

好一段非常冗長呀,最後結局殘酷生冷,像個無機質似的,讓人印象深刻。但還是有幾處欠缺邏輯和合理性 |

|

《命悬六百哩》(台译)。

——2022-05-01/CHC动作电影の4/6[观影者900] |

|

这个电影好像从某一个电视剧摘取了一段,然后弄成电影的样子。。。好像ATF 探员一走了之,就没有后续了。 所以 整个的电影的核心主题有一点渣。

不仅仅是从剧情上说,而且从整个的电影效果上更像是电视剧,而不像是电影。。。

我觉得有几个地方觉得很好:首先是纯粹写实的拍摄风格,将买枪,运枪,枪械展览,ATF的日常等等都描绘的超级写实,就像是纪录片一般。然后整个写实的拍摄风格,习惯性的使用跟拍,然后车内拍摄的也很自然。另外就是枪战的简单明了,声音捕捉的非常真实。。。 |

|

为了米歇尔.弗兰克而来,是他一贯的风格,最后发现导演不是他,制片才是。冷酷到骨子里的人才能拍出这样的片子,细思极恐,而精彩。 |

|

看的我都想去走私了 |

|

所谓冷静的力量? |

|

蒂姆·罗斯是我非常喜欢的一位演技派老戏骨。他主演的电影,不论其扮演好人还是坏人,都可以将角色诠释的有血有肉。当然,事实上可能还是反面角色偏多一些。在本片里,他饰演的探员与少年走私犯在600英里漫漫路上建立起比较复杂的感情。亦敌亦友,有对抗,也有怜惜。也许探员能救他一时,却救不了一世 |

![豆瓣评分]() 6.1 (495票)

6.1 (495票)

![IMDB评分]() 5.5 (2,458票)

5.5 (2,458票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 93%

烂番茄: 93%![TMDB评分]() 6.00 (热度:5.54)

6.00 (热度:5.54)