|

3.5;前半段略细碎,但进藏以后愈来愈好,角色幽默达观的魅力逐步散发,有趣的灵魂难得,难得的是上天从你那里夺走的,会以另一种方式回赠---坚强乐观友善的脾性,执著热情的逐梦心,以及周围一群有爱的人们;写给父亲的信真挚感人,不以猎奇为目的地描摹日常是一大亮点,小人物也有春天。 |

|

相比跟风西藏题材的那些作品,这部纪录片非常扎实克制,完成度还不错。难得的是电影并没有局限于大三儿这一男主,其身边的人形象也较为立体。跟去年那些西藏电影相比,它是真正跟普通人相关的,也更能激发出大家想去西藏的冲动。 |

|

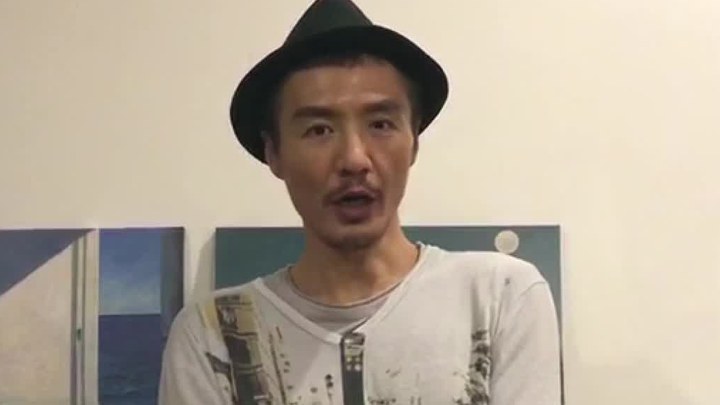

没有料想中侏儒小人物的猎奇视角,没有苦大仇深的煽情段落,亦没有逐梦西藏的朝圣信仰,有的只是平淡生活里的乐观豁达。制片说特意撇去灰暗的部分,截取阳光积极的大三儿。也许前半段有些琐碎,了解了大三儿的家庭背景,不免唏嘘,但是又被他的勤劳幽默全部化解。去西藏后趣事笑料变多,音乐始现,逐渐有了更强的冲击力。导演还为朴树拍MV,是个健谈的音乐人。 |

|

“就这样走着,像样儿地活着。”——有些事,做过了也许也体现不出什么不同,但确实,它就是会让你的人生变得有些不一样了。“想要被世界拥抱,先要主动去拥抱这个世界”,导演说的。CUC,2018年5月17日,纪。 |

|

《大三儿》不太好分类是故事片,还是纪录片。但无疑是一部好电影。深情而幽默,悲凉又温暖…… |

|

设计很精巧的记录类型,收音镜头剪辑放映商业运作感很强。进藏宣传片啊,对边缘人的关切差强人意,老感觉跟《冈仁波齐》差不多性质,公映绝对戳中一堆都市精英g点,比如我身后俩文化人就说可以冲一冲奥斯卡,认真的。 |

|

180420 北影节第29场 超过期待值的纪录片,看到另一种少数人群的生活,没有自怨自艾,看到的都是希望。有亲情,有友情,还有梦想,并不觉得同情,而是理解。以及看完只想给家里老人去个电话。 |

|

可能是最好看的国产公路电影了,而且还是真人纪录片。活着,卑微如尘,命若野草,有机会就该去远方走走看看,不为什么净化心灵之类高大上的理由,只是有些美好的想象,只是生而为人有些不甘心,翻转着偌大的地球仪看一看,世界那么大,我们出生成长、工作生活的地方就那么一个微不足道的坐标点,是该出发走一走的,就像在洞穴里闷久了的蚂蚁,偶尔钻出来透透气,然后再回去继续闷着,一日三餐日子如常,脑子里却已经有了一个色彩斑斓的世界,这是一辈子的精神财富,像大三儿学习! |

|

纪录片应当是“发现”比“虚构”更有力量,片子有设计过的痕迹,两个场景间沟通的双机位尤其明显。还有导演提出的问题,带有很强的目的性,这都是电视台编导落下的病根儿。好在人物本身和进藏的事件有特点,“我不纯洁吗?我不祸害人。”成了加分题,扫墓那段也被感动到了。 |

|

五月灰色的阴雨天,观于明德书店。残疾,失独,底层,看上去苦难的生活和操蛋的人生,观看过程中却让人笑声连连,与镜头表现和叙事手法必定是分不开的,但大部分时间没有刻意去煽情撒鸡汤还是非常可贵的,更多的是三哥的人格魅力的确赋予了电影以光明的底色。开始思考何为纪录片,毕竟有观看就有观点 |

|

一开始以为,主角是小儿麻痹症,后来发现……也是正常人呀。表达欲望强烈,实现梦想也有贵人相助。人生故事,更是写不出来的剧本。片子有摆拍与情节设计的成分,以为摄影是在赤峰这种灰头土脸的地方,无法施展,但发现在四川西藏,也拍得很流水,所以始终有美感不足之嫌。 |

|

2.5,纪录片不是流水账,生活流也不是没重点。老是抛没头没尾的金句目的是?大三儿在片中一点也不成熟(导演映后谈中提到的事迹到是很值得深挖)尤其是看到他的遗书,还让他爸还6000块钱...硬是让我回想起了自己18岁时那无理取闹的刁样..其实大三本人挺有电影感,属于导演拍坏了 |

|

在这部纪录片里我看到了一个不幸的人对生命的尊重,这一点会转化为驱使我前进的动力。 |

|

去西藏就为好玩不行吗?干嘛非得净化什么心灵啊。拍纪录片就为好看顺便传达一些人生态度不行吗?干嘛非得装什么墙上苍蝇努力、保持不介入的客观性。《大三儿》基调上加目的性明确的剪辑,弄得太像公路剧情片,但这有什么不好呢?近些年奥奖提名那些纪录片好看吗?是不是也该批评故事性太强。没必要为捍卫纪录原教旨主义,去与故事为敌吧。 |

|

7。是否绝对真实自发并不重要,积极态度和鲜活形象传达出来了,只是交代人物的家庭、工作、朋友和做一件不寻常事情的过程,他更像你身边的一个讲话有些意思的朋友。几个人物都比较生动,言语幽默,因而显得非常正能量,观影过程也是挺愉悦的。素材编排和节奏还行,设计讨巧。别一提进藏题材就黑吧 |

|

并不是片子拍得好,而是主人公大三儿真的有一颗有趣的灵魂,并且在镜头前足够坦诚。反倒是导演操之过急,太过于机巧得采用了叙事性的拍摄剪辑方式,摆拍痕迹严重影响了成片效果,让人怀疑,这究竟是一部真人出演的剧情电影还是一部伪纪录片? |

|

8/21@保利曹路 7+ “真诚”——一个被国产片过度消费的词,我不愿用。踏实,对了,是这个品质,从人物、镜头、叙事、特别是耳朵一亮的配乐(尾字看到导演是音乐人出身),都是低调而“不祸害人”的感觉。很多时候创作者的野心远在能力之上,"我不纯洁吗?" 后半意外互渡提升。至于朴树,意外之喜。 |

|

你能看到它設計的痕跡,構建引導的方式,但還是被它完美的電影感(細節)所感動,原來這種份量感十足的野生人物也可以在不影響真實和情感表達的情況下精心拍攝出來,又不流於表面。好幾次想落淚,那條路我也曾義無反顧的走過,在外人看來,去西藏是標籤化的東西,但只有真正走過的人才能明白那份執念。 |

|

4.5。对话非常有趣,能感受到纪录片中人的可爱。收尾收得极好,从三叔上了朱朱的三轮车开始,配合背景乐,整个气氛重新有了延续感。“机会都是留给有准备的人”,再感慨一句,收得真好。这种抖机灵的说话风格是我喜欢的。@中国传媒大学崔永元口述历史中心 |

|

迟到五分钟,两个人包场,只能说有缘,没有结果,老爸挺可爱哈哈,嗑瓜子吃串的三人里坐对面一直不说话那个男的挺像刘以达手动捂脸表情,居然还偷运了手机露点小视频哈哈。美好。导演还会作曲厉害了,片尾曲好听,很契合推广曲朴树《空帆船》。海报设计师黄海。 |

|

不喜欢这种为了增加可看性而不断剪辑,放大配乐等做法,但这是在降低影片的真实感,导致人物并没有得到深入,只有浮于动作表面,拍日常也并非日常。感觉导演还是电视纪录片拍多了,思路有些换不过来。 |

|

华工场,三儿是一大票拿了烂牌上牌桌的代表,注定承受很多,却能消化的如此通透。导演给出的大部分是第一现场的自然,里边的朋友仗义,父子牵绊,真实动人。 |

|

不喜欢,剪得太碎了,镜头无时无刻不在宣告导演的在场,结果就是卡在二流公路片和电视台伪纪实片之间。与其说是镜头关怀拍摄对象,倒不如说被摄对象帮助导演度过中年危机吧。 |

|

不好看。像主人公的一篇游记,人物没立起来。太平庸了。片子用劲不巧,说话太多。跟《冈仁波齐》比不了。导演说,如果这个主人公不是他多年的好友,他不会拍。这的确是一部只会感动导演自己的片子,对我们没有价值。不要被造势,纪录片需要谦逊的人。 |

|

因为步子小,所以走得远;因为个子矮,才想站得高。比谁都不相信命运,转经轮前却比谁都虔诚。比谁都渴望生活眷顾,生活却待他比谁都残忍。千里的缘分,经筒你二十贱价卖我;几世的修行,修来与亲人浅薄的缘分。他理解不了父亲的乡愁,父亲理解不了他的执念。比别人活得费劲,却比别人站更高,看更远。 |

|

据导演介绍,大三儿虽然残疾,但以前常拉兄弟帮小朋友出头,混得挺开,孩子们也跟他好,只是长大了就越走越远,他说像售票员送走一批批乘客,这似乎更戏剧性,但理解导演在有限篇幅内集中讲一个故事。月薪1500自尊心极高的侏儒清洁工,有个抽雪茄喝红酒无比温柔又两肋插刀的朋友,生活永远高于同人。 |

|

每个人来到这个世界上都不是没有意义。 |

|

7,略似《盲行者》,都是残疾人的自我实现,不过盲在背后想要聊的东西会更多些。唉,归根结底,还是要自我证明。 |

|

几乎铺满全片的音画分离,明显的双机位,有些东西做过了就真的没意思。 对该导演未来的作品没有任何期待。 |

|

题材还行,拍法不太行 |

|

看过粗剪,高级到爆! |

|

相较于其想平视大三儿的创作意图,形式上还是太Cinematic了,摆拍痕迹过重。 |

|

有趣的小人物和创作观,部分“摆拍”也蛮精致,但尽管如此专注于人物和事件,却总觉得不够深刻、层次匮乏。

虽然直接指出导致其问题的原因会比较伤人,但还是要说,原因之一也许在于计划中的制作费200万。这类纪录片在项目一开始,就不适合怀揣着一种“打鸡血”的赌博状态去做,也不适合用大的投资去垫着。

一来,技术层面其实不是那么重要的;二来,那些给社会精英群体展示的鸡汤性东西也就可以删掉了。 |

|

尼科尔斯曾断言:“只有通过考察一系列声音、画面如何表情达意,我们才能把纪录片从那种将纪录片等同于现实,把银幕视作一扇窗,而不是一个反射的平面的反理论的、意识形态上沆瀣一气的观点中解救出来。”

《大三儿》就是回归作品、回归创作过程、回归观众的接受行为的过程。 |

|

诚然,没有人说这是个纪录片,所以如果有某个标准去衡量它的话,出现问题的不是电影本身,而是标准。但是,如果并非自发性地探讨虚构与非虚构的界限问题,也不免缺乏系统和思考,这种对观众造成的观念冲击并不是有益的,而是混淆视听的。大三儿是佟晟嘉的大三儿,这种对生存状态的展现可以说是个人化的。但与此同时,大三儿的精神力量,源自他命运中诸种个人偶然和社会必然的结合,对这个人的生存状态的展现也掀起了遮盖赤峰边缘群体帷幕的一角,这后面可能还有数以百计的这样的人。 |

|

电影努力营造的平等感,可以让我在很长一段时间,“胆敢”没有特别喜欢大三儿。因为他会说84岁的父亲还用那么“时髦”的铃声,因为他在旅途中没给阿皮拍过一张照片,因为他会设想出事了,就让84岁的父亲替他还掉6000元欠款……但他确实有股劲儿,豁出一切也要摘掉一个念想,而在面对净化问题时,够格说自己足够纯洁。整体而言,更触动我的,是阿皮那般贴心而仗义的哥们儿。而大三儿的父亲,面对重大的变故,依旧豁达,面对老去的躯体,依然年轻。还有那个工厂,有那么博大的包容。电影不错,但理应更好。三星半。 |

|

题材挺好/ 伪纪录片 |

|

《驯马》的「后传」。小有千千万,三儿是为大。 |

|

导演本人认识大三儿有二十多年 这无疑是一个完美的拍摄对象 可贵的是做纪录片的人文情怀在本片展现得淋漓尽致 但是全片的观感也是有些粗糙 情感不够细腻 功力稍显薄弱 扎根还不够深 |

|

不知道为什么这部电影在看的过程中就是对我没有吸引力,题材挺有意思的,但导演的拍摄、剪辑不够有意思,有点无聊。我看的是在大学的路演,导演在互动环节说以他当时的心境来看觉着这样拍挺好的,可能吧,但这样就不够考虑观影者的接受度了,或者说,受众弄错了? |

|

周五午夜场影厅里除了我还坐了一名女生,两个人看完全部包括字幕后的访谈部分,搭同一台电梯出商场,彼此也没有任何交流,像是不相邻的两个质数通过另外一个人的生命取得共鸣。如史铁生所言,人的生命一种是悲惨的,另一种是极其悲惨的,只有爱可以去延缓死亡。我们无法体会他人之痛,不过对于片中所有人对生命的热爱和理想的执着是感动我的,也是我喜欢的。8.25@深圳百老汇电影中心 |

|

没有刻意煽情但也难免清汤寡水的电视纪录片. 缺乏技术上的考量而在叙事层面水平不足, 映后交流得知导演是音乐人, 这种天真的感性倒也还能理解… |

|

非常非常非常普通,而且根本不是纪录片! |

|

这也叫纪录片?用蔡依林的话来说就是:我呸 |

|

以大三儿取胜的电影 |

|

真正纯洁的大三儿,抽烟阳痿也好,遗书了结也好,看到金顶风起云涌时,心愿实现。 |

|

曲阳图书馆点映。关注特殊人群难能可贵,刻画出了小人物的大光彩。自嘲式的乐观态度与倔强到底的韧性,能耐得住寂寞也能迎风远航。但给人的亲切与共情还是少了点,始终使我在故事之外观望,没有代入感。 |

|

纯洁心灵逐梦驴友圈,大三儿这场旅程更像是一场与自我命运的抗争。赤峰的部分有着接近Bike旧电钢里的人物层色,西藏部分则是主角带领导演更新了视野。庸常生活中的英雄梦想值得尊敬。另外这也是豆瓣知乎小米吉普等品牌植入的最舒适的一次,希望他们能资源偿还一下。 |

|

这片就是一部乏善可陈到此一游的摆拍片儿。即便考虑到大三生理带来的生活困难和家庭不幸,漫长的前戏和无意义刷手机「做攻略」的素材,丝毫没能表现出大三儿旅行的渴望以及为旅行张罗的用心和行动。出门靠人背,全程靠朋友开车,最后来一句自己的心灵纯洁真的尬破天际。完全不能get这片儿的文本价值。比一下同类型的「摇摇晃晃的人间」,简直高下立判。 |

|

华师场,导演映后交流。 |

![豆瓣评分]() 7.6 (3543票)

7.6 (3543票)

![IMDB评分]() 7.0 (25票)

7.0 (25票)![TMDB评分]() 8.00 (热度:0.60)

8.00 (热度:0.60)